Это просто спорт: тест-драйв автобуса ЗиС-127

Ленинград – Таллин

Чего в нашей стране всегда было с избытком – так это расстояний. А чего всегда не хватало? Того, на чём эти расстояния преодолевать. После окончания Великой Отечественной войны вопрос о перемещениях советских граждан по просторам Родины стоял особенно остро, но ездить было решительно не на чем.

Были у нас, правда, ЗиС-154 и чуть позже – ЗиС-155, но первый вызывал у водителей и пассажиров тонны ненависти своим дизелем, а второй был слишком мал и неудобен для междугородних перевозок.

ЗиС 155 ‘1949–1957

Чтобы нечто похожее на междугородний автобус можно было выпустить на линию, срочным образом попытались сделать лайнер из ЗиС-155.

Тест-драйв автобуса ЛАЗ-695М Львов: гарна дiвчина Маруся

Когда мы были одним целым Ещё до окончания Великой Отечественной войны, 3 апреля 1945 года, было принято решение о строительстве завода по производству автобусов в УССР. И уже к 21 мая (эту дату считают.

Для этого вместо 28 кресел поставили 15 и отправили его ездить из Москвы в Симферополь – тогда маршрута длиннее просто не было. Эксперимент провалился: полузадохнувшиеся от выхлопа пассажиры и водитель, истощённый беспощадностью сделанного из грузовика ЗиС-150 автобуса, никакого удовольствия от поездки получить не могли. Волей-неволей пришлось делать транспорт нового типа – междугородний, приспособленный для длительных поездок, по возможности комфортный и надёжный.

Осознание необходимости построить лайнер пришло очень быстро – уже в 1951 году, сразу же после первых рейсов из Москвы. Построить автобус поручили московскому заводу ЗиС, и инженеры постарались выполнить поручение как можно быстрее (тогда время было другое, бездельничать никому не разрешали).

Некоторые склонны полагать, что выпуску ЗиС-127 здорово помогло назначение Ивана Алексеевича Лихачёва, бывшего директора ЗиСа, руководителем Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР. Дескать, он всячески лоббировал интересы заводчан. Даже если и так, ничего зазорного тут нет: тендеров и конкурсов тогда не объявляли, про откаты не знали, а автобус был крайне необходим.

Как бы там ни было, а уже в 1953 году первые экспериментальные образцы были готовы. Разочаровавшись после ЗиС-154 в дизельных моторах, на первый ЗиС-127 попытались поставить бензиновый агрегат мощностью 200 л. с.

Тест-драйв ЛиАЗ-677: даёшь крен под звон бутылок!

По ту сторону перегородки Нет ничего удивительного в том, что абсолютное большинство населения нашей страны прекрасно себе представляет салон ЛиАЗа. Почти все мы там бывали, забыть такое.

Но в ходе испытаний выяснилось, что момента у этого мотора недостаточно, время разгона (помноженное на зверский расход бензина) никак не укладывалось даже в рамки приличия 1950-х, поэтому двигатель всё же поменяли на двухтактный шестицилиндровый дизель ЯАЗ-206 (этому чуду мы посвятим отдельный абзац, даже два – уж больно он необычен), который к тому времени себя уже успел проявить на грузовиках ЯАЗ-210. С ним автобус ехал уже чуть лучше, а многого тогда и не требовали.

В 1955 году ЗиС-127 вышел в серийное производство. И как раз такой автобус (есть все основания думать, что именно этот) открывал линию Ленинград – Таллин в 1956 году. Автобусы тогда уходили из Ленинграда с площади Мира (сейчас это Сенная площадь), а базировались они в Первом автобусном парке, поэтому именно здесь мы и встретились с этим ЗиСом.

Как многие из вас знают, в 1956 году Никита Сергеевич Хрущёв напрочь раскритиковал культ личности товарища Сталина, после чего имя последнего стали старательно пытаться забыть. В рамках этих мероприятий по забвению вождя был переименован и ЗиС – он стал ЗиЛом.

Все автомобили и автобусы, выходившие с конвейера предприятия, стали именоваться «ЗиЛами», да и инструкции по их эксплуатации стали переиздавать – уже без аббревиатуры ЗиС. Поэтому ЗиС-127 выпускались только до июля 1956 года, все поздние автобусы назывались ЗиЛ-127. Впрочем, у них были некоторые отличия от ЗиСа, о которых я тоже обязательно скажу чуть позже.

Ради справедливости отметим, что автобусы ЗиЛ-127 ещё сохранились, хотя и их можно пересчитать по пальцам одной руки (иногда называют цифру четыре, но эту информацию проверить не удалось). А вот наш ЗиС 1956 года выпуска остался в единственном экземпляре. Как ему удалось выжить?

Про колхозников из Эстонии

Одна поездка из Ленинграда в Таллин и обратно – это не менее 750 километров (а иногда и 800 – маршруты были разные). Для техники середины прошлого века такие пробеги были очень серьёзными, поэтому неудивительно, что автобусы приходилось списывать часто, к тому же весьма скоро появились новые Икарусы-55, которые потихоньку вытеснили ЗиС-127 на междугородних трассах. Отработавшие своё автобусы отправлялись на свалку, затем – в переплавку. Это, конечно, грустно, но такова судьба любого транспорта – быть переплавленным. Но одному экземпляру ЗиСа-127 повезло: он избежал этой страшной участи. Его спас случай.

Как и многие прочие автобусы ленинградского автопарка, этот ЗиС после окончания срока службы в 1965 году был отправлен в Выборг, на металлолом. Сейчас тяжело сказать, как так получилось, но оттуда его забрали эстонские колхозники, прихватив заодно ещё два ЗиЛа-127. ЗиЛы пошли на запчасти, а вот именно ЗиСу повезло выжить.

Но он не стал памятником или экспонатом музея – после ремонта он отправился ездить из Эстонии в… Крым. «Что ему там было делать?» — спросят некоторые. Действительно, в Крыму ему делать было нечего, но ещё меньше он был нужен в эстонском колхозе. Единственное применение, которое ему смогли найти, – это возить людей на отдых в Крым.

Попробуйте включить фантазию и представить, во что превратился ЗиС после пары десятков лет работы в колхозе. Даже если ваша фантазия вызывает профессиональный интерес у психиатра, её всё равно не хватит для создания этого жуткого образа. И всё же в начале 1990-х ЗиС опять работал – в частном автотранспортном хозяйства. И уже оттуда, в состоянии автотрупа, этот автобус наконец-то попал в руки реставраторов.

Его пробег составлял не менее трёх миллионов (!) километров, он уже стоять-то сам не мог, не то чтобы ездить. Но что удивительно – он сохранил свою природную комплектацию, очень много мелочей, которые считались утраченными безвозвратно, сохранились на этом удачливом экземпляре.

На реставрацию ушло четыре года, и теперь мы можем увидеть своими глазами автобус, который, казалось, погиб окончательно. Скажем спасибо всем его временным хозяевам, нынешним владельцам и начнём увлекательное путешествие вокруг ЗиСа-127.

Самолёт без крыльев

Ещё в конце 1940-х годов советские специалисты проявляли интерес к американской технике Greyhound. В то время особую известность (и даже любовь) в США получили автобусы Silversides этой компании. Настоящий американский бестселлер Greyhound Scenicruiser появился позже – в 1954-ом, поэтому советская делегация его видеть не могла. Правда, в 1948 году уже был готов прототип этого автобуса GX-2, но я бы не стал утверждать, что ЗиС-127 был «слизан» с этих «американцев».

Бесспорно, что-то от них позаимствовали – в том, что касается тяжёлой автомобильной техники, американцы всегда были на высоте, грех было бы пройти мимо их опыта. Наш ЗиС внешне здорово похож на Greyhound и, как мы понимаем, не случайно. Рифлёные боковины, круглая оптика, килограммы хрома – это только то, что бросается в глаза сразу.

Несущий кузов автобуса клёпаный, что тоже нельзя не заметить. Интересно, что собирали его стапельным методом, и первые эксперименты сборки кузова ЗиС-127 прошли ещё в 1952-1953 годах на Тушинском машиностроительном заводе, который принадлежал Министерству авиационной промышленности. Так что некоторые «самолётные» черты кузова тоже не случайны – всему находится своё объяснение.

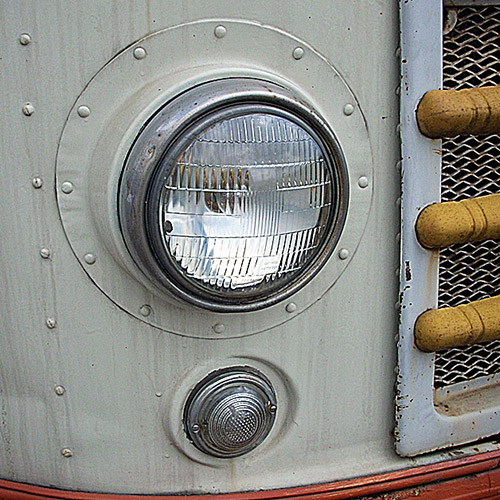

Теперь чуть внимательнее посмотрим на оптику этого автобуса. Почти все они не советские. Их родина – США, а попали они в СССР по ленд-лизу, как запчасти для поставляемой союзниками техники. В СССР их запасы оставались существенными, куда-то их надо было пристроить. Вот и решили – а пусть они светят нашим гражданам из автобуса. И они светили.

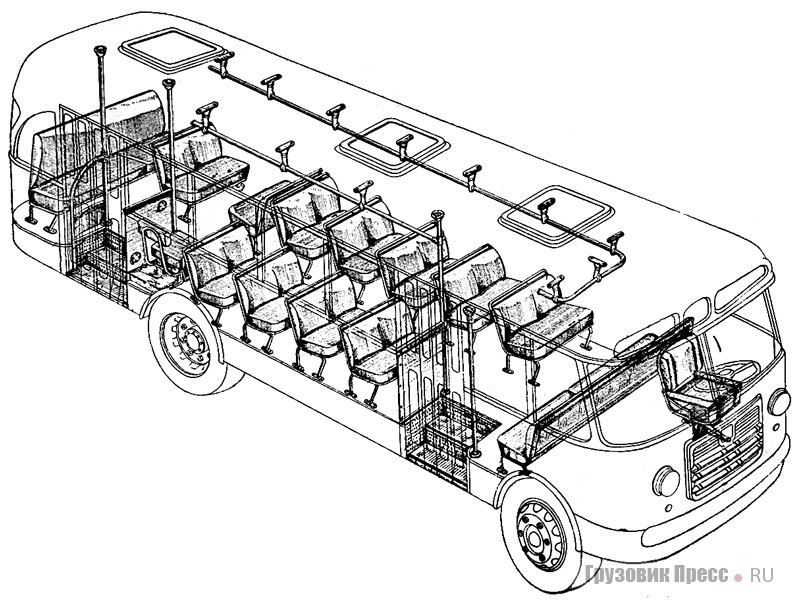

Обязательная принадлежность междугороднего автобуса – грузовые отсеки. У ЗиСа-127 они просто небывалых размеров – раньше у автобусов их не было вовсе. В каждом – деревянный «половичок» (не смог подобрать другого слова). Если даже в сумке или чемодане пассажира что-то разобьётся и вытечет, остальной груз останется сухим – такова была задумка, и она оказалась вполне работоспособной.

В аккумуляторном отсеке сохранились оригинальные противооткатные башмаки – вот, где настоящий раритет! Аккумуляторные батареи, само собой, не родные – они не могут прослужить 60 лет.

Много хлопот нынешнему владельцу доставляет горловина топливного бака. Трагизм ситуации заключается в том, что в него не лезет пистолет современной колонки, поэтому каждая заправка становится мучением. Но переделывать горловины никто не собирается, этот автобус стоит дороже, чем нервы.

Ещё четыре лючка на боковинах, около каждого из колёс, скрывают за собой краники пневмосистемы, открывая их можно удалить конденсат из тормозной системы. И теперь пришло время открыть крышки двигателя – вот тут есть, чем восхищаться.

Немного техники

Двигатель ЯАЗ-206 Ярославского автомобильного завода существовал в трёх модификациях: 165, 180 и 205 л. с. На ЗиСе стоял средний мотор ЯАЗ-206Д, выдающий 180 л. с. Наверное, уже ни для кого не будет разочарованием узнать, что этот дизель тоже был копией американского мотора. Так уж повелось: практически все отечественные моторы – это хорошо переделанные западные.

В данном случае образцом для подражания послужил мотор GMC «6-71», который у американцев обычно стоял в лёгких танках вроде Valentine (да, танк английский, но один из устанавливаемых в нём двигателей был всё-таки американским) или некоторых Sherman. Последние танки в небольшом количестве попали нам по ленд-лизу, их дизели понравились нашим конструкторам, и в 1947 году ЯАЗ уже освоил выпуск этих моторов. Конечно, уже под своей маркой. Итак, что такое двухтактный дизель?

Основным признаком двухтактного мотора многие назовут наличие окон в стенках цилиндра вместо клапанов. ЯАЗ-206 эти стереотипы ломает, как неврастеник спички. Клапаны в нём есть, но только выпускные. Продувает цилиндры трёхлопастный роторный нагнетатель.

Ретротест автобуса ЗИЛ-158 производства ЛИАЗ.

Обзор модификаций ЗИЛ-158

Автобусы марки ЛИАЗ хорошо знакомы каждому жителю России. Неважно, пешеход он или автомобилист. Уже почти полвека несут они свою службу на улицах наших городов. Но в ассоциативной памяти большинства это знаменитые модели 677 и более поздние 5256, 5292, 6212. А ведь мало кто знает, что история ликинского завода начиналась с автобуса ЗИЛ-158…

В конце пятидесятых годов двадцатого века стране требовались среднетоннажные грузовики, и одним из лучших тогда являлся перспективный ЗИЛ-130, массовое производство которого началось в 1965 году. Для увеличения объёмов выпуска столь необходимой продукции было принято решение передать автобусное производство автогиганта на реконструированный Ликинский завод. Так и появились на свет два «брата-близнеца» ЗИЛ-158, только изготовленные, говоря современным языком, на разных промплощадках. Автобусы из Ликино-Дулёво носили на капоте эмблему ЛиАЗа, а по техдокументации и в регистрационных документах продолжали называться ЗИЛами. Впрочем, позднее автобус был неоднократно модернизирован силами ликинских конструкторов, но это уже другая история.

А вместе с тем «братья» продолжали ударно трудиться в многочисленных автобусных парках где-то до середины 1970-х, но постепенно были заменены на новую модель ЛиАЗ-677. Поскольку в СССР после списания автомобильную технику не продавали в частные руки, а сдавали в резку и превращали в металлолом, до наших дней дожили очень немногие экземпляры не то что ЗИЛ-158 Московского завода (1956–1961гг.), а даже ЗИЛ-158 и ЗИЛ-158В из Ликино-Дулёво (1959–1970 гг.). Но что любопытно: те, что сохранились – практически все на ходу! Это машины музеев «Мострансавто» и «Мосгортранса», «служебка» птицефабрики из Красноярского края и несколько экземпляров у частных владельцев.

Автобус, с которым удалось познакомиться мне, принадлежит частному лицу и ожидает реставрации в Московском музее индустриальной культуры; трудовая жизнь до выхода его на «пенсию» прошла не на линии с пассажирами, а в качестве носителя лабораторного оборудования, что и спасло его от автогена…

Несмотря на то что у нашего автобуса реставрация ещё впереди, он абсолютно технически исправен и готов к работе. Внешний вид, конечно, пока оставляет желать лучшего, но в целом состояние кузова соответствует среднестатистической пожилой линейной машине из далёких времён развитого социализма. Постоянная нехватка маршрутных автобусов в растущих ввысь молодых городах заставляла латать, латать и ещё раз латать! Жаль, что у этого экземпляра не сохранились штатные пассажирские двери-«гармошки» с пневмоприводом, их ручные дублёры были изготовлены лет 20 назад людьми с правильными корневыми системами верхних конечностей: если заведомо не знать конструкцию родных дверей, то кажется что всё на своих местах.

Налюбовавшись раритетом снаружи, заглянем внутрь. Дверные проёмы откровенно узковаты даже для человека средней комплекции, а детская коляска или инвалидное кресло и вовсе не пройдут. Два ряда двухместных диванов с традиционно пышными формами, между ними узкий проход, широкий диван в корме и такой же, но «против шерсти» у перегородки кабины водителя, на потолке несколько незатейливых плафонов. Автобус как автобус – тогда радовались его наличию, а не тонкостям эргономики. Удивительно, что такой бесхитростный интерьер соседствует с лёгкими пропорциями несущего кузова сложной формы, отнюдь не лишённого изящества, да ещё и с алюминиевыми бортами! Когда в соседнем КБ через дорогу вдохновлённые люди создают первые искусственные спутники земли, рука не поднимется, наверное, нарисовать параллелепипед «с глазками» и обозвать его автобусом.

Техническая же начинка довольно заурядна. В переднем свесе по центру расположен рядный шестицилиндровый карбюраторный двигатель, рабочим объёмом 5,55 л мощностью 109 л.с. Агрегатировали мотор с 5-ступенчатой КП, далее по традиции карданный вал и чулок заднего моста с гипоидной главной передачей. Все эти узлы унифицированы с грузовиком ЗИЛ-164А. Позднее были попытки установки двигателя ЗИЛ-130 на действующих рейсовых автобусах силам автотранспортных предприятий по проекту НИИАТ, который собрал в 1967 году опытный образец автобуса НИИАТ-А802, переоборудовав его из обычного б/у автобуса одного из московских автопарков).

Абсолютно все приводы не имеют никаких усилителей, в том числе и рулевое управление. Одноконтурные пневматические тормоза и рессорная подвеска – ничего особенного.

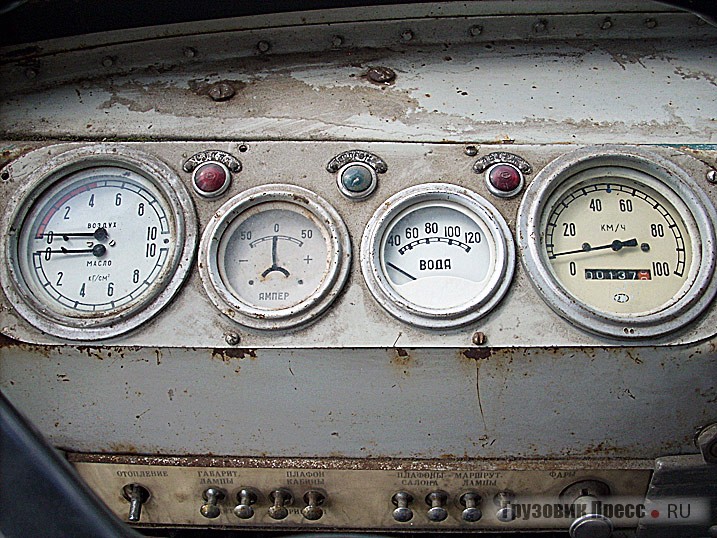

Изучив матчасть, пора за руль! Залезаю (по-другому и не скажешь) в тесную кабинку, правда, имеющую отдельный вход! Тёплый весенний день позволил не особо мудрствуя пустить двигатель уже со второй попытки. Стрелка амперметра, задрожав, отклонилась вправо – генератор исправен. Неторопливо прогреваем двигатель до 80°. Молодому поколению, не знакомому со страшными «зверями» по имени карбюратор и трамблёр поясним: в отличие от современного двигателя, оснащённого впрыском топлива, оптимизирующего сгорание топлива с первых секунд после запуска, оптимальное и стабильное смесеобразование в карбюраторе достигается только при прогреве до рабочей температуры. А это значит, будут плавать обороты холостого хода и провалы при разгоне.

Для движения мы выбрали маршрут, приближённый к среде обитания нашего ветерана. В свои лучшие годы он ездил по широким проспектам, которые сменялись перелесками, где из-за сосновых верхушек проглядывали пока ещё безлюдные кварталы массовой застройки. Кататься поедем по улочкам и аллеям Кузьминского парка.

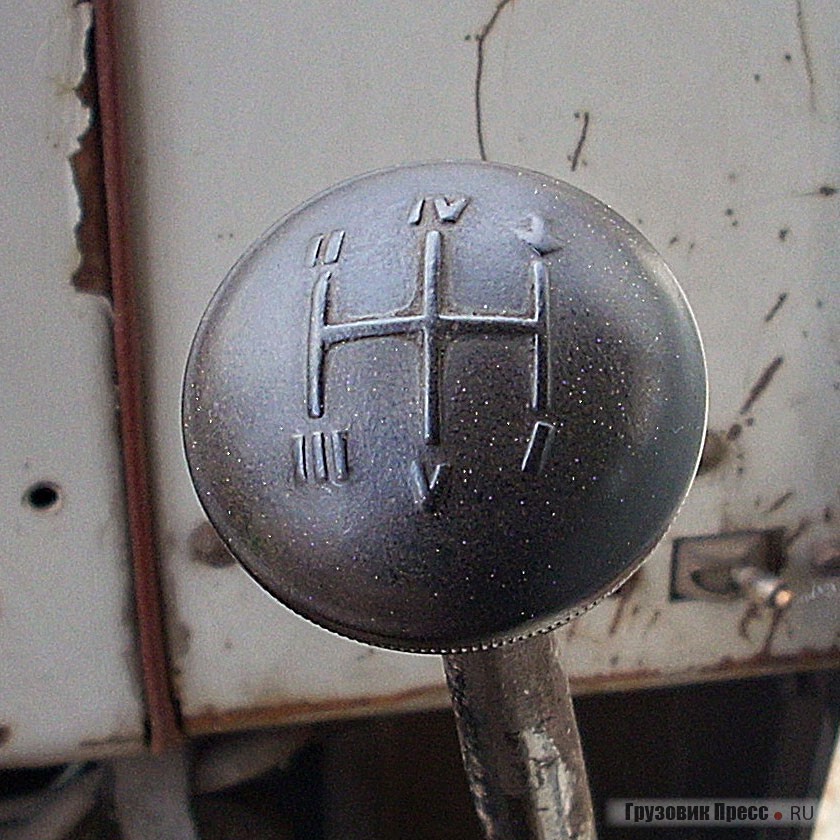

Немного повозившись с «кроколыгой» рычага КП, выжимаю очень тугую (механический привод) педаль сцепления и неспешно трогаюсь с места. Говорить о каком-то динамичном разгоне просто неэтично, если речь идёт о городском автобусе 1966 года выпуска. Тяжеловато приходится старенькому мотору таскать почти 7 т снаряжённой массы (без пассажиров) машины. Это сразу сказывается и на температуре воды (система охлаждения не предусматривает использование антифриза): стоит только чуть дольше задержаться у воображаемой остановки – и стрелка неумолимо стремится к отметке 100°. Но как только машина приходит в движение, температура опускается до 75–80°. А ведь пассажиров-то у нас всего ничего! Что приятно удивило, так это уровень шума и плавность хода. Без преувеличения сказать, надрывный на разгоне звук двигателя почти не слышен пассажирам, а мягкое покачивание автобуса навевает дремоту. Однако шофёру (ныне забытое название профессии) совсем не до сна! Цоканье клапанов, детонация, тугие педали, слабенькие одноконтурные тормоза, а от крышки моторного отсека исходит жар. Попробуйте отработать смену-другую! Крепкие мужики оформлялись в те годы на эту работу… Правда, и сейчас не легче, вот только проблемы другие: плотный городской поток, многочисленные дорожные хамы, высокая информационная нагрузка.

Прибываем «на конечную» и следуем «в парк». А следующий выход на линию запланируем по завершении реставрации – это будет хороший повод провести сравнительный тест.

После знакомства с этим автобусом меня не покидала мысль о том, что всё это я уже где-то видел и неоднократно пользовался, причём точно не во сне, хотя я только появился на свет во второй половине 1970-х. Точно, вспомнил! Арматура и оборудование пассажирского салона очень напоминает старый… трамвай Рижского вагоностроительного завода, который до сих пор можно встретить в Казани, Уфе и некоторых других российских городах, а всё остальное знакомо по «современному» ПАЗ-3205, который технически совсем недалеко ушёл от тестируемого раритета.

По традиции, завершая наш ретротест, немного порассуждаем о возможности его эксплуатировать в наше время. Число «особей», доживших до наших дней можно пересчитать по пальцам, поэтому говорить о какой-то регулярной эксплуатации неразумно. Но если постараться и привести в порядок кузов, «откапиталить» двигатель, а может быть, и установить от более поздней версии хотя бы «зиловский 130-й», сделать ПГУ на сцепление, как на «Бычке», обновить и доработать электрику, то может получиться несколько старомодный, но очень стильный клубный автобус, передвижная библиотека или ретрокафе. Будет прикольно, если такой автобус будет курсировать от метро до места проведения фестивалей или выставок, связанных с ретротематикой, благо отремонтировать и обслужить его нехитрые агрегаты сегодня не проблема.

Краткая историческая справка

ЗИЛ-158 представлял собой дальнейшую модернизацию автобуса ЗИС-155. Первый образец ЗИЛ-158 был выпущен в июне 1956 года. В 1959 году ЗИЛ-158 начали выпускать на ЛиАЗе, а с 1961 г. – модернизированный ЗИЛ-158В. В Москве ЗИЛ-158 и 158В преобладали в автобусных парках с конца 50-х до 1974 года, а последние машины были сняты с эксплуатации в 1978 году. В некоторых городах Советского Союза их эксплуатация продолжалась и в начале 1980-х годов.

На ЗИЛе было произведено 9515 экземпляров ЗИЛ-158, в том числе в мае 1957 года пилотная партия из 180 автобусов специально к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Годовой выпуск автобусов на ЛиАЗе составлял в 1959 году – 213 ед., в 1963-м – 5419 ед. и в 1969-м – 7045 ед. Автобусы имели почти одинаковые двигатели – ЗИС-124 и ЗИЛ-158. Оба силовых агрегата 6-цилиндровые, рядные, нижнеклапанные, карбюраторные, с одинаковыми размерами цилиндропоршневой группы и рабочим объемом 5,55 л. Но мотор 158 получил увеличенную с 6,0 до 6,5 степень сжатия, а вследствие этого мощность возросла с 95 до 109 л.с., а крутящий момент с 31, до 34 кГс.м. Автобусы ЗИЛ-158, выпускавшиеся с 1957 по 1961 год, унаследствовали от модели 155, а по сути от грузовика ЗИС-150, двухдисковое сцепление и 5-ступенчатую коробку передач без синхронизаторов. Интересно отметить, что эти агрегаты имели 4-ю «прямую», и 5-ю повышающую (0,81) передачи. Правда, автобусные КП имели дистанционный привод управления системой тяг и валов. С 1961 г. был начат выпуск модели ЗИЛ-158В, которая получила однодисковое сцепление, коробку передач от грузовой автомашины ЗИЛ-164А, с синхронизаторами на 2–5 передачах, и пятую «прямую» скорость. Кроме того, автобус ЗИЛ-158В, в отличие от предшествующих моделей 155 и 158, получил уменьшенное с 9,28 до 7,63 передаточное отношение редуктора заднего моста. Тормозная система модели ЗИЛ-158, так же, как и у предшественницы, с пневматическим одноконтурным приводом, без раздельного торможения по осям.

Автобусы ЗИЛ-158 и модификации в разное время имели отличия во внешнем виде. В начале производства выпускалась туристская модель ЗИЛ-158А, имевшая остекленные боковые скаты крыши. Обычные городские машины ранних выпусков имели застеклённые задние скаты крыши и вентиляционные люки. А впоследствии от застекления каких-либо элементов крыш отказались вообще. Что же касается цветовой гаммы окраски кузовов, то изначально никакого стандарта, как у модели ЗИС-155 или как принято у городских автобусов сегодня, не предусматривалось. Машины имели светло-серые крыши и «юбки», а борта, (подоконный пояс), могли быть и синими, и зелёными, и даже темно-красными или малиновыми. И только в середине 60-х годов был утверждён некий стандарт – синие крыши и «юбки» и белые или светло-серые борта. За свою историю, «158-е» использовались не только как одиночные машины, но и были опробованы в роли тягачей для городских пассажирских автопоездов. В Москве, в частности, проводились эксперименты с использованием в качестве прицепов кузовов отслуживших своё автобусов ЗИС-155, и специальных автобусных прицепов, изготовленных на шасси грузовых прицепов 2-ПН-4, из кузовных панелей, элементов остекления и внутреннего пассажирского оборудования от машин ЗИЛ-158. Автобусам-тягачам на заводе «Аремкуз» усиливали задние части каркасов кузовов, устанавливали комбинированные тормозные краны от грузовиков МАЗ-200 и дополнительные ресиверы тормозных систем, пневмо- и электровыводы на прицеп. Модернизировались коробки передач – в них вместо высшей передачи устанавливалась ещё одна понижающая скорость. Устанавливались шкивы меньшего диаметра на компрессоры, для увеличения производительности этих агрегатов.

Кроме выполнения своих прямых обязанностей, автобусы ЗИЛ-158 попробовали себя и в качестве спецмашин – передвижных теле- и радиотрансляционных комплексов, лабораторий, передвижных медицинских кабинетов, грузовиков и в других «ролях». Всего же было выпущено около 71 800 экземпляров.