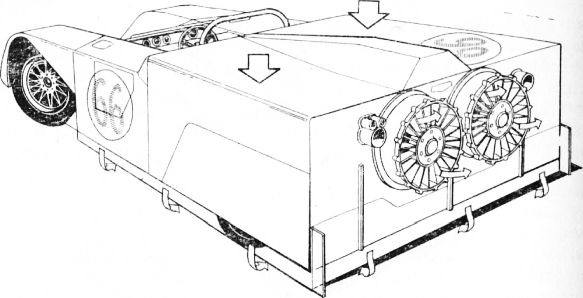

Задняя часть гоночной машины

Многие гоночные автомобили (например, формул 1, 2, 3) не имеют кузова как самостоятельной структурной части; на их несущем элементе закрепляются обтекатели и панели, определяющие форму автомобиля. Кузова, целиком съемные с несущего элемента, применяют на двухместных автомобилях группы 6.

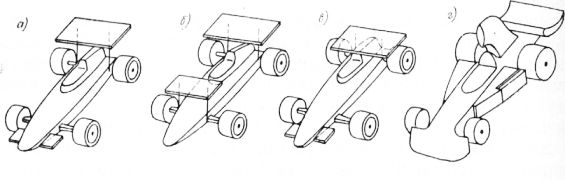

В зависимости от охвата колес кузовом гоночные автомобили можно разделить на три типа.

1. Автомобили с открытыми колесами: кузов охватывает только шасси, гонщика и частично детали подвески.

2. Автомобили с полузакрытыми колесами: при том же устройстве кузова за колесами, а иногда и перед ними помещают обтекатели или же кузов охватывает всю машину, но колеса остаются открытыми с боков.

3. Автомобили с закрытыми колесами: кузов целиком охватывает колеса, и весь автомобиль приобретает законченную обтекаемую форму, наиболее выгодную с точки зрения аэродинамики.

Применение закрытых или полузакрытых колес вносит некоторое усложнение в конструкцию кузова. Для охлаждения тормозов и покрышек на передней и боковой поверхности кузова предусматривают окна, через которые встречный поток воздуха проникает к тормозам и покрышкам, омывая их нагретую поверхность. Окна закрыты решеткой или сеткой во избежание попадания камней, летящих из-под колес обгоняемых автомобилей. В некоторых конструкциях, имеющих центральное расположение тормозов, воздух к тормозам подводится по специальным трубам.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Кузов автомобилей с закрытыми или полузакрытыми колесами имеет большие габаритные размеры и более сложный каркас, поэтому его масса больше, момент инерции относительно вертикальной оси больше, доступ к колесам и шинам несколько затруднен. В дорожных гонках перечисленные недостатки могут свести на нет главное преимущество кузовов с закрытыми колесами — выигрыш в максимальной скорости. Для рекордного автомобиля, наоборот, эти недостатки имеют второстепенное значение, а хотя бы небольшой прирост максимальной скорости играет решающую роль. Поэтому рекордные автомобили, особенно для коротких дистанций, почти всегда имеют обтекаемые кузова с закрытыми колесами.

Закрытие колес кузовом уменьшает сопротивление воздуха не только вследствие улучшения обтекаемости автомобиля в целом. Отдельные части открытого катящегося колеса испытывают различное сопротивление воздуха: нижняя часть лобовой поверхности колеса вблизи от точки соприкосновения шины с дорогой имеет незначительную поступательную скорость; средняя часть на уровне втулки колеса движется с поступательной скоростью, равной скорости движения автомобиля, а поступательная скорость верхней части колеса равна удвоенной скорости автомобиля. Соответственно и сопротивление воздуха нижней части колеса оказывается малым, а у верхней части весьма велико, так как сопротивление возрастает пропорционально квадрату скорости. Если суммировать сопротивление отдельных элементов лобовой поверхности, то в результате получим полное сопротивление колеса. Сравнивая сопротивление колеса, движущегося без вращения (“например, колеса самолета в полете), с полученной в рассматриваемом случае величиной, можно установить, что последняя больше.

Сопротивление колес и деталей подвески составляет очень большую долю полного сопротивления автомобиля. По исследованиям, проведенным в аэродинамической трубе, после установки обтекателей на колеса и детали подвески общее сопротивление воздуха у гоночного автомобиля уменьшается приблизительно на 25% (полузакрытая конструкция). Полное закрытие колес кузовом дает выигрыш до 50%, несмотря на увеличенную лобовую площадь. У автомобилей формулы 1 сопротивление воздуха колес составляет около 50% общего сопротивления.

Необходимо иметь в виду, что сумма сопротивлений изолированных частей может оказаться меньше сопротивления автомобиля в целом. Это явление объясняется так называемой интерференцией частей автомобиля, т. е. взаимным влиянием отдельных элементов на поток воздуха, обтекающий автомобиль. В большинстве случаев нарушение обтекающего потока в результате взаимного влияния частей автомобиля ведет к увеличению лобового сопротивления (положительное интерференционное сопротивление). Иногда может наблюдаться обратное явление: вследствие благоприятного характера интерференции полное сопротивление кузова меньше, чем сумма сопротивлений изолированных частей; тогда интерференционное сопротивление считается отрицательным.

С аэродинамической точки зрения представляется выгодным строить кузов совсем закрытым, так называемый гоночный лимузин. Коэффициент сопротивления воздуха у таких автомобилей значительно ниже, ибо вырез вокруг водителя в кузовах открытого типа нарушает плавную форму и является причиной сильного вихреобразования. Однако тяжелые температурные и атмосферные условия работы гонщика в узком помещении, не говоря уже о плохом обзоре и отсутствии свободы движений, не всегда позволяют применять гоночный лимузин; кузова такого типа встречаются главным образом на рекордных или двухместных гоночных автомобилях.

С 1968 г. на гоночных автомобилях широко применяются аэродинамические приспособления — крылья и спойлеры — для увеличения отрицательной подъемной (прижимающей) силы. Крылья представляют собой плоскости, установленные с отрицательным углом атаки по бокам переднего обтекателя и над задней осью. Сечение крыльев аналогично принятому на самолетах, но оно перевернуто на 180°. Переднее крыло располагали также над передней осью. Его часто заменяют расширенным передним обтекателем клиновидного профиля. Такой же профиль придают и всей форме автомобиля с углом у вершины около 8°, что способствует увеличению прижимающей силы.

Рис. 1. Схема установки крыльев на гоночных автомобилях

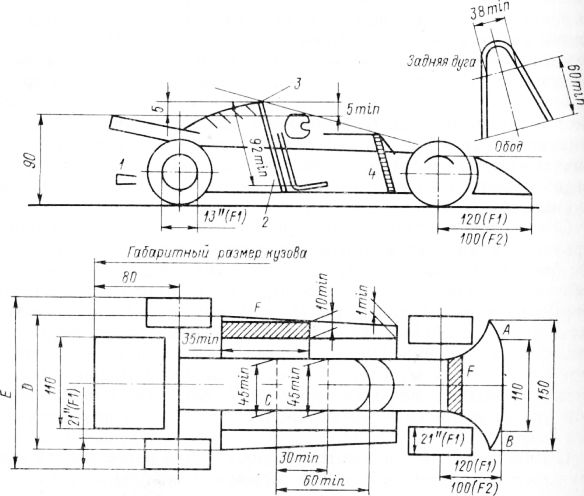

Рис. 2. Регламентированные размеры гоночных автомобилей:

1 — выпускная труба; 2 — низ сиденья; 3 — задняя дуга; 4 — передняя дуга (для F1); А, В — части не выше верхнего края обода; С — спинка сиденья; D — 140 см для F1, 130 см для F2 (максимальная ширина подвешенной части); Е — габаритная ширина: 215 см для F1, 200 см для F2; F — защитная конструкция

Спойлерами называют отогнутые вверх переднюю нижнюю и заднюю верхнюю кромки кузовов охватывающего типа; они отклоняют вверх встречный поток воздуха и тоже создают прижимающую силу.

Сначала заднее крыло крепили на высоких стойках непосредственно к стойкам подвески задних колес. При этом крыло работает более эффективно, находясь в невозмущенном потоке воздуха. Вместе с тем высокие стойки должны были выдерживать большие изгибающие моменты и инерционные нагрузки под действием ускорений 400—500 м/с2, вызываемых вертикальными колебаниями колес, что приводило к поломкам и авариям. Поэтому для автомобилей формул 1 и 2 ФИА регламентировала размеры и расположение крыльев, как показано на рис. 2. Ограничены и некоторые другие размеры: величина верхнего проема, габаритная ширина, ширина шин, величина защитных деформируемых структур и др. Размеры на рис. 2 максимально допустимые, кроме отмеченных минимальных. Кроме того, все детали аэродинамических устройств должны быть жестко связаны с подрессоренной частью автомобиля. Последнее требование положило конец применению устройств для регулирования угла атаки на ходу автомобиля; подобные устройства, действовавшие в зависимости от прогиба подвески, включенной передачи и нажатия на тормозную педаль, эксплуатировались непродолжительное время до введения вышеупомянутой регламентации.

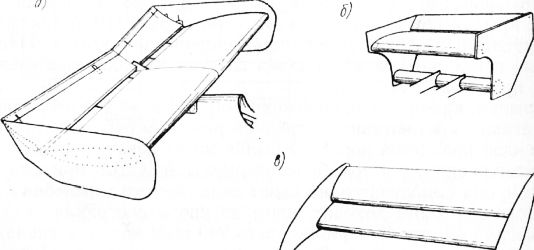

Увеличенную прижимающую силу дают крылья, снабженные регулируемыми закрылками (или отогнутыми вверх задними кромками). Такое заднее крыло с центральной опорой показано на рис. 2, а, с боковыми опорами — на рис. 2, б. На автомобилях «Лотос» устанавливали заднее крыло из трех частей. По бокам крылья ограничены пластинами, препятствующими стеканию потока воздуха в стороны. Передние боковые крылья представлены на рис. 3, а; рис. 2, б показывает расширенный передний обтекатель, заменяющий крыло. Направленные вверх каналы для выхода воздуха из радиатора увеличивают прижимающую силу.

Крылья, как правило, снабжают устройствами для регулировки угла атаки в соответствии со средним режимом работы автомобиля на каждой кольцевой дороге. Крылья могут давать большую прижимающую силу; у автомобилей формулы АКСША при скорости – 20 км/ч она приблизительно равна силе тяжести автомобиля, причем подвеска колес доходит почти до упора в ограничители. На автомобиле «Лотос 49» при скорости 240 км/ч дополнительная нагрузка на переднюю ось — 90 кгс, на заднюю — 180 кгс. На автомобиле «Порше 917-30» при скорости 300 км/ч эта нагрузка в зависимости от регулировки составляла от 240 до 300 кгс на переднюю ось и от 500 до 740 кгс на заднюю ось.

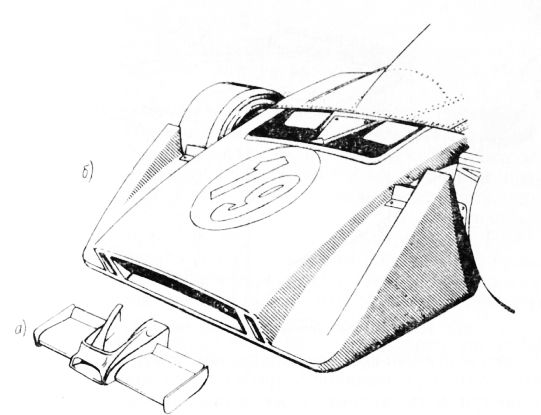

Дополнительная нагрузка для улучшения сцепления колес с дорогой может быть получена без крыльев при помощи системы отсасывания воздуха из-под кузова (двухместный гоночный автомобиль «Чеперрел», США . Нагрузка действует в основном на ведущие колеса за счет разрежения под кузовом. Для этого задний конец кузова снизу ограничен пластмассовыми шторками, которые не доходят до уровня дороги на 5—15 мм. Этот зазор автоматически поддерживается механизмом, действующим в зависимости от прогибов пружин подвески колес. Из полости кузова, герметизированной сверху и ограниченной снизу шторками, воздух отсасывается двумя вентиляторами с приводом от вспомогательного двигателя мощностью 45 л. с. Создаваемая разрежением нагрузка может равняться силе тяжести автомобиля. Нагрузка не зависит от движения автомобиля, т. е. является аэростатической, что выгодно при начальных и промежуточных скоростных режимах. Такой автомобиль обладает очень высокими динамическими качествами, но не соответствует вышеупомянутым требованиям ФИА , так как имеет детали, подвижные относительно подрессоренной части конструкции.

Некоторое разрежение под кузовом можно получить и без вентиляторов. Автомобиль «Лотос 79» формулы-1 имел узкий кузов-монокок с боковыми обтекателями, в которых помещались радиаторы и направляющие для воздуха; поток воздуха свободно проходил через щель между днищем и дорогой, по сечениям напоминавшую диффузор, чем обеспечивалось разрежение. Пружины подвески колес установлены внутри машины, чтобы освободить по бокам проход для воздуха. Во избежание проникновения воздуха под кузов со стороны щель между кузовом и дорогой по бокам прикрыта пластмассовыми шторками, соприкасающимися с полотном дороги. Такое устройство обеспечило автомобилю «Лотос 79» заметное преимущество в динамике. Шторки применяются на многих гоночных автомобилях; они прижимаются вниз легкими пружинами или под действием силы тяжести.

Рис. 2. Задние крылья закрылками

Рис. 3. Боковые передние крылья (а) и передний обтекатель (б)

Если не запрещено регламентом, на заднем обтекателе, над двигателем, предусматривают высокий воздухозаборник, который дает до 3% наддува при максимальной скорости. Заднему концу автомобиля стараются придать форму, снижающую возмущения потока воздуха, поскольку они уменьшают эффективность заднего крыла.

Расположение двигателя существенно влияет на аэродинамические свойства автомобиля. Наибольшее сечение идеально обтекаемого тела каплевидной формы расположено ближе к его переднему концу.

У автомобиля наибольшее сечение всегда находится вблизи от места водителя. Поэтому, когда двигатель расположен сзади, форму кузова гораздо легче приблизить к форме идеально обтекаемого тела. Подобную компоновку имели, в частности, советские рекордные автомобили «Звезда» и «Харьков».

У современных дорожно-гоночных автомобилей форма заднего конца кузова значительно упрощена; нередко силовой агрегат и трансмиссия закрыты только сверху короткой крышкой, а с боков и снизу за сиденьем гонщика никаких кузовных деталей нет. Такое устройство практически не увеличивает сопротивления воз-Духа, так как специальными исследованиями доказано, что только очень длинный хвостовой обтекатель, неприемлемый для автомобиля по целому ряду причин, может дать полезный эффект. В связи с этим даже на более обтекаемых автомобилях спортивного типа с закрытым кузовом, охватывающим колеса, хвостовую часть заканчивают вертикальным плоским срезом. На гоночном автомобиле вышеописанное упрощенное устройство его заднего конца улучшает доступ к механизмам и их охлаждение встречным потоком воздуха, а также уменьшает массу автомобиля.

Рис. 4. Гоночный автомобиль с системой отсоса воздуха

Устойчивый ход на большой скорости достигается установкой вертикальных стабилизаторов на хвосте кузова. Впрочем, достоинства таких стабилизаторов иногда ставили под сомнение; рекордные автомобили «Роллс-Ройс-Айстон» и «Непир-Рельтон» были выполнены без стабилизаторов и все же оказались вполне устойчивыми на очень высоких скоростях (550—650 км/ч). Разумеется, стабилизатор увеличивает общее сопротивление автомобиля; быть может, это обстоятельство и послужило основной причиной отказа от стабилизаторов.

На дорожно-гоночных автомобилях с открытыми колесами устанавливают изогнутое ветровое стекло, охватывающее верхний вырез кузова. Стекло отбрасывает встречный поток воздуха вверх перед водителем. Такое устройство облегчает работу гонщика на высоких скоростях, хотя резкое изменение потока воздуха увеличивает вихреобразование и безусловно ведет к увеличению сопротивления. На больших рекордных автомобилях вместо ветрового стекла ставится закрытый фонарь обтекаемой формы авиационного типа.

Большое внимание уделяют вентиляции пространства вокруг двигателя. Недостаточная вентиляция ведет к повышению температуры подкапотного пространства, что может привести к закипанию легких фракций топлива в карбюраторе, образованию паровых пузырей в топливопроводах, нарушению работы двигателя и затруднениям его запуска после остановок. Существенное значение иногда имеет также вентиляция отсека водителя даже на открытых кузовах (при передней установке двигателя).

Материалом для каркаса обтекаемого кузова служит уголковый дюраль или тонкостенные трубы. Отдельные элементы каркаса соединяются при помощи сварки. Обшивку каркаса делают из листового дюраля толщиной около 0,8 мм, заклепки швов обшивки ставят впотай, чтобы получить гладкую наружную поверхность. Переходы от одной части кузова к другой выполняют по большим радиусам, все кромки тщательно закругляют. Раму, двигатель и трансмиссию снизу закрывают обтекаемым поддоном. Кузов в сочетании с поддоном должен образовать тело вполне правильной обтекаемой формы. Малой массой отличаются обтекаемые кузова, изготовленные из стеклопластика.

Отверстия для прохода воздуха предохраняют решеткой во избежание повреждения радиатора камнями.

Как устроен гоночный раллийный автомобиль (13 фото)

Под рукой нет раллийной фиесты, есть только раллийная восьмерка))

Внешний вид. На крыше воздухозаборник с дырой под ним – чтобы экипажу было чем дышать во время гонки. На фотографии № 9 можно увидеть воздуходувы изнутри. На капоте воздухозаборник для отвода излишнего тепла от выпускного коллектора в днище. Забегая вперед — можно заметить, что каркас безопасности приварен к передним стойкам кузова через косынки – это чтобы уменьшить деформацию передних стоек, в случае аварии.

Открываем дверь штурмана. И видим переплетение труб. Сделано специально для того, чтобы уберечь экипаж от увечий, раздавливания и перемалывания в фарш при аварии и переворотах («ушах»). Так же на этой фотографии можно заметить что место штурмана посвободнее нежели рабочее место пилота. Замечаем, что штурман оснащен упором для ног. Это сделано для того, чтобы когда экипаж валит за 100 кмч по ямам и ухабам ноги штурмана не болтались абы где, а прижимали его пятую точку в гоночное сиденье («ковш»).

В ногах у штурмана закреплен огнетушитель.

Здесь начнем с «ковша». «Ковш» это такое специальное сиденье, созданное специально для того, чтобы удерживать тело пилота (водителя или штурмана) от беспорядочной болтанки по салону. Посадка в него тесная и неудобная. Но когда в него попадаешь – все меняется. Теперь ты часть машины, ты деталь, неотъемлемый элемент. Через ковш проходят ремни безопасности. Две плечевых лямки и две поясных. Застегиваются чуть ниже пупка и прижимают тельце к ковшу очень плотно – ладонь не входит. Большая кочерга с белым набалдашником – рычаг переключения передач. Поднят для того, чтобы тратить поменьше времени на переключениях (чтоб рукой далеко не тянуться). Изменена кинематика механизма, чтобы сократить величину ходов. Кочерга рядышком и поменьше – гидроручник. Его функция проста как выеденное яйцо – заблокировать задние колеса. Поэтому он гидравлический и без фиксатора. Его функции как стояночного тормоза – ампутированы с корнями.

Рядом с ручником регулятор тормозных сил (тормозного баланса). Фигурально выражаясь краник, который регулирует насколько эффективно будут тормозить задние колеса относительно передних. Тормозные и топливные магистрали проложены по салону во избежание их повреждениями камнями, летящими из под колес. Скорость, кстати, у них почти как у пули, а масса, зачастую, и побольше будет.

Примечаем, что ковши закреплены жестко и на специальных кронштейнах, способных выдержать нагрузки при авариях. К слову, тело пилота держит не ковш. Основная нагрузка приходится на ремни. Поэтому они крепятся через специальные рым-болты.

Приборная панель. Все самое необходимое и в аскетичном исполнении. На основной панели: спидометр, температура масла, давление масла, объем топлива в запасниках. Чуть левее виднеется тахометр.

«Борода». Блок предохранителей так же упрощен (по секрету — монтажный блок, как таковой, вообще выпилен из машины, машина собрана на упрощенной спортивной проводке) и размещен в бороде – это чтобы штурман мог оперативно поменять предохранители случай чего. «Аварийка» чуть левее. «Зажигание» и «стартер» пониже «аварийки». «Габариты» и так понятны. Пара черных тумблеров – это принудительное включение вентиляторов охлаждения двигателя и включение «люстры». Ну и колодец со знаком электроопасности – выключатель «массы» всего автомобиля.

Опухоль на капоте — та самая «люстра». Пистолет к ралли никакого отношения не имеет – инвентарь для сугубо спортивной стрельбы.

Те самые воздуходувы в крыше. И блочок «переговорки» для экипажа на верхней трубе каркаса. «Переговорка» это такая коробушка в котрую подключаются шлемы экипажа, чтобы им не орать во время гонки а спокойно и размеренно беседовать через микрофоны и наушники, встроенные прямо в шлемы.

Теперь задняя часть. Переплетение труб каркаса. Сетка для хранения и перевозки шлемов. Плечевые лямки ремней закреплены на поперечной трубе каркаса.

Под синим пластиковым кофром – аккумулятор.