Вспомогательные машины электровоза назначение устройство

12.6. Вспомогательные машины электровоза

Вспомогательные машины электровоза (мотор-вентилятор, мотор-компрессор, мотор-генератор и генератор тока управления) приводятся в действие электродвигателями постоянного тока, работающими от контактной сети.

Мотор-вентилятор служит для воздушного охлаждения пусковых резисторов, тяговых электродвигателей, выпрямительных установок, трансформаторов и другого оборудования, что способствует более полному использованию их мощности.

Мотор-компрессор питает тормозную систему поезда и пневматические устройства электровоза сжатым воздухом.

Мотор-генератор (машинные преобразователи) применяют на электровозах с рекуперативным торможением для питания обмоток возбуждения тяговых электродвигателей при работе их в рекуперативном режиме.

Генератор тока управления предназначен для питания цепей управления (наружного и внутреннего), освещения и заряда аккумуляторной батареи, являющейся резервным источником питания тех же цепей.

На электровозах переменного тока помимо вспомогательного оборудования, применяемого на электровозах постоянного тока, есть еще

и мотор-насосы, обеспечивающие циркуляцию масла, охлаждающего трансформатор и мотор-вентилятор охлаждения трансформатора и выпрямителя. В качестве привода вспомогательных машин применяют трехфазные асинхронные двигатели, принципиально не отличающиеся от двигателей общепромышленного назначения, и двигатели постоянного тока, получающие питание от специальных выпрямительных установок. Трехфазный ток преобразовывается из однофазного с помощью специальных вращающихся или статических преобразователей, называемых расщепителями фаз (на электровозах и электропоездах переменного тока).

В моторных вагонах электропоезда делители напряжения обеспечивают питание мотор-компрессора пониженным напряжением.

Каждая вспомогательная машина представляет собой агрегат, состоящий из вспомогательного механизма и электрического двигателя, который приводит его в действие. Исключение составляет генератор управления, который размещается на валу мотор-вентилятора или расщепителя фаз.

Электрические двигатели вспомогательных машин на ЭПС постоянного тока питаются непосредственно от контактной сети, а на ЭПС переменного тока — от вспомогательной обмотки трансформатора.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ.

Вспомогательными машинами называют агрегаты, обеспечивающие собственные нужды электровоза. К ним относятся:

1. мотор-вентиляторы, охлаждающие обмотки тяговых электродвигателей, пусковые резисторы, индуктивные шунты, обмотки электродвигателя НБ-431 компрессора, и создающие избыточное давление в кузове;

2. мотор-компрессоры, питающие сжатым воздухом пневматическую схему электровоза и тормозные устройства поезда;

3. вспомогательные мотор-компрессоры, служащие для подъёма токоприёмников при отсутствии сжатого воздуха на электровозе;

4. генераторы управления, питающие цепи управления и заряжающие аккумуляторные батареи;

5. преобразователи (мотор-генераторы), питающие обмотки возбуждения тяговых электродвигателей в режиме рекуперативного торможения.

Электродвигатели всех вспомогательных машин — электромашины постоянного тока. Состоят из элементов, имеющих назначение, аналогичное назначению элементов тяговых электродвигателей, и подобное им конструктивное исполнение. Номинальное напряжение на коллекторах всех электродвигателей 3000 В, поэтому расчётное межламельное напряжение почти в два раза выше, чем у тяговых электродвигателей. Однако коммутация относительно устойчива, так как, во-первых, величина тока в обмотках якорей небольшая, а, во-вторых, отсутствует реверсирование. Кроме того, для ограничения величины пускового тока и бросков тока при колебаниях напряжения в контактной сети, в цепь электродвигателей вспомогательных машин включаются пусковые и демпферные резисторы. Пусковые резисторы, включаемые в цепь более мощных электродвигателей, автоматически выводятся из их цепи при уменьшении пускового тока до величины, близкой к номинальной, а демпферные — остаются включенными постоянно. Но, несмотря на применение этих резисторов, пусковой ток по величине кратковременно превышает в 5-7 раз номинальное значение. Для сокращения времени действия таких больших пусковых токов необходимо, чтобы при пуске электродвигатели развивали большой вращающий момент, приводящий к быстрому увеличению частоты вращения якоря, а следовательно противо-э.д.с., и к уменьшению пускового тока электродвигателя.

Как указывалось выше, электродвигатели вспомогательных машин не реверсируются, что позволяет все их обмотки соединить последовательно внутри машины и иметь только два выводных провода с маркировкой Я и КК, за исключением электродвигателя ТЛ-110М вентилятора. Кроме того, в отличие от тяговых электродвигателей, электродвигатели вспомогательных машин имеют самовентиляцию. При такой системе вентиляции в двигателе устанавливается вентилятор с радиальными лопатками, вращающийся вместе с якорем. Исключение составляет тихоходный электродвигатель НБ-431П компрессора, обмотки которого охлаждаются от мотор-вентилятора. Как и у тяговых электродвигателей, щёткодержатели устанавливаются на поворотной траверсе, позволяющей отрегулировать положение щёток на нейтрали и добиться их безыскровой работы.

Все электродвигатели имеют четырех-полюсную систему возбуждения, за исключением электродвигателя П-11М вспомогательного компрессора, и волновую обмотку якоря, т.к. напряжение их на коллекторах составляет 3000В. Исключение составляет генератор преобразователя, который имеет петлевую обмотку, так как номинальный ток его обмотки якоря равен 800 А.

МОТОР-ВЕНТИЛЯТОР.

Мотор — вентилятор — это агрегат, состоящий из электродвигателя, генератора управления и центробежного вентилятора. Приводом этого агрегата является электродвигатель последовательного возбуждения типа ТЛ — 110М. На его удлинённый вал якоря с одной стороны напрессована по шпонке ступица колеса центробежного вентилятора, а с другой стороны — якорь генератора управления типа НБ-110.

4.2.1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТИПА ТЛ-110М МОТОР-ВЕНТИЛЯТОРА.

Мощность, кВт. 53,1

Напряжение на коллекторе, В……………………… 3000

Ток якоря, А. 20,6

Частота вращения, об/мин ………………………….. 990

Сопротивление обмоток при температуре 200 С, Ом:

главных полюсов. 2,9

дополнительных полюсов . 0,97

Класс изоляции по нагревостойкости:

полюсной системы …………………………………. F

Режим работы ……………………………………… продолжительный.

Система вентиляции н. самовентиляция

На электровозах ВЛ11 м установлены электродвигатели типа ТЛ-110В, аналогичные по устройству электродвигателю ТЛ-11ОМ на ВЛ-10, но имеющие мощность 53, 9 квт, на 0,8 квт больше.

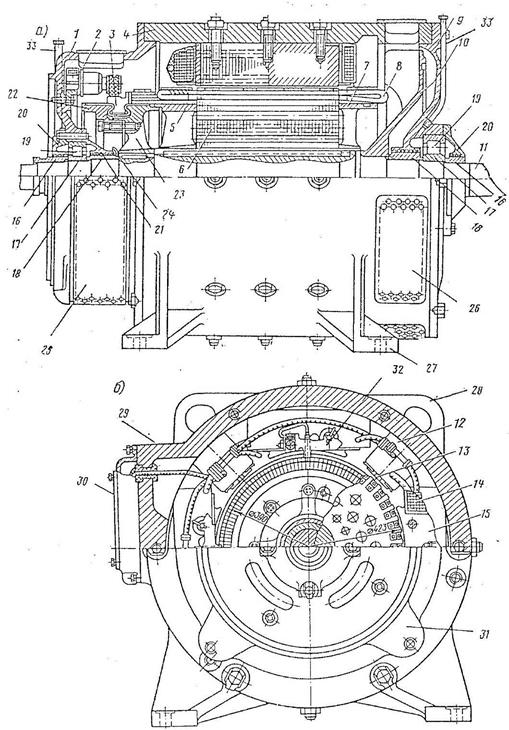

Основные элементы: остов 4 (рис.4.1,а), два подшипниковых щита 1 и 9, четыре главных (14,15) и четыре дополнительных (12,13) полюса (рис.4.1,б), якорь (5, 6,7,8,11) с коллектором (22,23,3,) вентилятор 10, щеточный узел (2, 3,1).

Остов.Остов 4 цилиндрической формы (рис.4.1). Служит для крепления основных элементов и является одновременно магнитопроводом. Имеет два отверстия под подшипниковые щиты, приливы28 для транспортировки, лапы 27 для крепления к фундаменту, приливы 29 для крепления коробки 30 с выводами и со стороны противоположной коллектору, окна 26 для выхода охлаждающего воздуха.

Подшипниковые щиты. Подшипниковые щиты служат для размещения моторно-якорных подшипников, то есть для центровки вала якоря, и создания запаса смазки. Оба щита крепятся к остову 4 болтами. Подшипниковый щит со стороны коллектора имеет смотровой люк, закрытый съемной крышкой 25 с отверстиями для засасывания охлаждающего воздуха. Кроме этого, он имеет приливы 31 для крепления лап остова генератора управления и продолговатые отверстия для прохода охлаждающего воздуха от генератора управления. Как и в тяговом электродвигателе, на валу якоря и в отверстиях щитов смонтированы детали подшипниковых узлов. На вал якоря с двух сторон напрессованы передние упорные кольца 16, внутренние кольца 17 якорных подшипников 19 и задние упорные кольца 18. В отверстиях щитов запрессованы наружные кольца подшипников 19 с роликами и сепараторами. Наружное кольцо подшипника со стороны коллектора зафиксировано в щите передней 20 и задней 21 крышками с вертикальными лабиринтами, скрепленными между собой и со щитом болтами. Внутреннее пространство между крышками образует подшипниковую камеру, заполненную при сборке на 2/3 объёма смазкой ЖРО в количестве 250-300 грамм. Устройство подшипникового щита со стороны противоположной коллектору отличается тем, что роль задней крышки выполняет сам подшипниковый щит. Добавление смазки производят через трубки 33.

Главные полюсы. Главные полюсы (рис.4.1,б) служат для создания основного магнитного потока двигателя. Полюс состоит из шихтованного, клёпанного сердечника 15 и катушки 14. Катушка намотана из изолированного провода прямоугольного сечения и имеет287 витков. Корпусная и покровная изоляции класса F Монолит: катушка изолирована стеклослюдинитовой лентой и вместе с сердечником пропитана в эпоксидном компаунде под давлением.

Дополнительные полюсы (добавочные).Дополнительные полюсы (рис.4.1,б) служат для улучшения коммутации. Полюс состоит из сплошного, стального сердечника 13 и катушки 12. Она имеет 120 витков и намотана из изолированного провода прямоугольного сечения. Удерживается на сердечнике при помощи латунных угольников. Сердечник крепится к остову через диамагнитную прокладку толщиной 3мм. Изоляция катушки аналогична изоляции катушки главных полюсов. Воздушный зазор между якорем и главными полюсами составляет 4 мм, а между якорем и дополнительными полюсами 5,7мм.

Якорь.Якорь служит для создания магнитного потока, который взаимодействует с магнитным потоком главных полюсов, создает вращающий момент двигателя. Якорь состоит из вала 11, коллектора (3, 22,23), передней нажимной шайбы 5, сердечника 6, задней нажимной шайбы 7 и обмотки якоря 8.

Сердечник якоря изготовлен из листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм, имеет 3 ряда аксиальных отверстий диаметром 22, 20 и 18 мм, центральное отверстие под вал якоря, по окружности 43 паза под катушки обмотки якоря и углубления под стеклобандаж, крепящий эти катушки. Сердечник напрессовывается на вал по шпонке.

Обмотка якоря волновая. Она имеет 43 катушки, в катушке 8 секций, в секции два витка из изолированного провода круглого сечения. Корпусная и покровная изоляции класса 8 (стеклослюдинитовая лента, фторопласт и стеклолента). Секции обмотки якоря впаиваются в прорези петушков коллекторных пластин. Для полного заполнения прорези применяют медные клинья. После этого обмотка якоря, как в пазовой, так и в лобовых частях закрепляется бандажами из стеклобандажной ленты.

Коллектор.Коллектор обеспечивает коммутацию, т.е. сохраняет постоянным направление тока в секциях обмотки якоря под каждым из главных полюсов. Состоит из корпуса 23 и нажимного конуса 22. между ними располагаются 343 медные коллекторные пластины 3 и столько же миканитовых пластин. Они изолируются от корпуса и нажимного конуса с боков миканитовыми манжетами (конусами), а снизу- миканитовым цилиндром. После изоляции пластин, корпус и нажимной конус стягиваются болтами. Как и у тягового электродвигателя, выступающая часть миканитовой манжеты, расположенной на нажимном конусе, с натягом бандажируется стеклобандажной лентой и последний её слой покрывается электроизоляционной эмалью НЦ-929 до получения ровной и гладкой поверхности. Собранный коллектор напрессовывается на вал якоря по шпонке. Эту часть коллектора называют изоляционным или миканитовым конусом. Для исключения попадания смазки на коллектор из подшипниковой камеры подшипникового щита, между корпусом коллектора и задней крышкой подшипникового щита, устанавливается маслоотбойное кольцо 24.

Щёточный узел. Щёточный узел служит для подвода тока через коллектор к обмотке якоря. Состоит из поворотной Г-образной траверсы 2, четырех изоляционных пальцев с закреплёнными на них щёткодержателями 32 со щётками.

Поворотная траверса 2 представляет из себя стальное кольцо с продолговатыми отверстиями для её поворота и крепления к подшипниковому щиту болтами. На ней закреплены четыре стальных пальца, опрессованных пресс-массой АГ-4, с насаженными на них фарфоровыми изоляторами. На конце пальца имеется плоская поверхность с гребёнкой и отверстие для крепления щёткодержателя. В каждом щёткодержателе установлена щётка типа ЭГ-61 размером 10х25х50 мм.

Вентиляция электродвигателя независимая. Вентиляция осуществляется вентилятором 10 с радиальными лопатками, напрессованным на вал якоря по шпонке. Охлаждающий воздух засасывается в отверстия в крышке генератора управления с коллекторной стороны, проходит между его якорем и полюсами и через продолговатые отверстия в подшипниковом щите электродвигателя вентилятора поступает к коллектору. Одновременно воздух засасывается через отверстия в коллекторном люке электродвигателя. Проходит в воздушном зазоре между якорем и полюсами, затем через три ряда аксиальных отверстий в сердечнике и выбрасывается наружу через отверстия в крышке 26 с противоколлекторной стороны.

Схема соединения обмоток.Так как электродвигатель ТЛ-11ОМ является двигателем с последовательным возбуждением, то все его обмотки соединяются последовательно по следующей схеме(рис.4.2 и 4.3): вывод Я, перемычка между плюсовыми щеткодержателями, плюсовые щетки, коллектор, секции обмотки якоря, коллектор, минусовые щётки и щёткодержатели, перемычка между минусовыми

щёткодержателями, катушки четырех дополнительных полюсов, соединённых последовательно, средний вывод С1, четыре катушки главных полюсов, соединенных последовательно, вывод С2.

Рис. 4.1. Продольный (а) и поперечный (б) разрезы электродвигателя ТЛ-110М:

Вспомогательные машины электроподвижного состава

Вспомогательные машины электроподвижного состава — обеспечивают работу тяговых электродвигателей, электрич. и пневматич. аппаратуры систем управления и торможения. К В.м.э.с. относят мотор-вентиляторы (воздушное охлаждение тяговых двигателей, пуско-тормозных резисторов, тяговых трансформаторов, сглаживающих реакторов, преобразовательных установок и др.); мотор-насосы (жидкостное охлаждение обмоток трансформаторов и полупроводниковых приборов); мотор-компрессоры (снабжение сжатым воздухом пневматических систем электровоза и тормозов поезда); расщепители фаз (питание трёхфазных асинхронных машин); генераторы управления (питание цепей управления и освещения электровоза, заряд аккумуляторных батарей). В состав каждой машины входит вспомогательный механизм (компрессор, вентилятор, насос) и электродвигатель.

22) Охлаждение машин и аппаратов электроподвижного состава

В процессе работы тяговый электродвигателей , выпрямителей, трансформаторов, реакторов, индуктивных шунтов, пусковых реостатов, двигателей, вспомогательных машин и другого оборудования выделяется тело. Если это тепло не отводить, то мощность машин и аппаратов нельзя будет использовать полностью , так ак они могут перегреться и выйти из строя. Поэтому их охлаждают, используя специальную принудительную вентиляцию. Непрерывный поток охлажденного воздуха создается центробежными вентиляторами.

На 8-миосных электровозах вентиляторы установлены на каждой секции.

Непосредственное и косвенное управление электроподвижным составом.

Способ приведения в действие электрических аппаратов: непосредственное управления; косвенное управления. Непосредственное управление — система управления , в которой все основные операции по управлению ТЭД выполняются одним аппаратом силовой цепи, приводимой в действие силой водителя. ( Электрические аппараты, включенные в силовую цепь, приводятся в действие непосредственно контроллером машиниста.)

В косвенных системах управления все основные операции по управлению ТЭД выполняются водителем на расстоянии с помощью контроллера управления путем переключения цепей управления, рассчитываемых на малые токи по сравнению с силовыми. (Аппараты силовой цепи приводятся в действие электропневматическим , электромагнитным и электродвигательным приводом. Машинист , осуществляя переключения в цепи управления, включает или выключает эти приводы.)

Защита оборудования электроподвижного состава

1. Защита от короткого замыкания и перегрузок.

Два аппарата защиты от короткого замыкания – быстродействующий выключатель на электровозах постоянного тока и главный выключатель на переменном ЭПС.

Эти аппараты не могут защищать силовую цепь во всех ненормальных режимах, поэтому применяют специальные защиты, основным аппаратом в них являютсяреле.Реле могут быть электромагнитными, тепловыми, электродинамическими и др. Наибольшее распространение получили электромагнитные реле (и на постоянном и на переменном токе работают).

Защита от перенапряжений

Перенапряжение представляют собой большую опасность и может вызвать пробой изоляции. Они бывают коммутационные и атмосферные. Обычной защиты недостаточно, и поэтому устанавливают разрядники. Они первыми принимают на себя удар перенапряжение и отводят его в землю.

Защита от боксования .

Больше всех склонны к боксованию электровозы постоянного тока с последовательным возбуждением тяговых двигателей.

Можно насыпать песка, увеличев коэф. сцепления, также можно уменьшить силу тяги, но тогда она снизится во всех колёсных парах, а не только в буксирующих . Поэтому для прекращения боксованию целесообразно предусматривать автоматическое снижение силы тяги только у буксирующего двигателя. На электровозах постоянного тока уменьшить момент , развиваемый двигателем, можно введя в его цепь секцию пусковых реостатов. При параллельном соединении двигателей можно также перейти со ступеней ослабленного возбуждения на полное , что приводит к уменьшению тока , потребляемого двигалем.

Осевая формула электроподвижного состава

Осевая формула электровоза — условное описание основных параметров экипажной части локомотива, описывающее количество, размещение и назначение осей.

Осевая формула ЭПС определяет количество движущих и бегунковых колесных пар, способ передачи тяговых усилий. Например, осевое формула Зо + Зо – электровоз шестиосный, имеет две трёхосные тележки, тележки сочленены (знак «+») и, значит, тяговые и тормозные усилия передаются через рамы тележек); все колесные пары движущие (знак «о»). Бегунковые колесные пары служат для передачи веса локомотива на железнодорожный путь и для лучшего вписывания локомотива в кривые участки пути.

Кузов электровоза

Кузова различают по назначению. На магистральных- закрытый тип (вагонный тип), маневровых – капотного типа (кабина по средине кузова). Состоит из главной рамы, боковых и торцевых стен, крыши, отделения для хранения песка.

Кузов электровоза (секции электровоза) опирается через опоры на двух- или трёхосные тележки. Под каждой секцией электровоза тележек может быть две двух- или трёхосных или три двухосных (ВЛ85, ЭП1). Тележки через систему рессорного подвешивания и буксы опираются на колёсные пары. Тележки оборудуются тормозной рычажной передачей (если тормоза не дисковые) и тормозными цилиндрами[3].

Рама тележки электровоза

Общие сведения. Рама является связующим звеном всех узлов тележки. Она представляет собой сложную пространственную конструкцию, воспринимающую в условиях эксплуатации различные статические и динамические нагрузки, действующие на узлы тележек и кузова.

На рамах тележек размещено и укреплено все необходимое оборудование ходовой части электровоза.

Рамы тележек электровозов имеют внешнее расположение букс. Колесные пары размещают внутри рам. Наибольшие усилия приложены к средней части продольных балок. Поэтому боковина имеет большее сечение в середине и меньшее по краям.

Рессорное подвешивание

На каждую колесную пару при неподвижном электровозе действует так называемая статическая нагрузка. Эту нагрузку создают вес кузова, тележки, тяговые двигатели (или часть их веса), оборудование, расположенное в кузове, и т. д. Нагрузка на колесные пары передается через рессоры. Все устройства, создающие и передающие эту нагрузку, объединяют названием надрессорное строение. Во время движения электровоза вследствие неровностей пути от колесных пар на рамы тележек и кузов передаются дополнительные динамические нагрузки, вызывающие колебания надрессорного строения. Уменьшает воздействие этих сил и смягчает удары рессорное подвешивание — совокупность листовых и цилиндрических peссор со связующими промежуточными деталями.

После прекращения действия динамических сил надрессорное строение продолжает совершать колебания на рессорах. Чтобы быстрее погасить колебания, на локомотивах устанавливают листовые рессоры: между отдельными их листами возникает трение, способствующее затуханию колебаний. Рессоры набирают из 10—14 листов. Верхние, наиболее длинные листы называют коренными. При изготовлении листы несколько изгибают вверх, под нагрузкой они распрямляются. Важнейшей характеристикой рессоры является ее гибкость. Под гибкостью рессоры обычно понимают ее прогиб в миллиметрах под действием силы в 10 кН. Чтобы увеличить гибкость рессорного подвешивания, листовые рессоры соединяют последовательно с цилиндрическими, изготовленными в виде спирали. Цилиндрические рессоры — пружины — хорошо сглаживают слабые толчки, на которые сравнительно жесткие листовые рессоры не реагируют. Листовые рессоры могут быть размещены над буксами и под ними (рис. 110)

.

Рессоры электровозов некоторых серий соединяют продольными (см. рис. 110), а иногда и поперечными балансирами. Балансиры помогают поддерживать постоянным заранее заданное распределение нагрузок между колесными парами независимо от состояния рессорного подвешивания. Если бы рессоры не были связаны балансирами, то при изменении прогиба листовых рессор или сжатия пружин во время прохождения колес по неровностям пути изменялись бы нагрузки, приходящиеся на колеса. Применение балансиров позволяет избежать разгрузки отдельных колесных пар, но такая система рессорного подвешивания довольно сложна и требует тщательного ухода.

Особенности рессорного подвешивания восьмиосных электровозов определяются главным образом тем, что они имеют двухосные тележки. Рессорное подвешивание восьмиосных электровозов, за исключением ВЛ8, несбалансированное (рис. 111), т. е. каждая ось имеет самостоятельное подвешивание, и оно двухступенчатое, так как вес кузова на рамы тележек передается через вторую ступень — пружинные боковые рессоры или люлечное подвешивание. Для гашения вертикальных колебаний кузова относительно тележки электровоза применяют гидравлические амортизаторы. Гашение вертикальных колебаний в первой ступени происходит в листовых и цилиндрических рессорах. Очень важно проверить и установить правильную развеску электровоза, т. е. обеспечить одинаковую для всех колесных пар нагрузку от оси на рельсы. При правильной развеске снижается вероятность боксования отдельных колесных пар. Необходимое распределение нагрузки осуществляют, регулируя сжатие пружинных рессор и пружин люлечного подвешивания.

29. Расположение оборудования на электроподвижном составе

Разместить все необходимое оборудование на электровозе в сравнительно небольшом объеме, ограниченном габаритом подвижного состава, довольно сложно. Кроме того, оборудование должно быть расположено так, чтобы бригада, обслуживающая электровоз, имела сравнительно легкии доступ к наиболее важным машинам, аппаратам и механизмам и прежде всего чтобы были обеспечены безопасность и удобство обслуживания. Вес оборудования должен равномерно распределяться между колесами локомотива. При компоновке машин и аппаратов должен быть обеспечен минимальный расход проводов, кабелей, воздуховодов, трубопроводов и опорных конструкций для установки оборудования. Одно из требований — обеспечение необходимых изоляционных расстояний: воздушных промежутков от токоведущих частей оборудования и дугогасительных камер аппаратов до заземленных предметов, а также расстояний между дугогасительными камерами отдельных аппаратов.

Располагая электрические аппараты и машины, стремятся защитить их от пыли, влаги и не допустить переброса электрической дуги на заземленные части или аппараты. Расстановку оборудования производят с учетом обеспечения безопасности обслуживающего персонала, создания условий для хорошей видимости сигналов, пути и контактной подвески, снижения шума. Кроме того, учитывают удобство монтажа и демонтажа оборудования во время постройки и ремонта локомотива. Для этого оборудование объединяют в блоки: высоковольтного оборудования (высоковольтная камера), тягового трансформатора, низковольтных силовых аппаратов и т. д. Монтаж и демонтаж оборудования осуществляют через специальные люки на крыше электровоза. Расположение оборудования в высоковольтной камере во многом зависит от схемы силовых цепей электровоза. В камере устанавливают всю высоковольтную коммутационную и защитную аппаратуру, располагают открытые токоведущие части. Высоковольтную камеру монтируют вне электровоза, а затем устанавливают в кузов краном.

На электровозах переменного тока между машинными помещениями и высоковольтными камерами (обычно в средней части кузова) расположено трансформаторное помещение, в котором часть тягового трансформатора находится ниже пола кузова. Там же находятся разъединители выпрямительных установок, реле перегрузки и некоторые другие аппараты. В машинных помещениях электровоза расположено следующее оборудование: вспомогательные машины, оборудование радиостанции, локомотивной сигнализации, основное пневматическое оборудование. Вспомогательные машины размещают так, чтобы можно было проверить состояние коллекторов и щеток как при пуске, так и во время работы, проверить работу компрессоров, вентиляторов и их подшипников.

Предусмотрен специальный люк для выхода локомотивной бригады на крышу электровоза. На крышах электровозов монтируют токоприемники, крышевые разъединители, дроссели для подавления помех радиоприему, разрядники, тифоны, свистки, шины, соединяющие оборудование, размещенное на крыше, главные воздушные резервуары, антенны радиостанции, а на электровозах переменного тока еще главные выключатели с разъединителями и проходные изоляторы (рис. 120). Путь и контактную сеть в темное время суток освещают лобовыми прожекторами, установленными на крыше с обоих концов кузова. Внутри прожекторов укреплены отражатели света и лампы. Лампы могут гореть либо полным, либо тусклым светом, для этого последовательно с ними включают резистор или отключают его. Рядом с лобовыми прожекторами находятся звуковые сигналы: тифон и свисток.

Кроме прожекторов, на лобовых стенках электровозов устанавливают по два сигнальных буферных фонаря. В зависимости от условий движения эти фонари могут иметь прозрачные или цветные красные стекла. На электро возах некоторых серий каждый буферный фонарь имеет два светильника: один с прозрачным стеклом, другой — с красным. Тот или иной светильник машинист включает, нажимая на кнопки пульта управления. На буферных брусьях тележек или рамах кузова в зависимости от способа передачи силы тяги устанавливают автосцепки.

При расположении аппаратуры в кабине машиста основное внимание уделяют компоновке, обеспечивающей для локомотивной бригады максимальное удобство при пользовании аппаратами управления. Размещение оборудования должно обеспечить соблюдение правил техники безопасности и свободное перемещение машиниста и его помощника в кабине. Кресло машиниста должно допускать регулировку по высоте и в горизонтальной плоскости. Это позволит машинисту управлять поездом как сидя, так и стоя. Все эксплуатируемые на отечественных дорогах магистральные электровозы имеют две кабины машиниста (посты управления), расположенные по концам кузова. В кабине управления (рис. 121 и 122) в непосредственной близости от сиденья машиниста с левой стороны находится контроллер. Справа несколько впереди установлен кран машиниста. С помощью этого крана приводят в действие пневматические тормоза поезда и отпускают их. Переводя ручку крана машиниста в различные положения, можно изменять тормозную силу.

Кроме поездного автоматического тормоза, на электровозах имеется вспомогательный тормоз. Для управления вспомогательным тормозом рядом с краном машиниста установлен еще один кран. Поездным краном машинист регулирует подачу сжатого воздуха в тормозную магистраль. В зависимости от давления в ней специальные приборы — воздухораспределители — либо пропускают сжатый воздух в тормозные цилиндры электровоза и вагонов, либо соединяют эти цилиндры с атмосферой. Вспомогательный кран соединяет главные резервуары с тормозными цилиндрами электровоза в обход воздухораспределителя. Перед сиденьем машиниста установлена панель с измерительными приборами, показывающими значения напряжения в контактной сети, тока якоря тягового двигателя, давления воздуха в главных резервуарах, тормозной магистрали и других устройствах. На этой же панели размещены сигнальные лампы, а на электровозах переменного тока — и указатель позиций переключателя ступеней.

Вблизи расположен также кнопочный выключатель с кнопками для подъема токоприемников, включения быстродействующего или главного выключателя, пуска вентиляторов, насосов и других устройств. Справа от сиденья машиниста установлена панель с кнопками для подачи сигналов и подсыпки песка. Вверху находится скоростемер, вал которого системой рычагов и червячным редуктором связан с шейкой оси передней колесной пары. По скоростемеру локомотивная бригада определяет скорость движения, время, а также отсчитывает количество километров, пройденных электровозом.

Самопишущее устройство скоростемера отмечает на бумажной ленте пробег электровоза, направление и скорость его движения, продолжительность стоянок, длительность пользования автоматическими тормозами, давление в тормозной магистрали. В левой стороне кабины находится сиденье помощника машиниста. Около него размещены кнопочный выключатель (кнопки его предназначены для включения прожектора, буферных фонарей, электропечей, освещения кабины, ходовых частей), штурвал ручного тормоза, панель с кнопками для подачи сигналов и панель с измерительными приборами. В кабине машиниста имеются также радиосвязь и автоматическая локомотивная сигнализация (AJIC), повторяющая сигналы дорожных светофоров. Обычно оборудование в обеих кабинах электровоза расположено совершенно одинаково.

В кузовах электровозов предусмотрены проходы; в зависимости от конструкции локомотива они могут идти вдоль двух продольных сторон кузова, вдоль одной стороны (при этом устраивают вспомогательные переходы), по центру кузова. В каждой секции восьмиосных электровозов монтируют примерно одинаковый набор электрического и пневматического оборудования. Вход в кабины машиниста в современных отечественных электровозах большинства серий осуществляется через кузов и поперечный проход, расположенный непосредственно за кабиной машиниста.

30. Структура локомотивного хозяйства

Локомотивное хозяйство обеспечивает перевозочную работу железных дорог тяговыми средствами и содержание этих средств в соответствии с техническими требованиями. К сооружениям и устройствам этого хозяйства относятся основные локомотивные депо, специализированные мастерские по ремонту отдельных узлов локомотивов, пункты технического обслуживания, экипировки локомотивов и смены бригад, базы запаса локомотивов. Под экипировкой понимают комплекс операций по снабжению их топливом, водой, песком, смазкой, обтирочными материалами, связанных с подготовкой локомотивов к работе.

Локомотивные депо — это основные производственные единицы локомотивного хозяйства. Их сооружают на участковых, сортировочных и пассажирских станциях, выбираемых на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. Депо, имеющие приписной парк локомотивов для обслуживания грузовых или пассажирских поездов, локомотивные здания, мастерские и другие технические средства для производства текущего ремонта, технического, обслуживания и экипировки, называются основными. Наряду с ними в целях совершенствования организации ремонта и лучшего использования производственных мощностей на дорогах создают и ремонтные базы — депо, специализированные по видам ремонта и типам локомотива.

По виду тяги различают тепловозные, электровозные, моторвагонные, дизельные, паровозные и смешанные депо. В крупных железнодорожных узлах со специализированными станциями — пассажирскими и сортировочными — предусматривают отдельные локомотивные депо для грузовых и пассажирских локомотивов. В пунктах оборота локомотивы находятся в ожидании поездов для обратного следования с ними. За это время, как правило, производится их техническое обслуживание, совмещаемое с экипировкой. Пункты смены бригад предусматривают преимущественно на участковых станциях и размещают исходя из условия обеспечения нормальной продолжительности работы бригад. Пункты экипировки располагают на деповской территории. Иногда экипировочные устройства размещают непосредственно на приемо- отправочных путях для производства операций без отцепки локомотива от поезда. Пункты технического обслуживания локомотивов размещают как в локомотивных депо, так и в пунктах оборота и экипировки локомотивов. Размещение и техническое оснащение локомотивных депо, пунктов технического обслуживания локомотивов, мастерских, экипировочных устройств и других сооружений и устройств локомотивного хозяйства должны обеспечивать установленные размеры движения поездов, эффективное использование локомотивов, высокое качество их технического обслуживания и ремонта, высокую производительность труда.

Все локомотивы, приписанные к дороге или депо и состоящие на их балансе, составляют так называемый инвентарный парк, который подразделяется на эксплуатируемый и неэксплуатируемый. Эксплуатируемый парк состоит из локомотивов, находящихся в работе, в процессе экипировки, технического обслуживания, приемки и сдачи, а также в ожидании работы. Неэксплуатируемый парк составляют локомотивы, находящиеся в ремонте и резерве, в процессе пересылки в холодном состоянии и др. В зависимости от вида движения локомотивный парк подразделяется на три группы: локомотивы, занятые в пассажирском движении; локомотивы, занятые в грузовом движении, и локомотивы, занятые на маневровой и хозяйственной работах.

По роду выполняемой работы различают: поездные, передаточные и вывозные локомотивы, специально маневровые и занятые на прочих видах работы. Локомотивы хозяйственного движения перевозят грузы для нужд собственно железнодорожного транспорта. К локомотивам, занятым на прочих видах работы, относятся локомотивы, обслуживающие пожарные и вспомогательные поезда, снегоочистители и др. Локомотивы, выполняющие вспомогательную работу, следующие в двойной тяге, подталкивании, одиночном следовании, а также локомотивы, ожидающие работы, относятся к тому виду движения, к которому относится выполняемая ими работа. Локомотивы распределяются по отдельным железным дорогам, где они числятся на балансе и составляют инвентарный парк дорог.

Локомотивы, приписанные к депо, числятся на его балансе и составляют его инвентарный парк. Следует стремиться, чтобы в депо эксплуатировались локомотивы одной-двух серий, так как многосерийность осложняет организацию их эксплуатации и ремонта. Локомотив зачисляется в инвентарный парк дороги и депо с момента подписания акта приемки начальником депо или его заместителем по ремонту, мастером цеха ремонта и приемщиком локомотивов. В зависимости от состояния и места работы локомотивный парк учитывается по определенным группам.

Инвентарный парк локомотивов подразделяют на парки в распоряжении дороги (депо) и вне распоряжении дороги (депо). Парк локомотивов в распоряжении дороги (депо) подразделяется на эксплуатируемый и неэксплуатируемый. Такое распределение локомотивов по паркам учитывается при расчетах показателей их использования. В инвентарный парк депо (дороги) входят все локомотивы, приписанные к депо (дороге), за исключением локомотивов, временно прикомандированных из других депо (дорог). На каждый локомотив инвентарного парка составляется технический паспорт, хранимый в депо приписки, в котором отражаются данные технического состояния локомотива, а также фиксируются производимые ремонты и модернизация.

31. Показатели использования электроподвижного состава

Для оценки качества эксплуатационной деятельности подразделений локомотивного хозяйства принята система показателей. Эти показатели характеризуют качество труда работников локомотивных депо и эффективность эксплуатации локомотивов. Показатели делятся на количественные и качественные. К количественным показателям использования локомотивов относят:

· годовой пробег (пробег во главе поезда, линейный пробег, вспомогательный линейный пробег, условный пробег специально маневровых локомотивов, условный пробег за исключением специально маневровых локомотивов)

К качественным показателям использования локомотивов относятся:

· оборот локомотива по участку

· бюджет времени локомотива

· суточная производительность (т-км брутто/локомотивы)

· среднесуточный пробег локомотивов

· средняя масса поезда брутто

Также к качественным показателям относятся: коэффициент потребности в локомотивах; участковая, ходовая и техническая скорости; время полезной работы в чистом движении.

32. Способы обслуживания поездов локомотивами

Существуют три способа организации работы локомотивов с

поездами: плечевой, кольцевой и петлевой, применение которых зависит от размещения основного депо, станции формирования поездов и размеров транзитности поездопотока.

Плечевой способ применяется, когда основное депо расположено на граничной станции участка обращения. Заключается он в том, что локомотив, вышедший из основного депо, обслуживает поезд до пункта оборота, где после отцепки от состава проходит предусмотренное техническое обслуживание, после чего прицепляется к ближайшему по времени отправления составу обратного направления и следует с ним до станции основного депо. На этой станции локомотив отцепляют от состава и в большинстве случаев направляют в депо для очередного технического обслуживания: экипировки, производства ТО-2, смены бригад; затем цикл работы (оборот) повторяется.

Кольцевой способ (рис. 8.2) обслуживания поездов может применяться, если основное депо расположено на участке обращения между двумя граничными станциями с оборотными депо. Локомотив, выйдя из основного депо, следует с поездом до станции с пунктом оборота, где отцепляется от состава, проходит очередное техническое обслуживание, если требуется ТО-2, и экипировку, затем со встречным поездом возвращается на станцию с основным депо. Здесь без отцепки от состава, если он транзитный, может производиться экипировка локомотива, смена бригад и после технической и коммерческой обработки состава локомотив следует на другой участок к станции со вторым оборотным депо. Таким порядком локомотив работает до очередного технического обслуживания (ТО-3), которое производится в основном депо. При кольцевом способе обслуживания поездов снижается загрузка горловин приемо-отправочных парков станций с основным депо, увеличивается их пропускная способность, ускоряется оборот вагонов и локомотивов, так как время нахождения локомотива на станции основного депо сокращается примерно в 2-3 раза, и на 5-12% уменьшается эксплуатируемый парк локомотивов.

Петлевой способ работы локомотивов применяется так же, как кольцевой, в случае размещения станции с основным депо на участке обращения между граничными станциями с оборотными депо. Один раз за полный оборот на примыкающих участках локомотив отцепляется от поезда и заходит в основное депо для экипировки и технического обслуживания (ТО-2 и при необходимости ТО-3). Петлевой способ обслуживания поездов локомотивами менее эффективный, чем кольцевой, и может быть вызван нерациональным расположением станционных парков отправления, отсутствием там экипировочных устройств, потребностью выполнения ТО-2 в основном депо.

33. Способы обслуживания локомотивов локомотивными бригадами

Известно несколько способов обслуживания локомотива бригадами:

· сменный — очередными сменными бригадами, назначаемыми на работу по мере окончания отдыха; прикрепленный — определенным количеством постоянно прикрепленных к локомотиву бригад: 1, 2, 3, 4;

· комбинированный — на части участка постоянно прикрепленными бригадами, а на части — сменными;

· турный — когда локомотив обслуживается несколькими (обычно четырьмя) постоянно закрепленными за ним бригадами, из которых 2-3 (или все) находятся в поездке и поочередно отдыхают в специальном вагоне, прикрепленном к локомотиву, а 1-2 отдыхают дома. Этот способ обслуживания применяется при специальных командировках локомотивов с бригадами.

При сменном обслуживании локомотивов возможны следующие способы организации их работы: по принципу обслуживания видов движения — раздельное, т. е. отдельно бригадами грузовых и пассажирских поездов, и совместное, т. е. грузовых и пассажирских поездов одними и теми же бригадами; по схемам обслуживания участков — плечевая и накладная езда.

Накладная езда дает более широкие возможности для выбора рационального варианта организации работы локомотивных бригад и догрузки бригад отдельных депо за счет перераспределения между депо заданных объемов работы. Прикрепленный способ обслуживания локомотивов применялся как основной при паровой тяге, при этом ограничивалась протяженность

участка работы локомотива без отцепки от поезда. Реконструкция локомотивного хозяйства — замена паровозов тепловозами и электровозами, конструктивные их особенности (широкое, внедрение автоматики в управление и защиту агрегатов), укрепление и развитие ремонтной базы и повышение квалификации работников локомотивного хозяйства дала возможность перейти к наиболее прогрессивному обслуживанию локомотивов сменными локомотивными бригадами.

Применение сменного обслуживания позволило организовать работу локомотивов без отцепки от поезда на участках значительной протяженности — до 1000 км и более, своевременно предоставлять бригадам дни отдыха нормальной продолжительности, отдых перед поездками, обеспечивать равномерную их загрузку, точно выполнять месячную норму рабочих часов, ликвидировать простои локомотивов, связанных ранее с предоставлением бригадам отдыха в оборотных и основных депо.

34. Экипировка электроподвижного состава

Комплекс операций по снабжению локомотивов дизельным топливом, смазкой, песком, водой, обтирочными материалами, а также осмотру и очистке деталей называют экипировкой локомотивов, а устройства, обеспечивающие их выполнение – экипировочными устройствами.

На экипировочные операции затрачивается до 15% времени оборота локомотивов, и сокращение этого времени увеличивает полезную работу локомотивов, повышает эффективность их использования. Большинство экипировочных операций приурочивается к моменту проведения очередного технического обслуживания и нахождения локомотивов в основном или оборотном депо. Работу тепловозов и электровозов целесообразно организовать так, чтобы они как можно реже заходили на тяговую территорию основных и оборотных депо для экипировки и больше времени находились в работе, т.е. осуществляли перевозки пассажиров и грузов. Эффективна работа локомотивов по кольцу, когда они обслуживают два смежных тяговых плеча с заходом в основное депо только для технического обслуживания или осмотра. Смена локомотивных бригад производится на станции основного депо за время простоя состава под техническими операциями. При работе тепловозов и электровозов по кольцу без отдыха бригад в оборотных депо, экипировку локомотивов проводят на приемо- отправочных путях станции основного депо за время простоя состава под техническими операциями. В этом случае локомотив в оборотном депо не заходит на тяговую территорию для экипировки, время же затрачивается только на переезд его из парка прибытия в парк отправления, а также на осмотр и ожидание поезда.

Если же на отдельных тяговых плечах не представляется возможным организовать экипировку на приемо-отправочных путях, то она может производиться на станциях оборотных депо при переезде локомотива из парка в парк без захода на тяговую территорию. В тех случаях, когда локомотив работает на длинных тяговых плечах с простоем по отдыху бригад в одном из оборотных депо, экипировка выполняется в этом депо во время отдыха локомотивных бригад.

Локомотивы, выходящие из технического обслуживания или ремонта, экипируются на тяговой территории основного депо. Размещение пунктов экипировки локомотивов производится с учетом максимального возможного пробега между наборами топлива и песка. Норма расхода песка и топлива зависит от климатических условий, оцениваемых температурой наружного воздуха, трудности пути, оцениваемой типом профиля, массы состава и серии локомотива.

Следовательно, эти факторы определяют размещение пунктов экипировки на линии железной дороги. Локомотивы могут экипироваться как на открытых позициях, так в закрытых экипировочных депо (на дорогах с суровыми климатическими условиями, при расчетных наружных температурах воздуха ниже — 25° С). В состав устройств для экипировки электровозов входят стойла, склады для хранения и устройства для выдачи смазочных масел и песка, а также производственно-бытовые помещения. Электровоз устанавливается для экипировки на смотровые канавы. Они сооружаются глубиной 1,2 и шириной 1,4 м. Длина канавы определяется длиной экипируемого электровоза с прибавлением на входы в канаву 1,5 м с каждого конца. Так как в экипировочном депо контактный провод не подвешивается, ввод электровоза в стойла производится постоянным током пониженного напряжения.

Пескораздаточные бункера размещаются на железобетонных или металлических опорах, установленных на междупутье. Бункера располагаются так, чтобы обеспечивалось снабжение электровоза песком с одной постановки его, без передвижки. Сушка песка производится в барабанных сушилках. Запасы песка хранятся в крытых хранилищах и на открытых площадках. Для загрузки песочниц и осмотра пантографов электровоза по бокам каждого экипировочного пути устраиваются смотровые площадки, огражденные перилами и оборудованные лестницами. Моторно-осевые подшипники заправляются смазкой из малораздаточных колонок, установленных возле смотровых канав. Масло к этим колонкам подается сжатым воздухом из расходных баков кладовой по трубопроводу, уложенному в канале.

Запас индустриального, осевого и трансмиссионного масел хранится в металлических или железобетонных резервуарах, оборудованных устройствами для подогрева. Подача масел из резервуаров-хранилищ в расходные баки кладовой производится насосами или сжатым воздухом. Масла из цистерны сливаются на специальном железобетонном пути, имеющим приемные колодцы, паропроводы и устройства для разогрева масел. Для экипировки тепловозов у смотровых канав на расстоянии 3,0 м от оси пути устанавливаются раздаточные колонки для подачи дизельного топлива, масла и охлаждающей воды. Для слива дизельного топлива, масла и жидкого каустика из цистерн устраивается сливная эстакада на расстоянии 3,0 м от оси сливного пути. Для разогрева нефтепродуктов сливная эстакада оборудуется змеевиковыми паровыми подогревателями с поворотными кранами. Дизельное топливо из цистерн сливается через горловины сифонным способом или перекачивается насосами в хранилища. Хранение дизельного топлива обычно осуществляют в металлических сварных вертикальных цилиндрических резервуарах, которые располагаются на специальных площадках. Из резервуаров дизельное топливо подается насосами к раздаточным колонкам.

В производственном корпусе располагаются: отделение для приготовления охлаждающей воды, насосная, кладовые, а иногда и регенерационное отделение, предназначенное для очистки и восстановления нормального качества смазочных масел. Контроль за качеством дизельного топлива, смазочных материалов, а также за приготовлением охлаждающей воды осуществляется деповской лабораторией.