Принцип действия машин постоянного тока

Принцип действия машин постоянного тока.

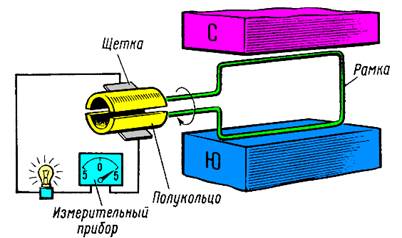

Принцип действия генератора. Простейший генератор можно представить в виде витка, вращающегося в магнитном поле (рис. 1.4, а, б). Концы витка выведены на две пластины коллектора. К коллекторным пластинам прижимаются неподвижные щетки, к которым подключается внешняя цепь.

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Пусть виток приводится во вращение от внешнего приводного двигателя ПД. Проводники активной части витка пересекают магнитное поле и в них по закону электромагнитной индукции наводятся ЭДС e1 и e2, направление которых определяется по правилу правой руки. При вращении витка по направлению движения часовой стрелки в верхнем проводнике, находящемся под северным полюсом, ЭДС направлена от нас, а в нижнем, находящемся под южным полюсом, – к нам. По ходу витка ЭДС складываются, результирующая ЭДС е = е1 – е2.

Принцип действия двигателя. То же устройство работает в режиме электрического двигателя (рис. 1.5), если к щеткам подвести постоянное напряжение. Под действием напряжения U через щетки, пластины коллектора и виток потечет ток i. По закону электромагнитной силы (закон Ампера) взаимодействие тока и магнитного поля В создает силу f, которая направлена перпендикулярно i. Направление силы f определяется правилом левой руки (рис. 1.5): на верхний проводник сила действует вправо, на нижний – влево. Эта пара сил создает вращающий момент Мвр, поворачивающий виток по часовой стрелке. При переходе верхнего проводника в зону южного полюса, а нижнего – в зону северного полюса концы проводников и соединенные с ними коллекторные пластины вступают в контакт со щетками другой полярности.

Направление тока в проводниках витка изменяется на противоположное, а направление сил f, момента Мвр и тока во внешней цепи не изменяется. Виток непрерывно будет вращаться в магнитном поле и может приводить во вращение вал рабочего механизма (РМ).

Таким образом, коллектор в режиме двигателя не только обеспечивает контакт внешней цепи с витком, но и выполняет функцию механического инвертора, т.е. преобразует постоянный ток во внешней цепи в переменный ток в витке.

Рассмотрение принципа действия показывает, что машина постоянного тока может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя, т. е. обладает свойством обратимости.

Противодействующий момент и противо-ЭДС. При работе машины в режиме генератора по замкнутой внешней цепи и витку обмотки якоря протекает ток, направление которого совпадает с направлением ЭДС (рис. 1.4,6), взаимодействие тока с магнитным полем полюсов создает момент М, направленный в рассматриваемом случае против часовой стрелки. Так как приложенный к витку вращающий момент приводного двигателя Мвр направлен по часовой стрелке, то возникающий при работе генератора момент называется противодействующим моментом Мnp. По существу возникновение Мпр — это реакция машины на воздействие внешнего момента Мвр, а физическая природа противодействующего момента та же, что и вращающего момента у двигателя. В установившемся режиме работы генератора между Мвр и Мпр устанавливается равновесие и Мвр=Мпр.

При работе машины в режиме двигателя проводники якоря пересекают магнитное поле и в них наводится ЭДС (рис. 1.5,б). Ее направление определяется по правилу правой руки. В рассматриваемом случае она направлена против тока и, следовательно, навстречу приложенному напряжению сети U и поэтому называется противо-ЭДС Enp. Физическая природа противо-ЭДС та же, что и ЭДС генератора. В установившемся режиме работы двигателя между Enp и U устанавливается равновесие и можно считать, что Enp ≈ U .

Таким образом, при работе машины постоянного тока в любом режиме во вращающихся проводниках наводится ЭДС Е и возникает момент М, но роль их в разных режимах различная.

Устройство машины постоянного тока и область применения

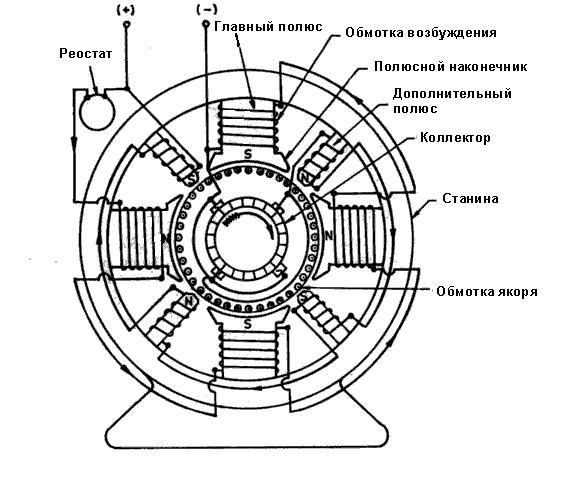

Конструктивно машина постоянного тока состоит из неподвижного статора с полюсами и вращающегося ротора (якоря) с коллектором.

На одном валу с якорем жестко закрепляется коллектор электрически соединенный с его обмоткой. Коллектор — характерная деталь машины постоянного тока. Его медных пластин касаются неподвижные угольно-графитовые щетки, размещенные в щеткодержателях на траверсе и электрически соединенные с внешней цепью. Во избежание искрения щетки тщательно притираются к коллектору.

Статор машины постоянного тока состоит из цилиндрической станины, полюсов с обмоткой возбуждения и подшипниковых щитов. Станина – это литый либо сварной цилиндр изготовленный из стали. Она является магнитопроводом и основой для крепления основных и дополнительных полюсов, подшипников, щеткодержателей, выводных клемм, а также на ней располагается паспорт машины, где указываются номинальные параметры.

Основные полюсы с током в катушках обмотки создают в машине магнитное поле. Обмотка основных полюсов составляет обмотку возбуждения машины. Сердечник полюса для уменьшения потерь на вихревые токи набирается в виде пакета из листовой электротехнической стали толщиной 0,5-2 мм и стягивается шпильками. Полюсы крепятся к станине болтами или шпильками.

Добавочные полюсы устроены аналогично, но их сердечники чаще делаются из литой стали и имеют малую магнитную индукцию. Они устанавливаются симметрично между основными полюсами, содержат обмотку из толстого изолированного провода (включается последовательно с якорем) и предназначаются для устранения искрения щеток .

Якорь машины постоянного тока состоит из стального вала, стального сердечника, обмотки и коллектора.

Сердечник якоря представляет собой цилиндрический барабан, в продольных наружных пазах которого размещается обмотка якоря. Для уменьшения потерь на вихревые токи сердечник набирается из изолированных штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,35 или 0,5 мм.

Коллектор набирается из клинообразных медных пластин, которые изолируются друг от друга миканитом. В прорезь выступа коллекторной пластины впаиваются два конца соседних секций обмотки якоря. Обмотка якоря составляется из отдельных секций, концы которых припаиваются к пластинам коллектора. Секции обмотки укладываются в пазах барабана якоря в два слоя и в определенном порядке, чтобы при вращении якоря их участки всегда находились под разными полюсами статора, т. е. чтобы индуцированные в них э. д. с. действовали согласно и складывались.

Машины постоянного тока применяют в качестве электродвигателей и генераторов. Электродвигатели постоянного тока имеют хорошие регулировочные свойства, значительную перегрузочную способность и позволяют получать как жесткие, так и мягкие механические характеристики. Поэтому их широко используют для привода различных механизмов в черной металлургии (прокатные станы, кантователи, роликовые транспортеры), на транспорте (электровозы, тепловозы, электропоезда, электромобили), в грузоподъемных и землеройных устройствах (краны, шахтные подъемники, экскаваторы), на морских и речных судах, в металлообрабатывающей, бумажной, текстильной, полиграфической промышленности и др. Двигатели небольшой мощности применяют во многих системах автоматики.

2. Принцип действия машины постоянного тока.

Принцип действия машины постоянного тока основан на использовании явления электромагнитной индукции. Если в магнитном поле постоянного магнита перемещать проводник так, чтобы он пересекал магнитный поток, то в проводнике возникнет электродвижущая сила (ЭДС). Электродвижущая сила возникает и в том случае, когда проводник остается неподвижным, а перемещается магнит. Если проводник, в котором индуктируется ЭДС, включить в замкнутую электрическую цепь, то под действием ЭДС по цепи потечет ток, называемый индуктированным током. Индуктированная ЭДС возникает только тогда, когда проводник пересекает магнитное поле. При движении проводника вдоль магнитных силовых линий ЭДС в нем не индуктируется.

Имея общее представление об электромагнитной индукции, рассмотрим принцип действия генератора постоянного тока:

Рисунок 1 – Устройство генератора постоянного тока

Проводник в виде рамки из медной проволоки укреплен на оси и помещен в магнитное поле. Концы рамки присоединены к двум изолированным одна от другой половинам (полукольцам) одного кольца. Контактные пластины (щетки) скользят по этому кольцу. Такое кольцо, состоящее из изолированных полуколец, называют коллектором, а каждое полукольцо — пластиной коллектора. Щетки на коллекторе должны быть расположены таким образом, чтобы они при вращении рамки одновременно переходили с одного полукольца на другое как раз в те моменты, когда ЭДС, индуктируемая в каждой стороне рамки, равна нулю, т. е. когда рамка проходит свое горизонтальное положение.

С помощью коллектора переменная ЭДС, индуктируемая в рамке, выпрямляется, и во внешней цепи создается постоянный по направлению ток.

Существует два режима работы машины постоянного тока:

А) режим генератора

Б) режим двигателя

В режиме генератора машина преобразует механическую энергию в электрическую: к обмотке возбуждения статора подводится постоянный ток возбуждения, а якорь вращается каким-либо первичным двигателем. При этом провода обмотки якоря пересекают магнитные силовые линии полюсов и в них индуцируются э. д. с. С помощью коллектора и щеток, которые являются механическим выпрямителем, эти переменные пульсирующие э. д. с. суммируются в постоянную по значению и направлению э. д. с. машины. Если к щеткам подключить приемник, то в нем установится постоянный ток I.

В режиме двигателя машина преобразует электрическую энергию в механическую: к якорю и к обмотке возбуждения машины одновременно подводится постоянный ток от источника. Взаимодействие магнитного поля полюсов статора с током обмотки якоря создает вращающий электромагнитный момент, который и приводит в движение якорь.

Электрические машины постоянного тока: назначение, конструкция, устройство и принцип действия

Машины постоянного тока (МПТ) – это общий термин, объединяющий генераторы (ГПТ) и двигатели (ДПТ). Как правило, говоря об МПТ, имеют в виду биполярные машины, у которых имеются чередующиеся «северные» и «южные» магнитные полюсы возбуждения и механический или электронный коммутатор тока вращающейся обмотки якоря с одним единственным кольцевым полюсом (в отличие от униполярных машин). Мы также будем придерживаться этого принципа.

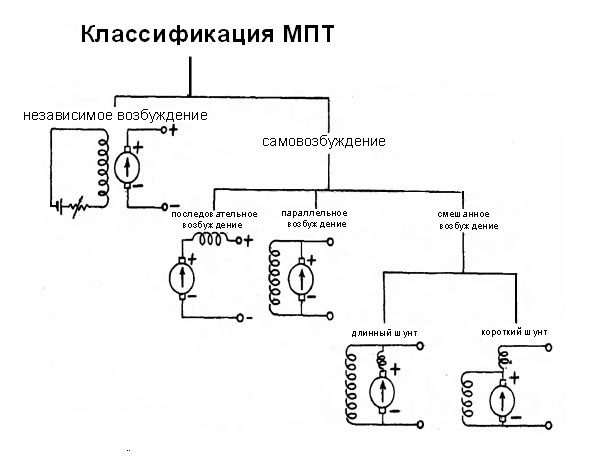

Классификация МПТ

В электромашиностроении и теории электромашин принято разделять МПТ на устройства с явно и с неявно выраженными полюсами возбуждения, с цилиндрической или многогранной станиной, с возбуждением постоянным током или постоянными магнитами, с механическим коммутатором-коллектором на якоре или бесконтактные. Назначение машин постоянного тока разделяет их на общепромышленные и специализированные. Среди последних можно назвать, например, тяговые ДПТ, используемые в рельсовом транспорте. Выделяются также металлургические ДПТ, в особенности двигатели для прокатных станов и т. д.

Как известно, обмотки машин постоянного тока разделяются на обмотки возбуждения (ОВ) и якоря (ОЯ). Первые служат для возбуждения магнитного поля устройства, а вторые — для отбора мощности от питающей электросети в режиме двигателя или для питания электрической нагрузки в режиме генератора. Существуют еще и обмотки дополнительных полюсов, используемые для облегчения процесса коммутации.

Электрические машины постоянного тока независимо от того, являются ли они генераторами или двигателями, могут быть классифицированы на основе схем соединения их обмоток возбуждения и якоря. Они могут составлять единую электрическую цепь или же вообще не иметь электрической связи (независимое возбуждение). Этот принцип классификации делит МПТ на два основных типа. Вы поймете дальнейшую их классификацию из представленной ниже схемы.

Устройство машины постоянного тока

ГПТ может использоваться как ДПТ без каких-либо конструктивных изменений. Конечно, промышленностью выпускаются машины, предназначенные для работы в качестве двигателей, и машины, являющиеся генераторами. Однако отличия между ними состоят в конструкции отдельных частей, и на этапе общего ознакомления могут быть проигнорированы. Следовательно, далее будем рассматривать устройство машины постоянного тока в общем, без привязки к режиму ее работы.

Ниже на рисунке показан поперечный разрез простой МПТ с двумя парами явно выраженных полюсов. Конструкция ее содержит две основные части: статор и якорь. Рассмотрим, из каких деталей они состоят.

Статор содержит станину, а также главные и находящиеся между ними дополнительные полюсы (на рисунке не показаны).

Станина – это внешняя конструктивная оболочка МПТ. Она бывает литой из чугуна (у машин старых конструкций) или сварной из толстого листа стали. Станина механически прочно скрепляет всю сборку МПТ. Кроме того, она служит магнитопроводом для магнитного потока, производимого главными полюсами.

Последние прикреплены к станине с помощью винтов или сварки. Основное их назначение – нести катушки обмотки возбуждения, намотанные на них и соединенные последовательно между собой таким образом, чтобы магнитная полярность полюсов чередовалась, т. е. после «северного» полюса следовал бы «южный» и т. д.

Полюсные наконечники (башмаки), являющиеся расширением главных полюсов, служат двум целям: для предотвращения соскальзывания катушек и для равномерного распределения поля возбуждения на большей части окружности воздушного зазора.

Якорь машины постоянного тока состоит из сердечника с обмоткой, втулки и вала. Сердечник – это стальной каркас цилиндрической формы, сложенный из тонких электрических листов стали, покрытых с обеих сторон электроизоляционным лаком. Это делается для предотвращения появления вихревых токов, стремящихся замкнуться в толще сердечника. В пазах его уложены секции петлевой или волновой обмотки якоря, коллектор машины постоянного тока и щетки. Обмотку якоря нужно присоединить к внешней электросети постоянного тока. Но нельзя непосредственно соединить выводы обмотки с сетевым вводом, потому что она вращается. Поэтому между сетью и обмоткой якоря установлен коммутатор-коллектор, представляющий собой множество изолированных друг от друга пластин из меди, образующих внешнюю цилиндрическую поверхность, разделенную изоляционными дорожками. Неподвижные контактные щетки скользят по ней, когда якорь с коллектором вращаются. Таким образом неподвижные щетки физически соприкасаются с вращающейся обмоткой якоря, а с их помощью уже можно выполнить подключение к внешней сети машины постоянного тока.

Развитие конструкций МПТ

Первые промышленные образцы МПТ появились в 70-х гг. 19 в. Поначалу они имели кольцевой якорь с тороидальной (граммовской) обмоткой. После изобретения барабанного якоря они приобрели законченный вид, примерно соответствующий вышеприведенному рисунку. Однако конструкция машин постоянного тока во второй половине 20 в. претерпела довольно сильные изменения. Прежде всего они коснулись статора. Вместо явно выраженных главных полюсов стали применять неявнополюсную конструкцию. В ней сосредоточенную катушку возбуждения каждого главного полюса заменили несколько меньшие по размерам катушки, расположенные в пазах шихтованного статора, который имеет прямоугольную или многогранную форму, как на рисунке ниже. В тех же пазах статора размещают и компенсационную обмотку, о которой будет сказано далее. В результате конструкция машин постоянного тока стала намного легче.

В связи с развитием управляемого асинхронного электропривода некоторые специалисты высказывают мнение о скором вытеснении асинхронными двигателями ДПТ из традиционных для них областей применения, таких как тяговый электропривод или привод металлургических механизмов. Однако пока еще рано говорить об этом как о свершившемся факте.

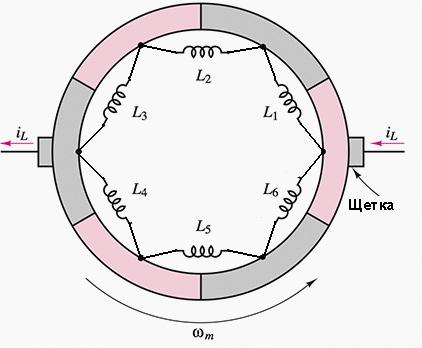

Общий принцип образования обмотки якоря

Любая из обмоток якоря является замкнутой сама на себя непрерывной электрической цепью, состоящей из последовательно соединенных секций (катушек). В простейшем случае секция может представлять просто один виток с двумя пазовыми проводниками или же быть многовитковой. Пазовые стороны секции всегда разнесены на расстояние, чуть меньшее полюсного деления – части окружности якоря, приходящейся на один главный полюс. Поэтому они в каждой из секций всегда находятся под главными полюсами противоположной полярности. В единую замкнутую цепь секции соединяются на пластинах коллектора. Способ же этого соединения и определяет тип обмотки. Рисунок ниже поясняет принцип образования обмотки якоря машины постоянного тока из шести многовитковых секций, соединяемых на пластинах коллектора.

В положении, показанном на рисунке, щетки разделяют обмотку якоря на две параллельные ветви: верхнюю, в которую входят секции L1, L2, L3, и нижнюю, состоящую из секций L4, L5, L6. Число таких ветвей зависит от типа обмотки якоря, но оно всегда четное и не может быть меньше двух.

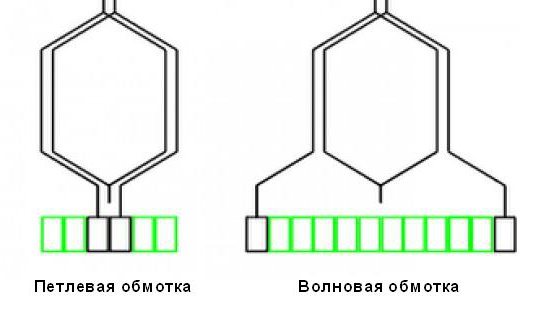

Петлевые и волновые обмотки якоря

Это два основных типа обмоток, каждый из которых имеет несколько разновидностей. Мы рассмотрим их простейшие варианты. Слева на рисунке ниже показана форма секций, из которых состоит простая петлевая обмотка якоря машин постоянного тока. Как можно увидеть, такая же форма секций характерна для волновой обмотки.

В первом варианте один (начальный, стартовый) вывод каждой двухвитковой секции подключен к i-й пластине коллектора, а второй (конечный, завершающий) вывод соединен на соседней (i+1)-й пластине коллектора с начальным выводом следующей секции (см. рисунок выше). Таким образом, выводы каждой секции присоединены к двум рядом расположенным пластинам, а сама секция, состоящая из двух пазовых сторон и двух лобовых частей по форме напоминает петлю (отсюда и название обмотки).

Секция волновой обмотки имеет выводы, присоединенные не к соседним пластинам коллектора, а к разнесенным на определенный шаг, называемый шагом обмотки по коллектору ук. Для простой петлевой обмотки ук=1, а для простой волновой — ук=(К±1)/р, где К – число пластин коллектора, р- число пар главных полюсов. Как видно из рисунка, вследствие такого способа соединения секции приобретают форму, похожую на полуволну синусоиды, что и обусловило название обмотки.

Принцип действия в режиме генератора

Согласно первоначальной трактовке явления электромагнитной индукции в движущемся проводнике, данной еще Фарадеем, когда он пересекает при движении силовые линии магнитного поля, в нем наводится ЭДС. Следуя этому принципу, можно объяснить причину наведения ЭДС в активных проводниках (тех, что уложены в пазы) обмотки якоря МПТ. Действительно, они движутся под главными полюсами, пересекая при этом линии поля. Поскольку последние непрерывны, каждый проводник якоря независимо от того, расположен ли он на его поверхности (так было в первых конструкциях МПТ) или в пазах, пройдя под полюсом, пересечет все исходящие из его наконечника линии поля. Направление действия индуцированной в проводнике ЭДС можно определить, применяя правило правой руки, которое иллюстрирует рисунок ниже.

Пазовые проводники якоря попарно входят в состав витков катушек его обмотки. Сумма ЭДС витков дает ЭДС катушки. Неподвижные щетки делят всю обмотку якоря на несколько (минимум две) параллельных ветвей. Сумма ЭДС всех катушек, входящих в параллельную ветвь, дает ЭДС всей обмотки якоря МПТ. Таким образом, принцип действия машин постоянного тока при работе генератором можно сформулировать так: якорь возбужденной машины вращается приводным двигателем, в его обмотке наводится ЭДС, которая вызывает протекание постоянного тока якоря в замкнутой электроцепи, включающей обмотку, коллектор, щетки и внешнюю сеть с нагрузкой.

При наличии тока якоря на него начинает действовать тормозящий электромагнитный момент. Он создает нагрузку для приводного двигателя. Чем больше электрическая мощность нагрузки генератора, тем сильнее тормозится его якорь и тем выше нагрузка приводного двигателя. При этом согласно закона сохранения энергии в последнем расходуется столько топлива на приведение якоря генератора во вращение, чтобы высвобожденная при его сгорании химическая энергия за вычетом энергетических потерь в двигателе и генераторе равнялась бы энергии, отбираемой электрической нагрузкой от машины постоянного тока.

Устройство и принцип действия в режиме двигателя

В этом режиме ток якоря подается в его обмотку от питающей электросети при пуске. На пазовые проводники якоря с током, находящиеся под главными полюсами, действуют силы Ампера. Направление их определяется по правилу левой руки, которое иллюстрирует рисунок ниже. Их сумма создает вращающий электромагнитный момент якоря (в отличие от тормозящего в режиме генератора), и он приходит во вращение.

Но во вращающихся пазовых проводниках, как и в генераторном режиме, наводятся ЭДС, которые дают суммарную ЭДС обмотки якоря. Она действует встречно напряжению питающей сети, частично уравновешивая его. Так выглядит принцип действия машин постоянного тока при работе двигателя. При этом согласно закона сохранения энергии от питающей электросети двигателем отбирается столько электроэнергии, сколько требуется механической энергии для приведения в движение присоединенного механизма с учетом энергетических потерь (электрических и механических). Иначе говоря, чем сильнее нагружен двигатель механически, т. е. чем больше вес и момент инерции приводимых им в движение механизмов или чем больше момент сопротивления среды, препятствующий их движению, тем большее количество электроэнергии потребляется двигателем от сети.

О физическом механизме наведения ЭДС в проводниках обмотки якоря МПТ

Следует отметить, что физикам-теоретикам не нравится вышеприведенный (и популярный в технической литературе) физический механизм наведения ЭДС, т. к. силовые линии магнитного поля – это всего лишь умозрительный образ, придуманный Фарадеем для его описания. Никаких подтверждений действительного существования их как реальных физических объектов не существует.

Альтернативным механизмом наведения ЭДС в движущемся пазовом проводнике обмотки якоря МПТ является воздействие на электроны внутри него силы Лоренца, пропорциональной магнитной индукции в месте расположения проводника. Однако и здесь имеется противоречие, заключающееся в том, что внутри пазов якоря магнитная индукция исчезающе мала, а на величине ЭДС проводников это не сказывается. Поэтому вместо индукции в пазе в формулу подставляют индукцию в воздушном зазоре, что, конечно же, неправильно, но дает результат, близкий к наблюдаемому на практике.

Выходом из данной коллизии является переход к описанию магнитного поля не посредством вектора магнитной индукции, а при помощи векторного магнитного потенциала. Активным сторонником такого подхода был выдающийся русский электротехник К. М. Поливанов. Более подробно с этой проблемой можно познакомиться в работах автора.

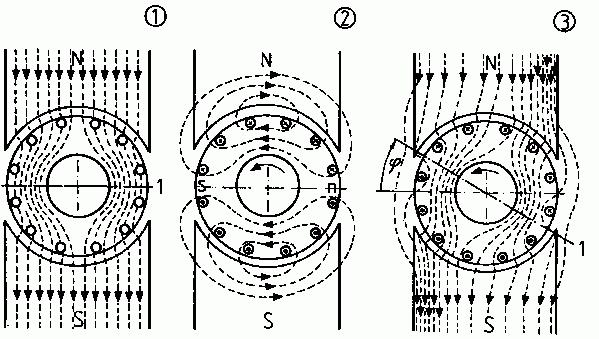

Магнитное поле МПТ при нагрузке

В нагруженной МПТ имеется два вида магнитных потоков: поток ОВ и поток ОЯ, создаваемые токами этих обмоток. Силовые линии первого из них направлены вдоль осей пары полюсов, через которые он замыкается, как это показано на фигуре 1 на рисунке ниже. Такой поток возбуждения называется продольным. Если полюсов в МПТ больше двух, то в воздушном зазоре под наконечником каждого из них это поле также является продольным.

Силовые линии потока ОЯ замыкаются поперек оси полюсов, поэтому применительно к МПТ говорят о поперечном поле якоря, которое показано на фигуре 2 на том же рисунке.

Поток якоря суммируется с потоком возбуждения, образуя результирующий поток. В этом проявляется реакция якоря машины постоянного тока, заключающаяся в воздействии поперечного поля на продольное поле возбуждения, силовые линии которого при этом искажаются, сгущаясь возле одного края полюса и разреживаясь возле другого. В ГПТ сгущение силовых линий поля, т. е. его усиление относительно поля возбуждения, происходит под набегающим на якорь краем полюса, а в ДПТ — под сбегающим, как показано на фигуре 3.

Побочные следствия реакции якоря

Вследствие явления магнитного насыщения стали результирующее поле под краем полюса, где оно усиливается, не может увеличиться в той же степени, в которой ослабляется под противоположным краем. Поэтому результатом данного эффекта является общее снижение магнитного поля нагруженной машины. В случае генератора ослабление поля уменьшает генерируемое напряжение.

Реакция якоря машины постоянного тока искажает пространственную картину силовых линий поля, следовательно, изменяется положение магнитной нейтрали (МН) — в двухполюсной МПТ она перпендикулярна силовым линиям потока возбуждения и совпадает с геометрической нейтралью ГН. Щетки должны быть размещены на МН, в противном случае это приведет к искрению под ними. Таким образом, в связи с реакцией якоря трудно определить точное положение МН. Впрочем, для этого существуют апробированные на практике способы.

Вторым негативным следствием данного эффекта, которое существенно ухудшает эксплуатационные характеристики машины постоянного тока, является повышение максимального напряжения между рядом расположенными пластинами. Посмотрите еще раз на схему простой петлевой обмотки. Если стороны некоторой ее секции находятся одновременно под краями двух соседних разноименных главных полюсов с увеличенным из-за реакции якоря полем, то индуктируемое в этой секции напряжение, а следовательно, и напряжение между парой соседних пластин коллектора может существенно превысить его величину, когда реакция якоря отсутствует, т. е. при холостом ходе. Причем такое превышение наступает обычно сразу на нескольких участках коллектора, расположенных в зонах увеличенного поля. В результате может возникнуть такое явление, как круговой огонь на коллекторе, которое может его полностью разрушить. Поэтому без специальных конструктивных способов подавления реакции якоря работа машины постоянного тока, имеющей среднюю и большую мощность, практически невозможна.

Способы борьбы с реакцией якоря

Наиболее простым и первым из появившихся способов стало увеличение воздушного зазора от середины к краям наконечников полюсов, т. е. выполнение расходящегося зазора. При этом увеличивалось магнитное сопротивление потоку реакции якоря, и воздействие его на поле возбуждения уменьшалось. Но сопротивление росло и для потока возбуждения, что вынуждало увеличивать габариты катушек на главных полюсах.

Для ослабления потока якоря при изготовлении главных полюсов используется электротехническая сталь с магнитной анизотропией ее свойств (магнитной проницаемости) вдоль и поперек оси полюсов. Полюсы из такой стали хорошо проводят продольный поток возбуждения и плохо — поперечный поток якоря. Однако такая сталь очень дорога, а ее свойства сильно зависят от температуры и изменяются с течением времени.

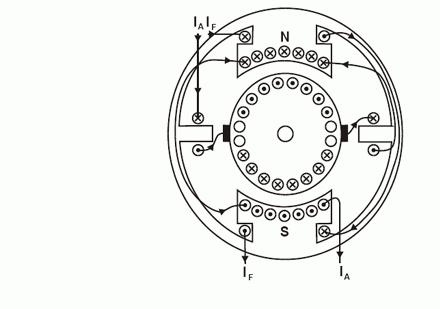

Наконец был найден радикальный способ борьбы с реакцией якоря машины постоянного тока. Устройство и принцип действия ее при этом почти не изменились, но добавилась еще одна обмотка – компенсационная. Она размещается в пазах, выполняемых в наконечниках главных полюсов (или в пазах статора вместе с обмоткой возбуждения при неявнополюсной конструкции), как показано на рисунке ниже, и присоединяется последовательно к обмотке якоря, т. е. по ним проходит одинаковый ток.

Однако направление обтекания им витков компенсационной обмотки выбрано таким образом, что возбуждаемый ею магнитный поток направлен навстречу потоку реакции якоря и компенсирует его.

Все современные электрические машины постоянного тока, имеющие среднюю и большую мощность, оснащаются такой обмоткой.