Легендарный ЗИС-5 и его «родня»

О знаменитой советской «трехтонке» военных лет слышали, конечно, многие. Но не все знают, наверное, что история производства машин этой «семьи» продолжалась свыше трех десятилетий и закончилась лишь в год 20-летия Великой Победы. Ассортимент грузовиков, автобусов, тягачей и специальных автомобилей, построенных с использованием агрегатов, узлов, кабин и деталей оперения от ЗИС-5, достигает четырех десятков разновидностей. Но поскольку в кадрах кино- и фотохроники, художественных фильмах тех лет и современных «новоделах» остались в основном обычные грузовики с бортовой платформой, сегодня мы вспомним только о них.

Предшественниками ЗИС-5 были машины АМО-2 и АМО-3, грузоподъемностью 2,5 т, выпущенные в 1930–1933 годах, общим количеством около 35 тыс. штук. Они имели заокеанское происхождение и не слишком хорошо подходили для отечественных условий эксплуатации. В частности, имели непривычные у нас гидроприводы тормозов, и слабоватые (для полного веса 5,3 т), 60-сильные моторы. Поэтому в конце 1932 года конструкторским коллективом под руководством Евгения Ивановича Важинского был разработан АМО-5 (с 1933 года – ЗИС-5), трехтонный грузовик с 73-сильным двигателем, усиленными рессорами и механическим рычажно-тросовым приводом тормозов. Несмотря на то что мощность была увеличена, силовой агрегат оставался «всеядным» – летом мог работать даже на керосине. Двигатель ЗИС-5 – 6-цилиндровый нижнеклапанный рядный, с диаметром цилиндра 101,6 и ходом поршня 114,3 мм, с рабочим объемом 5,55 л, послужил впоследствии основой для послевоенных моторов грузовиков ЗИС-150 и ЗИС-151, ЗИЛ-164 и ЗИЛ-157, автобусов ЗИС-155 и ЗИЛ-158.

Другими особенностями этого довоенного силового агрегата были однокамерный карбюратор с «восходящим» потоком смеси, система охлаждения без термостата и жалюзи, а также шестеренчатые приводы генератора и водяного насоса, расположенные по обе стороны блока цилиндров. Тонкостенные стальные сменные вкладыши подшипников коленчатого вала еще не применялись, их заменяла баббитовая заливка постелей под шейки вала. Масляных каналов в блоках цилиндров почти не было, и смазка к коренным подшипникам подавалась системой «внешних» трубок внутри поддона картера.

Большая часть двигателей имела обычное батарейное зажигание, но были моторы ЗИС-5 с зажиганием и от магнето.

Грузовики ЗИС-5 имели 6-вольтовую систему электрооборудования, хотя у автобусов ЗИС-8, строившихся на базовых агрегатах этих машин, напряжение в бортовой сети было уже 12 В.

В трансмиссии применялось двухдисковое сцепление. 4-ступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, и переключать скорости приходилось с «двойным выжимом» сцепления. При первом нажатии на педаль выключалась предыдущая передача, а при втором – включалась очередная требуемая скорость. В промежутках между двойным выжимом сцепления выравнивались скорости вращения валов в КПП, что и позволяло обходиться без синхронизаторов. Но при переходе с высших передач на низшие приходилось еще делать «перегазовку», для дополнительной помощи выравниванию оборотов валов в КПП. Коробка передач ЗИС-5 выполнялась заодно с картером сцепления, несла блок педалей сцепления и тормоза, рычаг стояночного торможения, а также оборудовалась механическим одноцилиндровым компрессором для накачивания шин.

В карданных передачах машин еще не применялись промежуточные опоры валов и известные сегодня открытые крестовины на игольчатых подшипниках качения, их заменяли закрытые шарниры с подшипниками скольжения.

Задний мост автомобиля имел двойную главную передачу, с парой конических и парой цилиндрических шестерен, и полуоси полностью разгруженного типа. Такая схема агрегата сохранялась и на всех последующих грузовиках ЗИС и ЗИЛ, с колесной формулой 4 × 2.

Тормозная система с тросово-рычажным приводом механизмов передних колес и тягами привода задних имела два независимых привода. Рабочий привод от педали действовал на все колеса, а ручной стояночный – только на задние. Интересно, что в каждом заднем тормозном механизме было по четыре колодки. Две из них приводились только от педали рабочего торможения, а другая пара – только от «ручника».

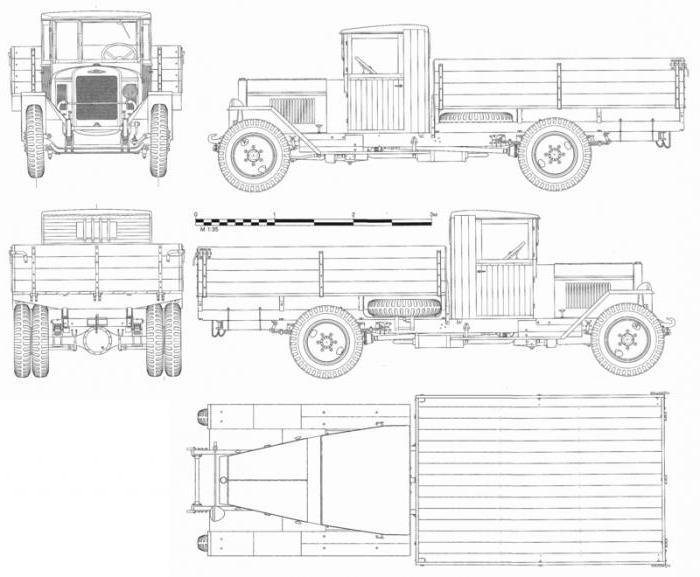

Довоенные грузовики ЗИС имели кабины с металлической обшивкой (каркас был деревянным) и передние штампованные «круглые» крылья ковшового типа. Основная модель была выпущена в количестве 325 051 штук, а прочих бортовых модификаций с колесной формулой 4 × 2 (девять разновидностей, в том числе и газогенераторные варианты) было изготовлено еще около 20 тыс.

По состоянию на июнь 1941 года в Красной Армии было 104 200 грузовиков ЗИС. Немало попало их в Вооруженные силы и с объявлением мобилизации, хотя в народном хозяйстве страны они тоже оставались. Эти машины и получили наибольшее распространение в войсках в первые два самых тяжелых года Великой Отечественной войны. Дошли ли грузовики ЗИС-5 предвоенной сборки фронтовыми дорогами до Победы – неизвестно. Но история сохранила фото одной из таких машин, ориентировочно начала 1945 года – в одном из освобожденных городов Европы.

С началом войны появилась упрощенная модификация ЗИС-5В, которая с 1942 года начала выпускаться в Ульяновске («УльЗИС»), а с 1944 года и в Миассе (Челябинская область, «УралЗИС»). Эти машины получили полностью деревянную кабину, обшитую вертикальными рейками, прямые сварные крылья, только один задний откидной борт. Передних тормозных механизмов уже не устанавливали, а все колодки задних тормозов управлялись параллельно либо от педали, либо от ручного рычага стоянки. Часть машин не имела и правой фары. С 1942 по 1947 год было изготовлено 207 260 «военных» экземпляров.

После Победы головной завод, московский ЗИС, около года выпускал переходную модель ЗИС-50, внешне – фронтовую «трехтонку», но с мотором и коробкой передач ЗИС-120. С теми самыми агрегатами, с которыми с 1947 года был начат выпуск грузовиков ЗИС-150. Ульяновский завод переключился на выпуск «полуторок» ГАЗ-ММ, а ЗИС-5В остался лишь в производственной программе Уральского автозавода.

Следующая разновидность, УралЗИС-5М, сохранила внешний вид машины ЗИС-5В и выпускалась с 1947 по 1955 год. Количество экземпляров неизвестно.

Двигатель получил унифицированные с мотором ЗИС-120 поршни, шатуны и сменные вкладыши коленчатого вала, а его мощность была поднята до 76 л.с. Машина оборудовалась гидроприводом тормозов, унифицированным по деталям с тормозной системой ГАЗ-51, ее грузовая платформа вновь обрела все три откидных борта, а головное освещение – вторую фару.

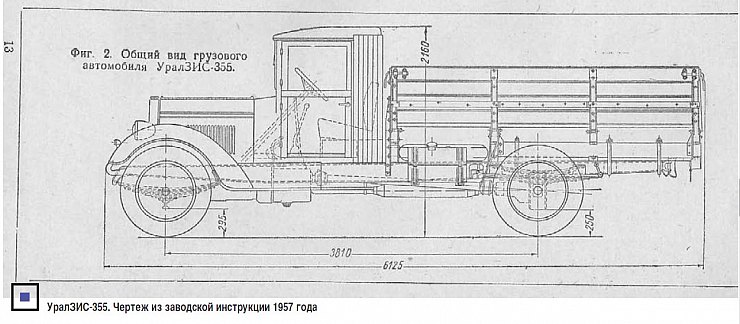

В конце 1955 года был начат выпуск машины УралЗИС-355. Она напоминала первый, довоенный ЗИС-5, имея «круглые» штампованные крылья, но кабина, как и у машин военных лет, по-прежнему была полностью деревянной. Внешне о послевоенной модернизации свидетельствовали также подфарники на передних крыльях (раньше заводами не устанавливались) и «шестиоконные» колесные диски, как у ЗИС-151, тогда как ранее у всех машин колесные диски были с двумя оппозитными отверстиями. А поскольку шины стали шире, чем у довоенных машин, 8,25 дюймов против 7 дюймов, то изменились форма и ширина передних крыльев.

Внутренние же изменения были более существенными. Двигатель получил привычный сегодня карбюратор с «падающим» потоком смеси, что повышало мощность силового агрегата до 85 л.с. Был введен центробежный фильтр очистки масла. На машине теперь имелись 12-вольтовое электрооборудование и унифицированные с другими советскими грузовиками электроаппараты и приборы. По послевоенным прямым «потомкам» ЗИС-5 статистикой выпуска мы, увы, не располагаем.

В 1957–1958 годах с конвейера УралЗИСа сходила модель 355В, имевшая все тот же довоенный облик и двигатель от машины новой модели, 355М, производство которой еще только предстояло освоить. А с 1958 по 1965 год выпускалась последняя и самая существенная модернизация знаменитой «трехтонки» – УралЗИС-355М. В связи с переименованием завода в 1961 году впоследствии она получила обозначение УралАЗ-355М.

Эта машина явилась неким «симбиозом» грузовиков марок ГАЗ и ЗИС и внешне уже ничем не походила на «трехтонку» из военного лихолетья. Она унаследовала кабину и общие формы панелей оперения, рулевое управление и детали карданной передачи с промежуточной опорой от ГАЗ-51. Совершенно новыми были рама, рессоры и передний бампер собственных разработок УралЗИСа. Но от довоенного ЗИС-5 ей достался мотор с тем же рабочим объемом и размерами цилиндро-поршневой группы. Почти без изменений перешли на «эмку» проверенные на фронтовых дорогах коробка передач с теми же размерами шестерен и задний мост с передаточным числом 6,27 (ранее – 6,41).

Двигатель с обозначением «УралЗИС-353» получил ременный привод водяного насоса и генератора. Система охлаждения получила термостат, жалюзи и герметичную пробку радиатора, а в ее схему был включен отопитель кабины. На УралЗИС-355М начали устанавливаться гидравлические амортизаторы в передней подвеске, новые колесные диски и задние тормозные механизмы.

Трудовая слава (если такое определение применимо к технике) грузовиков УралЗИС-355М явилась достойным продолжением боевой славы машин ЗИС-5.

В 2006–2009 годах журналы «Коммерческий транспорт» и «Автотрак» опубликовали цикл статей, посвященных модели 355М. В обоих случаях один и тот же автор, М. Соколов из г. Барнаула, опубликовал свыше двух десятков воспоминаний шоферов, работавших на «эмках». Сейчас нашим читателям вряд ли интересны фамилии и адреса ветеранов войны и труда, указанные в упомянутых материалах, но отдельные факты, приведенные ими в своих письмах, думаем, стоит повторить и здесь.

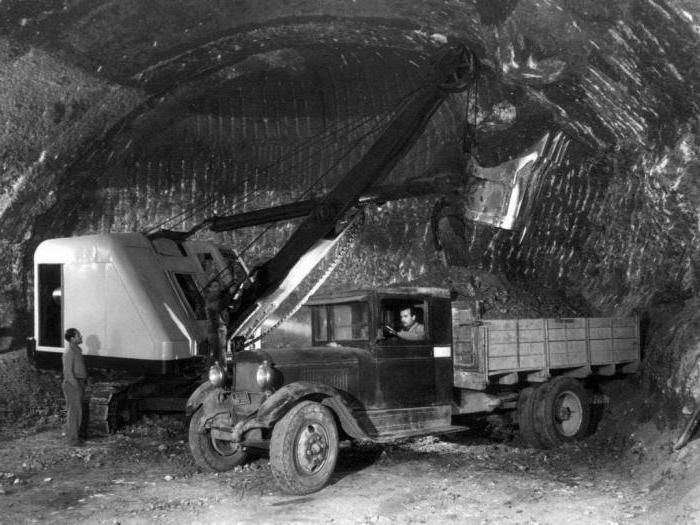

Люди вспоминали, что машины грузоподъемностью 3,5 т приходилось грузить по 5–6 т, «до обратного прогиба рессор», но техника не ломалась.

«Уралочки» без перегрева моторов работали там, где «закипали» ЗИЛ-164.

Преодолевали речные перекаты, когда колеса полностью скрывались под водой, и с ходу брали на дорогах снежные переметы высотой до крыльев. Повторить подобные «подвиги» на ГАЗ-51, по словам шоферов, было бы бессмысленной затеей. Заметим, что речь шла в основном об эксплуатации машин в восточных районах Союза ССР, куда и попало большинство грузовиков «УралЗИС».

Алтайский водитель груженым «Уральцем» по весенней распутице свыше 10 км тянул тросом постоянно буксовавший ЗИЛ-130, оказавшийся неспособным к самостоятельному движению в таких условиях.

У кемеровского шофера во время ледовой переправы УралЗИС-355М провалился в полынью и затонул на глубине около 3 м. Через сутки усилиями двух гусеничных тракторов, ломая прибрежный лед, машина была вытянута на сушу и не имела при этом сколько-нибудь серьезных повреждений. А еще через двое суток, после просушки, «продувки» и замены масел и смазок она вышла в рейс и продолжала нормально работать.

В отдельных сибирских автохозяйствах машины 355М переоборудовались в лесовозные тягачи и с единственной ведущей осью, наряду со специальными полноприводными тягачами МАЗ-501, вывозили бревна с лесных делянок. Кстати, почти все факты, приведенные ветеранами, иллюстрированы соответствующими фотографиями, что исключает вероятность «рыбацких баек».

Отмечая высокие тяговые качества и проходимость «эмок», справедливости ради добавим, что большинство этих машин уже на заводе комплектовалась шинами «Вездеход» с протектором типа «елочка». Обычные грузовики ЗИЛ и ГАЗ таких шин почти не имели, за исключением отдельных партий ГАЗ-53, появившихся позже. И все же в отсутствие переднего ведущего моста немалую роль играют и тяговые характеристики мотора в сочетании с передаточными числами в трансмиссии. Ведь у фронтовых ЗИС-5, прошедших вместе с войсками пол-Европы по всем дорогам и без них, вездеходных шин не было.

Показали грузовики УралЗИС-355М и примеры долговечности. Обратимся снова к фактам, приведенным М. Соколовым со слов ветеранов.

Водители, начинавшие работать еще на ЗИС?5, подчас не хотели пересаживаться с «эмок» на более современные ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, и средний срок работы человека на одной и той же машине по 16–18 лет никого не удивлял.

В Кемеровском АТП в 1987 году еще было более сотни «эмок», регулярно выходивших на линии, а ведь их возраст «набежал» уже под четверть века и более.

Но рекорд принадлежит, видимо, шоферу из Узбекистана, который всю свою трудовую жизнь, 38 (тридцать восемь!) лет, проработал на одном-единственном «УралЗИСе», сохранив его в оригинальной заводской комплектации!

А какова была долговечность самих ЗИС-5 и их ранних модернизаций?

Автор этих строк, например, летом 1978 года не раз видел такие машины в пристанционных поселках вдоль Транссибирской магистрали. А в трамвайно-троллейбусном управлении г. Владивостока в тот год еще работала техничка контактной сети – ЗИС-5М с прямыми крыльями военного образца, выпуска до 1956 года.

В Первопрестольной же и в 1980-х годах еще были известны два «ЗИСа».

На кондитерской фабрике им. П.А. Бабаева УралЗИС-355 служил для внутренних перевозок по территории, и только смерть работавшего на ней ветерана-фронтовика поставила машину на прикол. А в 16-м таксомоторном парке столицы тогда же еще работала поливомоечная «бочка» ЗИС-5. Московским любителям истории советской автомобильной техники эти факты известны.

Автомобиль ЗИС-5: технические характеристики, описание и устройство

Сегодня грузовики применяются в логистике. С их помощью доставляют различные товары или же предоставляют различные услуги доставки. Современные автомобили с высокой грузоподъемностью оснащаются буквально по последнему слову техники – это позволяет обеспечить комфорт, а также безопасность водителя. Однако во время Великой Отечественной войны на грузовых автомобилях совершались подвиги. Они участвовали в подвозе оружия, боекомплекта, продовольствия и воды. Чего стоила только доставка питания в Блокадный Ленинград. Одни из таких – легендарный грузовик ЗИС-5. О нем и пойдет речь.

Этот автомобиль с грузоподъемностью в 3 тонны был вторым по массовости производства.

Ребенок перестройки

В самом начале был «Отокар» — это американская, не слишком известная и не особо популярная модель, которая собиралась АМО. Он был очень простым по конструкции, а стоимость его была невысокой, что было очень актуально.

А в 1931 г. Автомобильное Московское Общество удачно пережило модернизацию, а затем на мощностях общества приступили к сборочным работам нового АМО-2. Строилась машина на базе американских узлов и деталей. Затем было еще много модификаций. Можно выделить АМО-3. Этот грузовик имел грузоподъемность в 2,5 тонны – и вот в 33 году он вновь подвергся доработкам. Тем временем переименовали и завод, новое название – Завод имени Сталина. ЗИС-5 построен на базе АМО-3, но только уже на отечественной компонентой базе.

В первой партии было всего 10 экземпляров. Конвейерною сборку наладили в конце 33 года без производства опытного автомобиля. Конструкция была очень проста, поэтому при сборке не было сбоев. В серию машину удалось запустить в самый короткий срок.

Свое народное название, а звали его не иначе как «трехтонка», грузовик ЗИС-5 получил, благодаря своей грузоподъемности. Красноармейцы звали машину уважительно – «Захар Иванович».

Что касается конструкции, то она ничем не отличается от других моделей военных лет. Это классика автомобилестроения. В разработке участвовали ведущие инженеры, а работы проводились фактически полностью «с нуля». Основным акцентом, который стоял перед инженерами, была повышенная ремонтопригодность и максимальная простота. Однако при этом нужно было улучшить характеристики проходимости и грузоподъемности.

ЗИС-5: устройство

Конструкция была простая, если не примитивная. Машина состояла из 4500 деталей.

Но при всей простоте ЗИС-5 (автомобиль) был достаточно современен по тем временам. В комплекте был электростартер, бензонасос диафрагменного типа, топливный бак под сидением водителя. Замену масла производили через 1200 км, а не через 600, как на других моделях. Пробег без необходимости капитального ремонта составлял 70 000 км.

Постоянные улучшения

В ходе улучшений инженеры разработали и воплотили в железе новый двигатель ЗИС-5. АМО З, да и «американец» был укомплектован шестицилиндровым «Геркулесом». Он выдавал 60 лошадей на 2000 об/мин. Для «Захара Ивановича» этой мощности было маловато.

Поэтому было решено увеличить размер цилиндров. Результат получился удачным – мощность выросла до 76 л. с. Так, «трехтонка» стала одним из самых мощных грузовиков на тот период времени.

Силовой агрегат показал себя очень надежным. Он одинаково работал на любом горючем. Он мог эффективно работать даже на керосине. Когда было жарко, он испарялся не хуже, чем бензин.

В зимнее время агрегат заводили, заливая в цилиндры немного бензина. Для этого приходилось выкручивать свечи зажигания. Затем свечи возвращали назад, и только после этих манипуляций поворачивали ручку зажигания. Стоит ли говорить, что агрегат заводился практически в пол-оборота.

Трансмиссия

Старая КПП с новым мотором работать категорически отказалась, поэтому пришлось в срочном порядке создавать новую конструкцию. Так, получилось новая КПП на четыре передачи, а не три, как было на прошлой модели.

Первой передачей пользовались лишь на бездорожье, либо при максимальных нагрузках. Кстати, проходимость ЗИС-5 была просто отличной. Низкооборотистый двигатель, удачная трансмиссия, большой клиренс в 260 мм. Автомобиль мог проехать там, где другие просто застревали.

Шестеренки в КПП новой конструкции соединялись с промежуточным валом не традиционно, а с помощью шлицов. Это позволяю улучшить центровку зубчатых колес.

Прошлая модель от «Браун энд Лайп» имела более простую конструкцию. Там шестеренки просто были посажены на квадратный пал.

Ненадежный карданный вал, который оснащался тремя шарнирами и промежуточной опорой, сменили на более простой. Он отличался двумя шарнирами. Их было проще и дешевле изготовить.

Шасси

Многие были уверены, что шасси в этом грузовике достаточно слабое.

Жесткие рессоры не приносили никакой пользы. А такая эластичность получалась из-за специальной технологии термообработки. Поперечины, а также другие детали не соединялись с лонжеронами при помощи традиционной сварки, а приклепывались. Если проводить ремонт при помощи сварочных аппаратов, то это значительно ослабляло его.

Кабина

Во время войны перед инженерами встала задача максимально упростить конструкцию кабины.

Обзор дороги был не такой хороший, как на сегодняшних моделях грузовиков, но выбирать в то время особо не приходилось. Про комфорт также можно не вспоминать. Чтобы поместиться между рулем и креслом водителя, нужно быть очень легко одетым. Звукоизоляции в машине не было никакой – чтобы услышать собеседника, нужно было кричать.

Кабина была оборудована системой вентиляции, а вот печки не было. И если стекла обмерзали, приходилось пользоваться вентиляцией. Однако кабина отлично вентилировалась естественным путем – там было множество щелей.

Тормозная система

Современных гидравлических тормозов в конструкции не было. Их предусмотрели, но в военное время не было нужных объемов тормозной жидкости. Поэтому грузовик можно было затормозить механическими задними тормозами. Кстати, грузовик отлично тормозил двигателем. Стоит водителю лишь ослабить давление на газ, либо совсем снять с него ногу, как машина тут же замедлялась. После войны гидравлику все-таки установили.

Технические характеристики

ЗИС-5, модель 30-х годов при объеме силового агрегата в 5,5 л, мог выдавать мощность в 73 л. с, затем после доработки – 76, а после войны – 85 л. с. Четырехступенчатая КПП позволила отлично регулировать тягу. Вес грузовика составляет 3100 кг, а максимальная скорость, которой удалось достичь, была 60 км/ч. Расход топлива мог колебаться от 30 до 33 л на 100 км пробега.

Благодаря своей конструкции машина могла легко проходить броды до 0,6 м в глубину.

Солдат, труженик, легенда

В 41 году был совершен авианалет на завод им. Сталина. Было приказано полностью вывезти все производство. В 42 году выпуск снова возобновили. Грузовики эти выполняли самые разные функции в тылу и на фронте. Автобусов еще не было, а в кузов этого авто могло поместиться 25 человек. На них возили боекомплект, различное оборудование. Эти машины довезли солдат Красной Армии до Берлина и обратно.

В Москве грузовик производили вплоть до 48 года. Последняя партия была оборудована новым агрегатом – ЗИС-120. Всего в Советском Союзе было создано около миллиона таких экземпляров грузовиков.

Итак, мы выяснили историю создания и технические характеристики грузовика ЗИС.