Сын неба: тест-драйв снегоболотохода Борей

Бог из Чернушки

Родиной героя нашего сегодняшнего рассказа стал городок со смешным названием Чернушка. Постойте, скажет эрудированный читатель, а какое отношение имеет бородатый бог северного ветра, сын бога звездного неба Астрея и богини утренней зари Эос, к городку, расположенному на самом юге Пермского края? И зачем в равнинно-холмистом Приуралье понадобились болотоходы? А все дело в том, что в Чернушке расположилось подразделение холдинга «Спецнефтетранс», занимающееся транспортным обслуживанием нефтяного гиганта – компании «Лукойл». Вот в недрах этой организации и родился Борей. Причины, заставившие эксплуатационников ринуться в пучину конструирования, совершенно понятны. О них мне рассказал главный инженер «Автодормашсервиса», дочернего общества холдинга «Спецнефтетранс», расположенного в г. Чернушка Пермской области, Олег Деткин.

главный инженер «Автодормашсервиса», дочернего общества холдинга «Спецнефтетранс», расположенного в г. Чернушка Пермской области

У нас в парке множество транспортных машин, от обычных Уралов и КАМАЗов до ТРЭКОЛов. Очень много гусеничной техники, от «газушек» ГАЗ -34039 и Бобр до сочлененных ДТ-30 Витязь и BV-206 Лось. Условия, в которых нам приходится осуществлять перевозки, самые различные, вплоть до экстремально тяжелых, когда проходимости полноприводных автомобилей уже не хватает. И вот тут возникают проблемы. ТРЭКОЛ, даже трехосные, имеют недостаточную грузоподъемность, да и надежность их оставляет желать лучшего. Остается гусеничная техника, но, во-первых, против нее активно протестуют экологи, а во-вторых, все гусеничные машины изрядно дороги в эксплуатации. Вот и пришли мы к тому, что самое правильное решение — самим строить для себя необходимую технику.

Выбор оружия

Дальнейший ход мысли конструкторов вполне понятен. Раз гусеницы отпадают, остаются пневматики сверхнизкого давления. Для вездеходов на пневматиках главный показатель — это давление на грунт. Серьезно увеличить грузоподъемность и полную массу машины, сохранив низкое давление, можно либо установив шины значительно большей ширины и диаметра, либо увеличив число осей. По первому пути в свое время пошли создатели Мамонтенка (кстати, по полной массе и грузоподъемности этот разработанный в Арктиктрансе вездеход был вполне сопоставим с Бореем). Но для него пришлось проектировать и заказывать на «Белшине» катки размерности 1 700х750х26, но любой малосерийный спецзаказ — это дорого. А ведь «Спецнефтетранс» уже получает в солидных количествах шины ТРЭКОЛ, 1 300х700х533! Значит, осей должно быть четыре.

Далее встает вопрос об управлении. Можно, конечно, сделать две управляемые передние оси, как на бронетранспортерах или четырехосных самосвалах. Но огромным колесам нужно как-то поворачиваться, а значит, придется либо заузить раму, стиснув пространство между колесами и обеспечив объемистые ниши, либо расставить колеса очень широко. Но есть ведь и другое решение – шарнирно-сочлененный транспортно-поворотный узел (в просторечии — «ломающаяся рама»). У этой схемы, естественно, есть свои недостатки, но в чем-то она даже проще конструктивно.

Скованные одной цепью

Наконец, вопрос с подвеской. Теоретически вездеходы на пневматиках вообще могут обойтись без нее, сами колеса отлично амортизируют и гасят колебания. Но это только кажется, что заснеженная северная тундра или западносибирские болота представляют собой бесконечную плоскую равнину. Там хватает и бугров, и канав, и крутых подъемов со спусками, словом, жесткого рельефа. И вот тут низкое давление колес на грунт из главного союзника превращается во врага, ведь чем меньше давление, тем меньше и сцепление с поверхностью! И чтобы вездеход уверенно цеплялся за субстрат, его нужно оснастить подвеской, причем такой, чтобы диапазон вертикального перемещения колес оказался как можно больше. Какая уж тут конструктивная простота и дешевизна!

И вот тут конструкторы Борея применили не совсем стандартный ход. Во-первых, они использовали балансирную подвеску: колеса попарно соединены общей балансирной рамой, качающейся вокруг оси. Это дает возможность колесам каждой пары смещаться по вертикали и сохранить неизменность нагрузки на грунт независимо от его профиля. Качаются рамы вокруг мостов.

Танк-самоделка побеждает болото: тест-драйв гусеничной амфибии «Туман»

После лютых морозов настала оттепель, и болота Полесья превратились невесть во что: рыхлый лед, под ним – слой воды, ниже – черная жижа, плюс все это традиционно пронизано густым камышом вперемешку с кустами и деревьями. По этой бесконечной полосе заграждения я еду на чудесной машине, сотворенной черниговскими охотниками Павлом и Александром Точеными. Еду, пребывая в приятном состоянии изумления.

Напрямик

То, что я вижу в лобовом стекле, никак не соответствует характеру движения. Как будто это не лобовое стекло вовсе, а некий монитор с записанной картинкой, и в руках моих – не рычаги бортовых фрикционов, а компьютерный джойстик. И как будто это не мы подминаем под себя густую поросль кустарника и какие-то молодые деревья, переваливаемся через бугры и старые пни.

Плавность хода – потрясающая, реакция на возникающие за стеклом-экраном препятствия – минимальная. То есть машина их практически игнорирует, не отмечая ни наклонами кузова, ни нагрузкой на двигатель. Дизель ровно и почти неслышно гудит где-то сзади. И больше никаких звуков, свидетельствующих о том, что множество узлов и механизмов совершают свою нелегкую работу.

Фото: Константин Трофимов

Машина замечательна тем, что отлично держит свой курс, и сбить ее с пути очень трудно. Все, что может помешать ей, она или подминает мощным стальным корпусом, или подравнивает своими широкими гусеницами. Чтобы повернуть, нужно немного потянуть на себя соответствующий рычаг – и ждать, пока другая сторона сама забежит вперед.

Если не считать направления, в остальном «Туман» водится по-обыкновенному. Есть педали «газа», сцепления и тормоза. Правда, посадка за рулем не совсем автомобильная, сидишь скорее как на квадроцикле, расставив ноги в стороны. Между коленей из трансмиссионного тоннеля торчат рычаги управления поворотом. Не то чтобы неудобно, скорее просто непривычно.

Останавливаемся, потому что по сотовому дозвонился засевший на суше фотограф и сказал, что фотосессию он прерывает. Оказалось, что мы полностью растворились на местности – камыши, кустарник и стволы деревьев скрывают болотоход по самую крышу. Я верю ему, ведь из кабины амфибии ощущения те же: за всеми окнами вплотную – только густая стена растительности. Двигателя на холостом не слышно и кажется, будто мы сидим в остекленной избушке посреди болота так давно, что успели со всех сторон обрасти камышом, кустами, травой и, похоже, даже мхом. Что ж, трогаемся дальше.

Поездка наша показушная – это тест-драйв без конкретной цели на маршруте, но мы уверенно, все дальше и дальше удаляемся от земной тверди прямо по болоту. Немножко тревожно, но сидящий рядом один из авторов проекта напоминает, что бояться нечего, машина-то плавающая!

Как она, тяжело проутюжив пересеченную местность с непреоборимой танковой уверенностью, будет еще и плыть, я представить не могу…

Однако в просторной кабине тепло и уютно, сиденья мягкие, обивка симпатичная, рычаги и педали не напрягают усилиями – чувство опасности скоро отступает.

Что ж это за чудо-аппарат в самом деле такой? Как бы ни было хорошо в салоне, не терпится выбраться наружу и поскорее разобраться с конструкцией. Изнутри ведь ничего не поймешь, все выглядит вполне цивильно и из техногенных признаков разве что пара «питательных» бачков каких-то гидроприводов.

Зачем все это?

Люди, хоть немного разбирающиеся в технике, понимают, что такое сконструировать транспортное средство на гусеничном ходу. Понимал это и автор проекта, заядлый охотник Павел Точеный, до того построивший уже не один колесный вездеход. Однако, желание легко попадать в любую точку охотничьих угодий пересилило все сомнения. И он взялся за проект, представляющий собой полный цикл создания машины – от эскизов до изготовления и сборки.

Техзадание было простым – требуется машина охотников и любителей природы. Такая, что сможет ездить везде, где любит бывать владелец. А поскольку он любит бывать в первую очередь в угодьях Полесья, то машина должна уметь ездить по лесам, болотам, а еще – не только ездить, но и плавать. А главное, к чему стремились – обеспечить настолько небольшое давление на грунт, чтобы вездеход не нарушал слой мха на болоте. Тут и соображения экологии, и гарантия проходимости: провалившись через мох, машина может завязнуть в скрытом под ним мокром грунте.

Естественно, ставилась целью также надежность, вылившаяся в конструктивную простоту. Касательно практичности – нужна была теплая закрытая кабина на четыре-пять человек, плюс кузов для перевозки добычи и людей со снаряжением, не пожелавших сидеть в закрытом пространстве.

Так родился эскизный проект: кузов типа пикап, герметичная нижняя часть, гусеничный ход, дизельный двигатель. Имя собственное – «Туман».

Оформить концептуальные идеи помог анализ схожих проектов, воплощенных умельцами-соотечетственниками – их нашли в интернете. Однако, полного аналога не нашлось, все существующие самоделки были меньше и легче. Павел же, исходя из своих потребностей, ориентировался на полную массу до 2 тонн (в реальности вышло больше – 2,5 тонны).

Поскольку аналогов промышленного производства создатели в доступных источниках не наблюдали, самые важные узлы пришлось изготавливать самостоятельно. Собственно, рассказ об этом занимает целую главу.

Конструкция

Как у настоящего танка, кузов сделали несущим. И нижняя, понтонная часть, и надстройка – сварные, причем даже при самом ближайшем изучении впечатляет качество исполнения: стыки, углы, панели по виду мало отличаются от таковых, скажем, у серийных внедорожников. При этом шпаклевку не применяли, единственное исключение – обрамление рамки ветрового стекла. Кстати, в своей предыдущей жизни оно было задним на каком-то старом хэтчбеке.

Крутые самодельные авто для болота (SUV’ы) — ТОП за 2019 год

Под SUV’ами подразумеваются специфические транспортные средства, напоминающие облегченные грузовики, вполне пригодные и для повседневной эксплуатации.

И несмотря на то что подобные авто являются более привычными для Северной Америки, сегодня их можно встретить и на территории постсоветского пространства, причем в виде самодельных тяжелых внедорожников.

В этот перечень попало 5 необычных моделей, среди которых:

- Самодельный грузовик, предназначенный для суровых северных условий, который получил полный привод, АКП и довольно мощный мотор в 140 лошадиных сил. Внутри кузова всегда тепло, так как работают две печки.

Что касается ходовой части, то ее задняя подвеска была позаимствована у Toyota Wish, тогда как передняя вместе со стойками была взята у Уаз Хантера. Стоимость – около миллиона российских рублей.

Бескамерные колеса были взяты с КРАЗ, пружинная подвеска и стойки – с УАЗ-2108, тогда как рама и каркас выполнены из трубы диаметром 60 на 60 и 20 на 20 мм. Для изготовления обшивки авто хозяин использовал оцинкованные листы нержавеющей стали и утеплитель пеноплекс с толщиной в 20 мм. Цена составила 700 тысяч.

Самоделка получила 2-литровый двигатель Nissan, АКП, 31-дюймвый радиус колес, 40-литровый двигатель и LED-оптику. Цена гибрида – 450 тысяч.

Как видим, удовольствие рассекать по болотам и снегам – доступно не каждому. Но дело тут не только в проходимости. Кажется, что каждая такая самоделка – живое существо, созданное ученым-фантастом.

Вали больше, вези дальше: тест-драйв нового УАЗ Профи Полуторка

Полуторка… Слово-то какое знакомое! Обычно так называли ГАЗ-АА/ММ. Так причём тут УАЗ? Формально после окончания производства ГАЗ-ММ в Горьком в 1946 году и до 49-го этот грузовик действительно собирали в Ульяновске. Так что некоторое отношение та самая полуторка к УАЗу всё-таки имеет. Ну а главное, конечно, это грузоподъёмность нового Профи – полторы тонны. Чем не полуторка? Самая настоящая.

Работа над ошибками

Когда в конце 2017 года УАЗ показал свой первый Профи, некоторые сразу же засомневались: какой такой LCV может быть у этого завода, если всю жизнь УАЗ строил внедорожники? И зачем он вообще решил «топтать чужую поляну»? Правда, владельцы «чужой поляны» не слишком обеспокоились выходом этого «убийцы Газели»: путь топчет, не жалко. Много не вытопчет.

Так и получилось, и продажи не были слишком большими, а вот объективные претензии к Профи появились довольно быстро. Основная претензия оказалась довольно существенной: гружёный Профи вёл себя не лучшим образом. Как его ни грузи, а основной вес приходился на заднюю односкатную ось. Зад у грузовика проседал, а сам он «задирал нос»: нагрузка на переднюю ось становилась недостаточной, и он плохо управлялся. Особенно это было заметно при загрузке от тонны и выше.

Многие часто непотребно ругают отечественные заводы: мол, не хотят там прислушиваться к мнению народа. УАЗ стереотипы сломал и прислушался. Результатом работы над ошибками и стал новый Профи, который получил это несколько. спорное официальное имя «Полуторка». Внешнее очевидное отличие одно – задняя двускатная ошиновка (кроме полноприводных версий – для бездорожья односкатная ошиновка в любом случае предпочтительнее). Но на самом деле отличий от предыдущей версии Профи у этой машины намного больше, а неизменными остались по большому счёту только мотор и коробка передач.

Наибольшие усилия были приложены для того, чтобы решить проблему с управляемостью гружёного автомобиля. Для этого пришлось многое переделывать.

В стандартной версии (есть ещё удлинённая, о ней скажу чуть позже) на 30 мм увеличили базу (с 3530 до 3560 мм). Это позволило более равномерно распределить вес по осям, так что теперь с полной загрузкой на переднюю ось приходится 32% веса (1225 кг), на заднюю – 68% (2375 кг). Вместе с увеличенной на 48 мм по сравнению с предыдущим Профи передней колеёй эти изменения должны сделать управление полностью загруженного автомобиля более комфортным.

Обе подвески новой «Полуторки» тоже изменились. Ранее разнесённые амортизаторы и пружины теперь обрели более привычную конфигурацию (с амортизаторами внутри пружин), а сама подвеска обзавелась четырьмя продольными рычагами и более жесткой тягой Панара. В рулевом механизме появилось раздельное крепление рулевых тяг (которые стали прямыми) и демпфер.

Задняя подвеска выглядит похожей на старую, но это только внешнее и весьма обманчивое сходство. Во-первых, тут другие рессоры – с увеличенной стрелой прогиба. Во-вторых, колея по рессорам выросла на 49 мм, а вот колея колёс уменьшилась. Благодаря этому устойчивость должна повыситься, а крены в поворотах снизиться. Так ли это на самом деле – расскажу ниже.

Все тормоза по кругу стали дисковыми (раньше задние были барабанными), ну а сзади появились, как я уже говорил, спарки. Как видите, ходовая часть изменилась существенно.

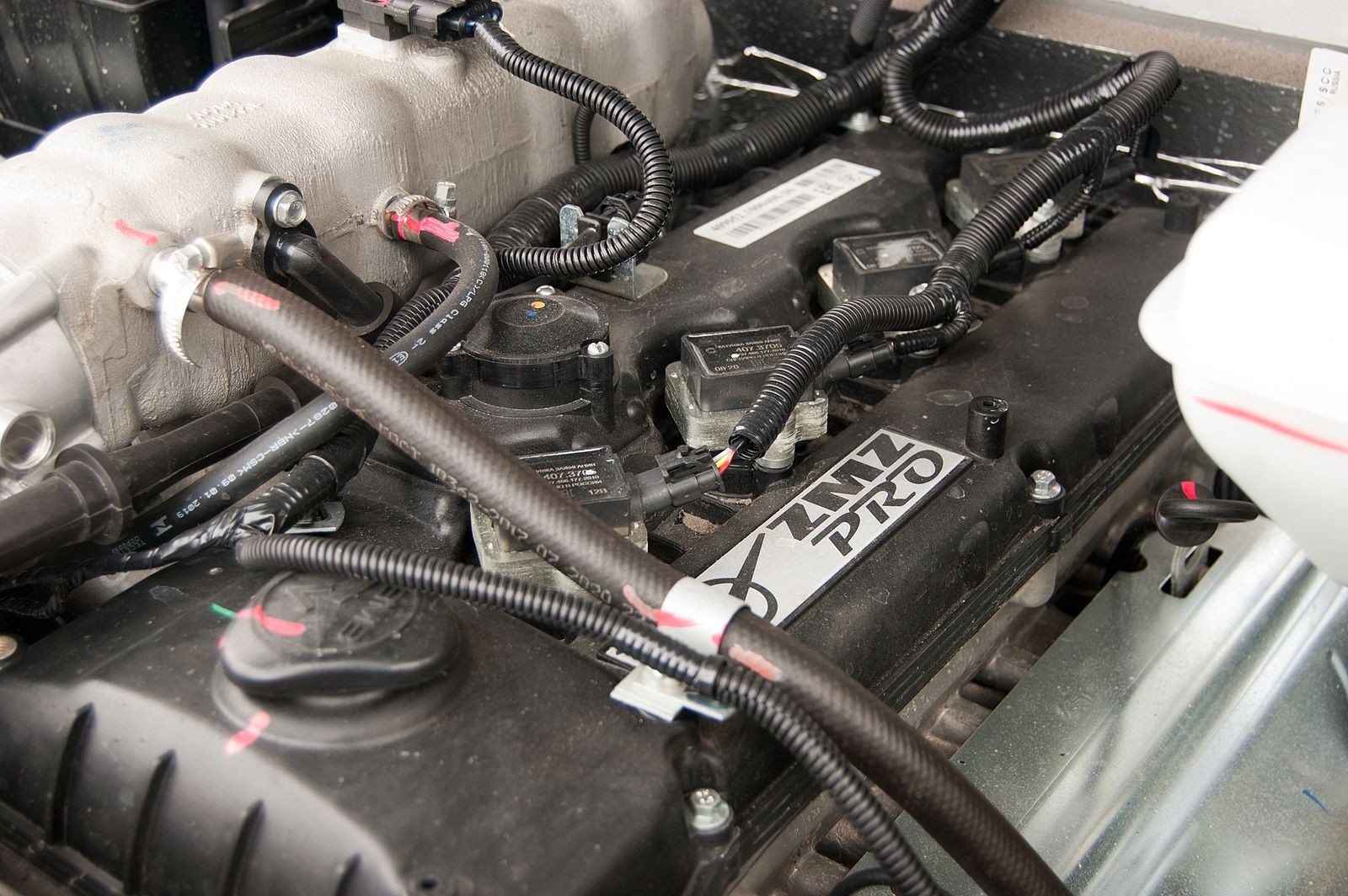

Зато мотор и коробка передач остались прежними. Мотор – уже заслуженный бензиновый ЗМЗ 409 Pro объемом 2,7 литра (149,6 л.с.), коробка – пятиступенчатая механика Dymos родом из Кореи.

На тесте было несколько машин: изотермический фургон и две тентованные платформы: обычная и удлинённая (длина – 7050 мм, колесная база – 4180 мм). И мне очень повезло, что меня посадили за руль именно удлинённого Профи – выглядит интересно, но ещё интереснее узнать, как он ездит.

В этот кузов помещается целых восемь европаллет. Рама удлинена за счёт двух вставок – в центральной части в заднем свесе. Ещё один плюс – это самый большой среди предлагаемых УАЗом баллон для газа (LPG, сжиженный пропан-бутан). Его объём – 150 л против 100 литров у машин с обычной базой. Заводское ГБО – это, конечно, опция, а не базовое оборудование.

Теперь вроде бы можно и за руль, но УАЗ – он на то и УАЗ, чтобы сделать тест грузовика интересным. Если на тесте обычного Профи журналисты в своё время возили по Сибири морковку и свёклу всяким овечкам-барашкам, то в этот раз нас заставили погрузиться в работу ещё глубже. Теперь мы регистрировались на Яндексе и работали в грузовом такси.

Начнём сначала

Странно, но буду честен: я прямо-таки кайфанул от процесса регистрации в приложении Яндекс.Про (Таксометр). Именно с этого многие и начинают. Если не получится пройти этот этап, в грузоперевозках человеку делать нечего (шутка).

Само по себе приложение простое и понятно. У него есть только два недостатка: очень сильно жрёт заряд батареи (видимо, из-за постоянно включенной геолокации и навигатора) и крайне высокая степень подозрительности. Понятно, что Яндекс стремится быть уверенным в своих водителях, но уж больно трудно приложение принимало фотографии моих документов. Водительское удостоверение ещё туда-сюда, а вот фотографию паспорта Яндекс никак не хотел принимать. Мол, он у вас испорчен. Потом всё-таки принял, но на шаге идентификации моей личности сервис никак не мог поверить, что тот прекрасный молодой человек на фотографии в паспорте и эта старая развалина на селфи – это одна и та же личность. Что поделать, в свои почти 38 я мало похож на себя же 20-летнего. Но если меня это беспокоит мало, то всех подряд подозревающий Яндекс.Про этот факт принять никак не мог и требовал от меня доказательств, что я – это я. В тот момент, когда меня это стало подбешивать, а из камеры телефона на меня, кажется, стал смотреть Феликс Дзержинский с наганом, приложение сменило гнев на милость и разрешило мне работать. Наконец-то! Открываем дверь и садимся за руль.

Внутри – всё тот же Профи, только чуть лучше. В качестве опции теперь можно заказать сиденья от Патриота, а рулевая колонка имеет аж две регулировки: по наклону и вылету. Они не слишком большого диапазона, но их вполне достаточно. Надо сказать, что положение руля относительно кресла и педалей тут вообще удачное, так что никаких сложностей нет, а регулировка колонки позволяет сесть и вовсе идеально. Единственное, что мне не понравилось, это возможности регулировки наклона спинки кресла. Во-первых, эту «крутилку» очень сложно найти: она оказывается аккурат между креслом и стойкой кузова, отчего подобраться к ней рукой очень сложно. А покрутить её – ещё сложнее. Во-вторых, мне при росте 179 см пришлось довольно сильно отодвигать сиденье назад, а в этом положении оно практически упирается спинкой в заднюю стенку. В итоге неправильная, но очень удобная посадка «полулёжа» мне оказалась недоступной. Да и любая другая, кроме «табуреточной», тоже. Первые минут десять я страдал, потом привык. И скажу сразу: за весь день работы (а были поездки не только по Москве, но по области) я ни разу не почувствовал от посадки дискомфорта. И это хорошо.

Плохо, что в большой снаружи кабине внутри весьма тесновато. Формально она трёхместная, но, скорее всего, именно тут и становится понятен смысл названия «полуторка» – справа от водителя нормально сядут только полтора человека, а никак не два. Мы же ездили вдвоём: я и опытный водитель Александр, который сидел рядом со мной и выполнял обязанности экспедитора. Вдвоём места хватает, но, например, нам хотелось снять куртки, но деть их было некуда. Небольшой отсек под пассажирским сиденьем был занят инструментом, а свободное место между нами, куда по оптимистичным расчётам УАЗа и очень гипотетически может сесть ещё один пассажир, поместился мой весьма скромных размеров кофр для фотоаппарата. В итоге положить в кабине вещи просто некуда. Зато в карманы дверей помещаются даже литровые бутылки с водой. Странно, да.