Вали больше, вези дальше: тест-драйв нового УАЗ Профи Полуторка

Полуторка… Слово-то какое знакомое! Обычно так называли ГАЗ-АА/ММ. Так причём тут УАЗ? Формально после окончания производства ГАЗ-ММ в Горьком в 1946 году и до 49-го этот грузовик действительно собирали в Ульяновске. Так что некоторое отношение та самая полуторка к УАЗу всё-таки имеет. Ну а главное, конечно, это грузоподъёмность нового Профи – полторы тонны. Чем не полуторка? Самая настоящая.

Работа над ошибками

Когда в конце 2017 года УАЗ показал свой первый Профи, некоторые сразу же засомневались: какой такой LCV может быть у этого завода, если всю жизнь УАЗ строил внедорожники? И зачем он вообще решил «топтать чужую поляну»? Правда, владельцы «чужой поляны» не слишком обеспокоились выходом этого «убийцы Газели»: путь топчет, не жалко. Много не вытопчет.

Так и получилось, и продажи не были слишком большими, а вот объективные претензии к Профи появились довольно быстро. Основная претензия оказалась довольно существенной: гружёный Профи вёл себя не лучшим образом. Как его ни грузи, а основной вес приходился на заднюю односкатную ось. Зад у грузовика проседал, а сам он «задирал нос»: нагрузка на переднюю ось становилась недостаточной, и он плохо управлялся. Особенно это было заметно при загрузке от тонны и выше.

Многие часто непотребно ругают отечественные заводы: мол, не хотят там прислушиваться к мнению народа. УАЗ стереотипы сломал и прислушался. Результатом работы над ошибками и стал новый Профи, который получил это несколько. спорное официальное имя «Полуторка». Внешнее очевидное отличие одно – задняя двускатная ошиновка (кроме полноприводных версий – для бездорожья односкатная ошиновка в любом случае предпочтительнее). Но на самом деле отличий от предыдущей версии Профи у этой машины намного больше, а неизменными остались по большому счёту только мотор и коробка передач.

Наибольшие усилия были приложены для того, чтобы решить проблему с управляемостью гружёного автомобиля. Для этого пришлось многое переделывать.

В стандартной версии (есть ещё удлинённая, о ней скажу чуть позже) на 30 мм увеличили базу (с 3530 до 3560 мм). Это позволило более равномерно распределить вес по осям, так что теперь с полной загрузкой на переднюю ось приходится 32% веса (1225 кг), на заднюю – 68% (2375 кг). Вместе с увеличенной на 48 мм по сравнению с предыдущим Профи передней колеёй эти изменения должны сделать управление полностью загруженного автомобиля более комфортным.

Обе подвески новой «Полуторки» тоже изменились. Ранее разнесённые амортизаторы и пружины теперь обрели более привычную конфигурацию (с амортизаторами внутри пружин), а сама подвеска обзавелась четырьмя продольными рычагами и более жесткой тягой Панара. В рулевом механизме появилось раздельное крепление рулевых тяг (которые стали прямыми) и демпфер.

Задняя подвеска выглядит похожей на старую, но это только внешнее и весьма обманчивое сходство. Во-первых, тут другие рессоры – с увеличенной стрелой прогиба. Во-вторых, колея по рессорам выросла на 49 мм, а вот колея колёс уменьшилась. Благодаря этому устойчивость должна повыситься, а крены в поворотах снизиться. Так ли это на самом деле – расскажу ниже.

Все тормоза по кругу стали дисковыми (раньше задние были барабанными), ну а сзади появились, как я уже говорил, спарки. Как видите, ходовая часть изменилась существенно.

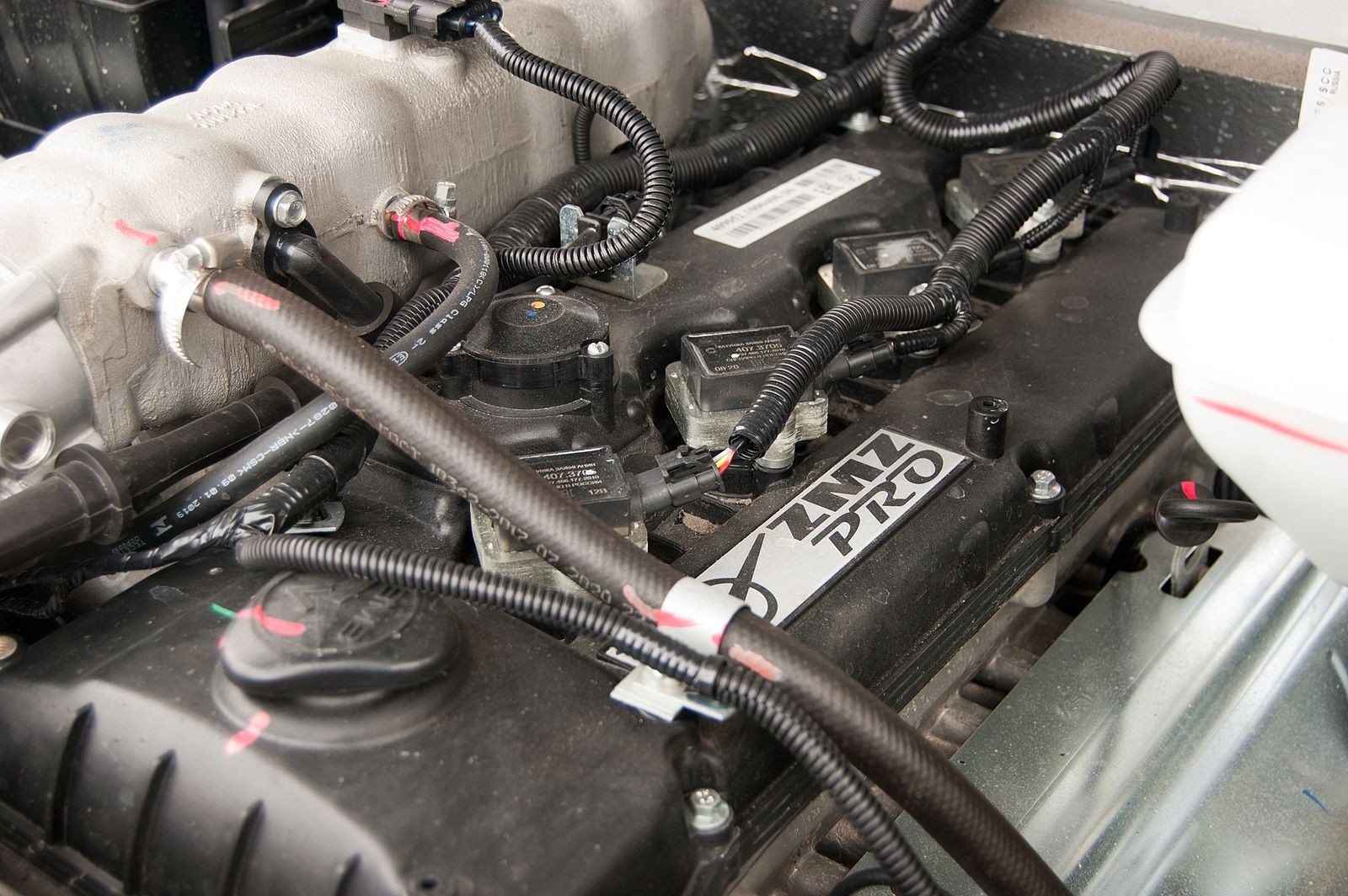

Зато мотор и коробка передач остались прежними. Мотор – уже заслуженный бензиновый ЗМЗ 409 Pro объемом 2,7 литра (149,6 л.с.), коробка – пятиступенчатая механика Dymos родом из Кореи.

На тесте было несколько машин: изотермический фургон и две тентованные платформы: обычная и удлинённая (длина – 7050 мм, колесная база – 4180 мм). И мне очень повезло, что меня посадили за руль именно удлинённого Профи – выглядит интересно, но ещё интереснее узнать, как он ездит.

В этот кузов помещается целых восемь европаллет. Рама удлинена за счёт двух вставок – в центральной части в заднем свесе. Ещё один плюс – это самый большой среди предлагаемых УАЗом баллон для газа (LPG, сжиженный пропан-бутан). Его объём – 150 л против 100 литров у машин с обычной базой. Заводское ГБО – это, конечно, опция, а не базовое оборудование.

Теперь вроде бы можно и за руль, но УАЗ – он на то и УАЗ, чтобы сделать тест грузовика интересным. Если на тесте обычного Профи журналисты в своё время возили по Сибири морковку и свёклу всяким овечкам-барашкам, то в этот раз нас заставили погрузиться в работу ещё глубже. Теперь мы регистрировались на Яндексе и работали в грузовом такси.

Начнём сначала

Странно, но буду честен: я прямо-таки кайфанул от процесса регистрации в приложении Яндекс.Про (Таксометр). Именно с этого многие и начинают. Если не получится пройти этот этап, в грузоперевозках человеку делать нечего (шутка).

Само по себе приложение простое и понятно. У него есть только два недостатка: очень сильно жрёт заряд батареи (видимо, из-за постоянно включенной геолокации и навигатора) и крайне высокая степень подозрительности. Понятно, что Яндекс стремится быть уверенным в своих водителях, но уж больно трудно приложение принимало фотографии моих документов. Водительское удостоверение ещё туда-сюда, а вот фотографию паспорта Яндекс никак не хотел принимать. Мол, он у вас испорчен. Потом всё-таки принял, но на шаге идентификации моей личности сервис никак не мог поверить, что тот прекрасный молодой человек на фотографии в паспорте и эта старая развалина на селфи – это одна и та же личность. Что поделать, в свои почти 38 я мало похож на себя же 20-летнего. Но если меня это беспокоит мало, то всех подряд подозревающий Яндекс.Про этот факт принять никак не мог и требовал от меня доказательств, что я – это я. В тот момент, когда меня это стало подбешивать, а из камеры телефона на меня, кажется, стал смотреть Феликс Дзержинский с наганом, приложение сменило гнев на милость и разрешило мне работать. Наконец-то! Открываем дверь и садимся за руль.

Внутри – всё тот же Профи, только чуть лучше. В качестве опции теперь можно заказать сиденья от Патриота, а рулевая колонка имеет аж две регулировки: по наклону и вылету. Они не слишком большого диапазона, но их вполне достаточно. Надо сказать, что положение руля относительно кресла и педалей тут вообще удачное, так что никаких сложностей нет, а регулировка колонки позволяет сесть и вовсе идеально. Единственное, что мне не понравилось, это возможности регулировки наклона спинки кресла. Во-первых, эту «крутилку» очень сложно найти: она оказывается аккурат между креслом и стойкой кузова, отчего подобраться к ней рукой очень сложно. А покрутить её – ещё сложнее. Во-вторых, мне при росте 179 см пришлось довольно сильно отодвигать сиденье назад, а в этом положении оно практически упирается спинкой в заднюю стенку. В итоге неправильная, но очень удобная посадка «полулёжа» мне оказалась недоступной. Да и любая другая, кроме «табуреточной», тоже. Первые минут десять я страдал, потом привык. И скажу сразу: за весь день работы (а были поездки не только по Москве, но по области) я ни разу не почувствовал от посадки дискомфорта. И это хорошо.

Плохо, что в большой снаружи кабине внутри весьма тесновато. Формально она трёхместная, но, скорее всего, именно тут и становится понятен смысл названия «полуторка» – справа от водителя нормально сядут только полтора человека, а никак не два. Мы же ездили вдвоём: я и опытный водитель Александр, который сидел рядом со мной и выполнял обязанности экспедитора. Вдвоём места хватает, но, например, нам хотелось снять куртки, но деть их было некуда. Небольшой отсек под пассажирским сиденьем был занят инструментом, а свободное место между нами, куда по оптимистичным расчётам УАЗа и очень гипотетически может сесть ещё один пассажир, поместился мой весьма скромных размеров кофр для фотоаппарата. В итоге положить в кабине вещи просто некуда. Зато в карманы дверей помещаются даже литровые бутылки с водой. Странно, да.

Самая быстрая Lada из СССР. Тест-драйв легендарной VFTS

Вопреки всякой логике тольяттинская «классика» не догнивает свой век на просторах жестокой родины, а переживает ренессанс. С каждым годом на дорогах появляется все больше машин с вылеченными и усиленными кузовами, форсированными моторами, доработанным шасси, боевой раскраской и страшно довольными людьми за рулем. Вокруг модели, которая всегда была антонимом скорости и управляемости, формируется настоящий спортивный культ.

Объективных тому причин, на самом деле, хватает. Генетически заложенная дрифтопригодность, знакомая наизусть простая конструкция — и, конечно, копеечные цены как самих машин, так и большинства запчастей. Нынешние энтузиасты «боевой классики» движимы еще и мечтой — то ли своей собственной, то ли по наследству доставшейся от отцов. Мечтой построить такие же крутые «Жигули», как легендарная и недостижимая Lada VFTS.

Это сейчас тюнинг доступен любому желающему, а отработанные и эффективные рецепты ищутся в интернете за пять минут. Но в середине 1980-х чуть ли не пределом доработок для простого автолюбителя становились «розочки» на рычаге трансмиссии, массажные накидки на креслах да свисающие до асфальта полоски «антистатика». Техника? Хорошо, если она была просто исправной.

А теперь вообразите, как на этом фоне выглядела VFTS. Расширенный атлетичный кузов, 160 с лишним сил, снятые с почти стандартного на вид мотора — и менее восьми секунд до сотни! Даже с поправкой на то, что речь шла о боевой раллийной машине, все это казалось фантастикой. Хотя как раз ее в самых быстрых «Жигулях» и не было, а был крайне скрупулезный подход к каждой мельчайшей детали.

В этом — весь характер создателя VFTS, легендарного литовского гонщика Стасиса Брундзы. Помимо безусловной природной скорости, его всегда отличал академичный, расчетливый стиль пилотажа: минимум заносов, максимум эффективности и вдумчивая работа со стенограммой. Итог — десять титулов чемпиона СССР по ралли и несколько наград на международных соревнованиях. А за пределами раллийных дорог Стасис оказался еще и крайне прозорливым человеком с деловой жилкой.

Отдав первые несколько лет карьеры Ижевскому автозаводу и добившись больших успехов на «Ижах» и «Москвичах», Брундза одним из первых понял, что они начинают понемногу устаревать, а будущее принадлежит свежим «Жигулям». А еще — что полагаться на заводских специалистов не стоит: если хочешь сделать хорошо, сделай сам.

Титулованный литовец возвращается на родину, где на базе авторемонтного завода в Вильнюсе создает небольшую мастерскую по подготовке раллийной техники. Современное оборудование, высококлассные специалисты и точнейшая работа над каждой деталью — вот что становится залогом успеха. Во второй половине 1970-х подготовленные Брундзой боевые «копейки» начинают собирать богатый урожай трофеев и превращаются в главную ударную силу советского ралли.

Масштабы растут: к началу 1980-х у Брундзы работает уже 50 человек, а мастерская превращается в серьезное предприятие, которое и получает название VFTS — Вильнюсская фабрика транспортных средств. А когда наступает время переключиться с «копеек» на свежие «пятерки», Стасис решает взять весь накопившийся опыт и пойти ва-банк.

Новые «Жигули» омологируют по международным требованиям знаменитой «Группы Б» — ограничений на доработки там практически нет. Безумные Audi Sport Quattro, Lancia Delta S4, Peugeot 205 T16 и прочие турбо-монстры мощностью под 600 лошадиных сил вышли как раз оттуда, хотя Lada VFTS, конечно, была намного скромнее. Классическая переднемоторная компоновка, задний привод вместо полного — и никаких турбин: двигатель остался атмосферным и сохранил заводской объем в 1600 «кубиков».

Но дорабатывался он с поистине ювелирной точностью, на которую конвейер АвтоВАЗа был неспособен в принципе. Заводские детали тщательно отбирались, полировались, балансировались и снова полировались. Коленчатый и распределительный валы изготавливались заново, использовались кованые шатуны, клапаны делались из титанового сплава, степень сжатия увеличивалась со стандартных 8,8 аж до 11,5 — а питалось все это дело от могучих сдвоенных карбюраторов Weber 45-DCOE. По сути, во всем моторе не оставалось ни одного элемента, которого не коснулась бы рука вильнюсских мастеров. Итог? Больше 160 лошадиных сил при заводских 69!

Разумеется, переделывалась и остальная техника. У VFTS была усиленная подвеска с иной геометрией, сдвоенный передний стабилизатор, доработанный задний мост и спортивная выхлопная система с коллектором схемы 4-2-1 — под выпускной тракт даже приходилось делать еще один тоннель в полу, который шел параллельно трансмиссионному. А поздние машины могли похвастаться более «коротким» рулевым управлением, кулачковой пятиступенчатой коробкой вместо стандартной «четырехступки» и даже алюминиевыми кузовными панелями. Словом, это были самые крутые «Жигули» в истории — и одна из самых удачных спортивных моделей СССР. Дошло до того, что заводская команда «АвтоВАЗа» бросила попытки построить свой вариант раллийной «пятерки» и пересела на детища Брундзы.

Причем VFTS оказалась недостижимой мечтой даже для самих советских спортсменов. На таких машинах ездили избранные гонщики, лучшие из лучших, а остальным их просто не хватало. Дело в том, что раллийные «Жигули» полюбили западные пилоты — немцы, норвежцы, шведы и, в особенности, венгры. Быстрая, простая, послушная машина стоила около 20 тысяч долларов — копейки по меркам гоночной техники. И советское объединение «Автоэкспорт» с удовольствием поставляло VFTS за рубеж, привлекая в страну валюту.

Правда, на Западе с «чудо-жигами» не церемонились. В итоге оригинальных экземпляров практически не осталось. Единственная полностью комплектная машина стоит в личном музее Стасиса Брундзы, а несколько других уцелевших экземпляров можно опознать только по бирке на каркасе безопасности: все остальное измочалено контактным автокроссом, тысячу раз переделано и пребывает в крайне печальном виде.

В отличие от репутации VFTS. Она пережила распад Союза, смутные 1990-е и снова расцвела в XXI веке. В наше время энтузиасты строят огромное количество машин, которые зачастую копируют внешность вильнюсских болидов — «квадратные» расширители кузова, вздернутый спойлер на багажнике, ретро-ливрея… Правда, техника зачастую отличается радикально: например, зачем морочиться с древним восьмиклапанником, если можно установить более современный и легкий в форсировке «шеснарь»? Такие автомобили — уже не реплики VFTS, а скорее оммаж, дань уважения стилю и духу.

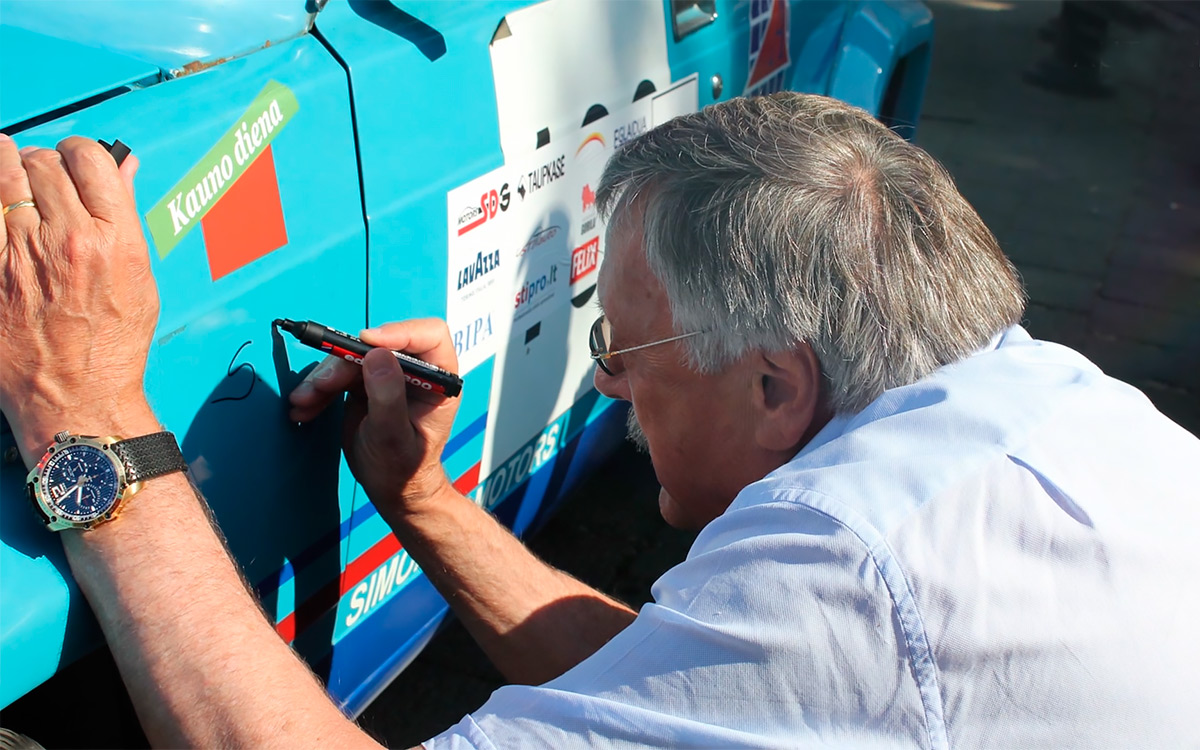

Но экземпляр, который вы видите на фотографиях, построен в максимальном соответствии с оригиналом — по тем самым омологационным документам, которые в 1982 году были поданы в FIA. Конечно, есть несколько небольших вольностей, но они не делают эти «Жигули» менее аутентичными. Не верите? Тогда вот вам один факт: машину лично осмотрел, признал и подписал сам Стасис Брундза.

Более того, синяя «пятерка» 1984 года выпуска совсем не выглядит новоделом. Рыжий орнамент на выхлопе и элементах подвески, выгоревшая и местами потрескавшаяся краска, потертые колесные диски — все это не дефекты, а правильная историческая патина, словно машина действительно сохранилась с тех самых лет. И когда ее мотор оживает, хрипло кашляя на неровных «холостых», меня накрывают особенные эмоции.

На зиму отсюда сняты те самые двойные карбюраторы и установлен одинарный — тоже Weber, но попроще. Замеренная на стенде мощность снизилась со 163 до 135 лошадиных сил, но это не страшно: для льда и снега хватит с лихвой. А вот эластичность в такой конфигурации, как говорят создатели, намного выше — чтобы машину было проще вести в скольжениях.

Но даже так жизнь на низах просто отсутствует. Трогаться приходится с подгазовкой, а если включить повышенную ступень слишком рано, VFTS едва не глохнет — надо выжимать сцепление и снова подбрасывать обороты. Но стоит мотору раскрутиться, как начинается настоящая песня азарта и скорости.

Облегченная — меньше тонны — машина лихо набирает ход под громкий тенор выхлопа, а ближе к предельным 7000 оборотов из-под капота доносится остервенелый рык, сдобренный металлическим звоном. Зимняя конфигурация подвески с мягкими пружинами и амортизаторами прекрасно расправляется с кочками подмосковной раллийной трассы — даже на сложном рельефе «пятерка» сохраняет полный контакт с покрытием, а с трамплинов приземляется породисто: упруго, плавно и без вторичного отскока.