Тест-драйв «IT-трактора» Belarus. Может ли он обходиться без тракториста

На праздновании Купалья в Александрии показали IT-трактор стоимостью 200 тысяч евро. Новую разработку Минского тракторного завода практически сразу купили в России. AUTO.TUT.BY удалось поближе познакомиться практически с такой же моделью. Девять фактов о том, что такое IT-трактор и как эти сани могут ездить сами.

Что значит IT-трактор? Им управляют программисты?

Нет, на самом деле выражение «IT-трактор» придумали журналисты. Конструкторы говорят, что этот термин можно применить едва ли не к любому трактору Belarus, потому что они сейчас и так напичканы электроникой. Исключение составляют лишь самые доступные маломощные модели. Впрочем, в нашем IT-тракторе этой самой электроники еще больше.

Это трактор с автопилотом? Как он работает?

Можно сказать и так, хотя на самом деле это называется «система автоматического параллельного вождения». Она принимает сигналы спутников, обрабатывает их и при подъезде к полю трактора распределяет участок на полосы в зависимости от ширины орудия. Таким образом блок управления просчитывает оптимальную траекторию движения трактора, чтобы не происходило «перекрытия» и «незакрытия» рядов. Другими словами, трактор не вспашет или не засеет два раза одно и то же место.

Что требуется от тракториста за рулем?

Самое важное сделать правильный первый проезд в «ручном» режиме, то есть когда трактором управляет тракторист. Электронная система управления запоминает все, что он делает, а дальше действует самостоятельно: снижает обороты двигателя, понижает передачу, запускает гидравлику для управления навесным оборудованием, приводит в движение органы управления для разворота. Все, дальше механизатор только сидит и наблюдает.

Неужели система полностью автономна?

Нет, это не так. На данном этапе оператор необходим не только для того, чтобы делать первый проезд. Система не учитывает состояния поля, например, подтопленных мест, вымытых дождями ям или оврагов. Также на тракторе нет датчиков, которые могут распознавать неожиданно возникшие препятствия. В этих случаях управление берет на себя тракторист, его действия считаются приоритетными. Как только водитель поворачивает рулевое колесо, система отключается и активируется снова нажатием кнопки.

Если нет никаких датчиков, как трактор распознает начало и конец поля?

Перед началом работ составляются так называемые карты полей. Можно облететь поле на квадрокоптере по периметру, можно объехать на машине или на том же тракторе и записать на специальное устройство — трекер. Потом через флешку или по блютузу загрузить записанный трек в систему, и всё. После создания карты поля система сама подскажет, как правильно делать линии по обработке и будет распознавать, где начало, а где конец поля. Впрочем, сам оператор может вносить поправки в прописанный маршрут движения.

А для чего тогда на тракторе установлены видеокамеры?

Видеокамеры спереди и сзади не умеют распознавать препятствия и объекты, в отличие от автомобилей. Они лишь помогают трактористу наблюдать за тем, что происходит вокруг машины — следить за процессом обработки почвы, орудием. В некоторых моделях Belarus устанавливаются камеры кругового обзора. С их помощью «генерируют» картинку «вид сверху» на 360 градусов.

Какова точность работы системы?

Это зависит от механизма привода рулевого управления и спутников. Что касается первого, то применяются два типа механизмов. Первый — электромотор на рулевом валу. Это дешевый и универсальный вариант. При необходимости электромотор можно переставить с трактора, например, на комбайн. Такой вариант обеспечивает точность от 7 до 12 см из-за неизбежных микролюфтов в рулевом механизме.

Второй тип системы — с гидроблоком, который воздействует непосредственно на гидроцилиндры. Он имеет куда большую точность — от 3 до 7 см.

Оба механизма связаны с блоком управления, который ориентируется на сигналы спутников. Причем эти спутники — платные. Бесплатные не обеспечивают необходимой точности. Их погрешность доходит до 30 см при позиционировании. Для выполнения точных сельхозработ этого недостаточно.

Существует вариант привязки к геодезическим меткам, их сигнал тоже платный и такой же точный.

Сколько стоит оснастить трактор такой системой?

Самая простая система — GPS-курсоуказатель. По сути, это просто линейка со светодиодами, она подсказывает траекторию, помогая трактористу выдерживать прямую линию. Стоит такая система от 300 долларов. Стоимость сложных многофункциональных систем с управлением доходит до 15 тысяч долларов.

И много ли дает сэкономить «автопилот» ?

Система позволяет трактору ездить без перекрытий рядов. Каждый лишний пройденный ряд — это перерасход топлива, посевных материалов, химикатов для обработки. Здесь очень много экономических составляющих. На 10−14% повышается скорость движения. Трактористу не надо рулить, смотреть назад, следить за культиватором.

Называют даже такие цифры: на 10 вложенных евро 30 евро экономии. Но это пока не точно. Но подсчитано, что система окупается за год-два и начинает приносить прибыль.

10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец»

Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку коробки и заднего моста с торчащими вперёд лонжеронами. На лонжеронах стояло нечто страшное, изображающее мотор. Я как-то мало верил, что всё это можно поставить на ход: объём работ предстоял очень большой, а комплектность трактора была очень далека от идеала. Не то чтобы я не верил в успех этих специалистов, но всё-таки… Скорее, я мало верил в этот трактор. Но всё-таки это день «Х» настал: «Хочешь покататься на “Сталинце?”». Да ещё бы! Ну и плевать, что в «Колёсах» появится что-то на гусеницах. Всё, как в том анекдоте: отрежьте мне язык, но я должен это видеть.

Должен немного похвастаться: мы сделали тесты почти всех наиболее популярных советских тракторов. Мы писали и про Фордзон-Путиловец, и про СТЗ-15/30, и про Универсал-2. Так что С-60 – это последний наиболее массовый довоенный трактор СССР. Был ещё интересный С-65, но о нём чуть позже. Так вот: каждый раз, начиная вспоминать историю трактора, мы говорили о том, как его списывали с какого-то американского образца. Вспоминали то International Harvester, то Форда с его Fordson. Думаете, в этот раз что-то изменится? Как бы ни так! Сейчас опять будет история заимствования. Только более суровая: в этот раз американцы не просто продали Советскому Союзу трактор, а сразу построили завод. Чтоб на века.

Было бы неправильно думать, что весь завод и трактор С-60 – плод творчества американских инженеров. Нет, отечественные тоже работали хорошо, но на каком-то этапе в группе специалистов работали 40 американцев и только 12 советских инженеров. Я не буду подробно рассказывать об истории ЧТЗ, но кое-что вспомнить обязательно нужно. Хотя бы потому, что С-60 – первый трактор этого завода, и именно со дня выпуска первого Сталинца отсчитывают историю ЧТЗ.

Итак, решение построить на Урале тракторный завод было принято в 1929 году. Первые наброски для будущего завода делали в СССР, в проектном бюро в Ленинграде. Но проектировать завод полностью было слишком долго и трудно, поэтому за помощью обратились к Альберту Кану и его фирме «Альберт Кан Инкорпорейтед». Он к тому времени уже делал проекты Сталинградского тракторного завода, в Америке его фирма вовсю строила заводы Форда, да и в СССР он потом построил много хорошего.

Практически одновременно с проектированием тракторного завода стали разрабатывать проект самого трактора. Тут тоже не обошлось без капиталистов: проще было взять готовую машину, хорошенько ее переработать (а можно даже и не хорошенько, главное – быстро) и подготовить строящийся завод к ее выпуску. За образец для будущего советского трактора взяли очень популярный в то время Caterpillar 60.

Проект получался сложным: одновременно нужно было и переделывать Caterpillar под возможности и реалии советского производства, и очень быстро работать над проектом самого завода. Понятно, что делать это по разные стороны океана было не очень удобно. Приняли решение пригласить американских специалистов в СССР. Но привыкшие к комфорту янки потребовали таких условий работы и проживания, что советская сторона от них отмахнулась. Ну вас, мол, зажравшиеся капиталисты, на три буквы. Не хотите вы к нам – поедем мы к вам. И поехали.

Ленинградское проектное бюро организовало в Детройте компанию с очень забавным названием: Chelyabinsk Tractor Plant. В «Челябинск Трактор Плэнт» работали, как я уже говорил, 40 американских и 12 советских специалистов. Надо отметить, что работали инженеры ударно: в марте 1930 года эта компания приступила к работе, уже в начале июня был готов генеральный план ЧТЗ, а в августе того же года заложили первые цеха. Первую продукцию завод по плану должен был дать в 1933 году.

Возник вопрос: будет ли новый трактор достаточно хорошим для массового производства? Времени на его доводку в 1933 году уже не будет – там план горит. Что делать? Строить опытный завод. В феврале 1930 года стройку такого «Челябтракторостроя» начали, и в феврале 1931 года на нём был построен первый С-60. Всего там выпустили около 20 опытных тракторов, которые проходили испытания и доводку.

А сам ЧТЗ тем временем строили трудно. Вначале не хватало средств, разбегались строители. Понятно, что американцы работали только головами, а вот с тачками, лопатами и ломами на стройке трудились советские люди. Было тяжело, но строили быстро. В 1932 году начали уже монтировать оборудование. Чтобы представить масштабы завода, приведу несколько говорящих цифр: производственное оборудование поставляли с 307 (трёхсот семи!) различных иностранных предприятий (США, Англии, Франции и Германии) и с более чем 120 советских.

Но в итоге грамотный ход с сотрудничеством с американцами и строительством опытного завода сработал отлично: строго по плану в мае 1933 года на заводе был выпущен первый серийный С-60, а первого июня состоялось официальное открытие ЧТЗ. До конца 1933 года по плану требовалось выпустить 2000 тракторов, но выпустили всего 1650. Зато к концу 1934 года из завода вышел уже 10 000-й «Сталинец».

Теперь пора посмотреть, что это был за трактор. А если повезёт – запустить его мотор и покататься.

Остановите, я сойду

На тест-драйв мы везли трактор на шаланде. Никто не знал, получится ли запустить его мотор (неудачные попытки уже были). Но риск – дело благородное. К тому же «Сталинцев» на ходу не так уж и много. Если точнее, то их два. Очень хотелось, чтобы мотор всё-таки заработал. Надежда на это была хотя бы потому, что мотор, как и весь трактор, очень простой. Зато объём мотора поражает воображение – 18,5 литров! А вот силёнок не так много: всего 60 при 650 об/мин.

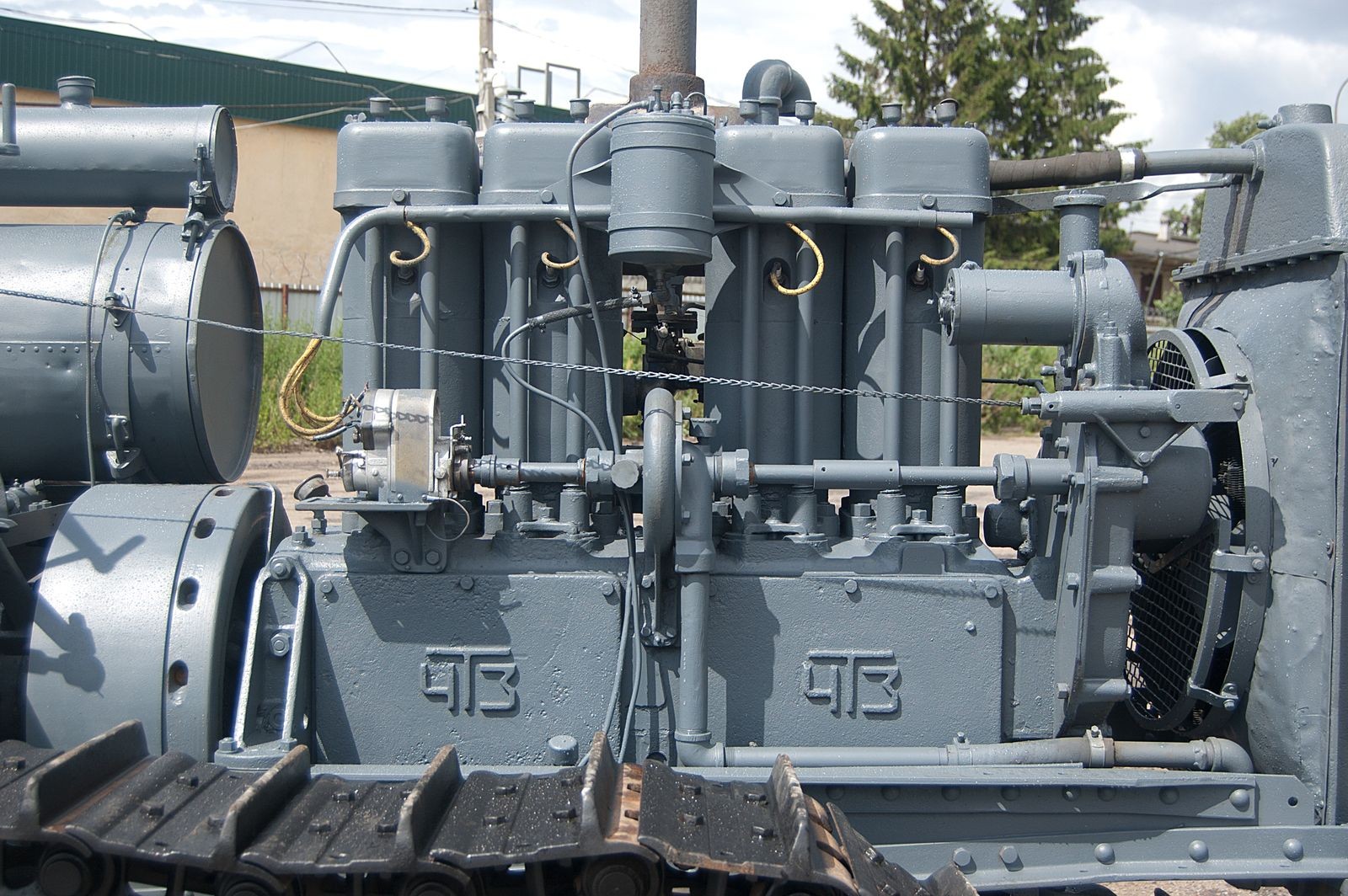

У мотора четыре цилиндра. Они отдельные, блока нет, каждый цилиндр (165х216 мм) прикручен к картеру отдельно. Степень сжатия мотора – 3,96. Система смазки – комбинированная (разбрызгиванием и давлением от насоса). Распредвал стоит внизу, от него идут штанги толкателей к клапанам в головке. В головке есть восемь маслёнок, в которые нужно периодически добавлять масло для смазки направляющих клапанов. Ест мотор не бензин, а лигроин, и весь этот современный даунгсайзинг вертел он на одном клапане (а всего клапанов тоже восемь).

Система охлаждения вполне обычная – с помпой, не термосифонная, как это было, например, у Универсала. И на помпе тоже есть маслёнки, к которые тоже иногда надо добавлять масло.

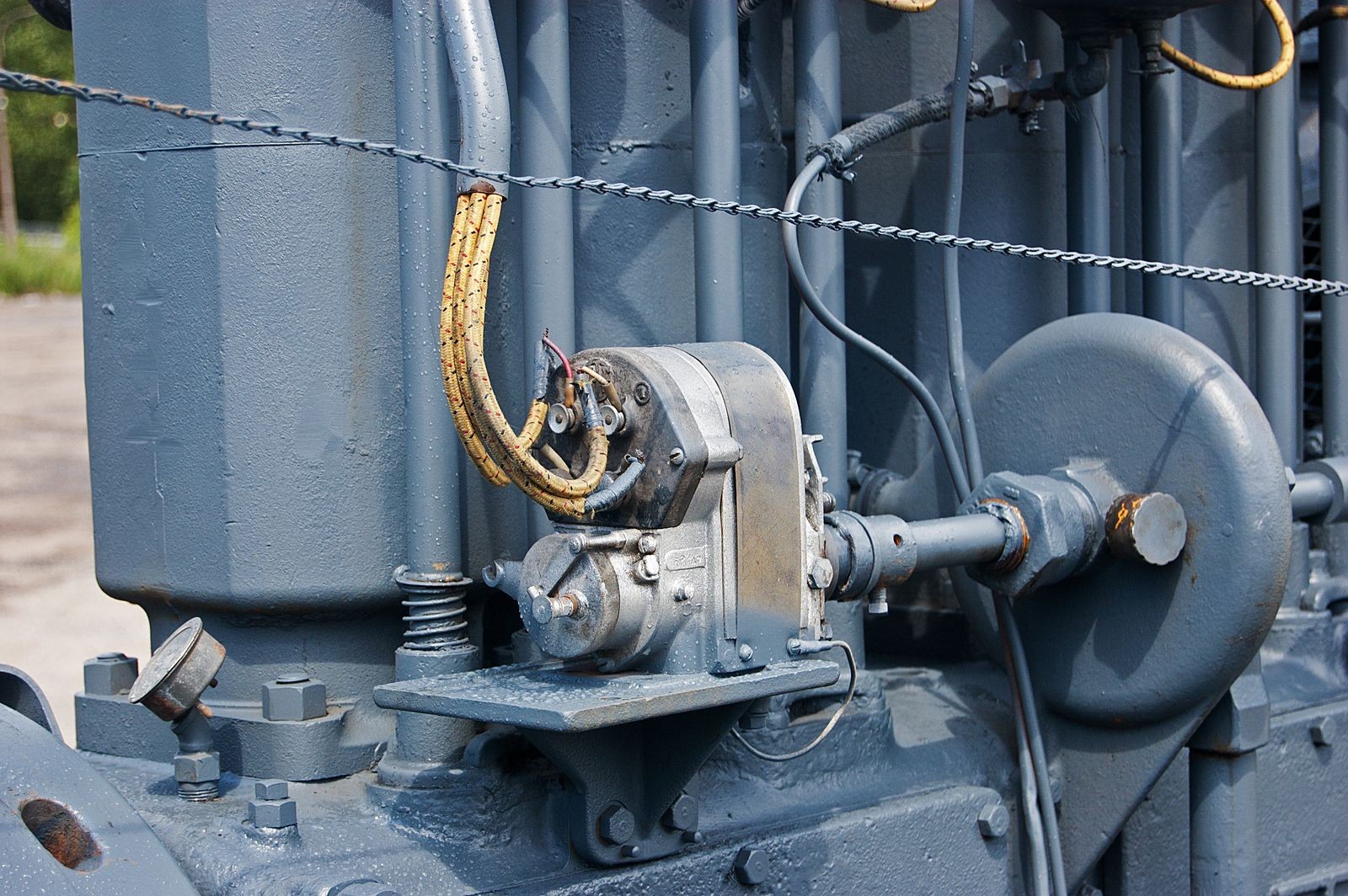

В системе зажигания есть интересная деталь: искру даёт магнето, а фары питает генератор с шестерёнчатым приводом. Кстати, на всех «Сталинцах» стояли фары (пахать нужно было и ночью), а вот у его прародителя Caterpillar 60 это было опцией.

Мотор стоит на лонжеронах. Я специально не говорю «на лонжеронах рамы», потому что лонжероны есть, а рамы – нет. В задней части лонжероны крепятся болтами к картеру коробки передач. Вся эта конструкция вместе с картером главной передачи и есть некое подобие рамы.

Коробка передач – трёхступенчатая, сцепление – сухое однодисковое. Остальные детали трансмиссии вполне типичны и для подобной гусеничной техники: бортовые многодисковые фрикционы, ленточные тормоза и бортовые редукторы. Каждая гусеница стоит на пяти опорных и двух поддерживающих катках и двух направляющих колёсах.

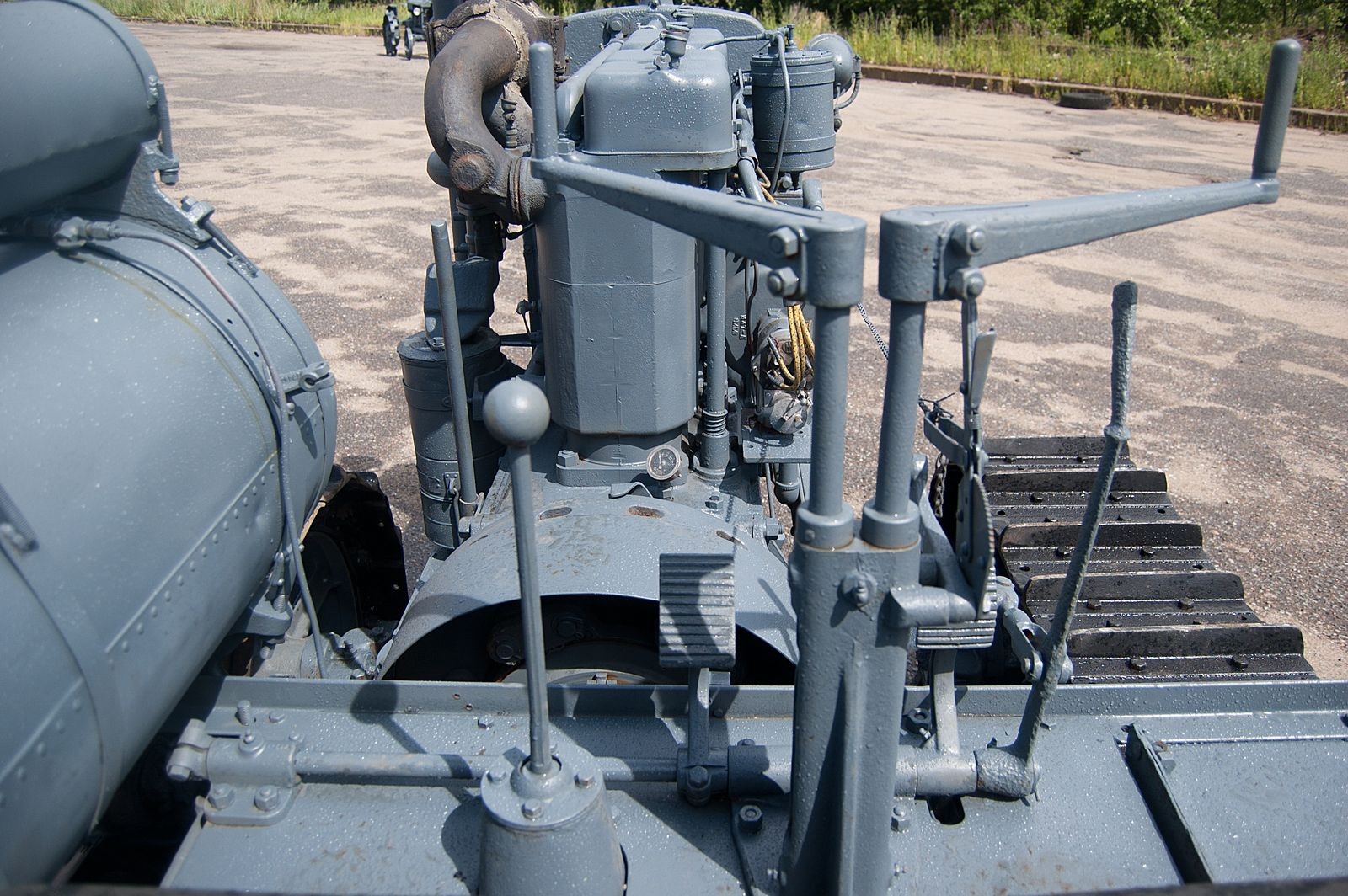

А вот органы управления интересные. Две педали – это два тормоза (по одному на каждую сторону). Сцепление нам придётся выжимать рычагом, торчащим из пола под правой рукой. Газ – тоже рычаг, он закреплён на кронштейне рычагов фрикционов. Ну, с фрикционами всё понятно – обычный трактор. Тянешь правый – отключаешь привод на правую гусеницу, поворачиваешь направо. С левой стороной всё обстоит точно так же.

Слева от водителя стоят два топливных бака. Большой – на 390 литров – для лигроина. Маленький бачок на 16 литров – пусковой, сюда нужно залить бензин. Бензин у нас залит, а вот найти лигроин сложно, поэтому в большом баке у нас тоже бензин. Этому трактору плевать, на чём работать.

Интересно, что у американцев на Катерпиллерах были и «праворукие» версии (как у нас), и «леворукие». Сталинцы были исключительно «праворукими». Ну что, попробуем запустить мотор? Так, а где тут стартер…