Особенности рабочего процесса дизельных двигателей. Часть 1

Часть 1. Теоретический и действительный циклы работы дизельного двигателя

Рабочий процесс дизельных двигателей отличается от рабочего процесса других двигателей внутреннего сгорания.

Если в цилиндры карбюраторных двигателей поступает горючая смесь, состоящая из паров топлива и воздуха, то в цилиндры дизельных — только воздух. Благодаря высокой степени сжатия давление воздуха в конце хода сжатия резко возрастает, а температура его значительно превышает температуру самовоспламенения топлива. Мелко распыленное топливо, впрыскиваемое в цилиндр под большим давлением, самовоспламеняется, и происходит процесс сгорания.

В двигателях, работающих по циклу Дизеля, давление газов при сгорании топлива остается постоянным (рис. 4). Действительный цикл работы тихоходных дизельных двигателей близок к теоретическому. Однако рабочий процесс быстроходных дизельных двигателей, к которым относятся автомобильные двигатели, имеет свои особенности. Для воспламенения первых частиц топлива, впрыскиваемых в цилиндр, требуется некоторый период времени, называемый периодом задержки воспламенения.

Такая задержка необходима для подготовки топлива к самовоспламенению. В нем под действием высокого давления и температуры происходят определенные физические и химические процессы, предшествующие воспламенению. Чем выше давление и температура, тем быстрее протекают эти процессы. За период задержки воспламенения в камеру сгорания успевает поступить значительная часть порции впрыскиваемого топлива, поэтому в результате его воспламенения и сгорания давление и температура в камере резко повышаются.

Благодаря этому создаются более благоприятные условия для воспламенения частиц топлива, поступающих вслед за сгоревшими: они сгорают почти сразу же после впрыскивания в цилиндр. Давление в этот период процесса сгорания остается почти неизменным. Поскольку в первый период сгорания давление резко возрастает, а затем остается постоянным, цикл работы быстроходного дизельного двигателя называют смешанным.

Следовательно, при работе двигателя по смешанному циклу часть топлива сгорает при постоянном объеме, а часть — при постоянном давлении.

Действительный рабочий процесс быстроходного дизельного двигателя может быть графически изображен диаграммой (рис. 5).

Пользуясь диаграммой, рассмотрим процесс работы четырехтактного дизельного двигателя.

Такт впуска. Поршень движется от верхней мертвой точки (в.м.т.) к нижней мертвой точке (н.м.т.). Впускной клапан открыт, и под действием разрежения из впускного трубопровода в цилиндр поступает воздух (линия 1-2 на диаграмме). При этом давление в цилиндре составляет 0,085—0,095 МПа, а температура воздуха — 40-60°С.

Такт сжатия. Поршень движется от н.м.т. к в.м.т. После закрытия впускного клапана цилиндр разобщается с внешней средой и в нем происходит сжатие воздуха. Благодаря высокой степени сжатия давление в цилиндре к концу этого такта повышается до 4,0-5,0 МПа (линия 2-3), а температура сжатого воздуха достигает 620-700°С.

Когда поршень приближается к в.м.т., в цилиндр через форсунку впрыскивается под большим давлением мелко распыленное топливо, самовоспламеняющееся под действием высокой температуры сжатого воздуха. В результате сгорания топлива давление газов в цилиндре повышается до 6,0-8,0 МПа (линия 3-4), а температура газов достигает 1800-2000°С.

Такт расширения. Поршень движется от в.м.т. к н.м.т. Оба клапана закрыты, и в цилиндре происходит расширение продуктов сгорания, сопровождающееся падением давления и температуры. При этом расширяющиеся газы выполняют полезную работу. Под их действием поршень совершает поступательное движение, преобразуемое кривошипно-шатунным механизмом во вращательное движение коленчатого вала. К моменту открытия выпускного клапана давление в цилиндре снижается до 0,3-0,4 МПа (линия 4-5), а температура газов — до 600-700°С.

Такт выпуска. При открытии выпускного клапана (точка 5 на диаграмме) давление в цилиндре сразу резко падает. Поршень, совершая движение от н.м.т. к в.м.т., вытесняет отработавшие газы через открытый выпускной клапан и выпускной трубопровод в атмосферу. Вследствие сопротивления отработавших газов давление в цилиндре превышает атмосферное и составляет в среднем около 0,12 МПа (линия 6-1). Отработавшие газы сохраняют высокую температуру (около 600°С).

Величина давления в цилиндрах дизельного двигателя в период сжатия и сгорания значительно выше, чем у карбюраторных двигателей, поэтому конструкция дизельных двигателей должна быть более прочной.

Теоретические циклы тепловых двигателей внутреннего сгорания. Основные показатели идеальных циклов

Характерная особенность Двигателей внутреннего сгорания заключается в том, что у них топливо в смеси с воздухом сгорает внутри рабочих цилиндров и выделяющееся при этом тепло частично преобразуется в механическую работу.

Двигатели внутреннего сгорания работают на жидком или газообразном топливе. Двигатели внутреннего сгорания делят на две группы: карбюраторные, работающие на легком топливе, и дизельные. Теоретическим циклом карбюраторного двигателя внутреннего сгорания является цикле подводом тепла при постоянном объеме (

Теоретическими циклами дизелей являются цикл с подводом тепла при постоянном давлении, а также цикл со смешанным подводом тепла. Для дизелей, работающих на тяжелых жидких топливах (нефть, соляровое масло), характерным является предварительное сжатие в цилиндре атмосферного воздуха, температура которого сильно возрастает, с последующим впрыскиванием мелкораспыленного топлива в среду этого сжатого раскаленного воздуха.

В теоретических циклах введены следующие допущения:

1. В цикле используется в качестве рабочего тела идеальный газ, состав которого в цикле не изменяется.

2. Циклы считаются замкнутыми, происходящими при постоянном количестве идеального газа.

3. Теплоемкость газа в течение всего цикла постоянна, т. е. не зависит от температуры.

4. Сгорание топлива в цилиндре заменяется мгновенным подводом тепла, а выпуск – мгновенным отводом теплоты в холодный источник.

5. Процесс сжатия и расширения газа происходит без теплообмена с окружающей средой, и называются адиабатическими.

В соответствии с этими допущениями теоретический цикл представляет собой замкнутый цикл, осуществляемый в воображаемой тепловой машине постоянной несменяемой порцией рабочего тела. Вследствие замкнутости процессы сгорания и выпуска рабочего тела при действительном цикле заменяют подводом и отводом теплоты. Процессы сжатия и расширения предполагаются адиабатическими, т.к. это обеспечивает максимальное теплоиспользование.

Теоретические циклы имеют минимальное количество потерь, находящихся в строгом соответствии со вторым законом термодинамики. Существующие двигатели внутреннего сгорания работают по одному из трех циклов, имеющих свои характерные особенности.

Теоретический цикл двигателей с подводом теплоты

при постоянном объеме

Автомобильные карбюраторные двигатели, а также двигатели газогенераторные, газобаллонные и с впрыском легкого топлива работают по циклу, в котором горючая смесь, вошедшая в цилиндр во время впуска, сжимается, поджигается искрой и быстро сгорает в момент нахождения поршня около ВМТ, т. е. при почти неизменяемом объеме.

Индикаторная диаграмма теоретического цикла показана на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Индикаторная диаграмма теоретического цикла с подводом теплоты при постоянном объеме.

Теоретический цикл с сообщением тепла при постоянном объеме осуществляется следующим образом. При движении поршня от НМТ (точка а диаграммы теоретического цикла) газ, заполняющий цилиндр, начинает сжиматься. Чтобы довести потери тепла до минимума, стенки цилиндра должны быть абсолютно нетеплопроводными, т. е. покрытыми идеальной тепловой изоляцией. В этом случае процесс сжатия (линия ас индикаторной диаграммы) будет адиабатическим, а внешняя механическая работа, затрачиваемая на сжатие, полностью пойдет на увеличение внутренней энергии сжимаемого газа.

Давление газа в цилиндре в конце процесса сжатия (точка с) равно:

где k – показатель адиабаты идеального газа.

Температура газа в цилиндре в конце процесса сжатия (точка с) равна:

В конце сжатия, с приходом поршня в ВМТ, происходит не процесс сгорания, как в действительном цикле, а простое мгновенное сообщение теплоты

Степень повышения давления газа в цилиндре в конце процесса подвода теплоты:

где Pz – давление газа в цилиндре в конце процесса подвода теплоты.

Температура газа в цилиндре в конце процесса подвода теплоты (точка z):

Затем газ адиабатически расширяется, его внутренняя энергия частично превращается во внешнюю механическую работу. В НМТ (точка b диаграмм) процесс расширения, графически изображенный адиабатой zb, заканчивается.

Давление газа в цилиндре в конце процесса расширения:

Температура газа в цилиндре в конце процесса расширения:

Для повторения цикла надо вернуть газ в начальное состояние, характеризуемое точкой a индикаторной диаграммы. Для этого необходимо охладить газ, заключенный в цилиндре, т. е. отнять теплоту, представляющую собой долю

Степень преобразования теплоты в работу любого теоретического цикла оценивается термическим КПД, который представляет собой отношение теплоты, превращенной в полезную работу газов, к подведенной теплоте

В теоретическом цикле какие–либо дополнительные тепловые потери, за исключением количества теплоты

Поэтому в полезную работу превращается разность количеств теплоты

В цикле с сообщением теплоты при постоянном объеме вводимое количество

Термический КПД можно определять, подставив найденные значения температур:

Согласно уравнению термического КПД, экономичность цикла с подводом теплоты при постоянном объеме возрастает при увеличении степени сжатия и показателя адиабаты идеального газа.

Теоретический цикл двигателей с подводом теплоты при постоянном давлении

По этому циклу работают стационарные и судовые компрессорные двигатели с воспламенением от сжатия или компрессорные дизели.

В дизели в процессе впуска поступает воздух, давление и температура которого повышаются в процессе сжатия. Вследствие применения в дизелях высоких степеней сжатия (от 14 до 20) давление конца сжатия приближается к 3–4 МПа и соответствующая температура значительно превышает температуру самовоспламенения топлива. Топливо впрыскивается в конце сжатия через форсунку, мелко распыляется и, приходя в соприкосновение с сильно нагретым воздухом, начинает гореть.

В этих двигателях для обеспечения хорошего распыливания топлива используют сжатый воздух с давлением около 6 МПа, получаемый в специальных компрессорах, включенных в конструктивную схему двигателя. Насос подает топливо в форсунку, в которую из компрессора подводится сжатый воздух, и в нужный момент внутренняя полость форсунки сообщается с цилиндром, куда поступает смесь распыляющего воздуха и топлива.

Ввиду постепенной подачи топлива через форсунку нельзя получить резкого повышения давления при сгорании, как в цикле с сообщением теплоты при

Диаграмма теоретического цикла с подводом тепла при постоянном давлении показана на рисунке 1.2.

При движении поршня от НМТ (точка a диаграммы теоретического цикла) газ, заполняющий цилиндр, начинает сжиматься. В этом случае процесс сжатия (линия ас индикаторной диаграммы) будет адиабатическим. Давление и температура в конце этого процесса определяется так же, как и при термодинамическом цикле с подводом теплоты при постоянном давлении.

В конце сжатия, с приходом поршня в ВМТ, происходит, как в ранее рассмотренном теоретическом цикле, мгновенное сообщение теплоты

Рисунок 1.2. Индикаторная диаграмма теоретического цикла с подводом теплоты при постоянном давлении.

При положении поршня, когда объем надпоршневого пространства равен

Степень предварительного расширения газа в цилиндре в конце процесса подвода теплоты:

Тогда температура газа в цилиндре в конце процесса подвода теплоты (точка z):

Затем газ адиабатически расширяется (линия zb диаграммы).

Давление газа в цилиндре в конце процесса расширения:

Температура газа в цилиндре в конце процесса расширения:

Для повторения цикла необходимо охладить газ, заключенный в цилиндре, т. е. отнять теплоту

Термический КПД выражается формулой:

В цикле с сообщением теплоты при постоянном объеме вводимое количество

Термический КПД можно определять подставив значения температур с учетом того, что:

Двигатели этого типа в качестве транспортных не использовались вследствие громоздкости установки, снабженной компрессором, имевшим две или три ступени давления. Поэтому данный цикл в дальнейшем рассматриваться не будет.

Теоретический цикл двигателей с подводом тепла при постоянном объеме и постоянном давлении (смешанный цикл)

Тракторные и автомобильные двигатели работают по смешанному циклу на дизельном топливе. Для самовоспламенения впрыскиваемого топлива степень сжатия должна быть не ниже 14.

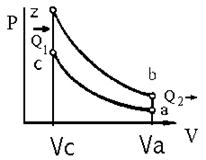

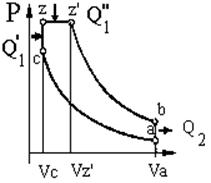

Индикаторная диаграмма теоретического цикла представлена на рисунке 1.3.

В теоретическом цикле кривая ас диаграммы изображает адиабатическое сжатие рабочего тела, заключенного в цилиндре, сz и zz’ – сообщение теплоты, z’b – адиабатическое расширение и ba – отдачу части сообщенной теплоты холодному источнику в соответствии со вторым законом термодинамики.

Рисунок 1.3. Индикаторная диаграмма смешанного теоретического цикла.

Значения температуры и давления в конце процесса сжатия аналогичны предшествующим формулам:

Максимальное давление смешанного цикла:

Температура в ВМТ равна:

Температура в конце процесса подвода теплоты равна:

Давление в конце адиабатного расширения равно:

Температура в конце адиабатного расширения определяется формулой:

Термический КПД теоретического цикла можно определить по разности количества теплоты:

Теплота, сообщаемая соответственно по изохоре и изобаре, и отводимая теплота равны:

Подставляя

В смешанном цикле повышение степени сжатия улучшает экономические и мощностные показатели. Однако по мере увеличения степени сжатия прирост использования теплоты постепенно замедляется и после значений степени сжатия 10–12 становится малоощутимым. В дизельных двигателях значении степени сжатия больше 15 объясняются желанием облегчить пуск холодных двигателей. При повышении степени сжатия растет температура конца сжатия, что обеспечивает самовоспламенение топлива даже при низких температурах стенок цилиндра и засасываемого воздуха.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет