Технология сборки кузова автомобиля

Технологический процесс сборки кузовов обычно состоит из сборки до окрашивания и общей сборки после окрашивания. Принципиально процесс общей сборки после окрашивания кузова при его ремонте ничем не отличается от сборки нового кузова, меняются лишь организационные формы сборки и соотношения трудоемкости отдельных видов работ. Сборка кузова после капитального ремонта должна производиться в той же последовательности и с той же тщательностью, что и сборка нового кузова.

Характерная особенность сборки состоит в том, что здесь обнаруживаются все основные недостатки предыдущих технологических операций. Если они выполнены с отступлением от технических условий, то производят дополнительную обработку, подгонку и разного рода доделки, влияющие на трудоемкость и качество сборки.

При сборке кузовов серьезное внимание уделяют выбору инструментов и приспособлений. Помимо универсальных инструментов и приспособлений, которые могут быть использованы на любой операции, соответствующей их назначению (гаечные клкгаи отвертки и др.), широко применяют и специальные инструменть предназначенные для выполнения одной вполне определенной операции. Применение специальных приспособлений или инстру ментов упрощает и облегчает процесс сборки.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Сборку любого кузова нельзя осуществлять в произвольной последовательности. Последовательность сборки определяется прежде всего конструкцией собираемого узла, а также требуемым

разделением сборочных работ. Сборочные схемы принято для наглядности изображать так, чтобы соответствующие узлы и детали были поставлены в порядке их введения в технологический процесс сборки.

В зависимости от качества ремонта, точности изготовления отдельных узлов и деталей кузова и количества пригоночных работ различают три основных вида сборки: по принципу полной взаимозаменяемости, по принципу индивидуальной пригонки и по принципу ограниченной взаимозаменяемости. Сборку по принципу полной взаимозаменяемости применяют преимущественно в массовом и крупносерийном производстве. В мелкосерийном производстве и тем более в единичном производстве принцип полной взаимозаменяемости экономически не оправдан и потому применяется он лишь в отдельных случаях. Сборка по принципу индивидуальной пригонки, назначение которой придать детали точные размеры или ту или иную геометрическую форму, осуществляется пригонкой соединяемых деталей друг к другу. Эта операция обычно очень сложная и трудоемкая, поэтому на передовых авторемонтных заводах сборка по принципу индивидуальной пригонки постепенно вытесняется более совершенной сборкой по принципу ограниченной взаимозаменяемости.

Наиболее распространенными видами пригоночных работ при сборке кузова являются работы, связанные с постановкой деталей и узлов, снятых с кузова и подвергшихся ремонту или вновь изготовленных; опиливание; сверление и развертывание отверстий по месту; нарезание резьбы; зачистка; гибка. Механизация пригоночных работ при сборке осуществляется главным образом за счет применения универсальных и специализированных инструментов с электрическим и пневматическим приводами.

Сборка кузовов до окрашивания обычно связана со значительным объемом пригоночных работ и производится на участке ремонта кузова. На кузова легковых автомобилей до окрашивания устанавливают предварительно загрунтованные двери, передние и задние крылья, капот, облицовку радиатора, брызговики, крышку багажника и другие детали, подлежащие окрашиванию вместе с кузовом.

Сборку кузова после окрашивания производят в последовательности, обратной разборке кузовов. Основные сборочные работы выполняют на окрашенном кузове и поэтому их следует оводить аккуратно.

Приклеивание губчатого уплотнителя. На многих легковых автомобилях («Москвич», «Волга») и кабинах грузовых автомобилей уплотнение дверей осуществляется с помощью губчатых резиновых профилей, которые приклеивают на двери автомобилей и в проем двери клеем 78- БЦСП , обеспечивающим работоспособность клеевого соединения от —50 до +90 °С. Для надежного приклеивания используют клей, как правило, с вязкостью в стадии поставки 40 — 60 с (по ВЗ-4); в случае превышения этой вязкости клей разбавляют смесью бензина с эти-лацетатом в соотношении 1:2 по массе; губчатый уплотнитель, предназначенный для приклеивания, обезжиривают бензином БР-1 «Галоша»; нанесение клея и склеивание производят при 18 — 25 °С и относительной влажности не более 75%; на склеиваемую поверхность губчатого уплотнителя с помощью кисти наносят равномерный слой клея и сушат на воздухе 10—15 мин; допускается хранение уплотнителя с нанесенным клеем до 6 — 8 ч; на окрашенную поверхность металла с помощью кисти наносят первый равномерный слой клея и сушат его 3 — 5 мин, а затем второй слой клея, который сушат 0,5—1,5 мин; уплотнитель плотно прижимают руками, а затем прикатывают его роликом.

Выдержав указанные режимы, обеспечивают надежное приклеивание с высокими показателями на отрыв и отслаивание. Для этих целей можно использовать и клей 88-НП, но он обладает более низкой термостойкостью — до +60 °С.

Установка ветрового и заднего стекол. Ветровое и заднее стекла на кузовах, ветровые стекла на кабинах устанавливают в проемы, как правило, в сборе с уплотнителем. Для монтажа стекол применяют различные конструкции уплотнителей, поэтому различны технологии и последовательность сборки уплотнителя со стеклом и постановка стекла в проем кузова или кабины.

На автомобилях ГАЗ -24 «Волга» применяют трехпазовый уплотнитель (паз для стекла, паз для декоративного молдинга, паз для установки в проем кузова); на автомобилях «Москвич »— четырехпазовый уплотнитель с дополнительным пазом Для распорного резинового вкладыша круглого сечения, обеспечивающего плотное прилегание лепестков уплотнителя к стеклу и фланцу проема кузова.

Предварительный монтаж стекла до постановки его на кузов производят в такой последовательности. В уплотнитель продевают вспомогательный шнур для облегчения установки ветрового стекла на кузов. Затем надевают уплотнитель на диски специальной установки и наносят уплотняющую мастику в пазы для стекла и под фланец кузова. В качестве уплотняющей мастики используют мастику 51Г7. Установка состоит из двух вращающихся по часовой стрелке дисков, на которые надет уплотнитель. В оба паза уплотнителя вставлены сопла. Через сопла под давлением поршней пневматических цилиндров и через шнек выдавливается мастика Мастика укладывается равномерно и без разрывов. Затем надевают уплотнитель на стекло и, уложив его на подставку, вкладывают в паз декоративную рамку. Стекло в сборе с уплотнителем, декоративной рамкой-молдингом и его вспомогательным шнуром подготовлено для постановки на кузов. Концы вспомогательного шнура не заправляют в уплотнитель, а оставляют свободными. Вытягиванием вспомогательного шнура отгибают лепесток уплотнителя и устанавливают стекло в проем кузова.

В течение последних лет автомобильные фирмы США и Западной Европы («Ауди», «Вольво», «Порше» и др.) применяют для установки ветрового стекла специальную клеящую пасту резинового уплотнителя. Технологический процесс установки екла таким способом включает предварительную обработку стекла специальным раствором для обеспечения адге-ии грунтовки, грунтование кромки стекла для усиления адгезии клеевой пасты, нанесение специальной клеящей пасты в виде жгута шириной 8 мм и высотой 10 мм, установку стекла в проем кузова и отверждение. К преимуществам данного способа крепления стекол относят значительное повышение герметичности, снижение массы автомобиля, повышение жесткости кузова, больший диапазон колебаний допусков на установку.

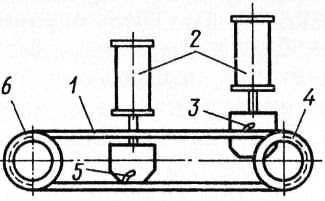

Рис. 1. Схема установки для нанесения уплотняющей мастики:

1 — уплотнитель стекла, 2 — пневматические цилиндры, 3, 5 —сопла, 4, 6 — диски

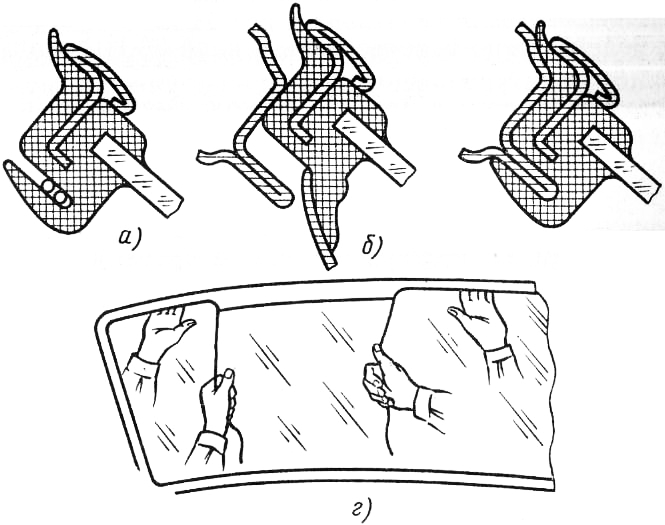

Рис. 2. Схема установки стекла с трехпазовым уплотнителем:

а — стекло в сборе с уплотнителем и молдингом и вспомогательным шнуром, б — стекло с уплотнителем в проеме кузова, в — стекло с уплотнителем, установленное в проем кузова, г — вытягивание шнура

Технология сборки кузова автомобиля

Глава 6. Общие вопросы технологии сборки кузовов

Структурные составляющие процесса сборки

Кузов после ремонта его корпуса собирают в два этапа — до окраски и после окраски. До окраски на кузов устанавливают все детали, подлежащие окраске вместе с кузовом (двери, крышки багажников, крылья, капоты и др.), а также детали, которые при сборке после окраски могут повредить лакокрасочную пленку. При этом поверхности, которые после соединения деталей закрываются и становятся недоступными для нанесения краски, предварительно грунтуют (кромки крыльев и брызговиков в местах крепления к кузову и т.п.). Количество установленных деталей и порядок их постановки зависят от конструкции кузова.

Сборка капитально отремонтированного кузова (общая сборка кузова) после окраски осуществляется в той же последовательности, как и сборка нового кузова. Меняются лишь организационные формы сборки и соотношения трудоемкости отдельных видов работ.

Учитывая, что кузов состоит из разных сборочных единиц, сборочный процесс выполняется по параллельной схеме. По этой схеме узлы кузова (арматура, отопители и др.) собирают независимо друг от друга — параллельно, на соответствующих участках завода (цеха), а на постах общей сборки кузова выполняют только их монтаж. Постановка узлов и деталей на кузов (двери, крылья и др.) до окраски часто связана с выполнением различных пригоночных работ. Объем пригоночных работ зависит от качества ремонта сопрягаемых поверхностей деталей и узлов, устанавливаемых на кузов, и соответствующих участков на корпусе кузова, а также от способов их выполнения и применяемых инструментов и приспособлений.

Слесарно-подгоночные работы содержат большое количество ручных операций, поэтому значительно трудоемки и мало поддаются механизации и автоматизации. Основные пути повышения производительности труда при слесарно-подгоночных работах: повышение точности изготовления новых деталей и восстановления поврежденных деталей, снятых с кузова; замена отдельных ручных слесарно-подгоночных работ другими, более производительными процессами; механизация ручных работ путем внедрения механизированного инструмента, а также универсального и специального оборудования.

Наиболее распространенными слесарно-подгоночными работами при ремонте и сборке кузова являются правка, опиловка, шлифовка, зачистка, сверление отверстии, нарезание резьбы, подгонка по месту крепления деталей. Специфика выполнения таких работ в условиях ремонтных предприятий предусматривает частичную механизацию ручного труда, сведение этих работ к механически обоснованному минимуму.

Механизацию ручного труда начинают с оснащения рабочего места механизированным оборудованием. Для этого применяют: пневматические и гидравлические устройства для устранения перекосов и прогибов, быстродействующие зажимы и струбцины, приспособления для закрепления деталей и узлов, стенды-кантователи, стойки для закрепления механизированного инструмента, гибкие подвески и т.д. В практике ремонтных предприятий большое распространение получили механизированные инструменты с пневматическим приводом. Например, эффективно используется реверсивная пневмоотвертка модели РГТЮ-350. Эта пневмоотвертка снабжена двумя сменными головками, одна из которых предназначена для винтов диаметром до 12 мм (оттарирована на крутящий момент 80 кгс-м), другая — для мелких винтов. К отвертке прилагается также комплект сменного инструмента.

Малая механизация как средство облегчения ручного труда и повышения его производительности все шире применяется в отечественной и зарубежной практике.

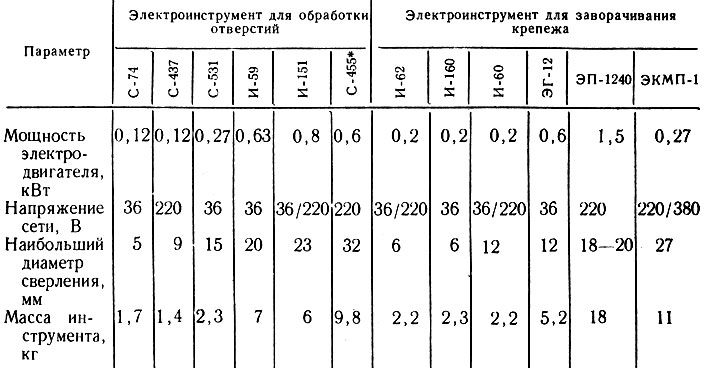

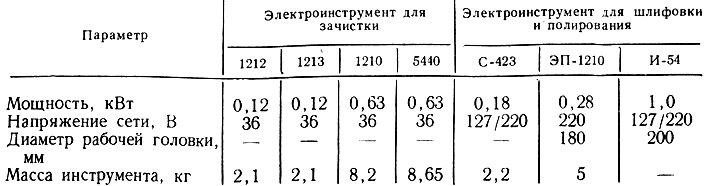

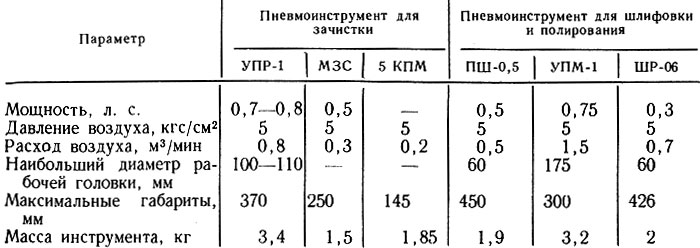

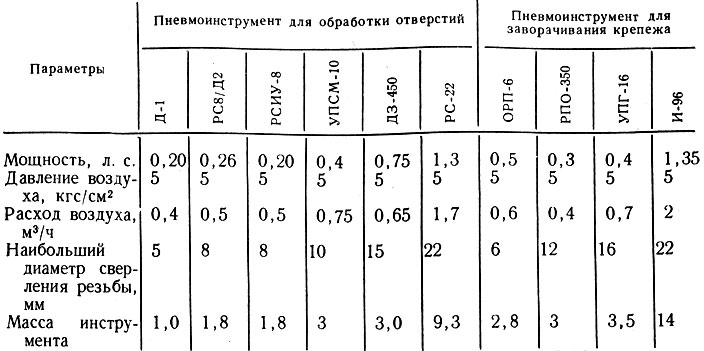

В условиях кузоворемонтных заводов в основном проводятся слесарно-подгоночные работы с малой повторяемостью. В этих условиях наиболее экономично применение нормализованного унифицированного и агрегатированного инструмента. Советская промышленность выпускает широкий ассортимент пневмо- и электроинструмента. Краткие характеристики некоторых механизированных инструментов приведены в табл. 15, 16, 17, 18.

Выпускаются также механизированный инструмент для резки (электроножовка, электроножницы И-30, электромагнитные ножницы с пневматическим приводом и др.), шуруповерт И-62 для шурупов диаметром до 6 мм и др.

Для механизации нарезания резьбы хорошо зарекомендовала себя на практике пневматическая резьбонарезная реверсивная машинка типа OPH-8. Она предназначена в основном для нарезания резьбы в сквозных отверстиях, но может быть использована при соответственной заточке метчиков и для нарезания глухих гнезд. Машинка приводится в действие пневматическим роторным двигателем. Реверс достигается переключением кулачковой муфты при подаче корпуса вперед и назад в направлении оси шпинделя. Применение машинки ПРН-8 показало, что производительность труда возрастает в 8-10 раз по сравнению с ручным способом нарезания резьб.

Механизировать опиловку поверхности деталей можно при помощи электрических напильников, изготовленных на основе электродрели И-90. Преобразование вращательного движения в поступательное происходит через посредство шатунов коленчатого вала. Для поглощения отдачи в конструкции электронапильника предусмотрен демпфер.

Из зарубежного инструмента наибольший интерес представляет пневматический напильник, выпускаемый фирмой «Пермон» (ЧССР), который при величине хода от 2 до 10 мм имеет массу всего 0,4 кг. Особенность его конструкции заключается в принудительном ходе в обоих направлениях, в результате чего оба хода являются рабочими. Благодаря динамической балансировке движущихся частей работающий не ощущает вибрации. В комплект напильника входит семь различных рабочих головок.

Кроме того, в условиях авторемонтных заводов создаются специальные механизированные инструменты и приспособления, которые учитывают специфику технологического процесса ремонта деталей кузова.

При общей сборке кузова необходимо также тщательно выполнять мероприятия, предусмотренные технологическим процессом для уменьшения неоднородных соприкасающихся материалов: установку резиновых прокладок, уменьшение шума высокой частоты с помощью обивки, уменьшение вибрации панелей кузова путем смазки их специальной мастикой, уплотнение щелей и отверстий. Особое внимание уделяется правильности установки приборов и узлов, которые призваны обеспечить нормальные условия эксплуатации автомобиля (системы вентиляции и отопления, механизмов открывания дверей и окон).

Ниже для примера приводятся некоторые основные требования к сборке кузова автомобиля ГАЗ-24 «Волга» в соответствии с техническими условиями, утвержденными Минавтотрансом РСФСР.

Линии кузова, образуемые двумя или несколькими деталями, должны быть плавными. Допустимое несовпадение линий не должно превышать 5 мм.

Устанавливаемые на кузов детали оперения должны совпадать с поверхностями сопрягаемых деталей, западание или выступание одной поверхности по отношению к другой допускается не более 5-7 мм.

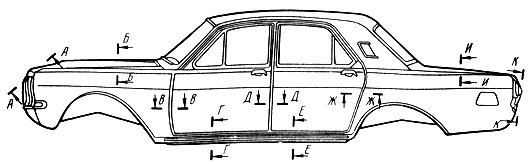

Рис. 95. Сечения кузова, для которых нормированы зазоры между деталями и схемы его герметизации

Видимые зазоры между деталями кузова (рис. 95) должны соответствовать:

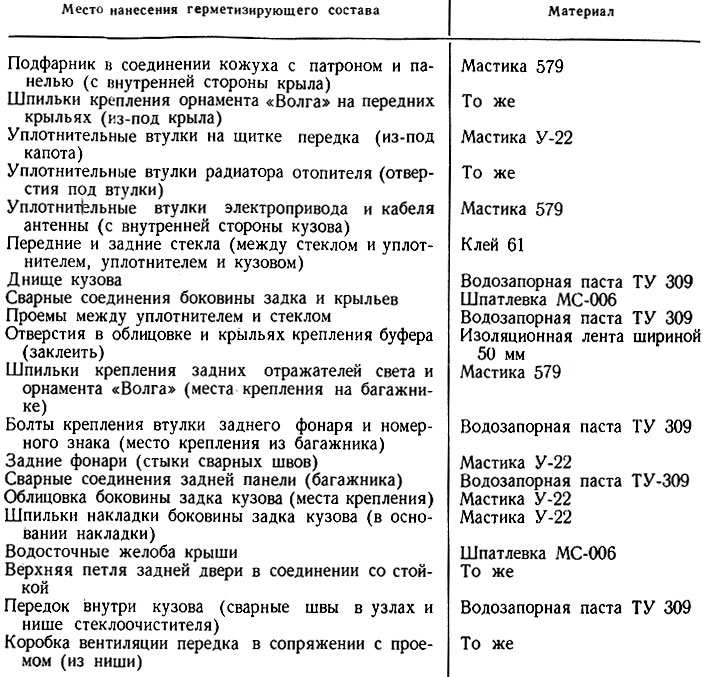

Промазать детали кузова с целью его герметизации согласно табл. 19.

Герметизирующую пасту следует наносить слоем без бугров и шероховатости. Остатки пасты необходимо удалить. Перед покрытием пастой детали кузова следует покрыть фосфатирующим грунтом ВЛ-02, ГОСТ 5-1414-72.

Особое внимание при сборке кузовов уделяется также защите его внутреннего помещения от воды и пыли. Для этой цели у легковых автомобилей, напр;имер, применяется двойное уплотнение дверей. Так, у кузова автомобиля «Москвич-412» первое уплотнение — наружное, осуществлено уплотнителем из губчатой резины, приклеенным к дверям по всему ее периметру без разрывов, включая верхние рамки двери. У торца передней двери, где установлен замок, уплотнитель дополнительно прижат стальной накладкой.

Второе уплотнение — внутреннее, выполнено в виде упругого, также без разрывов резинового уплотнителя, прикрепленного к дверному проему кузова. В нижней части дверного проема на участке порога уплотнитель прижат к фланцу проема облицовкой порога.

Уплотнение опускного стекла осуществлено ворсовыми желобками, по которым скользит стекло, а также внутренним ворсовым уплотнителем на подоконной накладке двери и наружным резиновым уплотнителем, зажатым в наружной декоративной накладке двери.

Эффективность основного наружного уплотнения двери зависит прежде всего от ее натяга, регулируемого положением защелки замка на стойке кузова. Натяг должен быть таким, чтобы дверь закрывалась от легкого толчка, а губчатые уплотнители деформировались до такой степени, при которой между ними и дверью не было щелей. Для проверки плотности прилегания уплотнителей двери к ее проему уплотнители натирают мелом. При захлопывании двери на кузове должен остаться отпечаток мела.

Зазоры между дверями и кузовом по наружной поверхности (по периметру двери) должны соответствовать размерам, указанным в технических условиях.