Три наиболее популярные схемы управления асинхронным двигателем

Все электрические принципиальные схемы станков, установок и машин содержат определенный набор типовых блоков и узлов, которые комбинируются между собой определенным образом. В релейно-контакторных схемах главными элементами управления двигателями являются электромагнитные пускатели и реле.

Наиболее часто в качестве привода в станках и установках применяются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Эти двигатели просты в устройстве, обслуживании и ремонте. Они удовлетворяют большинству требований к электроприводу станков. Главными недостатками асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором являются большие пусковые токи (в 5-7 раз больше номинального) и невозможность простыми методами плавно изменять скорость вращения двигателей.

С появлением и активным внедрением в схемы электроустановок преобразователей частоты такие двигатели начали активно вытеснять другие типы двигателей (асинхронные с фазным ротором и двигатели постоянного тока) из электроприводов, где требовалось ограничивать пусковые токи и плавно регулировать скорость вращения в процессе работы.

Одной из преимуществ использования асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором является простота их включения в сеть. Достаточно подать на статор двигателя трехфазное напряжение и двигатель сразу запускается. В самом простом варианте для включения можно использовать трехфазный рубильник или пакетный выключатель. Но эти аппараты при своей простоте и надежности являются аппаратами ручного управления.

В схемах же станков и установок часто должна быть предусмотрена работа того или иного двигателя в автоматическом цикле, обеспечиваться очередность включения нескольких двигателей, автоматическое изменение направления вращения ротора двигателя (реверс) и т.д.

Обеспечить все эти функции с аппаратами ручного управления невозможно, хотя в ряде старых металлорежущих станков тот же реверс и переключение числа пар полюсов для изменения скорости вращения ротора двигателя очень часто выполняется с помощью пакетных переключателей. Рубильники и пакетные выключатели в схемах часто используются как вводные устройства, подающие напряжение на схему станка. Все же операции управления двигателями выполняются электромагнитными пускателями.

Включение двигателя через электромагнитный пускатель обеспечивает кроме всех удобств при управлении еще и нулевую защиту. Что это такое будет рассказано ниже.

Наиболее часто в станках, установках и машинах применяются три электрические схемы:

схема управления нереверсивным двигателем с использованием одного электромагнитного пускателя и двух кнопок «пуск» и «стоп»,

схема управления реверсивным двигателем с использованием двух пускателей (или одного реверсивного пускателя) и трех кнопок.

схема управления реверсивным двигателем с использованием двух пускателей (или одного реверсивного пускателя) и трех кнопок, в двух из которых используются спаренные контакты.

Разберем принцип работы всех этих схем.

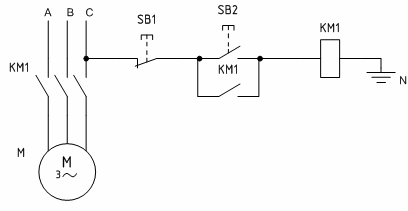

1. Схема управления двигателем с помощью магнитного пускателя

Схема показана на рисунке.

При нажатии на кнопку SB2 «Пуск» на катушка пускателя попадает под напряжение 220 В, т.к. она оказывается включенной между фазой С и нулем ( N) . Подвижная часть пускателя притягивается к неподвижной, замыкая при этом свои контакты. Силовые контакты пускателя подают напряжение на двигатель, а блокировочный замыкается параллельно кнопке «Пуск». Благодаря этому при отпускании кнопки катушка пускателя не теряет питание, т.к. ток в этом случае идет через блокировочный контакт.

Если бы блокировочный контакт не был бы подключен параллельно кнопки (по какой-либо причине отсутствовал), то при отпускании кнопки «Пуск» катушка теряет питание и силовые контакты пускателя размыкаются в цепи двигателя, после чего он отключается. Такой режим работы называют «толчковым». Применяется он в некоторых установках, например в схемах кран-балок.

Остановка работающего двигателя после запуска в схеме с блокировочным контактом выполняется с помощью кнопки SB1 «Стоп». При этом, кнопка создает разрыв в цепи, магнитный пускатель теряет питание и своими силовыми контактами отключает двигатель от питающей сети.

В случае исчезновения напряжения по какой-либо причине магнитный пускатель также отключается, т.к. это равносильно нажатию на кнопку «Стоп» и созданию разрыва цепи. Двигатель останавливается и повторный запуск его при наличии напряжения возможен только при нажатии на кнопку SB2 «Пуск». Таким образом, магнитный пускатель обеспечивает т.н. «нулевую защиту». Если бы он в цепи отсутствовал и двигатель управлялся рубильником или пакетным выключателем, то при возврате напряжения двигатель запускался бы автоматически, что несет серьезную опасность для обслуживающего персонала. Подробнее смотрите здесь — защита минимального напряжения.

Анимация процессов, протекающих в схеме показана ниже.

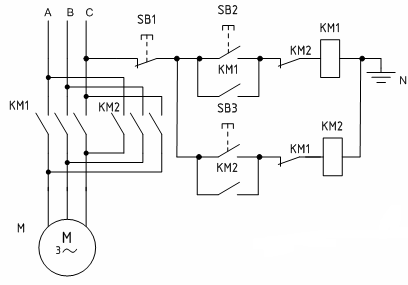

2. Схема управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей

Схема работает аналогично предыдущей. Изменение направления вращения (реверс) ротор двигателя меняет при изменении порядка чередования фаз на его статоре. При включении пускателя КМ1 на двигатель приходят фазы — A , B , С, а при включении пускателя KM2 — порядок фаз меняется на С, B , A.

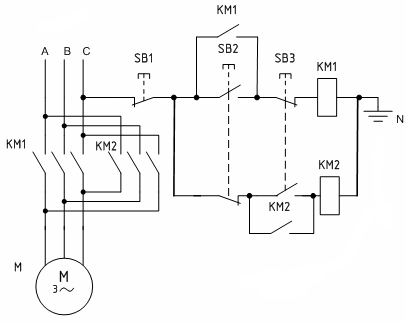

Схема показана на рис. 2.

Включение двигателя на вращение в одну сторону осуществляется кнопкой SB2 и электромагнитным пускателем KM1 . При необходимости смены направления вращения необходимо нажать на кнопку SB1 «Стоп», двигатель остановится и после этого при нажатии на кнопку SB 3 двигатель начинает вращаться в другую сторону. В этой схеме для смены направления вращения ротора необходимо промежуточное нажатие на кнопку «Стоп».

Кроме этого, в схеме обязательно использование в цепях каждого из пускателей нормально-закрытых (размыкающих) контактов для обеспечения защиты от одновременного нажатия двух кнопок «Пуск» SB2 — SB 3, что приведет к короткому замыканию в цепях питания двигателя. Дополнительные контакты в цепях пускателей не дают пускателям включится одновременно, т.к. какой-либо из пускателей при нажатии на обе кнопки «Пуск» включиться на секунду раньше и разомкнет свой контакт в цепи другого пускателя.

Необходимость в создании такой блокировки требует использования пускателей с большим количеством контактов или пускателей с контактными приставками, что удорожает и усложняет электрическую схему.

Анимация процессов, протекающих в схеме с двумя пускателями показана ниже.

3. Схема управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей и трех кнопок (две из которых имеют контакты с механической связью)

Схема показана на рисунке.

Отличие этой схемы от предыдущей в том, что в цепи каждого пускателя кроме общей кнопки SB1 «Стоп»включены по 2 контакта кнопок SB2 и SB 3, причем в цепи КМ1 кнопка SB2 имеет нормально-открытый контакт (замыкающий), а SB 3 — нормально-закрытый (размыкающий) контакт, в цепи КМ3 — кнопка SB2 имеет нормально-закрытый контакт (размыкающий), а SB 3 — нормально-открытый. При нажатии каждой из кнопок цепь одного из пускателей замыкается, а цепь другого одновременно при этом размыкается.

Такое использование кнопок позволяет отказаться от использования дополнительных контактов для защиты от одновременного включения двух пускателей (такой режим при этой схеме невозможен) и дает возможность выполнять реверс без промежуточного нажатия на кнопку «Стоп», что очень удобно. Кнопка «Стоп» нужна для окончательной остановки двигателя.

Приведенные в статье схемы являются упрощенными. В них отсутствуют аппараты защиты (автоматические выключатели, тепловые реле), элементы сигнализации. Такие схемы также часто дополняются различными контактами реле, выключателей, переключателей и датчиков. Также возможно питание катушки электромагнитного пускателя напряжение 380 В. В этом случае он подключается от двух любых фаз, например, от А и B . Возможно использование понижающего трансформатора для понижения напряжения в схеме управления. В этом случае используются электромагнитные пускатели с катушками на напряжение 110, 48, 36 или 24 В.

Принципиальные схемы тяговых силовых цепей электровозов выполняют разнесенным способом . Отдельные цепи на схеме располагают горизонтально одна под другой — они образуют параллельные строки. Силовые цепи различных электровозов отличаются одна от другой прежде всего числом тяговых двигателей, которых может быть 16, 12, 8, 6 или 4. Кроме того, на построении схемы сказывается наличие или отсутствие рекуперативного либо реостатного торможения, используемый способ перехода с одного соединения двигателей на другое, число ступеней ослабления возбуждения, способы защиты силовых цепей.

Контакты аппаратов на силовых схемах показывают в положении, соответствующем условиям их изображения, о которых было сказано выше. Как уже было отмечено, контакты аппаратов, не имеющие отключенного положения, изображают для положения, принятого за исходное (нормальное).

К таким аппаратам силовой цепи относятся реверсоры, тормозные и групповые переключатели. Для реверсоров исходным считают положение «Вперед», для тормозных переключателей — положение, соответствующее тяговому режиму, для групповых переключателей — последовательному соединению тяговых двигателей.

Очередность замыкания и размыкания контактов аппаратов силовой цепи устанавливается при разработке схем. Замыкание или размыкание тех или иных контактов в заданной последовательности обеспечивается введением в цепь управления электровоза катушек вентилей, блокировок и других аппаратов.

Переключения в цепи управления, а, следовательно, и в силовой цепи осуществляют с помощью специального аппарата — контроллера машиниста. Машинист, ставя главную рукоятку контроллера на ту или иную позицию, подключает провода цепи управления к источнику тока. При этом срабатывает определенный аппарат силовой цепи. Каждая позиция рукоятки контроллера фиксируется специальным образом, исключая самопроизвольный переход с позиции на позицию без участия машиниста.

Для того чтобы выяснить, какие контакты контакторов замкнуты и какие разомкнуты при различных положениях рукоятки контроллера, т. е. для того, чтобы проследить путь тока, силовую схему дополняют таблицей последовательности замыкания и размыкания контакторов. Простейшая таблица была дана на рис. 32. В действительности такая таблица гораздо сложней. В ней для каждого вида соединения тяговых двигателей

(С, СП и П) указаны позиции рукоятки контроллера. Из таблицы видно, какие контакторы — индивидуальные, группового переключателя, ослабления возбуждения — замкнуты и какие разомкнуты на каждой позиции рукоятки контроллера. Пользуясь этой таблицей, можно узнать, в какой последовательности включаются и выключаются индивидуальные контакторы реостата и контакторы группового переключателя при переходе с одного соединения тяговых двигателей на другое.

Как же выглядит силовая схема электровоза? На рис. 48, а для примера показана несколько упрощенная схема электровоза ВЛ10 для 1-й позиции главной рукоятки контроллера машиниста. Элементы электрического оборудования, входящие в силовую схему, показаны условными графическими изображениями. Силовая схема имеет четыре горизонтальные строки. В верхних двух строках приведены элементы оборудования, относящиеся к 1-й секции кузова, в двух нижних — ко 2-й секции. Силовые цепи секций I и II подключены друг к другу межкузовными соединениями (рис. 48, б).

Прежде чем рассмотреть прохождение тока в силовой цепи, отметим следующее: цифровые или буквенные обозначения элементов здесь не такие, как в заводской схеме; элементы электрооборудования, рядом с буквенным обозначением которых стоит цифра 1, размещены в 1-й секции электровоза (кузова), а элементы с цифрой 2 — во 2-й секции; на схеме для упрощения приведены не все обозначения, а только использованные при описании. Некоторые цепи, не упоминаемые при описании, не показаны.

В силовую цепь электровоза ВЛ10 (см. рис. 48, а) входят дифференциальное реле РДф, реле перегрузки РП, реле боксования (на схеме не показано), которые защищают силовую цепь в ненормальных режимах; дроссель Др и конденсатор С необходимы для защиты от радиопомех.

Электрический ток из контактной сети проходит через один из поднятых токоприемников, например Т1, крышевой разъединитель РК1, дроссель Др, обмотку дифференциального реле РДф, быстродействующий выключатель БВ, линейный контактор 1-1 (в действительности их два для облегчения разрыва цепи), первую группу секций пускового реостата R1-R2, контакторный элемент 2-1 группового переключателя ПкГ. Затем ток проходит через вторую группу секций пускового реостата R3-R4, шунт амперметра Л, обмотку реле перегрузки РП1 в цепи тяговых двигателей I и II, нож отключателя 0Д1-П, контакты PI-II реверсора, обмотки якорей двигателей, контакты реверсора PI-II, контакты тормозного переключателя Т, обмотку возбуждения OBI двигателя I, контакты тормозного переключателя Т, обмотку возбуждения ОВП двигателя II, контакты тормозного переключателя Т, нож отключателя двигателя 0Д1-П.

Далее ток через замкнутый контакторный элемент 3-1 группового переключателя проходит в цепь двигателей III и IV, в которую включены реле перегрузки РП2, отключатели и другие аналогичные элементы, упомянутые при описании прохождения тока в верхней строке схемы. Цепь двигателей III и IV отличается от цепи двигателей I и II лишь наличием реле давления РД1.

Во 2-ю секцию ток проходит через замкнутый контакторный элемент группового переключателя 4-0 (буква О означает, что контакторный элемент относится к групповому переключателю, общему для обеих секций кузова) и межкузовное соединение. Прохождение тока в силовой цепи 2-й секции аналогично прохождению его в 1-й. Силовая цепь замыкается на рельсы (землю). с которыми находятся в постоянном контакте колесные пары, через вторую обмотку дифференциального реле РДф и токовые обмотки двух счетчиков электрической энергии Сч. На 1-й позиции рукоятки контроллера в цепь тяговых двигателей полностью введен пусковой реостат. Цепь, по которой проходит гок на 1-й позиции рукоятки контроллера, показана на схеме жирными лилиями.

Отметим особенность силовых схем электровозов ВЛ10 и ВЛ11.

На 1-ой позиции рукоятки контроллера (см. рис. 48) замкнуты контакты контакторов 5-1, 6-1, 5-2, 6-2, 7-1, 8-1, 7-2, 8-2, е. включена первая ступень ослабления возбуждения тяговых двигателей (75% ). Это противоречит утверждению, что ослабление возбуждения применяют только на ходовых позициях (см. с. 66), и вызвано следующим. В процессе эксплуатации первой партии электровозов ВЛ-10 недопустимо нагревалась часть секций пускового реостата. Поэтому на локомотивах следующих выпусков была увеличена мощность секций, т. е. увеличено число параллельно включенных элементов. Однако возникли трудности с их размещением и пришлось уменьшить сопротивление пускового реостата на 1-й позиции. В результате ток тяговых двигателей на 1-й позиции возрос сверх допустимого по условиям плавного трогания. При этом тяговые двигатели развивали бы больший вращающий момент и большее тяговое усилие. Чтобы сохранить первоначальное значение тягового усилия при увеличившемся токе пришлось уменьшить магнитный поток (применить ослабление возбуждения), а значит и вращающий момент двигателей, так как при пуске э. д. с. в якорях двигателей равна нулю и уменьшение потока возбуждения не вызывает изменения тока двигателей.

На 2-й позиции прекращают ослабление возбуждения и сила тяги возрастает. На 3-й позиции включается контактор 9-2 и тем самым выводится ступень пускового реостата R7-R8. При дальнейшем перемещении главной рукоятки контроллера происходит ступенчатое уменьшение сопротивления пускового реостата: полностью оно выводится на 16-й (ходовой) позиции.

Переходя с одной реостатной позиции на другую, машинист, ориентируясь на показания амперметров Л, следит за тем, чтобы ток двигателей не превышал допустимого по условиям сцепления. Чтобы предотвратить повышенный нагрев секций пускового реостата, рассчитанных на кратковременное включение, рукоятку контроллера задерживают на реостатных позициях не более чем на 30 с. После того как рукоятка контроллера будет установлена на ходовую позицию, машинист для увеличения скорости применяет четыре ступени ослабления возбуждения. Чтобы еще больше увеличить скорость движения, он осуществляет переход на последовательно-параллельное соединение двигателей, но предварительно переводит двигатели в режим полного возбуждения. Для этого сначала машинист устанавливает рукоятку контроллера на 17-ю позицию, при этом в силовой цепи происходят переключения в соответствии с рис. 38. Затем, переводя рукоятку контроллера, он вновь ступенями уменьшает сопротивление пускового реостата: при этом увеличивается напряжение, подводимое к двигателям. На 27-й позиции полностью выводится реостат; эта позиция является ходовой. Затем машинист может использовать вновь четыре ступени ослабления возбуждения, и скорость движения поезда еще более возрастет. Предварительно переведя двигатели в режим полного возбуждения, машинист устанавливает рукоятку контроллера на 28-ю позицию, т. е. осуществляет переход на параллельное соединение двигателей. На 37-й позиции пусковой реостат выведен — эта позиция также ходовая.

При ведении поезда чаще всего используют параллельное соединение двигателей и применяют при этом ослабление возбуждения. Если ток достигнет слишком большого значения, например, на крутом подъеме, переходят на более низкую ступень ослабления возбуждения или на полное возбуждение. В том случае, когда необходимо значительно понизить скорость, машинист переводит рукоятку контроллера с 37-й на 27-ю или 16-ю ходовую позицию.

В процессе работы может произойти повреждение одного из тяговых двигателей. Чтобы в этом случае поезд мог дойти до станции, предусмотрена возможность работы электровоза с двумя отключенными двигателями. Отключают их ножами отключателей двигателей, например при повреждении двигателя I ножами ОД1, ОДП отключают двигатели I, II, и электровоз работает по аварийной схеме.

Для учета расхода электроэнергии установлены два счетчика. Счетчик Сч1 учитывает расход электроэнергии на тягу поезда и собственные нужды. В режиме рекуперации диск этого счетчика вращается в направлении, противоположном направлению его вращения в режиме тяги. Счетчик Сч2 предназначен только для учета рекуперируемой энергии.

Заканчивая рассказ об электровозах постоянного тока с тяговыми двигателями последовательного возбуждения, отметим, что для осуществления их пуска и регулирования частоты вращения требуется большое число индивидуальных и групповых контакторов. Например, только для получения различных соединений секций пускового реостата на электровозе ВЛ10 установлен 21 индивидуальный электропневматический контактор.