Что такое инвертор, он же преобразователь напряжения с 12 на 220 Вольт?

Простые схемы преобразователей, принципы работы, виды инверторов по

формам выходного напряжения.

Инвертор (в узком электротехническом понимании этого слова) – это устройство для преобразования постоянного тока в переменное с изменением величины действующего значения напряжения. В ещё более узком – преобразователь постоянного напряжения (12, 24 или 48 В) в переменное 220 В.

И наконец, в радикально узком понимании – штуковина, позволяющая запитать от автомобильного аккумулятора различные бытовые приборы, рассчитанные на сетевое питание, а короче – весьма полезный и удобный в хозяйстве прибамбас!

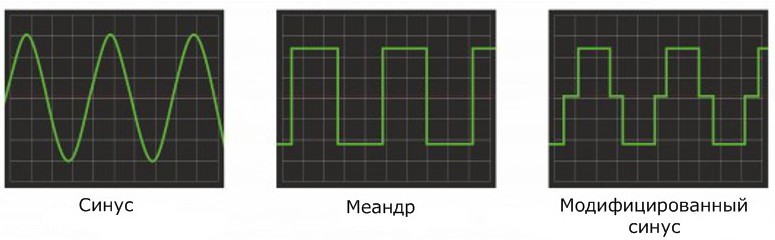

По форме выходного напряжения инверторы подразделяются на следующие виды:

Из сказанного выше вытекает, что предпочтительными и более универсальными являются инверторы с выходным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Причём, для их реализации подходят готовые низкочастотные силовые трансформаторы необходимой номинальной мощности, включённые «задом на перёд». То есть — его вторичная низковольтная обмотка служит первичной, а высоковольтная первичная — вторичной. Именно такие схемы мы и рассмотрим в рамках данной статьи.

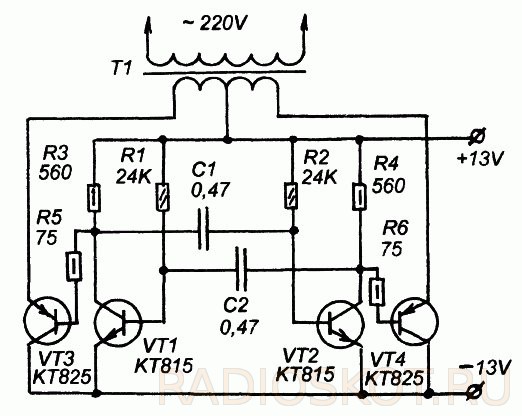

Схема, изображённая на Рис.1, а также комментарии к ней заимствованы из книги М. А. Шустова «Практическая схемотехника», раздел — «Преобразователи напряжения».

Рис.1 Схема простого преобразователя напряжения 220 В, 50 Гц

«Максимальная выходная мощность преобразователя — 100 Вт, КПД — до 50%.

Задающий генератор выполнен по схеме традиционного симметричного мультивибратора, выполненного на транзисторах ѴТ1 и ѴТ2 (КТ815). Выходные каскады преобразователя собраны на составных транзисторах ѴТ3 и ѴТ4 (КТ825). Эти транзисторы устанавливают без изолирующих прокладок на общий радиатор.

Устройство потребляет от аккумулятора ток до 20 А. В качестве силового использован готовый сетевой трансформатор на 100 Вт (сечение центральной части железного сердечника — около 10 см2). У него должны быть две вторичные обмотки, рассчитанные на 8В/10А каждая. Для того, чтобы частота работы задающего генератора была равна 50 Гц, подбирают номиналы резисторов R1 и R2″.

Так как мультивибратор генерирует меандр с заваленными фронтами, а мощные эмиттерные повторители повторяют эту форму, то и в нагрузке будет протекать переменный ток, напоминающий по форме синусоиду и дополнительных мер по сглаживанию не требуется.

Значительно повысить КПД инвертора можно, если применить в качестве силовых каскадов не повторители напряжения, а транзисторы, работающие в ключевом режиме.

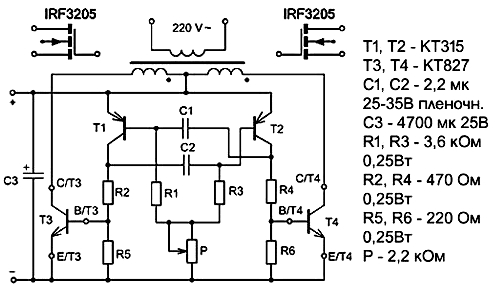

Такая модификация преобразователя приведена на Рис.2.

Рис.2 Схема простого преобразователя напряжения с повышенным КПД

Принцип работы преобразователя такой же, как и у предыдущего устройства. Задающий генератор (Т1, Т2) формирует два пара-фазных напряжения с частотой 50 Гц. Напряжения с выходов задающего генератора подаются на два однотипных ключевых каскада (Т3, Т4), которые коммутируют напряжение на первичной обмотке трансформатора. Поскольку мультивибратор генерирует меандр с заваленными фронтами, ключевые транзисторы срабатывают с некоторой задержкой, обуславливая формирование на выходе инвертора подобие модифицированного синусоидального напряжения.

С указанными на схеме элементами выходная мощность преобразователя составляет около 200 Вт. Дальнейшего повышения КПД и увеличения мощности инвертора можно добиться простой заменой биполярных ключевых элементов на мощные MOSFET транзисторы, как это показано на Рис.2.

Многочисленные и довольно популярные схемы инверторов, построенные на специализированных микросхемах для импульсных источников питания (типа TL494, TL594 и др.) обладают следующими преимуществами: высоким КПД и не менее высокой стабильность частоты, мало зависящей от напряжения питания и внешних условий.

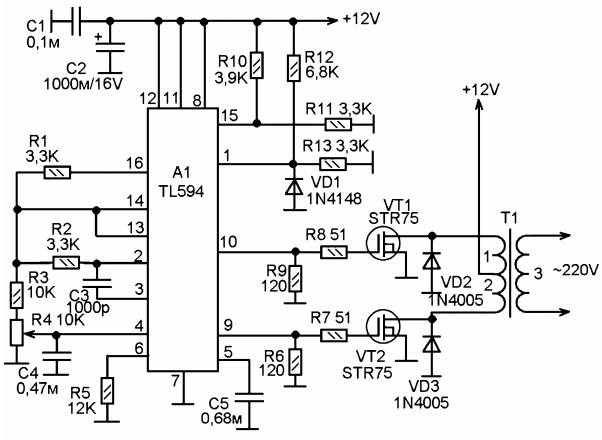

Приведём для примера подобную схему импульсного преобразователя напряжения +12V в

220V мощностью 100W, опубликованную в журнале «Радиоконструктор» — 07 — 17.

Рис.3 Принципиальная схема импульсного преобразователя напряжения +12V в

«Эквивалентная частота генерации составляет 50 Гц и задаётся величиной сопротивления резистора R5 и ёмкостью конденсатора С5. Резистором R4 регулируется скважность выходных импульсов. Им можно регулировать выходное напряжение.

На выходах микросхемы (выводы 9 и 10) выделяются противофазные импульсы, немного задержанные относительно друг друга, чтобы не вызывать сквозного тока в схеме выходного каскада в моменты переключения. Импульсы поступают на мощные ключевые полевые транзисторы VT1 и VT2. Диоды VD2 и VD3 защищают эти транзисторы от выбросов отрицательной ЭДС на первичной обмотке импульсного трансформатора Т1.

Трансформатор Т1 — готовый низкочастотный силовой трансформатор номинальной мощностью 100W с одной первичной обмоткой на 220V и вторичной обмоткой на 18V с отводом от середины. Можно попробовать и трансформатор с вторичной обмоткой на 12V с отводом от середины или на 24V с отводом от середины. Но во втором случае, боюсь, что выходное напряжение окажется несколько ниже 220V.

Трансформатор включён «задом на перёд», то есть, его вторичная низковольтная обмотка теперь служит первичной, а высоковольтная первичная — вторичной.

Подключив нагрузку и мультиметр, резистором R4 выставить напряжение на нагрузке 220V».

Многие схемы, построенные на TL494, TL594 и т. д., при всех своих достоинствах, часто обладают одним, но существенным недостатком. Если не позаботиться о корректной установке «мёртвого времени» ИМС (в приведённой схеме — резистором R4), то напряжения на выходе преобразователей будет иметь форму, близкую к форме меандра со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причём, никакие дополнительные дроссели, а также конденсаторы во вторичной обмотке трансформатора — к существенному результату не приведут!

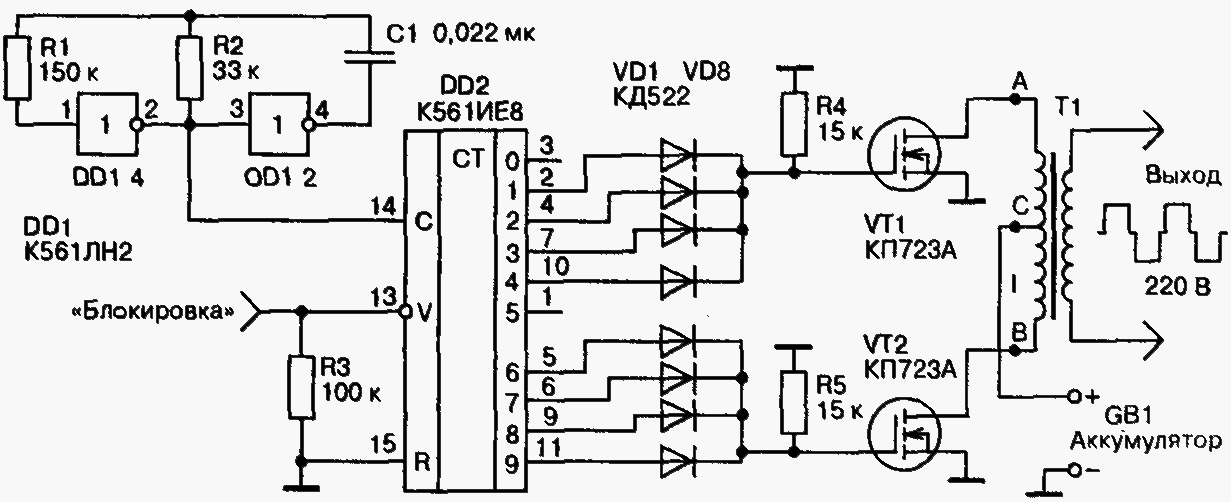

А вот уважаемый товарищ А.П. Семьян в своей книжке «500 схем для радиолюбителей» порадовал нас оригинальным схемотехническим решением с формированием модифицированного синуса посредством цифровой микросхемы 561ИЕ8 (Рис.4).

Рис.4 Схема простого импульсного преобразователя напряжения на микросхеме 561ИЕ8

На элементах DD1.1, DD1.2 собран задающий генератор с частотой 500 Гц. Делитель на DD2 формирует две импульсные последовательности частотой 50 Гц со сдвинутыми на 180° фазами для управления силовыми ключами VT1 и VT2 двухтактного преобразователя.

Чтобы избежать сквозных токов переключения между выключением одного ключа и включением другого существует «мёртвая зона», равная 10% длительности периода. При подаче высокого уровня (логической «1») на вход «Блокировка» оба выходных ключа запираются.

Выходная мощность преобразователя ограничена мощностью силового трансформатора Т1 и максимальным допустимым током выходных транзисторов.

Коэффициент трансформации силового трансформатора Кт = 20.

В качестве выходных транзисторов подойдут IRFZ034 (15А), IRFZ044 и RG723A (30A), IRFZ046 (50A), IRFP064 (100А). Для надёжности устройства рекомендуется иметь двойной запас по току и тройной — по напряжению. Силовые цепи должны быть по возможности короче и выполнены проводами соответствующего сечения.

Создание преобразователей с чистым 50-герцовым синусом обычно сопряжено с использованием микроконтроллерных прибамбасов, что делает рассмотрение этого вопроса (для нас доблестных электронщиков) не таким уж и простым и в рамках данной статьи — нецелесообразным.

Схемы любительских частотных преобразователей

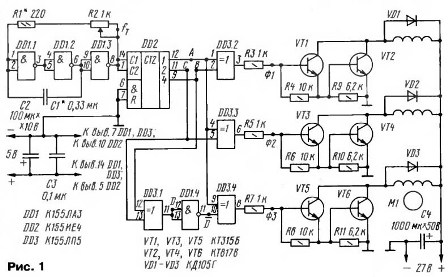

Преобразователь предназначался для питания миниатюрного трехфазного двигателя ДИД-5ТА, который использовался в станке для сверления печатных плат. При этом следует отметить, что рабочая частота этого двигателя 400Гц, а напряжение питания 27В. Кроме того, средняя точка двигателя (при соединении обмоток «звездой») выведена наружу, что позволило предельно упростить схему: понадобилось всего три выходных сигнала, а на каждую фазу потребовался всего один выходной ключ. Схема генератора показана на рисунке 1.

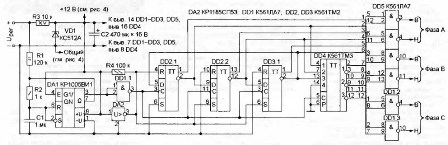

Как видно из схемы преобразователь состоит из трех частей: генератора-формирователя импульсов трехфазной последовательности на микросхемах DD1…DD3, трех ключей на составных транзисторах (VT1…VT6) и собственно электродвигателя M1.

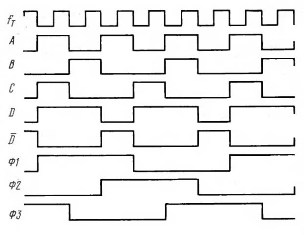

На рисунке 2 показаны временные диаграммы импульсов, сформированных генератором-формирователем. Задающий генератор выполнен на микросхеме DD1. С помощью резистора R2 можно установить требуемую частоту вращения двигателя, а также изменять ее в некоторых пределах. Более подробную информацию о схеме можно узнать в указанном выше журнале. Следует отметить, что по современной терминологии подобные генераторы-формирователи называются контроллерами.

Рисунок 2. Временные диаграммы импульсов генератора.

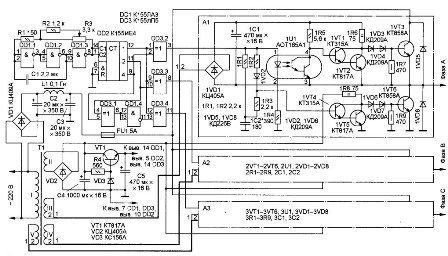

На базе рассмотренного контроллера А. Дубровским из г. Новополоцка Витебской обл. была разработана конструкция частотно-регулируемого привода для двигателя с питанием от сети переменного тока напряжением 220В. Схема устройства была опубликована в журнале «Радио» 2001г. №4.

В этой схеме, практически без изменений, используется только что рассмотренный контроллер по схеме М. Мухина. Выходные сигналы с элементов DD3.2, DD3.3 и DD3.4 используются для управления выходными ключами A1, A2, и A3, к которым подключается электродвигатель. На схеме полностью показан ключ A1, остальные идентичны. Полностью схема устройства показана на рисунке 3.

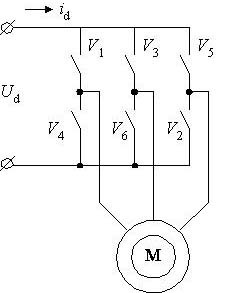

Подключение двигателя к выходу трехфазного инвертора

Для ознакомления с подключением двигателя к выходным ключам стоит рассмотреть упрощенную схему, приведенную на рисунке 4.

На рисунке показан электродвигатель M, управляемый ключами V1…V6. Полупроводниковые элементы для упрощения схемы показаны в виде механических контактов. Питание электродвигателя осуществляется постоянным напряжением Ud получаемым от выпрямителя (на рисунке не показан). При этом, ключи V1, V3, V5 называются верхними, а ключи V2, V4, V6 нижними.

Совершенно очевидно, что открытие одновременно верхних и нижних ключей, а именно парами V1&V6, V3&V6, V5&V2 совершенно недопустимо: произойдет короткое замыкание. Поэтому, для нормальной работы такой ключевой схемы, обязательно, чтобы к моменту открытия нижнего ключа верхний ключ уже был закрыт. С этой целью контроллеры управления формируют паузу, часто называемую «мертвой зоной».

Величина этой паузы такова, чтобы обеспечить гарантированное закрытие силовых транзисторов. Если эта пауза будет недостаточна, то возможно кратковременное открытие верхнего и нижнего ключа одновременно. Это вызывает нагрев выходных транзисторов, часто приводящий к выходу их из строя. Такую ситуацию называют сквозными токами.

Вернемся к схеме, показанной на рисунке 3. В данном случае верхними ключами являются транзисторы 1VT3, а нижними 1VT6. Нетрудно заметить, что нижние ключи гальванически связаны с управляющим устройством и межу собой. Поэтому управляющий сигнал с выхода 3 элемента DD3.2 через резисторы 1R1 и 1R3 подаются непосредственно на базу составного транзистора 1VT4…1VT5. Этот составной транзистор есть не что иное, как драйвер нижнего ключа. В точности также от элементов DD3, DD4 управляются составные транзисторы драйверов нижнего ключа каналов A2 и A3. Питание всех трех каналов осуществляется от одного и того же выпрямителя на диодном мосте VD2.

Верхние же ключи гальванической связи с общим проводом и управляющим устройством не имеют, поэтому для управления ими кроме драйвера на составном транзисторе 1VT1…1VT2 пришлось в каждый канал установить дополнительный оптрон 1U1. Выходной транзистор оптрона в этой схеме также выполняет функцию дополнительного инвертора: когда на выходе 3 элемента DD3.2 высокий уровень открыт транзистор верхнего ключа 1VT3.

Для питания каждого драйвера верхнего ключа используется отдельный выпрямитель 1VD1, 1C1. Каждый выпрямитель питается от индивидуальной обмотки трансформатора, что можно рассматривать как недостаток схемы.

Конденсатор 1C2 обеспечивает задержку переключения ключей около 100 микросекунд, столько же дает оптрон 1U1, тем самым формируется вышеупомянутая «мертвая зона».

Достаточно ли только регулирования частоты?

С понижением частоты питающего переменного напряжения падает индуктивное сопротивление обмоток двигателя (достаточно вспомнить формулу индуктивного сопротивления), что приводит к увеличению тока через обмотки, и, как следствие, к перегреву обмоток. Также происходит насыщение магнитопровода статора. Чтобы избежать этих негативных последствий, при уменьшении частоты приходится снижать и эффективное значение напряжения на обмотках двигателя.

Одним из способов решения проблемы в любительских частотниках предлагалось это самое эффективное значение регулировать при помощи ЛАТРа, подвижный контакт которого имел механическую связь с переменным резистором регулятора частоты. Такой способ был рекомендован в статье С. Калугина «Доработка регулятора частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей». Журнал «Радио» 2002, №3, стр.31.

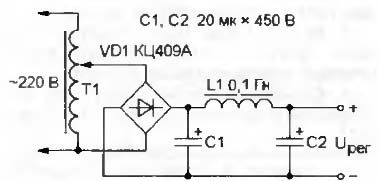

В любительских условиях механический узел получался в изготовлении сложным, а главное ненадежным. Более простой и надежный способ использования автотрансформатора был предложен Э. Мурадханяном из Еревана в журнале «Радио» №12 2004. Схема этого устройства показана на рисунках 5 и 6.

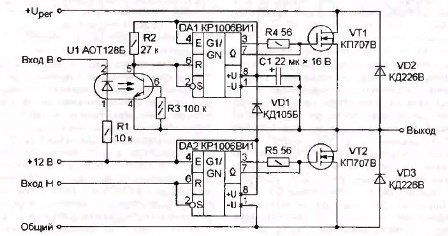

Напряжение сети 220В подается на автотрансформатор T1, а с его подвижного контакта на выпрямительный мост VD1 с фильтром C1, L1, C2. На выходе фильтра получается изменяемое постоянное напряжение Uрег, используемое собственно для питания двигателя.

Напряжение Uрег через резистор R1 также подается на задающий генератор DA1, выполненный на микросхеме КР1006ВИ1 (импортный вариант NE555). В результате такого подключения обычный генератор прямоугольных импульсов превращается в ГУН (генератор, управляемый напряжением). Поэтому, при увеличении напряжения Uрег увеличивается и частота генератора DA1, что приводит к увеличению частоты вращения двигателя. При снижении напряжения Uрег пропорционально уменьшается и частота задающего генератора, что позволяет избежать перегрев обмоток и перенасыщение магнитопровода статора.

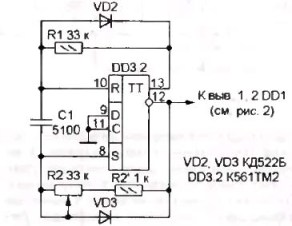

В той же журнальной статье автор предлагает вариант задающего генератора, который позволяет избавиться от использования автотрансформатора. Схема генератора показана на рисунке 7.

Генератор выполнен на втором триггере микросхемы DD3, на схеме обозначен как DD3.2. Частота задается конденсатором C1, регулировка частоты осуществляется переменным резистором R2. Вместе с регулировкой частоты изменяется и длительность импульса на выходе генератора: при понижении частоты длительность уменьшается, поэтому напряжение на обмотках двигателя падает. Такой принцип управления называется широтно импульсной модуляцией (ШИМ).

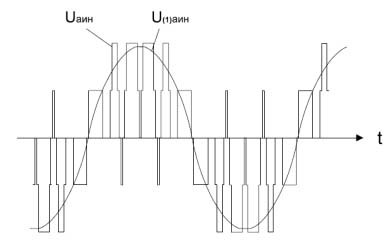

В рассматриваемой любительской схеме мощность двигателя невелика, питание двигателя производится прямоугольными импульсами, поэтому ШИМ достаточно примитивна. В реальных промышленных частотных преобразователях большой мощности ШИМ предназначена для формирования на выходе напряжений практически синусоидальной формы, как показано на рисунке 8, и для реализации работы с различными нагрузками: при постоянном моменте, при постоянной мощности и при вентиляторной нагрузке.

Рисунок 8. Форма выходного напряжения одной фазы трехфазного инвертора с ШИМ.

Силовая часть схемы

Современные фирменные частотники имеют на выходе мощные транзисторы структуры MOSFET или IGBT, специально предназначенные для работы в преобразователях частоты. В ряде случаев эти транзисторы объединены в модули, что в целом улучшает показатели всей конструкции. Управление этими транзисторами производится с помощью специализированных микросхем-драйверов. В некоторых моделях драйверы выпускаются встроенными в транзисторные модули.

Наиболее распространены в настоящее время микросхемы и транзисторы фирмы International Rectifier. В описываемой схеме вполне возможно применить драйверы IR2130 или IR2132. В одном корпусе такой микросхемы содержится сразу шесть драйверов: три для нижнего ключа и три для верхнего, что позволяет легко собрать трехфазный мостовой выходной каскад. Кроме основной функции эти драйверы содержат также несколько дополнительных, например защита от перегрузок и коротких замыканий. Более подробную информацию об этих драйверах можно узнать из технических описаний Data Sheet на соответствующие микросхемы.

При всех достоинствах единственный недостаток этих микросхем их высокая цена, поэтому автор конструкции пошел другим, более простым, дешевым, и в то же время работоспособным путем: специализированные микросхемы-драйверы заменены микросхемами интегрального таймера КР1006ВИ1 (NE555).

Выходные ключи на интегральных таймерах

Если вернуться к рисунку 6, то можно заметить, что схема имеет для каждой из трех фаз выходные сигналы, обозначенные как «Н» и «В». Наличие этих сигналов позволяет раздельно управлять верхними и нижними ключами. Такое разделение позволяет формировать паузу между переключением верхних и нижних ключей при помощи блока управления, а не самими ключами, как было показано в схеме на рисунке 3.

Схема выходных ключей с применением микросхем КР1006ВИ1 (NE555) показана на рисунке 9. Естественно, что для трехфазного преобразователя понадобится три экземпляра таких ключей.

В качестве драйверов верхних (VT1) и нижних (VT2) ключей используются микросхемы КР1006ВИ1, включенные по схеме триггеров Шмидта. С их помощью возможно получить импульсный ток затвора не менее 200мА, что позволяет получить достаточно надежное и быстрое управление выходными транзисторами.

Микросхемы нижних ключей DA2 имеют гальваническую связь с источником питания +12В и, соответственно, с блоком управления, поэтому их питание осуществляется от этого источника. Микросхемы верхних ключей можно запитать так же, как было показано на рисунке 3 с использованием дополнительных выпрямителей и отдельных обмоток на трансформаторе. Но в данной схеме применяется иной, так называемый, «бустрепный» метод питания, смысл которого в следующем. Микросхема DA1 получает питание от электролитического конденсатора C1, заряд которого происходит по цепи: +12В, VD1, C1, открытый транзистор VT2 (через электроды сток – исток), «общий».

Другими словами заряд конденсатора C1 происходит в то время, когда открыт транзистор нижнего ключа. В этот момент минусовой вывод конденсатора С1 оказывается практически накоротко соединен с общим проводом (сопротивление открытого участка «сток – исток» у мощных полевых транзисторов составляет тысячные доли Ома!), что и обеспечивает возможность его заряда.

При закрытом транзисторе VT2 также закроется и диод VD1, заряд конденсатора C1 прекратится до следующего открытия транзистора VT2. Но заряд конденсатора C1 достаточен для питания микросхемы DA1 на время, пока закрыт транзистор VT2. Естественно, что в этот момент транзистор верхнего ключа находится в закрытом состоянии. Данная схема силовых ключей оказалась настолько хороша, что без изменений применяется и в других любительских конструкциях.

В данной статье рассмотрены лишь самые простые схемы любительских трехфазных инверторов на микросхемах малой и средней степени интеграции, с которых все начиналось, и где можно даже по схеме рассмотреть все «изнутри». Более современные конструкции выполнены с применением микроконтроллеров, чаще всего серии PIC, схемы которых также неоднократно публиковались в журналах «Радио».

Микроконтроллерные блоки управления по схеме более просты, чем на микросхемах средней степени интеграции, имеют такие нужные функции, как плавный пуск двигателя, защита от перегрузок и коротких замыканий и некоторые другие. В этих блоках все реализовано за счет управляющих программ или как их принято называть «прошивок». Именно от этих программ и зависит насколько хорошо или плохо будет работать блок управления трехфазного инвертора.

Достаточно простые схемы контроллеров трехфазного инвертора опубликованы в журнале «Радио» 2008 №12. Статья называется «Задающий генератор для трехфазного инвертора». Автор статьи А. Долгий является также автором цикла статей о микроконтроллерах и многих других конструкций. В статье приведены две простых схемы на микроконтроллерах PIC12F629 и PIC16F628.

Частота вращения в обеих схемах изменяется ступенчато с помощью однополюсных переключателей, что вполне достаточно во многих практических случаях. Там же дается ссылка где можно скачать готовые «прошивки», и, более того, специальную программу, с помощью которой можно изменять параметры «прошивок» по своему усмотрению. Возможна также работа генераторов режиме «демо». В этом режиме частота генератора уменьшена в 32 раза, что позволяет визуально с помощью светодиодов наблюдать работу генераторов. Также даются рекомендации по подключению силовой части.

Но, если не хочется заниматься программированием микроконтроллера фирма Motorola выпустила специализированный интеллектуальный контроллер MC3PHAC, предназначенный для систем управления 3-фазным двигателем. На его базе возможно создание недорогих систем регулируемого трехфазного привода, содержащего все необходимые функции для управления и защиты. Подобные микроконтроллеры находят все более широкое применение в различной бытовой технике, например, в посудомоечных машинах или холодильниках.

В комплекте с контроллером MC3PHAC возможно использование готовых силовых модулей, например IRAMS10UP60A разработанных фирмой International Rectifier. Модули содержат шесть силовых ключей и схему управления. Более подробно с этими элементами можно в их документации Data Sheet, которую достаточно просто найти в интернете.