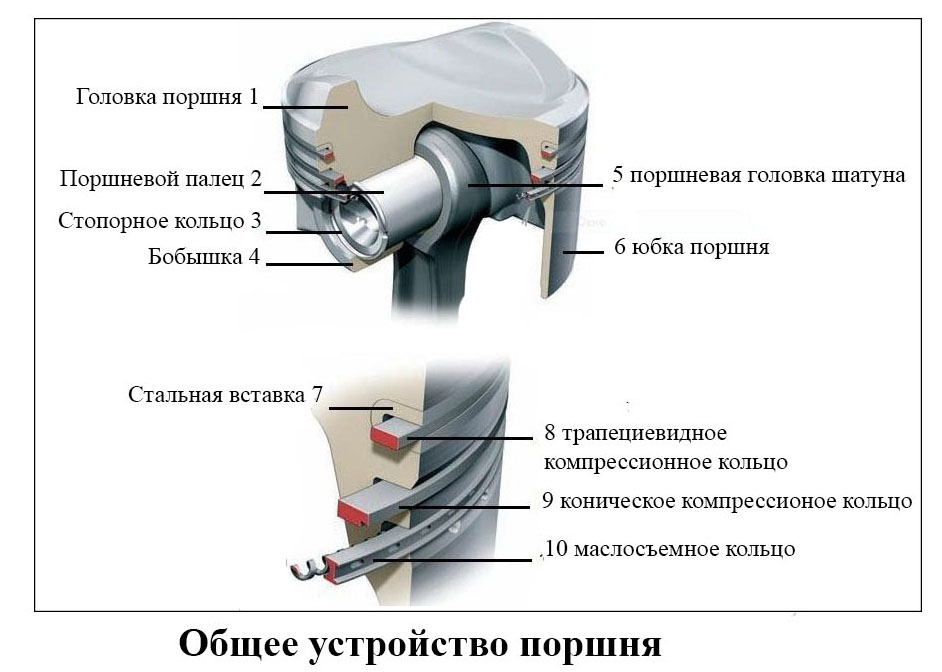

Устройство поршня

Поршень является основной деталью поршневых двигателей внутреннего сгорания. Поршень служит для восприятия и преобразования энергии сжатого газа в энергию поступательного движения. Поршень, как правило, имеет цилиндрическую форму. Во врем я работы двигател я поршень совершает возвратно поступательное движение внутри цилиндра.

Основные функции поршн я :

- Воспринимает давление газов и передает возникающее усилие на шатун — коленчатый вал;

- Создает герметизацию камеры сгорани я ;

- Отводит лишнее тепло от камеры сгорания.

Поршень двигателя состоит из трех основных частей:

Днище поршня (воспринимает газовые силы и тепловую нагрузку);

Уплотняющая часть поршня (поршневые кольца, которые препятствуют прорыву газов в картер и передают большую часть тепла от поршня цилиндру двигателя);

Направляющая частьпоршня (юбка) — поддерживает положение поршня и передаёт боковую силу на стенку цилиндра.

В обиходе автомобилистов часто встречается такое название, как головка поршня. Головкой поршня называют днище поршня с его уплотняющей частью.

Днище поршня

Основная рабочая поверхность детали, которая вместе со стенками гильзы цилиндров и головкой блока формирует камеру сгорания, в которой и происходит сгорание горючей смеси. Днище поршня может иметь различную конструкцию в зависимости от типа и особенностей двигателя.

Виды поршней

В двухтактных двигателях применяются поршни со сферической формой днища, что приводит к повышению эффективности наполнения камеры сгорания горючей смесью и улучшает отвод отработанных газов.

В четырехтактных бензиновых двигателях днище имеет плоскую или вогнутую форму. Углубления – выемки служат для улучшения смесеобразования и уменьшают вероятность столкновения поршня с клапаном.

В дизельных моторах углубления в днище более габаритные и имеют различные формы. Такие выемки называют поршневой камерой сгорания. В процессе работы в поршневых камерах сгорания создаются завихрения, которые способствуют улучшению качества смешивания топлива с воздухом.

Уплотняющая часть поршня

Уплотняющая часть поршня предназначена для установки компрессионных и маслосъемных колец, которые предназначены для устранения зазора между поршнем и стенкой гильзы цилиндров.

Уплотняющая часть представл яет собой проточки (канавки) в цилиндрической поверхности поршня. В двухтактных двигателях в проточки встав ляются специальные вставки, в которые упираются замки колец, благодар я которым кольца не прокручиваютс я .

Число канавок, на уплотняющей части поршн я , соответствует количеству поршневых колец. Чаще всего примен я етс я конструкция с тремя кольцами — двумя компрессионными и одним маслосъемным. В канавке под маслосъемное кольцо имеютс я специальные отверстия для стека масла, которое снимается маслосъемным кольцом со стенки гильзы цилиндра.

Юбка поршн я

Юбка я в л я етс я направл я ющей поршня, обеспечива ет только возвратно-поступательное движение детали.

Поршни дизельных двигателей

Чугунная вставка в канавку первого компрессионного кольца

Такая мера увеличения эффективности и надежности компрессионных колец применяется с 1931 года, чаще такая вставка располагалась только на первом компрессионном кольце, в некоторых случаях и второе.

Вставки изготавливаются из аустенитного чугуна (обладает высокой кислотостойкостью, щелочестойкостью и жаропрочностью)к тому же имеет подобный коэффициент теплового расширения, особо стойкие к изнашиванию. В этой оправке из чугуна находится первое компрессионное кольцо, работающее в самых суровых условиях, а это очень высокая температура и давление так распространенное в дизельных двигателях.

Канал охлаждения в поршне

Чтобы охладить область вокруг камеры сгорания наиболее эффективно, учитывая высокие температуры вытекающими из высокой выходной мощности применяют различные типы охлаждающих каналов.

Вариант с отрытым каналом в поршне через который впрыскивается масло из головки шатуна

Поршни со втулками в бобышках

Бобышки одни из высоко нагруженных областей поршня, в дизельных двигателях температура бобышек может подниматься до 240°C , при такой температуре алюминиевый сплав значительно теряет свою прочность. Для предотвращения обрыва бобышек или изменения их формы на овальную на высокой нагрузке устанавливают кремниево-латуниевые втулки, сплав: CuZn31Si1. Значительно увеличивающих прочность.

В поршнях FERROTHERM® рисунок вверху справа, днище поршня кольцевой пояс и часть бобышек сделанна из сплава стали несущая основную нагрузку, вторая отдельная часть это юбка из легкого алюминиевого сплава связанная с поршнем через бобышки. Охлаждающий канал головки поршня закрыт стальной пластиной. Такой тип поршня показывает отличные характеристики, низкое линейное расширение, низкий расход масла, повышенные нагрузки, из за высокой температуры днища поршня происходит лучшее сжигание топлива снижая токсичность выхлопа.

Оптимизированный поршень MONOTHERM®

Поршни MONOTHERMR

Поршень MONOTHERM® появился в результате развития THERM®. Эти поршни дизелей полносттью изготовлены из сплава стали с очень точно оптимизированным весом. Применяются в двигателях с очень маленькой высотой сжатия меньше 50% от диаметра цилиндра. Качество обработки на высшем уровне. Масса поршня близка к массе аналогичного поршня из алюминиевого сплава, рассчитанного на такую же нагрузку. Используются в дизельных двигателях с пиковым давлением в цилиндре до 20Мпа.

Оптимизированный MONOTHERM поршень

В оптимизированных поршнях MONOTHERM®, поршневая юбка связана с бобышками со всех сторон, верхний край юбки так же имеет связь с головкой поршня, что увеличивает его устойчивость к нагрузкам. Выдерживает давление в цилиндре до 25 МПа.

Поршни MonoXcompR

Чтобы противостоять еще большему давлению на поршень и выдерживать еще большую температуру в камере сгорания компания MAHLE разработала поршень MonoXcomp®; имеющий сложное строение и состоит из нескольких частей.

Головка поршня и его юбка изготавливается из различных металлов, что позволяет выбирать необходимые значения прочности и стойкости к температуре и окислительным реакциям подбираю необходимые материалы и возможность производить эти части кованными.

Такая компоновка поршня позволяет выдерживать давление больше чем 25 Мпа, тонкие стенки в области стержня так же образуют охлаждающий канал с циркулирующим маслом и эффективно отводят тепло от высоко нагруженных температурных зон, не распространяя высокую температуру на остальные части поршня.

Две части поршня позволяют выполнить большой канал для охлаждения, таким образом получается 2 контура охлаждения- в области стержня(в середине поршня) и в кольцевом поясе, эти каналы соединены между собой.

Соединительный элемент двух деталей поршня(стержень) в состоянии выдерживать инерционные нагрузки даже при 3000 об/мин, в другом случае, когда происходит такт рабочего хода, вся нагрузка передаётся через опорные элементы, не нагружая соединительные детали. Высота поршня может составлять менее 60% от его диаметра.

Поршень MonoXcomp® для грузовика

Поршни MonoWeld®

Детали стального поршня сварены трением и носят название MonoWeld®

Структура более жесткая, чем поршень MONOTHERM®. По сравнению с MonoXcomp®, поршень MonoWeld® так же имеет обширные каналы охлаждения, но не имеет дополнительного канала в центре. Рассчитаны на нагрузку до 25 МПа.

Поршень MonoWeld® для грузовика

Поршни для двухтактных двигателей

Поршни двухтактных двигателей подвержены более высокой температуре потому что за два оборота коленчатого вала происходит два рабочих хода, в четырех тактных в этом же промежутке совершается всего один рабочий ход. К тому же поршень управляет фазами газообмена, клапанов там нет. Поршни делают из гиперэвтектического сплава AlSi.

Какой тип поршня используется в двигателе, конечно имеет большое значение, он рассчитан для определенных режимов и должен соответствовать некоторым критериям, проще говоря Сила поршня способность эффективно отводить тепло, выдерживать переменную нагрузку и многое другой.

Поршни

Условия работы, нагрузки

Поршень служит для:

- передачи силы давления газов на шатун (в тронковых дизелях) или на поршневой шток (в крейцкопфных дизелях);

- передачи нормальной силы на стенку цилиндра (в тронковых дизелях);

- образования камеры сгорания и обеспечения ее герметичности;

- управления открытием и закрытием окон (в двухтактных дизелях).

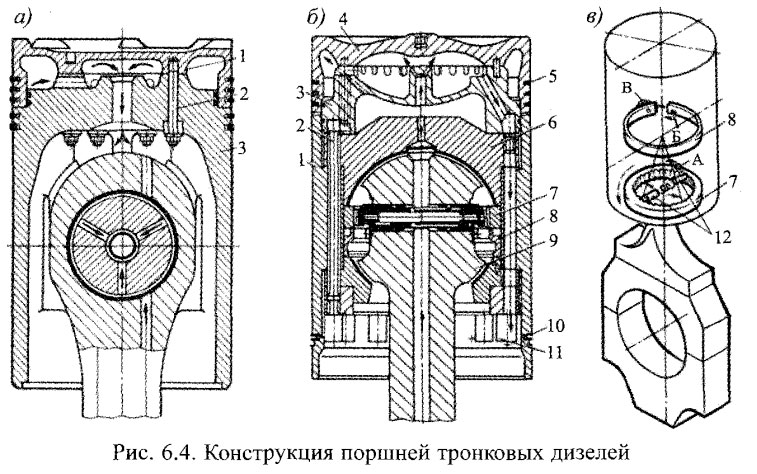

По конструктивному выполнению различают поршни тронковых дизелей — цельные или составные, неохлаждаемые или охлаждаемые, и крейцкопфных дизелей — составные, охлаждаемые.

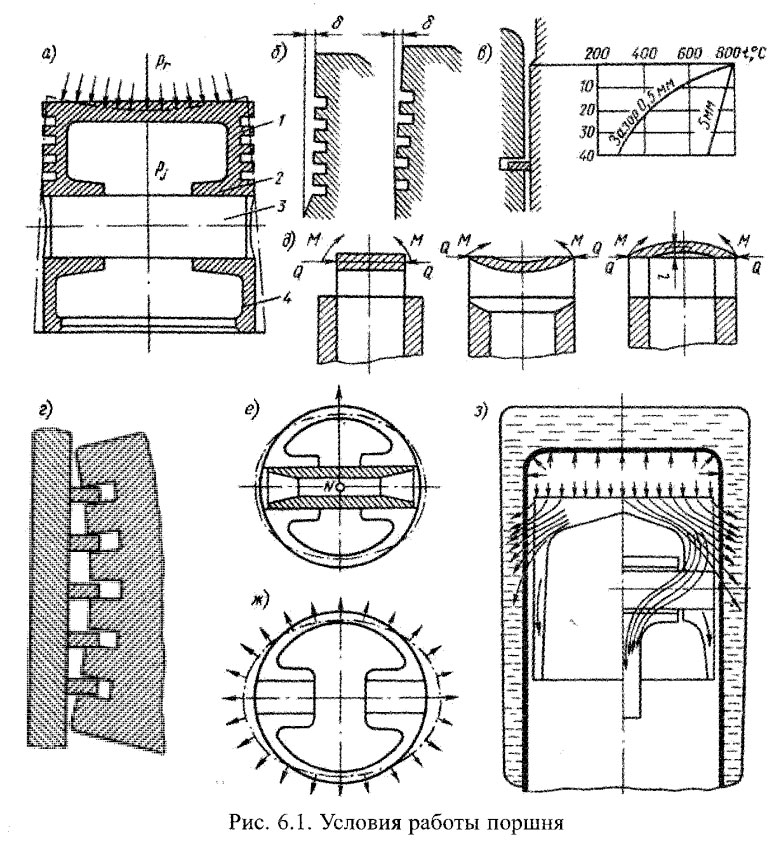

Поршень состоит (рис. 6.1а) из головки 1 (верхней части с круговыми канавками для уплотнительных колец) и направляющей части -тройка 4 с канавками для маслосъемных колец (в тронковых дизелях) или юбки (в крейцкопфных дизелях). Внутри тронка имеются приливы — бобышки 2 с отверстиями для установки поршневого пальца 3.

Головка поршня воспринимает давление газов и осуществляет газораспределение (в двухтактных дизелях), тронк выполняет роль ползуна, скользящего по стенке цилиндра, передает на нее нормальную силу и перекрывает выпускные и продувочные окна при положении поршня в ВМТ для предотвращения прорыва газов и продувочного воздуха в картер (в двухтактных дизелях). Юбка поршня в крейцкопфных дизелях обеспечивает его центровку в цилиндре и перекрывает окна при положении поршня в ВМТ (в двухтактных дизелях с неуправляемым выпуском).

Во время работы дизеля поршень нагревается и расширяется больше, чем цилиндровая втулка. Для предотвращения заедания поршня предусматривают между ним и втулкой цилиндра тепловой зазор. Наиболее интенсивно нагревается головка поршня. Поэтому радиальный зазор 5 между головкой и втулкой устанавливают больше, чем между тронком (или юбкой) и втулкой. Для этого головку поршня изготавливают меньшего диаметра, чем тронк, или обрабатывают ее на конус (рис, 6.1 б). Зазор зависит от диаметра цилиндра, конструкции, материала и условий охлаждения поршня, его устанавливают опытным путем, так как при увеличении зазора возрастает температура газа и поршня над верхним поршневым кольцом (рис. 6.1 в), ухудшая условия его работы. Зазор между тронком и втулкой должен обеспечивать только свободное перемещение поршня. Большой зазор вызывает стуки при переходе поршня через мертвые точки, так как нормальная сила изменяет свое направление и перекладывает поршень в цилиндре с одной стороны на другую. Кстати, появление глухих стуков свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы.

У тронковых дизелей с чугунными поршнями диаметральный тепловой зазор между головкой и втулкой обычно равен 0,006D, а между тронком и втулкой — 0,001D; для поршней из алюминиевых сплавов зазоры устанавливают приблизительно в два раза больше.

Поршень подвергается воздействию больших механических и термических нагрузок.

Механические нагрузки возникают под действием силы давлений газов и силы инерции. Сила давления газов Рг вызывает циклически повторяющуюся деформацию днища и стенки поршня (см. рис. 6.1а), а сила инерции Рj стремится разорвать шпильки крепления головки или днища (в составных поршнях).

Термические нагрузки обусловлены непосредственным соприкосновением головки поршня с горячими газами (через поршень отводится 8-10% теплоты, выделяющейся при сгорании топлива в цилиндре), тепловая нагрузка поршня резко возрастает при увеличении диаметра цилиндра D (квадратичная зависимость) и при переходе от четырехтактного (т = 2) к двухтактному (т = 1) циклу.

У тронковых дизелей при прочих равных условиях тепловая нагрузка поршня выше, чем у крейцкопфных, вследствие дополнительного нагрева тройка поршня от трения о стенку цилиндра. У двухтактных дизелей с контурной схемой газообмена неравномерный нагрев поршня приводит к значительной асимметрии температурного поля относительно его оси и возникновению дополнительных термических напряжений.

У 2-тактных дизелей с прямоточно-щелевой схемой газообмена большая тепловая нагрузка выпускного поршня обусловлена омыванием горячими газами не только днища поршня, но и всей боковой поверхности его головки. В лучших условиях работают поршни дизелей с прямоточно-клапанной продувкой, у которых поток продувочного воздуха хорошо и равномерно охлаждает головку поршня.

Сильный нагрев головки снижает ее прочность, а значительные перепады температур (осевой и радиальный) вызывают в днище поршня высокие термические напряжения, и головка деформируется (рис. 6.1 г).

Термические напряжения и характер деформации существенно зависят от формы днища поршня. Если днище условно отделить от стенок головки поршня, то при линейном изменении температуры по толщине термические напряжения в днище не возникнут, а его свободная тепловая деформация выразится в увеличении наружного диаметра и изгибе в сторону газов. В реальных условиях свободной тепловой деформации днища препятствуют более холодные стенки головки поршня, и в местах соединения возникают изгибающие моменты М и сжимающие усилия Q (рис. 6.1d.). В результате плоское днище и вогнутое будут изгибаться в сторону холодных поверхностей, и на горячих поверхностях днищ (со стороны газов) возникнут термические напряжения сжатия, усиливающиеся за счет циклически действующих механических нагрузок; холодные поверхности днищ под действием тепловых и механических нагрузок будут испытывать напряжения растяжения. Если во время работы дизеля температура днища достигнет значения, при котором возникает явление «криппа» (ползучести материала), то напряжения сжатия на горячей поверхности снимаются.

После уменьшения нагрузки или остановки дизеля поршень охлаждается, и в нем возникают остаточные напряжения растяжения, которые могут вызвать трещины, прогрессирующие при дальнейшей работе дизеля с попеременными нагревами и охлаждениями поршня. В выпуклом днище поршня сила Q на плече Ɩ создает изгибающий момент, противоположный по знаку моменту М и обычно более значительный по значению. В результате на горячей поверхности выпуклого поршня возникнут напряжения растяжения. С учетом противоположного направления действия механических нагрузок от газовых сил выпуклая форма днища является наиболее целесообразной.

У тронковых дизелей в результате действия силы давления газов на днище поршня (рис. 6.1а), нормальной силы N на боковую поверхность (рис. 6.1 е), нагрева от головки поршня и теплоты трения (рис. 6. 1.е) деформируется также тронк поршня. Вследствие неравномерного распределения металла по сечению тронка он принимает овальную форму с большей осью по оси поршневого пальца, который является как бы направляющей при деформации. В результате между цилиндровой втулкой и тронком может возникнуть натяг, что приведет к заеданию поршня. Поэтому в большинстве конструкций в районе бобышек с поверхности поршня снимается металл.

У крейцкопфных дизелей юбка поршня разгружена от нормальной силы N , но она может касаться стенки цилиндра при большом зазоре в паре ползун-параллель, а также вследствие вибраций и разности давлений на боковую поверхность поршня со стороны выпуска и продувки в момент открытия выпускных окон (в двухтактных дизелях с контурной продувкой).

Наибольшие термические напряжения от радиального перепада температур возникают в днищах неохлаждаемых, а от осевого — в днищах охлаждаемых поршней, хотя общий уровень тепловой нагрузки у последних ниже.

У неохлаждаемых поршней теплота от головки отводится охлаждающей цилиндр водой (рис. 6.1 з) через поршневые кольца (60-80%) и тронк (20-40%). Некоторое количество теплоты отводится через поршневой палец к шатуну, а также передается картерным газам и масляному «туману».

К конструкции поршня предъявляют следующие основные требования: наименьшая теплонапряженность, т.е. температуры днища и стенок головки в зоне поршневых колец должны быть по возможности снижены при минимальных перепадах температур в радиальном и осевом направлениях; меньшая масса (для снижения сил инерции) при достаточной прочности и жесткости (для предотвращения деформации). Кроме того, материал головки должен быть жаропрочным и жаростойким, а направляющей части — износостойким, иметь хорошие антифрикционные свойства и малый коэффициент линейного расширения.

Материал цельных поршней: серый чугун, высокопрочный чугун и алюминиевые сплавы литейные жаропрочные или деформируемые. В составных поршнях головку или днище изготавливают отъемными из легированной стали (обычно молибденовой или хромо-молибденовой), а направляющую часть — из чугуна или алюминиевого сплава. Это дает возможность получить жароупорную конструкцию при относительно небольшой массе и заменять при необходимости только головку поршня.

Высокий коэффициент теплопроводности алюминиевых сплавов (в три-четыре раза выше, чем у чугуна и стали) и небольшой коэффициент трения дают возможность снизить температуру днища поршня, его массу и силы инерции, а также потери на трение. Кроме того, поршни из алюминиевых сплавов более технологичны при изготовлении и на их поверхностях меньше образуется нагара. Передача теплоты от газов к алюминиевому поршню на 30-40% меньше, чем к чугунному или стальному.

Вследствие более низкой температуры (и, следовательно, лучшего наполнения цилиндров воздухом) и меньших потерь на трение при замене чугунных поршней поршнями из алюминиевых сплавов мощность дизеля может быть повышена на 10-15%, а расход топлива снижен.

Недостатки поршней из алюминиевых сплавов: малая прочность при высоких температурах, быстрая разработка канавок поршневых колец и бобышек поршневого пальца, относительно высокая стоимость. Из-за большого коэффициента линейного расширения алюминиевых сплавов (в 2-2,5 раза выше, чем у чугуна и стали) необходимо увеличивать радиальный зазор между тронком поршня и цилиндром почти в два раза по сравнению с чугунными поршнями, что затрудняет пуск дизеля, вызывает стуки в цилиндрах при работе на малых нагрузках и увеличивает тепловую нагрузку верхних поршневых колец.

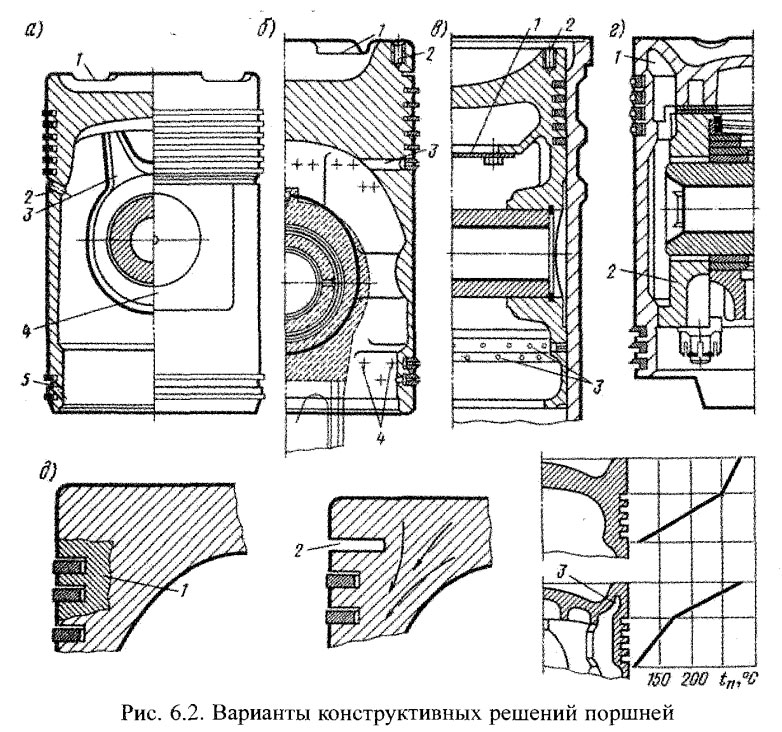

Конструкция поршня зависит от типа дизеля и уровня его форсунок. Днище поршня для увеличения жесткости иногда подкрепляют ребрами 3 (рис. 6.2а). Карманы 1 на днище (рис. 6.2а, б) в четырехтактных дизелях предусматривают для обеспечения свободного открытия газораспределительных клапанов, а для выемки поршня из цилиндра по краям днища часто сверлят и нарезают отверстия для рымов 2 (рис. 6.26, в). Для предотвращения нагарообразования на поверхности днища и защиты поршневого подшипника от теплового излучения внутреннюю поверхность головки поршня иногда закрывают кожухом 1 (рис. 6.2в). Форма днища ВОД и СОД определяется главным образом способом смесеобразования, а МОД и форсированных СОД — условием обеспечения наименьшей теплонапряженности головки. Поэтому днище поршней МОД чаще всего выполняют плоским (с маловогнутой или с маловыпуклой поверхностью), так как такая форма имеет наименьшую поверхность нагрева и более равномерное распределение температур в осевом направлении. В днищах поршней МОД обычно не делают сверления для рымов, являющиеся концентраторами напряжений, а для демонтажа применяют специальные бандажи, надеваемые на верхнюю часть головки.

Высота головки поршня зависит от размеров и расположения поршневых колец, а также расстояния канавки верхнего кольца от кромки днища. Для обеспечения лучшего отвода теплоты и более совершенных условий работы верхнего поршневого кольца его канавку до недавнего времени размещали по возможности дальше от днища так, чтобы при положении поршня в ВМТ кольцо было не выше уровня охлаждающей воды в зарубашечном пространстве; у двухтактных дизелей с контурной продувкой положение верхнего кольца согласуют с расположением верхних кромок окон. Для предотвращения быстрого изнашивания канавок их нижние поверхности хромируют или закаливают, в канавках устанавливают кольца из легированного чугуна с высокой механической прочностью, в головку поршня из алюминиевого сплава заливают обойму 1 из аустенитного чугуна с большим содержанием никеля для одного или двух верхних колец (рис. 6.2d). Для уменьшения тепловой нагрузки верхних поршневых колец у неохлаждаемых поршней в ряде случаев предусматривают наружные, а у охлаждаемых поршней внутренние «тепловые дамбы».

Наружная дамба 2 (рис. 6.2а) представляет собой глубокую канавку над верхним кольцом, создающую высокое термическое сопротивление (за счет малой теплопроводности газа) и заставляющую тепловой поток устремляться в обход верхних колец к нижним кольцам. Внутренняя дамба 3 (рис. 6.2d), 1 (рис. 6.2г) — это внутренняя круговая полость над поясом поршневых колец, уменьшающая поток теплоты к верхним кольцам за счет теплоотвода к охладителю поршня.

Длину тронка поршня определяют в зависимости от допустимого удельного давления на стенку цилиндра и системы газообмена (в двухтактных дизелях). Толщину стенок тронка под уплотнительными кольцами в цельных неохлаждаемых поршнях часто резко уменьшают (см. рис. 6.2а, б) для снижения теплопотока к тронку, предотвращения его перегрева, деформации и заедания поршня. Необходимую жесткость тронку обеспечивают его оребрением.

В ВОД (высокооборотные) с поршнями из алюминиевых сплавов для снижения температуры тронка и уменьшения зазора в паре тронк — цилиндр между головкой поршня и тронком или в тронке иногда делают прорезь; в этом случае упругий тонкостенный тронк деформируется независимо от деформации головки поршня. Однако прорезь уменьшает жесткость поршня, поэтому в форсированных дизелях тронк не прорезают, а обрабатывают на конус (основание конуса в нижней части тронка).

Для снижения сил трения и износа тронка на его поверхности иногда выполняют клинообразные углубления. При перетекании масла из одного углубления в другое создается гидродинамическое давление, способствующее уменьшению трения и износа.

Утолщение в нижней части тронка служит для его ужесточения и предотвращения возможных деформаций при сборке и разборке (иногда для этого к торцу юбки крепят стальное кольцо), подгонки поршней по массе и использования в качестве технологической базы при обработке поршня.

Канавки для маслосъемных колец располагают на тронке выше или ниже поршневого пальца. В первом случае тронк будет обильно смазываться маслом, что способствует снижению его износа. Под канавками для колец или в самих канавках для отвода масла высверливают отверстия 2 и 5 (рис. 6.2а), 3 и 4 (рис. 6.2б).

В направляющей части поршней МОД и мощных СОД (среднеоборотные) делают круговые канавки в виде «ласточкина хвоста», в которые закатывают противозадирные кольца из свинцовистой или оловянистой бронзы; после проточки диаметр колец на 0,1-0,4 мм больше диаметра поршня. Указанные кольца одновременно служат для амортизации ударов юбки о стенку цилиндра, привалки поршня по цилиндру и контроля его положения в эксплуатации.

Для предотвращения заедания поршня вследствие неравномерной деформации тронка выполняют следующие мероприятия:

- в районе бобышек поршня сошлифовывают часть металла или выбирают «карманы»-холодильники 4 (рис. 6.2а). В этом случае уменьшается местная концентрация металла и масса поршня;

- тронк поршня изготавливают овальным с большей осью в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца (во время работы дизеля тронк приобретает цилиндрическую форму);

- поршневой палец закрепляют в специальной, опирающейся на днище и прикрепленной к головке поршня вставке 2 (рис. 6.2г). При этом тронк поршня не имеет бобышек и отверстий для пальца и при нагреве деформируется равномерно.

Для улучшения отвода теплоты от днища у неохлаждаемых поршней увеличивают толщину днища от центра к кромкам и сечение головки в зоне колец (см. рис. 6.2а, б), и поршни изготавливают из алюминиевых сплавов, имеющих высокий коэффициент теплопроводности.

У форсированных ВОД применяют тепловую изоляцию днища поршня. Для этого на днище закрепляют стальную жаростойкую накладку или наносят керамическое жаростойкое покрытие (карбид вольфрама с присадкой кобальта, карбид хрома с присадкой никеля и др.). К сожалению, керамические покрытия, имея разные с материалом поршня коэффициенты теплового расширения, со временем отслаиваются и поэтому до сих пор распространения не получили.

В обоих случаях происходит перераспределение статей теплового баланса дизеля: уменьшается теплопоток в поршень и увеличивается температура выпускных газов.

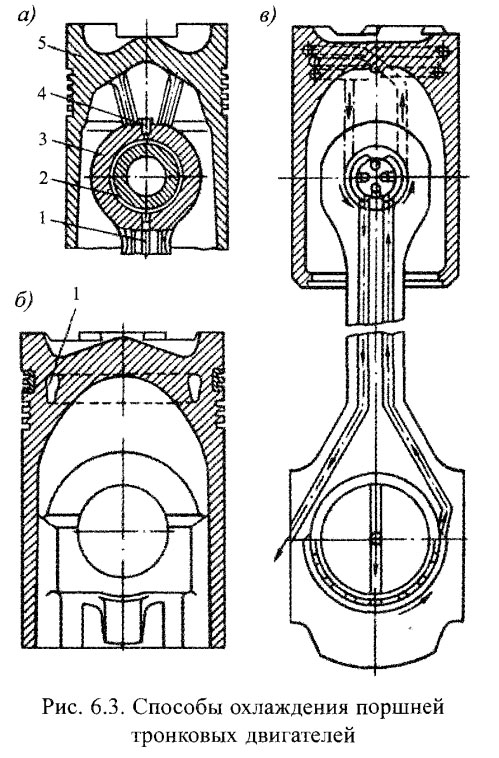

Снижение теплонапряженности охлаждаемых поршней достигается тщательной отработкой их конструкции (выбор материала, оптимальных толщин стенок и т.д.) и системой охлаждения. В качестве охладителя применяют масло или воду.

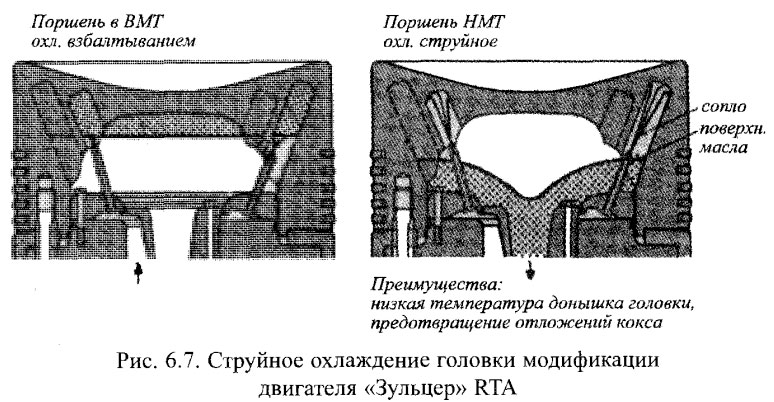

Основное преимущество масляного охлаждения — возможность применения в тронковых и крейцкопфных дизелях (протечки масла в картер не опасны), а основной недостаток — вероятность коксования масла на донышке, резко ухудшающего теплоотвод.

Преимущества водяного охлаждения: высокая теплоемкость воды (почти в 2,5 раза выше, чем у масла) и больший коэффициент теплоотдачи от стенок поршня к воде. Основные недостатки: возможность применения только в крейцкопфных дизелях, необходимость тщательного изготовления и изоляции системы подвода и отвода воды во избежание ее попадания в масло.

В судовых тронковых дизелях используют следующие способы охлаждения поршней.

Струйное (фонтанное) охлаждение (рис. 6.3а) применяют при умеренной теплонапряженности поршня. Масло по сверлению 1 в шатуне поступает в кольцевую канавку 2 поршневого подшипника 3, через сопло 4 струей омывает днище поршня 5 и стекает в картер дизеля.

Проточное охлаждение с помощью змеевика 1 (рис. 6.3в), залитого в тело головки при изготовлении поршня, или организованной в теле головки кольцевой полости 1 (рис. 6.36).

В змеевик масло обычно поступает по сверлениям в шатуне и поршневом пальце, а затем из поршня или через сверления в пальце и шатуне (см. рис. б.Зв) сливается в картер. В кольцевую полость масло попадает по сверлениям в шатуне и поршневом пальце или через сопло, установленное в картере дизеля соосно с вертикальным сверлением в теле поршня.

Охлаждение взбалтыванием масла (за счет «коктейль-эффекта») является наиболее эффективным, его широко применяют в современных судовых дизелях (рис. 6.4а, б). Сечения подводящих и отводящих масло каналов или высоту сливных отверстий подбирают таким образом, чтобы полость охлаждения была заполнена маслом только частично. Под действием сил инерции объем масла попеременно отбрасывается то к верхней, то к нижней части полости охлаждения, интенсивно омывая нагретые зоны поршня. Нагретое масло заменяется поступающим в поршень холодным маслом. Высокий коэффициент теплоотдачи в масло (почти в два раза больше, чем при циркуляционном охлаждении) обеспечивается за счет высокой средней скорости поршня и участия в теплообмене всей массы масла, а не только пограничного слоя.

Вероятность коксования масла на охлаждаемых поверхностях поршня при охлаждении взбалтыванием значительно уменьшается.

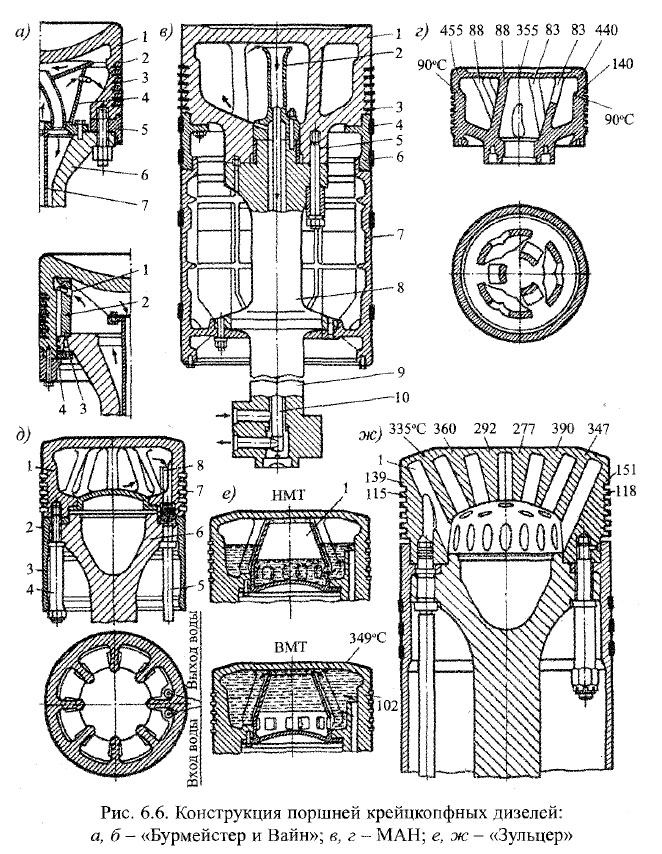

В крейцкопфных дизелях применяют циркуляционное охлаждение поршней (рис. 6.6а, д) или охлаждение взбалтыванием (рис. 6.6е, ж). Охладитель подводят к поршню с помощью телескопических (масло или вода) или шарнирных качающихся труб (масло).

Конструкции поршней тронковых дизелей показаны на рис. 6.4. Поршень дизеля СЕМТ РС-4 (рис. 6.4д) — составной, имеет съемное тонкостенное стальное днище, которое опирается круговым ребром 1 на тронк 3 из алюминиевого сплава и крепится к нему податливыми шпильками 2. Поршень охлаждается за счет взбалтывания масла во время работы дизеля. Масло подводится по сверлениям в теле шатуна, поршневом пальце и бобышках поршня в кольцевую полость в зоне поршневых колец, а затем поступает в полость под днищем и, охлаждая его, сливается в картер. Верхние поршневые кольца хромированы, а их канавки для повышения износоустойчивости подвергнуты индукционной закалке.

Поршень дизеля «Зульцер» Z40/48 (рис. 6.46) состоит из стальной головки 4, чугунного тронка 1 и разъемной сферической опоры 6, которая вместе со сферической головкой 9 шатуна образует поршневой подшипник. Тонкостенное днище поршня опирается на силовое кольцо 3, через которое сила давления газов передается непосредственно на сферическую опору и далее на головку шатуна. Все части поршня соединены длинными податливыми шпильками 2. На головке поршня установлены уплотнительные кольца 5, а на тронке — маслосъемные кольца 10. Поршень охлаждается взбалтыванием масла в кольцевой полости в зоне уплотнительных колец и под днищем поршня. Масло подводится по сверлениям в шатуне и сферической вставке, а затем по многочисленным сверлениям в периферийной и центральной части силового кольца струей подается в полости в зоне колец и под днищем поршня. По трубке 11 масло стекает в картер. Внутренняя «тепловая дамба» способствует существенному снижению температуры головки поршня в зоне колец. Помимо обычного возвратно-поступательного движения, поршень медленно вращается во втулке цилиндра. Вращение осуществляется за счет качательного движения шатуна при помощи специального механизма. Две храповые защелки 12 в отверстии сферической головки шатуна, незначительно смещенном относительно ее центра, распираются пружиной и входят в зацепление с зубчатым венцом 7, свободно установленным в поршне между верхней и нижней половинами сферической опоры. Выступ А на торцовой поверхности зубчатого венца 7 входит в прорезь Б круглой пружины 8 (рис. 6.4в). Через выступ В пружины вращение передается поршню. Качательное движение шатуна с помощью храповых защелок вызывает прерывистое вращательное движение зубчатого венца. При повороте венца пружина сжимается, накапливая энергию. В момент, когда нагрузка на поршень от давления газов и сил инерции минимальная, пружина отдает накопленную энергию и поворачивает поршень.

Конструкция поршня со сферическим подшипником имеет следующие преимущества:

- при каждом ходе поршня нормальная сила передается на стенку цилиндра новым участком поверхности трения тройка, что обеспечивает его равномерную смазку и износ, нагрев и деформации, и устраняет опасность прихватывания и задира поршня;

- в результате совместного вращения поршня и поршневых колец предотвращается местный нагрев цилиндровой втулки, обусловленный пропусками газов через замки колец, улучшается смазка колец и уменьшается их износ;

- равномерные тепловые деформации поршня и втулки дают возможность уменьшить зазор между ними;

- сферическая форма верхней головки шатуна обеспечивает самоцентровку поршня относительно оси цилиндра и отсутствие перекосов в подшипниках.

На рис. 6.5 приведена конструкция поршня быстроходного двигателя, у которого стальная головка выполнена отдельно от алюминиевой юбки. Оригинальность решения состоит в том, что юбка и боковая поверхность головки полностью разгружены от механических нагрузок, передаваемых с донышка непосредственно на головное соединение, отлитое за одно целое с головкой. Таким образом, юбка, свободно висящая на пальце поршня, выполняет лишь функцию направляющей, а деформация канавок поршневых колец, расположенных в боковой стенке головки, полностью исключается.

У дизеля «Бурмейстер и Вайн» 84VT2BF180 головка 1 поршня (рис. 6.6а) из жароупорной стали, чугунная юбка 5 и фланец штока 6 скреплены шпильками. В канавки уплотнительных колец 2 зачеканены противоизносные чугунные кольца 3. Поршень охлаждается маслом. Масло поступает по подвижной телескопической трубе, закрепленной на поперечине крейцкопфа, трубке 7 в осевом сверлении штока и далее в сварную вставку 4. Вставка имеет направляющие патрубки, обеспечивающие подачу масла с большой скоростью в полость охлаждения поршня. Масло из головки отводится через воронку вставки 4 и далее по кольцевому каналу между трубкой 7 и сверлением штока (такое решение неудачно, так как выходящее из головки масло имеет температуру около 60°С, что ухудшает охлаждение штока).

У дизеля типа K90GF (рис. 6.6ж) сила давления газов передается от днища поршня через стальное силовое кольцо 2 непосредственно фланцу штока поршня. Кольцо выполняет роль дополнительной опоры, уменьшающей механические напряжения изгиба в днище и разгружающей боковые стенки головки поршня. Это дает возможность уменьшить толщину днища и снизить в нем термические напряжения. Для уменьшения напряжений, возникающих из-за разных тепловых расширений, головка поршня и шток не имеют жесткого соединения. Фланец штока опирается на упругое кольцо 3, которое лежит на кольцевом бурте короткой юбки 4, прикрепленной шпильками к головке поршня. Охлаждающее масло подается по кольцевому каналу между трубкой и сверлением в штоке (попутно охлаждая шток), через сопла 1, расположенные по касательной к окружности силового кольца 2, с большой скоростью поступает в периферийную полость поршня, затем омывает днище и отводится по трубке в штоке.

Поршень дизеля MAH KZ70/120 (рис. 6.6в) состоит из головки 1 из жароупорной молибденовой стали с уплотнительными кольцами 5, проставки 6 и длинной юбки 7, отлитых из чугуна. К кольцевому приливу 5 длинными шпильками (для увеличения их податливости) крепится шток поршня 9. Днище поршня подкреплено кольцевым ребром с каналами для прохода охлаждающей воды. Тонкостенная оребренная юбка крепится к нижнему фланцу 8 штока. Для обеспечения свободного теплового расширения головки поршня между юбкой и проставкой предусмотрен зазор. В канавки на юбке и проставке закатаны противозадирные кольца 4 из свинцовистой бронзы. Охлаждающая вода подводится и отводится по подвижным телескопическим трубам, прикрепленным к нижней части штока. По кольцевому каналу между центральной трубкой и штоком вода поступает в головку, а через воронку 2 по трубке 10 уходит из поршня. Для защиты штока от коррозии внутри осевого сверления устанавливают защитную трубку из нержавеющей стали.

У поршня дизеля типа KSZ105/180 (рис. 6.6г) днище подкреплено двумя кольцевыми податливыми ребрами 1 (за счет их наклона), что позволило уменьшить толщины днища и стенки головки и тем самым снизить в них термические напряжения и улучшить общее тепловое состояние поршня (максимальная температура днища не превышает 455°С, а над канавкой верхнего поршневого кольца — 140°С).

Поршень дизеля «Зульцер» RD76 (рис. 6.60) состоит из головки 1 с уплотнительными кольцами 7, отлитой из хромомолибденовой стали, и короткой чугунной юбки 3 с противозадирными кольцами 2 из свинцовистой бронзы. Головка и юбка крепятся к фланцу 6 поршневого штока с помощью длинных шпилек 4 с дистанционными трубками (для увеличения их податливости). Для уменьшения толщины и снижения термических напряжений днище подкреплено ребрами. Охлаждающая вода подводится и отводится по телескопическим трубам 5. После остановки дизеля и прекращения подачи воды она не должна уходить из головки поршня, поэтому выходное отверстие 8 трубы, по которой отводится вода, располагается ближе к днищу и выше отверстия, через которое вода поступает в поршень.

У поршня дизеля RND105 увеличены число ребер жесткости, подкрепляющих днище, и длина юбки (для перекрытия окон при положении поршня в ВМТ), интенсифицировано охлаждение за счет взбалтывания воды в полости головки. Коническая вставка 1 (рис.б.бв) делит полость охлаждения на две полости, соединенные вверху и внизу. В результате уровень воды при положениях поршня в НМТ и ВМТ в наружной и внутренней полостях неодинаковый. В НМТ уровень воды во внутренней полости падает быстрее, а в ВМТ — медленнее, чем в наружной кольцевой полости. Это обеспечивает хорошее охлаждение днища поршня и зоны поршневых колец (максимальная температура днища не превышает 394°С, а в зоне канавки верхнего кольца — 102°С).

У дизелей «Зульцер» типов RLA, RLB и RTA эффективное охлаждение поршня обеспечивается за счет глухих сверлений 1 в толстостенном днище (рис. 6.6ж); максимальная температура днища не превышает 390°С, а над канавкой верхнего кольца — 151°С.

В новой модификации поршня двигателей «Зульцер» RTA охлаждение головки интенсифицировано путем введения струйного охлаждения глухих сверлений (рис. 6.7).

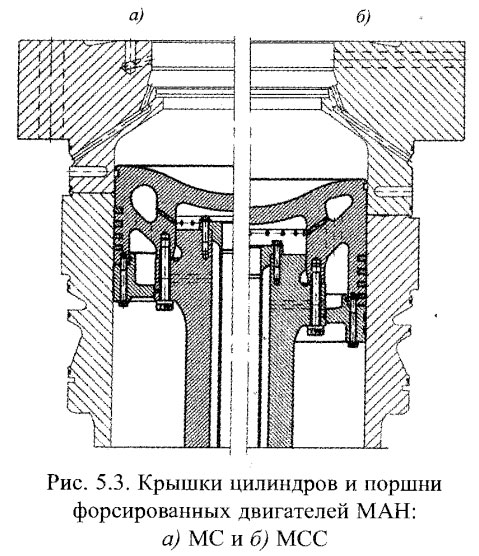

Фирма МАН в своих современных двигателях МСС в целях снижения тепловой нагрузки поршневых колец и в первую очередь первого кольца от проникающих в зазор между верхней боковой стенкой головки поршня горячих газов удлинило эту стенку, спустив весь пакет колец вниз (см. рис. 5.36).

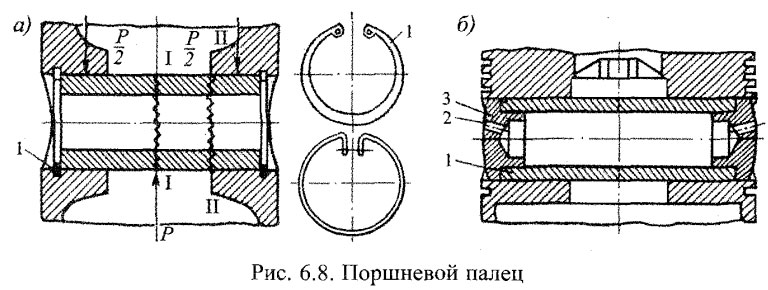

Поршневой палец (в тронковых дизелях) служит для шарнирного соединения поршня с шатуном и передачи ему силы давления газов.

Условия работы пальца. Палец подвержен механическим нагрузкам от действия движущей силы и термическим нагрузкам вследствие нагрева от головки поршня и теплоты трения в поршневом подшипнике.

Под действием механической нагрузки (рис. 6.8а) палец испытывает напряжения изгиба (опасное сечение I-I) и среза (опасное сечение II-II), подвержен деформации. Его рабочая поверхность работает на истирание при высоких удельных давлениях и неблагоприятных условиях смазки (качательное движение шатуна не обеспечивает образования масляного клина).

К поршневому пальцу предъявляются следующие основные требования:

- высокая радиальная жесткость (для предотвращения деформации, заедания в поршневом подшипнике);

- хорошая сопротивляемость ударной нагрузке (мягкая сердцевина);

- высокая износостойкость (твердый поверхностный слой).

Материал пальцев: малоуглеродистая сталь или легированная сталь. Наружную поверхность пальцев цементируют или азотируют с последующей закалкой и отпуском, а после механической обработки для повышения усталостной прочности полируют.

Конструкции пальцев показаны на рис. 6.8. Пальцы могут быть сплошными и полыми, с постоянным или переменным диаметром расточки. Полые пальцы имеют меньшую массу, а переменный диаметр расточки позволяет рационально распределить материал.

Расположение поршневого пальца по длине тронка поршня определяется условием отсутствия перекоса поршня на такте расширения и минимальной работы трения поршня.

В современных дизелях применяют плавающие пальцы, которые устанавливают в бобышках с незначительным натягом или зазором. Благодаря зазору после нагрева поршня во время работы дизеля палец получает возможность проворачивания в бобышках. Преимущества плавающего пальца: меньше работа трения и нагрев вследствие снижения относительной скорости скольжения; равномерное изнашивание по окружности; возможность проворачиваться в бобышках поршня в случае заедания в поршневом подшипнике.

Для предотвращения повреждения зеркала цилиндра осевые перемещения плавающего пальца ограничивают пружинящими кольцами 1 (кольцами Зегера) прямоугольного или круглого сечения (см. рис. 6.8а), устанавливаемыми в кольцевые выточки в бобышках поршня, или заглушками 3 (рис. 6.86) из антифрикционного сплава или стальными.

Заглушки, установленные в отверстие пальца 1, повышают его радиальную жесткость и улучшают отвод теплоты; отверстия 2 предотвращают сжатие воздуха при их установке и при нагреве пальца во время работы дизеля. Заглушки, установленные в расточки бобышек поршня, фиксируют от проворачивания штифтами. У некоторых дизелей в пальце имеются радиальные и осевые сверления для принудительного подвода масла из поршневого подшипника к трущимся поверхностям бобышек. В этом случае заглушки с уплотняющими прокладками не только ограничивают осевые перемещения пальца, но и предотвращают попадание большого количества масла на стенки цилиндра.

В мощных СОД в пальце часто предусматривают радиальные отверстия для подвода масла от поршневого подшипника через отверстия в бобышках на охлаждение поршня.

Повреждения поршней в эксплуатации

В большинстве случаев выход из строя поршней связан с их перегревом.

Причины перегрева головок поршней:

- Длительная работа двигателя с перегрузкой. Нарушение распыливания топлива; подтекание распылителя.

- Недостаточное поступление воздуха в цилиндры. Слишком поздняя подача топлива, большое догорание на линии расширения, нарушение в регулировке ТНВД — чрезмерно большая подача топлива в рассматриваемый цилиндр. Недостаточное охлаждение двигателя и поршня.

Следы перегрева головки. Наличие интенсивного коксования топлива и масла на головке и ее боковой поверхности, появление трещин. Следы выгорания металла в зоне удара струй топлива, в алюминиевых поршнях — подплавление закраин головки либо сквозное прогорание.

При масляном охлаждении следы коксования масла (появление темно-коричневой окраски) на внутренней поверхности головки.

Следы перегрева тронка. Следы сгорания масла (темные полосы). Появление рисок и задиров — прорыв газов в картер в связи с повреждением или поломкой колец. Натиры или задиры в зонах утолщения металла под бобышки поршневых пальцев , что обычно связано с заклиниванием маслосъемного кольца и резким увеличением расхода масла.

Литература

Судовые двигатели внутреннего сгорания — Возницкий И.В. Пунда А.С. [2010]