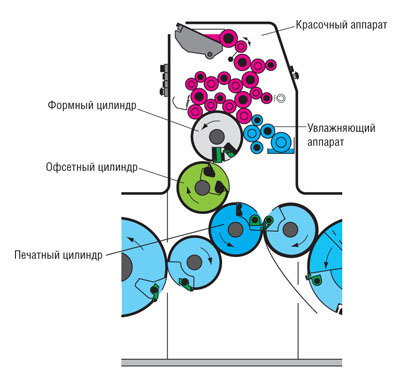

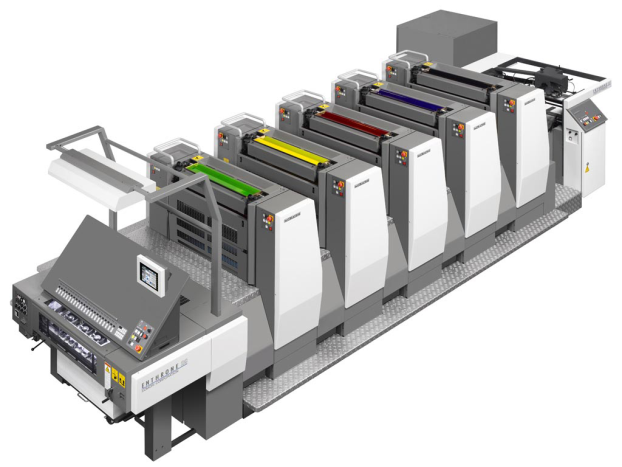

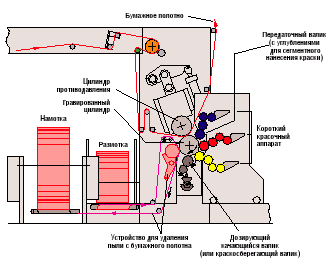

Схема орловской печатной машины

Бумажные деньги — не только очень ценная продукция. Это прежде всего лицо государства, свидетельство его престижа. Поэтому к их качеству и внешнему виду предъявляются очень высокие требования, они должны быть безупречны. Качеству денег уделяет огромное внимание каждая страна мира.

Характеристикой денежных знаков развитых стран являются, прежде всего, их высокие качественные показатели. Технология из изготовления основана на оригинальных специфических процессах, которые невозможно воспроизвести обычными средствами в обычных условиях. Кроме США, денежные знаки почти всех зарубежных государств имеют многокрасочный рисунок, состоящий по усредненным расчетам из десяти колеров. Чем больше номинальная стоимость купюры, тем больше красок используется при ее печатании.

При печатании бумажных денег зарубежные страны применяют три вида печати: высокую, включающую в себя орловский способ; плоскую с высоким офсетом на машине «Симултан» и глубокую металлографскую печать. Бумага для изготовления денег в других странах имеет очень высокую степень механической прочности, выражающуюся в способности не разрываться или иметь изломы. У зарубежных банкнот разрывная длина составляет 6000-7000 м, сопротивление излому 2000-3000 и более двойных перегибов. Это высокие показатели износоустойчивости бумажных денег.

Зарубежные страны в основном изготавливают денежную бумагу из волокон хлопка или пеньки, добавляя небольшое количество древесной целлюлозы. Бумага изготавливается с проклейкой как самой массы, так и добавлением ее на поверхность купюры. Практически все денежные знаки изготавливаются с общими или локальными водяными знаками. Печатный рисунок образует красочную пленку, которая прочно закрепляется на бумаге и поэтому рисунок устойчив к стиранию, растворителям и обладает высокой степенью светопрочности.

У металлографической печати этот показатель ниже. Краски изготавливаются при применении высококачественных пигментов, а также связующих составляющих, образующих прочную пленку. Этими связующими являются олифы и смолы. Также в краску могут добавляться секретные компоненты, которые выявляются экспертами путем воздействия на бумагу специально предназначенными для этого реактивами или помещения ее под лучи определенного спектра. Все это позволяет установить подлинность денежной купюры.

Типографская и офсетная печати, используемые в денежном производстве, лишь повышают во много раз сложность печатного рисунка. Основными способами являются орловская и металлографская печати.

Орловская печать была изобретена специалистом Экспедиции И. Орловым в Госзнаке в 1891 году, в его честь она и названа. В прошлом для изготовлении многокрасочного изображения типографским способом нужно было для каждого цвета изготовить свою печатную форму. На листе бумаги поочередно оставляли оттиск каждой из этих форм. Даже при использовании самой продвинутой техники не представляется возможным наложить оттиски с разных форм так, чтобы все изображения разных цветов легли точно так, как задумано. Орлов решил ввести в печатный узел мягкий вал из эластичного материала, который был укомплектован промежуточными формами –шаблонами, на которые был нанесен рисунок для каждого цвета оригинала. Посредством этого рисунка изображение необходимого цвета передавалось на нужное место сборного вала. С вала все краски передаются на сборную форму, на которой имеется рисунок всего оригинала полностью.

Используя такую технику печатания, получается всего лишь за один прогон листа через печатную машину перенести на оттиск рисунок из нескольких цветов, причем получаем изображение без смещений и разрывов. Таким образом, он полностью соответствует задуманному оригиналу.

Точность совпадения красок характеризуют стыки линий, на которых и происходит переход от одного цвета к другому. Именно это наряду с красотой многоцветного изображения и позволило стать орловской печати главнейшим элементом изображений на бумажных деньгах. Точность совпадения красок рисунка является одним из важных способов защиты бумажных денег от подделки.

Орловская печать в дальнейшем стала использоваться для печатания бумажных денег и ценных бумаг в зарубежных странах. Но общая полиграфия не использует этот метод. Произошло это потому, что сам процесс изготовления форм для печати очень сложен, трудоемок и, следовательно, дорог. Оправдывается такая работа при условии печатания этими формами огромных тиражей, как это происходит в производстве денег. А потом, общая полиграфия не требует такого скрупулезного совпадения красок, которое предлагает орловская печать.

Металлографская печать получила свою известность уже давно. Металлография использовалась наряду с другими способами для размножения гравюр художников. В Экспедиции ее применили впервые в середине XIX века, при изготовлении денежных билетов образца 1866 года. Этот вид печати тоже применяется зарубежными странами для печатания их денежных знаков и особо ценных бумаг.

Форма, посредством которой производится металлографская печать, являет собой металлическую (в некоторых случаях стальную или никелированную) полированную пластину. На нее в виде углубленных штрихов нанесен рисунок, выполняемый гравированием или травлением вручную. Первичная металлографская форма, то есть оригинальный штемпель, изготавливается большим количеством специалистов. Группа специалистов имеет обязательно в своем составе граверов, которые на основании рисунка художника или фотографии производят на металле вручную гравировку предлагаемого изображения. Это может быть и портрет, изображения достопримечательностей России или графический узор.

Гильоширами на гравировальных (или гильоширных) машинах создаются сложные узоры из линий, образующие розеточки, сеточки и другие сочетания. После травления этих элементов в глубину образуется «фоновый» рисунок денежного знака. Потом в единый рисунок составляются все гильоширные элементы, ручная гравюра и шрифт. Затем общий рисунок размножается в тиражные печатные формы. Процесс множения производится на специальном оборудовании, в комплект которого входит высокочастотная установка и автоматизированная гальванолиния.

К одним из главных достоинств способа металлографской печати относится большой спектр тонов красок. Такая широкая палитра создается за счет разной глубины и ширины штрихов гравюры. В зависимости от того, какая глубина нужна, на бумагу наносится слой краски разной толщины. Это позволяет получать даже при условии печати одной краской многотоновое изображение, которое создает впечатление многокрасочного. Если, например, изображение печатается только красной краской , то получается рисунок, имеющий разнообразные оттенки от темно- красного, почти черного, до практически розового. В металлографской печати толщина слоя краски больше, чем в офсетной или типографской, в 20-25 раз. Причем печатание с гравюры дает печатному изображению высокое разрешение. На таком изображении четко видны и читаемы даже самые тоненькие и мелкие детали рисунка или текста.

Сам процесс печатания производится следующим образом: при помощи резиновых шаблонов на печатную основу наносится краска, впоследствии не только попадая на гравюру, но и заполняя собой пробельные непечатающие элементы. С этих пробельных элементов удаляют краску посредством специальных стирающих устройств, поэтому краска остается только в углублениях гравюры. Потом на эту печатную форму кладут лист бумаги, на который при натиске, производимом при большом давлении печатного цилиндра, переносится краска с цилиндра на бумагу.

Хотя металлографская печать, как и орловская, демонстрирует нам свои высокие художественные достоинства, общая полиграфия также обошла стороной этот способ печати.

Таким образом, такой сложный и дорогостоящий вид печати, как металлография, может применять только денежное производство. Это возможно благодаря его огромным тиражам. Также это необходимо денежному производству из-за тех высоких требований, которые оно предъявляет к качеству и защите от подделки.скачать dle 12.1

I. Защитные способы печати (орловская, глубокая, ирисовая).

Офсетная печать

Офсетным называется такой способ печати, в процессе которого изображение переносится с печатной платы на резиновое полотно, а с него на бумагу. Это самый распространенный способ печати. Он успешно используется для производства ценных бумаг в сочетании с глубокой печатью.

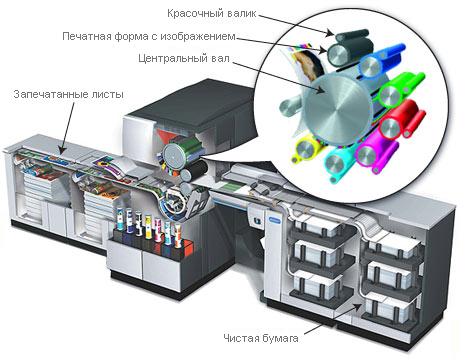

Схема аппарата для офсетной печати

В настоящее время процесс офсетной печати денежных купюр осуществляется на машинах, способных печатать по 4 шаблона на обеих сторонах банкноты в диапазоне до 10 цветов. В прессах с высокой степенью защиты печати используется обычное полотно; каждое изображение переносится с платы перед печатью. Таким образом можно печатать и все 8 шаблонов высокого качества, что позволяет дизайнеру банкнот создавать совмещающиеся изображения, видные только на просвет. В машине для офсетной печати банкнот предусмотрена возможность подачи чернил по сдвоенному каналу и системы разделителей канала — это позволяет оператору создавать самые сложные образцы радужной или ирисовой печати.

Ручной механический станок офсетной печати

| Электро механический станок офсетной печати (офсетная машина) | Электронный комплекс офсетной печати с ЧПУ |

Однако, существуют определенные ограничения технического характера; скажем, некоторые чернила для офсетной печати не подходят для влажной офсетной печати. Именно поэтому в течение последних 30 лет в основном использовали метод сухой офсетной печати.

Сухой офсет

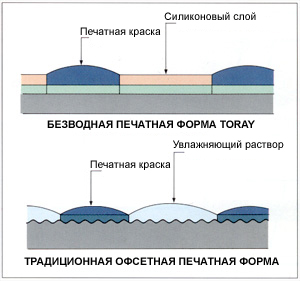

Отличие схем печатных форм для сухого и обычного способа офсетной печати.

Печатная плата для сухой офсетной печати представляет собой фотополимерное покрытие на стальной или алюминиевой основе. Высокорельефный рисунок с платы (как при печатании текстов) наносится на покрытие, а затем переносится на бумагу аналогично тому, как это происходит при влажной офсетной печати, но контролировать пресс гораздо проще, да и качество неизменно. Недостатком данного процесса является нечеткость печати, однако это превращается в преимущество, когда необходимо создать рисунок фоновой печати с использованием всевозможных чернил в целях защиты от подделки.

При сухой печати получаются одинаковые линии шириной 10 микрон, поэтому производители банкнот внимательно следят за ее развитием, считая, что печать правильных линий могла бы крайне затруднить подделку банкнот при помощи копирующих устройств

Орловская печать

Орловская печать — это разновидностью офсетной печати, при которой в элементах получаемых изображений предусмотрен переход одного цвета в другой. Суть процесса состоит в том, что многокрасочное изображение формируется путем переноса печатных красок с цветоделенных печатных форм высокой печати на сборную форму — клише (где получается цветное изображение) с последующей передачей его на запечатываемый материал за один прогон. При этом граница перехода является четкой, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, наложение одного цвета на другой.

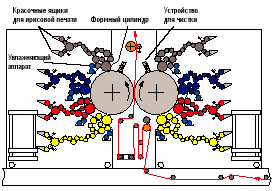

Схема аппарата для офсетной

Способ многоцветного печатания был разработан изобретателем И.И. Орловым в 1890 году и назван орловским в его честь. А уже в 1893-м была построена и заработала первая орловская машина. Впервые орловская печать была применена при изготовлении кредитных билетов номиналом 25 руб. образца 1894 года. Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати невозможно. Для этого используется сложнейшее высокоточное оборудование, которые могут иметь только фирмы с государственной лицензией на его использование.

| Купюра номиналом 25 рублей образца 1894г | Орловская печать на купюре номиналом 500 руб. образца 1997 года. |

В качестве примера орловской печати можно привести знакомые нам российские купюры. На их лицевой и оборотной стороне справа изображена орнаментальная полоса, выполненная методом орловской печати: различные цвета штриховых элементов точно совмещены друг с другом без разрывов и смещений. На просвет все элементы совмещающихся изображений должны совпасть и образовать единый рисунок. Часто подобные изображения делаются цветными за счет окрашенных частей рисунка противоположной стороны купюры. Изготовление совмещающихся изображений ведется на специальных машинах, и получить их в обычных типографских условиях невероятно сложно.

Ирисовая печать

Еще одной разновидностью офсетной печати является ирисовая печать, при которой в элементах получаемых изображений присутствует плавный переход одного цвета в другой. При этом четкая граница перехода отсутствует. Красочный ящик разделяется перегородкой на части, и в них закладывается разная краска. При прохождении через систему валиков эти краски частично взаимно проникают друг в друга и образуют участок с плавным переходом цветов.

Для иллюстрации этого метода печати снова обратимся к российским деньгам. На купонных полях оборотной стороны купюр виден микроузор, изображенный с помощью тонких линий, образующих шестиугольники. Микроузор на большом купонном поле выполнен методом ирисовой печати и визуально наблюдается как плавный переход одного цвета в другой.

Орловская печать

Несколько в стороне от перечисленных способов печати стоит так называемая орловская печать. До сих пор специалисты спорят, является ли способ орловской печати самостоятельным способом или нет. Дело в том, что в нем совмещено несколько уже известных способов воспроизведения изображения. Поэтому с этой точки зрения орловская печать не является самостоятельным способом. Однако оригинальное сочетание известных способов, а также изобразительные эффекты, которые получаются на оттиске, позволяют уверенно считать орловскую печать не только самостоятельным способом печати, но даже отдельной областью печатной техники и технологии. Технология орловской печати является секретной, сфера ее применения жестко регламентируется законом, что и объясняет обособленность этого способа.

Способ орловской печати — образование многокрасочных изображений путем переноса печатных красок с цветоделенных печатных форм высокой печати (шаблонов) на сборную форму — клише, где синтезируется цветное изображение, и последующей передаче его на запечатываемый материал в один краскооттиск (прогон). Главная особенность орловской печати состоит в том, что при воспроизведении многокрасочного оригинала достигается абсолютно точное совпадение элементов рисунка, печатаемых разными по цвету красками, что недостижимо при печатании другими способами печати.

Это преимущество орловской печати позволило получать многокрасочные оттиски, красивые в художественном отношении, которые невозможно подделать обычными полиграфическими приемами. Денежные купюры практически всех национальных валют печатаются способом орловской печати.

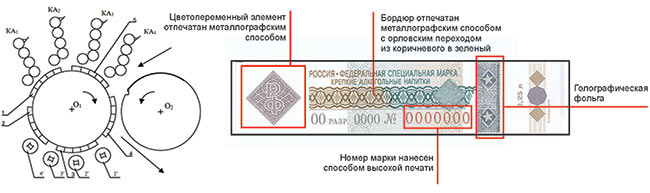

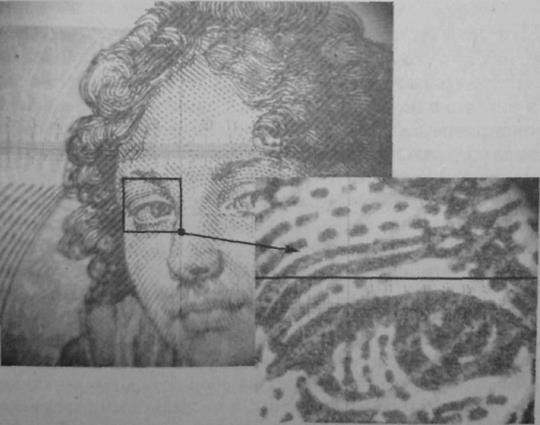

В основном этот способ используется при изготовлении денежных знаков и ценных бумаг. Суть способа заключается в том, что печать многокрасочного изображения производится с одной печатной формы с использованием промежуточных красочных шаблонов, имеющих рисунок для каждого цвета оригинала. Каждый красочный рисунок шаблона передает свое красочное изображение на сводный вал и затем на сборную форму, имеющую рисунок всего оригинала. Это позволяет за один прогон листа через печатную машину переносить на оттиск без каких-либо смещений или разрывов многокрасочный рисунок. Наиболее характерно точность совпадения красок проявляется на стыках линий, переходящих из одного цвета в другой. На рис. 18.5 показан фрагмент денежной купюры, выполненной способом орловской печати.

Рис. 18.5. Фрагмент изображения на денежной купюре, выполненной способом орловской печати

Продукцию с орловской машины технически невозможно повторить на другом оборудовании. В России применение орловской печати разрешено только на предприятиях Гознака.

Для изготовления денег и ценных бумаг орловская печать получила распространение в ряде стран мира. Однако в общей полиграфии она не применяется. Это связано с тем, что процесс орловской печати весьма трудоемок и может быть оправдан только при печатании больших тиражей, как это имеет место в производстве денег.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы отличительные признаки оттисков, полученных способами высокой и флексографской печати?

2. Каковы отличительные признаки оттисков, полученных способом офсетной печати?

3. Каковы отличительные признаки оттисков, полученных способом глубокой печати?

4. Каковы отличительные признаки оттисков, полученных способом тампонной печати?

5. Каковы отличительные признаки оттисков, полученных способом трафаретной печати? Что такое ризография?

6. Каковы отличительные признаки оттисков, полученных способами электрографической и струйной печати?

7. Что представляет собой способ орловской печати и какова область ее применения?