Синхронный электродвигатель с обмоткой возбуждения

Конструкция синхронного электродвигателя с обмоткой возбуждения

Синхронный электродвигатель с обмоткой возбуждения, как и любой вращающийся электродвигатель, состоит из ротора и статора. Статор — неподвижная часть, ротор — вращающаяся часть. Статор обычно имеет стандартную трехфазную обмотку, а ротор выполнен с обмоткой возбуждения. Обмотка возбуждения соединена с контактными кольцами к которым через щетки подходит питание.

Принцип работы

Постоянная скорость вращения синхронного электродвигателя достигается за счет взаимодействия между постоянным и вращающимся магнитным полем. Ротор синхронного электродвигателя создает постоянное магнитное поле, а статор – вращающееся магнитное поле.

Работа синхронного электродвигателя основана на взаимодействии вращающегося магнитного поля статора и постоянного магнитного поля ротора

Статор: вращающееся магнитное поле

На обмотки катушек статора подается трехфазное переменное напряжение. В результате создается вращающееся магнитное поле, которое вращается со скоростью пропорциональной частоте питающего напряжения. Подробнее о том, как посредством трехфазного напряжения питания образуется вращающееся магнитное поле можно прочитать в статье «Трехфазный асинхронный электродвигатель».

Ротор: постоянное магнитное поле

Обмотка ротора возбуждается источником постоянного тока через контактные кольца. Магнитное поле создаваемое вокруг ротора возбуждаемое постоянным током показано ниже. Очевидно, что ротор ведет себя как постоянный магнит, так как имеет такое же магнитное поле (в качестве альтернативы можно представить, что ротор сделан из постоянных магнитов). Рассмотрим взаимодействие ротора и вращающегося магнитного поля. Предположим вы придали ротору начальное вращение в том же направлении как у вращающегося магнитного поля. Противоположные полюса вращающегося магнитного поля и ротора будут притягиваться друг к другу и они будут сцепляться с помощью магнитных сил. Это значит, что ротор будет вращаться с той же скоростью, что и вращающееся магнитное поле, то есть ротор будет вращаться с синхронной скоростью.

Синхронная скорость

Скорость с которой вращается магнитное поле может быть вычислена по следующему уравнению:

- где Ns – частота вращения магнитного поля, об/мин,

- f – частота тока статора, Гц,

- p – количество пар полюсов.

Это значит, что скорость синхронного электродвигателя может очень точно контролироваться изменением частоты питающего тока. Таким образом эти электродвигатели подходят для высокоточных приложений.

Прямой запуск синхронного двигателя от электрической сети

Почему синхронные электродвигатели не запускаются от электрической сети?

Если ротор не имеет начального вращения, ситуация отличается от описанной выше. Северный полюс магнитного поля ротора будет притягиваться к южному полюсу вращающегося магнитного поля, и начнет двигаться в том же направлении. Но так как ротор имеет определенный момент инерции, его стартовая скорость будет очень низкой. За это время южный полюс вращающегося магнитного поля будет замещен северным полюсом. Таким образом появятся отталкивающие силы. В результате чего ротор начнет вращаться в обратную сторону. Таким образом ротор не сможет запуститься.

Демпферная обмотка — прямой запуск синхронного двигателя от электрической сети

Чтобы реализовать самозапуск синхронного электродвигателя без системы управления между наконечниками ротора размещается «беличья клетка», которая также называется демпферной обмоткой. При запуске электродвигателя катушки ротора не возбуждаются. Под действием вращающегося магнитного поля, индуцируется ток в витках «беличьей клетки» и ротор начинает вращаться подобно тому, как запускаются асинхронные двигатели.

Когда ротор достигает своей максимальной скорости, подается питание на обмотку возбуждения ротора. В результате, как говорилось ранее, полюса ротора сцепляются с полюсами вращающегося магнитного поля и ротор начинает вращаться с синхронной скоростью. При вращении ротора с синхронной скоростью, относительное движение между белечьей клеткой и вращающимся магнитным полем равно нулю. Это значит, что отсутствует ток в короткозамкнутых витках, а следовательно «беличья клетка» не оказывает воздействия на синхронную работу электродвигателя.

Выход из синхронизма

Синхронные электродвигатели имеют постоянную скорость независящую от нагрузки (при условии что нагрузка не превышает макимально допустимую). Если момент нагрузки больше, чем момент создаваемый самим электродвигателем, то он выйдет из синхронизма и остановиться. Низкое напряжение питания и низкое напряжение возбуждения также могут быть причинами выхода двигателя из синхронизма.

Синхронный компенсатор

Синхронные электродвигатели могут также использоваться для улучшения коэффициента мощности системы. Когда единственной целью использования синхронных электродвигателей является улучшение коэффициента мощности их называют синхронными компенсаторами. В таком случае вал электродвигателя не соединяется с механической нагрузкой и вращается свободно.

Асинхронный электродвигатель: устройство, принцип работы, виды

Одним из наиболее распространенных типов электрических машин в мире является асинхронный электродвигатель. За счет высокой надежности и неприхотливости в работе такие агрегаты получили широкое распространение в самых различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, они помогают решать бытовые и общепроизводственные задачи любой сложности. Поэтому в данной статье мы детально рассмотрим особенности асинхронных двигателей.

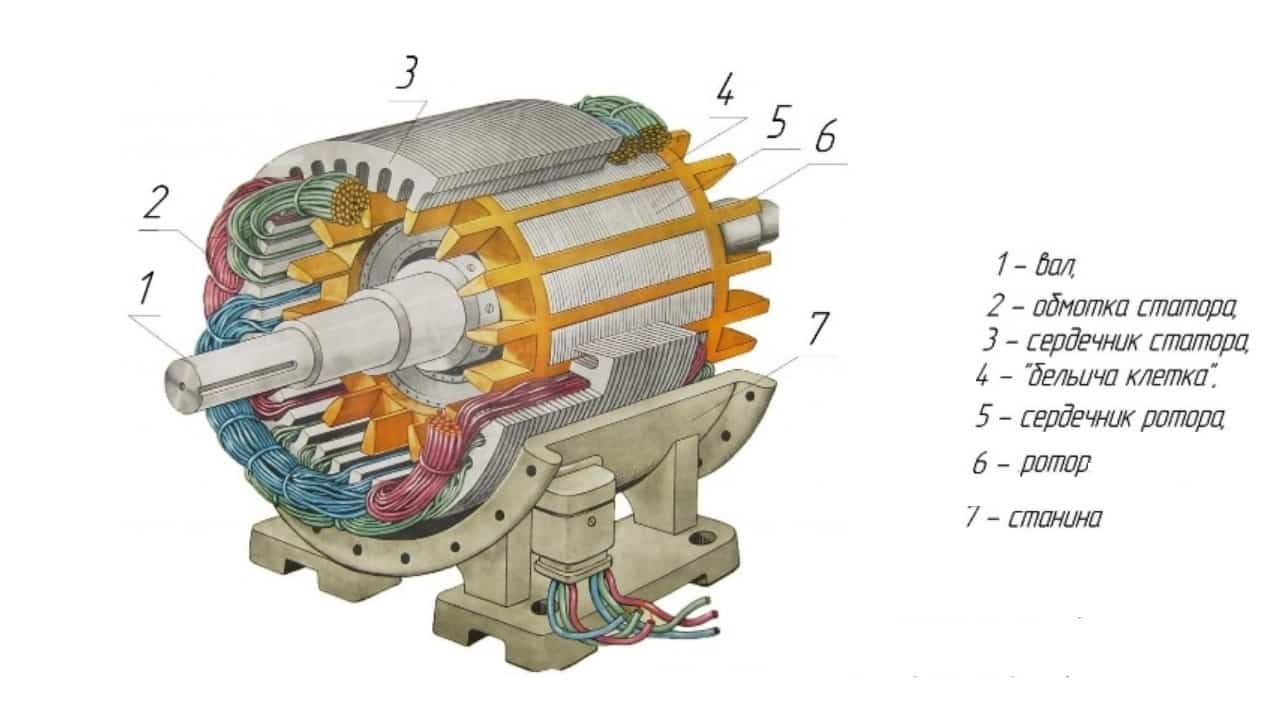

Устройство

Конструктивно простейшая асинхронная машина представляет собой рамку, вращающуюся в переменном магнитном поле. Однако на практике данная модель носит скорее ознакомительный характер и практического применения в промышленности не имеет. Поэтому на рисунке 1 ниже мы рассмотрим устройство действующей модели асинхронного электродвигателя.

Весь двигатель располагается в корпусе станины 7, ее основная задача состоит в обеспечении достаточной механической прочности, способной выдерживать достаточные усилия. Поэтому чем выше мощность агрегата, тем большей прочностью должна обладать станина и корпус.

Внутрь корпуса устанавливается сердечник статора 3, выступающий в роли магнитного проводника для силовых линий рабочего поля. С целью уменьшения потерь в стали магнитопровод выполняется наборным из шихтованных листов, однако в ряде моделей применяется и монолитный вариант.

В пазы сердечника статора укладывается обмотка 2, предназначенная для пропуска электрического тока и формирования ЭДС. Число обмоток будет зависеть от количества пар полюсов на каждую фазу. Также в части уложенных обмоток электродвигатели подразделяются на:

Внутри статора располагается подвижный элемент – ротор 6. По конструкции ротор может быть короткозамкнутым или фазным, на рисунке приведен первый вариант. В состав ротора входит сердечник 5, также набранный из шихтованной стали и беличья клетка 4. Вся конструкция насажена на металлический вал 1, передающий вращение и механическое усилие.

Принцип работы

Заключается в формировании электромагнитного поля вокруг проводника, по которому протекает электрический ток. Для асинхронного электродвигателя данный процесс начинается сразу после подачи напряжения на обмотки статора, после чего в роторе наводится ЭДС взаимоиндукции, индуцирующей вихревые токи в металлическом каркасе. Наличие вихревых токов обуславливает генерацию собственной ЭДС, которая формирует электромагнитное поле ротора. Наиболее эффективный КПД асинхронной электрической машины получается при работе от трехфазной сети.

Конструктивно обмотки статора имеют смещение в пространстве друг относительно друга на 120°, что показано на рисунке 2 ниже:

Такой прием позволяет отстроить магнитное поле рабочих обмоток в строгом соответствии с напряжением трехфазной сети, которое имеет аналогичную разность кривых электрической величины.

На рисунке 3 выше все три фазы изображены в разных цветах для упрощения понимания процесса, также здесь изображена кривая токов, протекающих в фазах асинхронного электродвигателя. Теперь рассмотрим физические процессы в обмотках двигателя для трех позиций показанных на рисунке:

- I – в этой позиции максимальный ток протекает в красной обмотке электродвигателя, а значение силы тока в желтой и синей равны. Основной поток силовых линий формируется красной фазой, а два других дополняют его.

- II – в данной точке желтая синусоида равна нулю, поэтому никакого потока не создает, а сила тока красной и синей равны. Поток формируется сразу двумя фазами и смещается по часовой стрелке вправо, совершая поворот.

- III – третья точка характеризуется максимумом токовой нагрузки для синей кривой, а красная и желтая имеет равную амплитуду, но противоположную по направлению. В результате чего максимум магнитных линий южного и северного полюса сместиться еще на 30°.

По данному принципу магнитное поле статора вращается в асинхронной электрической машине в течении периода. За счет магнитного взаимодействия с полем статора асинхронного электродвигателя происходит поступательное движение ротора вокруг своей оси. Можно сказать, что ротор пытается догнать поле статора. Именно за счет разницы во вращении полей данный тип электрической машины получил название асинхронной.

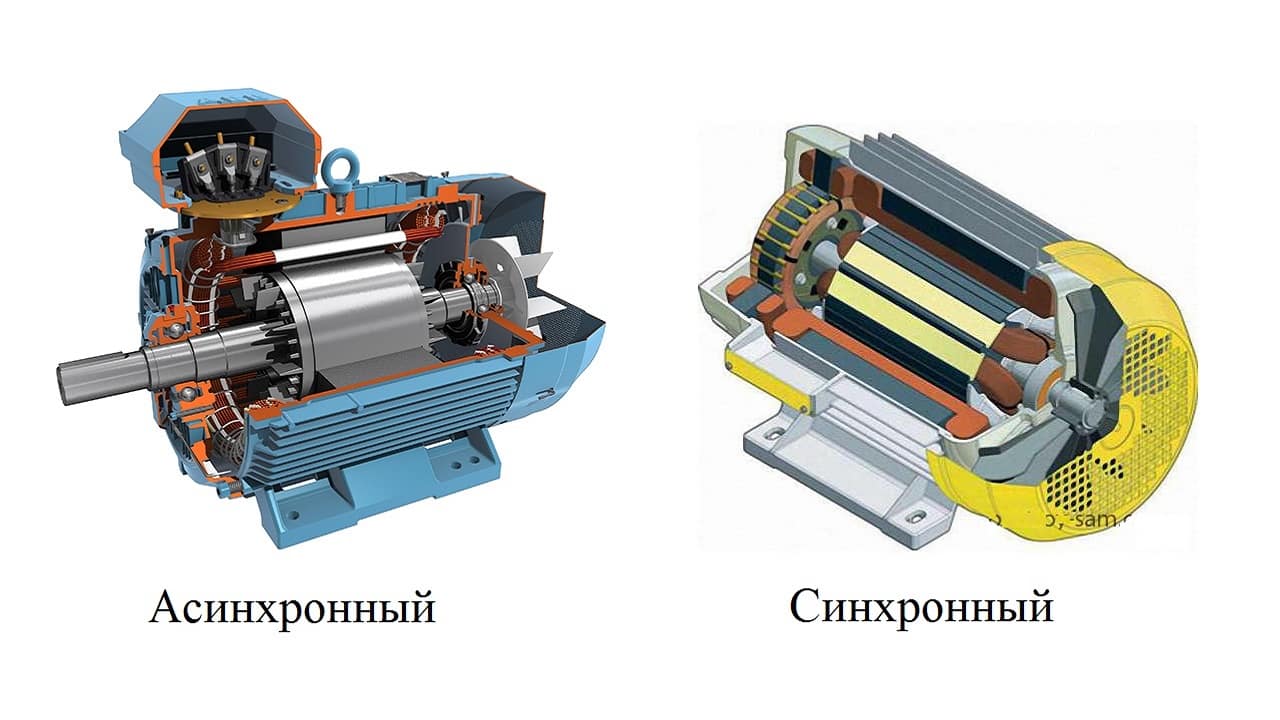

Отличие от синхронного двигателя

Наряду с простыми асинхронными электрическими машинами в промышленности также используются и синхронные агрегаты. Основным отличием синхронного двигателя является наличие вспомогательной обмотки на роторе, предназначенной для создания постоянного магнитного потока, что показано на рисунке 4 ниже.

Эта обмотка создает магнитный поток, не зависящий от наличия электродвижущей силы в обмотках статора электродвигателя. Поэтому при возбуждении синхронного электродвигателя его вал начинает вращаться одновременно с полем статора. В отличии от асинхронного типа, где существует разница в движении, которая физически выражается как скольжение и рассчитывается по формуле:

где s – это величина скольжения, измеряемая в процентах, n1 – частота, с которой вращается поле статора, n2 – частота, с которой вращается ротор.

Синхронные электродвигатели применяются в тех устройствах, где важно соблюдать высокую точность синхронизации подачи питания и начала движения. Также они обеспечивают сохранение рабочих характеристик в момент пуска.

На практике существует огромное количество разновидностей асинхронных электродвигателей, отличающихся как сферой применения, так и мощностью согласно ГОСТ 12139-84 . В связи с тем, что все вариации перечислить невозможно, мы рассмотрим наиболее значимые критерии, по которым асинхронные аппараты разделяются на виды.

По количеству питающих фаз выделяют:

- трехфазные – используются в сетях, где есть возможность подключиться сразу ко всем фазам, но в частных случаях могут запускаться и в однофазной сети;

- двухфазные – применяются во многих бытовых приборах, состоят из двух рабочих обмоток, одна из которых питается напряжением сети, а вторая подключается через фазосдвигающий конденсатор.

- однофазные – как и предыдущая модель содержат две обмотки, одна из которых рабочая, а вторая пусковая.

По типу ротора различают:

- с короткозамкнутым ротором – имеет тяжелый пуск, но и меньшую стоимость;

- с фазным ротором – на роторе устанавливается вспомогательная обмотка, делающая работу электродвигателя более плавной.

По способу подачи питания:

- статорные – классические модели, в которых рабочие обмотки устанавливают на статор;

- роторные – рабочие обмотки помещаются на вращающемся элементе, широкое применение на практике получили асинхронные двигатели Шраге-Рихтера.

Способы пуска и схемы подключения

Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором обладает низкой себестоимостью, большими пусковыми токами и низким усилием на старте. Поэтому для различных целей могут применять различные способы пуска, снижающие бросок тока в обмотках и улучшающие рабочие характеристики:

- прямой – напряжение на электродвигатель подается через пускатели или контакторы;

- переключение схемы соединения обмоток электродвигателя со звезды на треугольник;

- понижение напряжения;

- плавный пуск;

- изменение частоты питающего напряжения.

Однофазного асинхронного двигателя.

Для асинхронного однофазного электродвигателя могут использоваться три основных способа пуска:

- С расщеплением полюсов – используется в электродвигателях особой конструкции, но недостатком методы является постоянная потеря мощности.

- С конденсаторным пуском – вводит пусковой конденсатор в момент запуска асинхронного двигателя и убирает его со схемы через несколько секунд после начала работы. Обладает максимальным вращательным моментом.

- С резисторным пуском электродвигателя – обеспечивает начальный сдвиг между векторами ЭДС обмоток для скольжения в асинхронной машине.

Трехфазного асинхронного двигателя.

Трехфазные асинхронные агрегаты могут подключаться такими способами:

- Напрямую в цепь через пускатель или контактор, что обеспечивает простоту процесса, но формирует максимальные токи. Этот способ не подходит в случае больших механических нагрузок на вал.

- Переключением схемы со звезды на треугольник – применяется для снижения токов в обмотках электродвигателя за счет уменьшения питающего напряжения с линейного на фазное.

- Путем подключения через преобразователь напряжения, реостаты или автотрансформатор для снижения разности потенциалов. Также используется изменение числа пар полюсов, частоты питающего напряжения и прочие.

Помимо этого трехфазные асинхронные двигатели могут использовать прямую и реверсивную схему включения в цепь. Первый вариант применяется только для вращения вала электродвигателя в одном направлении. В реверсивной схеме можно переключать движение рабочего органа в прямом и обратном направлении.

Рассмотрим нереверсивную схему пуска асинхронного электродвигателя (рисунок 9). Здесь, через трехполюсный автомат QF1 питание подается на пускатель KM1. При нажатии кнопки SB2 произойдет подача напряжения на обмотки электродвигателя, его остановка осуществляется кнопкой SB1. Тепловое реле KK1 применяется для контроля температуры нагрева, а лампочка HL1 сигнализирует о включенном состоянии контактора.

Реверсивная схема (смотрите рисунок 10) устроена аналогичным образом, но в ней используются два пускателя KM1 и KM2. Прямое включение асинхронного электродвигателя производиться кнопкой SB2, а обратное SB3.

Применение

Область применения асинхронных электродвигателей охватывает достаточно большой сегмент хозяйственной деятельности человека. Поэтому их можно встретить в различных типах станочного оборудования – токарных, шлифовальных, фрезерных, прокатных и т.д. В работе грузоподъемных кранов, талей, тельферов и прочих механизмов.

Их используют для лифтов, горнодобывающей техники, землеройного оборудования, эскалаторов, конвейеров. В быту их можно встретить в вентиляторах, микроволновках, хлебопечках и прочих вспомогательных устройствах. Такая популярность асинхронных электродвигателей обусловлена их весомыми преимуществами.

Преимущества и недостатки

К преимуществам асинхронных электродвигателей, в сравнении с другими типами электрических машин следует отнести:

- Относительно меньшая стоимость, в сравнении с другими типами электродвигателей, за счет простоты конструкции;

- Высокая степень надежности, благодаря отсутствию вспомогательных элементов редко выходят со строя;

- Способны выносить кратковременные перегрузки;

- Могут включаться в цепь напрямую без использования дополнительного оборудования;

- Низкие затраты на содержание в ходе эксплуатации.

Основными недостатками асинхронного электродвигателя являются относительно большие пусковые токи и слабый пусковой момент, что в определенной степени ограничивает сферу прямого включения. Также асинхронные электродвигатели обладают низким коэффициентом мощности и сильно зависят от параметров питающего напряжения.