Электрические и электрогидравлические рулевые машины

Электрические рулевые машины широко применяются на судах сравнительно небольшого водоизмещения. В качестве исполнительного рулевого двигателя они имеют электродвигатель, соединенный с червячной передачей, передающей крутящий момент на зубчатый сектор баллера руля и позволяющей значительно уменьшить частоту вращения рулевого привода. Кроме того, самотормозящая червячная пара (червяк и червячное колесо) при остановке электродвигателя обеспечивает остановку руля. Исполнительный электродвигатель управляется из рулевой рубки нажатием кнопки или вращением штурвала.

Электрогидравлические рулевые машины наибольшее распространение получили на отечественных судах современной постройки. По сравнению с другими видами машин они имеют ряд преимуществ, важнейшими из которых являются: получение больших крутящих моментов, малые массы и габариты на единицу мощности, плавное изменение скорости перекладки руля, высокий КПД.

Машины серии Р разработаны на основе типизированной конструкции, включающей 14 типоразмеров рулевых машин, входящих в пять конструктивных групп и рассчитанных на крутящий момент 6,3— 1600 кН·м (0,03—160 тс·м). На рис. 2 показана схема электрогидравлической рулевой машины. Основные узлы машины: привод к баллеру А; электронасосы регулируемой производительности Б с приводом от электродвигателя; механизм управления насосами В со штурвальной тумбой; трубопроводы рабочего масла Д с главной клапанной коробкой; теледвигатели Г, предназначенные для гидравлического управления рулевой машиной с удаленных постов управления № 1 и № 2.

Электронасосы регулируемой производительности подают масло в гидравлические цилиндры под давлением до 15 тыс. кН/м 2 (150 кгс/см 2 ). В показанном на схеме положении рабочее масло по трубам 5 и 6 нагнетается насосом Б регулируемой производительности в главную коробку 7, а из нее по трубам 4 и 8 — направляется в два гидравлических цилиндра 2, расположенных по диагонали. В это время из противоположных полостей другой пары цилиндров масло отсасывается вторым насосом регулируемой производительности. Под давлением масла плунжеры 1 перемещаются вдоль осей цилиндров, передавая усилия на цапфы 9 поперечного румпеля 10, и поворачивают баллер А руля. Поворот руля (в данном случае на правый борт) будет происходить до тех пор, пока тяга 3 не возвратит направляющее кольцо насоса регулируемой производительности в среднее положение. При этом подача масла в гидравлические цилиндры прекратится, и руль будет зафиксирован в заданном положении.

На рис. 3 показано устройство насоса регулируемой производительности. Насос состоит из нечетного числа звездообразно расположенных цилиндров 1, представляющих собой одну общую отливку и вращающихся в одном направлении. Неподвижная перегородка 9 делит центральную часть на две полости, к которым подведены трубы 3 и 8. При вращении ротора каждый цилиндр своим нижним открытым концом попеременно сообщается с трубами.

В цилиндрах перемещаются скалки 2, шарнирно соединенные с ползунами 5, которые скользят по внутренней поверхности кольца 4, служащего направляющей для ползунов. Кольцо может перемещаться вправо или влево при помощи цапф 7 и 10, проходящих через станину 6 насоса. Когда кольцо 4 перемещено вправо (рис. 3, а), при вращении ротора с цилиндрами против часовой стрелки всасывание будет осуществляться по трубе 8, а нагнетание — по трубе 3. Если кольцо займет крайнее левое положение (рис. 3, б), назначение труб изменится. При среднем положении кольца (рис. 3, в) расстояния от оси вращения ротора до внутренней поверхности кольца будут по радиальным направлениям одинаковы, поэтому скалки в цилиндрах перемещаться не будут и насос перестанет подавать масло. Следовательно, путем перемещения кольца 4 из среднего положения в любое крайнее можно регулировать производительность насоса от нулевой до максимальной и изменять направление жидкости в трубопроводе.

Привод к баллеру руля (рис. 4) расположен в румпельном помещении судна. Он передает от рулевой машины непосредственно на баллер усилие, необходимое для поворота руля. Для этого предназначены четыре (или два) гидравлических цилиндра 3, соединенных посредством двух поперечных 2 и двух продольных 4 балок в один общий блок. Крепление блока к фундаменту производится лапами 1 цилиндра 3.

В цилиндрах расположены плунжеры 6, перемещающиеся вдоль оси цилиндра под давлением масла и шарнирно соединенные при помощи цапф 7 с румпелем 8. Румпель с помощью шпонок жестко соединен с баллером руля. Для уменьшения нагрузки от боковых усилий, возникающих при повороте румпеля, плунжеры 6 снабжены ползунами 5, скользящими по направляющим плоскостям продольных балок. При повороте румпеля его цапфы 6 перемещаются в шарнирах 9, цапфы которых при этом могут вращаться в отверстиях вилок плунжеров вокруг оси. Таким образом, обеспечивается свободный поворот румпеля, а вместе с ним и руля при продольном перемещении плунжеров в гидравлических цилиндрах привода.

Гидравлический теледвигатель Г (см. рис. 2) состоит из двух цилиндров с поршнями. Один из цилиндров (передаточный) установлен на ходовом мостике, второй (приемный) — у рулевой машины. Полости цилиндров соединены трубопроводами, вся система заполнена жидкостью — обычно смесью воды с глицерином (глицерин предупреждает замерзание воды в зимнее время).

Вращение штурвала передается поршню передаточного цилиндра, вызывая его перемещение и увеличение давления жидкости на поршень приемного цилиндра, который вследствие этого перемещается, воздействуя через систему тяг на насосы регулируемой производительности, соединенные трубопроводом рабочего масла с приводом баллера руля. Таким образом, все основные узлы электрогидравлической рулевой машины оказываются соединенными между собой соответствующей аппаратурой и трубами рабочего масла и управления теледвигателем. Смазочное масло к трущимся частям рулевой машины подается по отдельному трубопроводу.

Электрическая рулевая машина, конструкция и принцип действия

До конца 50-х годов прошлого столетия на речных и морских судах широкое применение имели электрические рулевые машины с моментом на баллере до 150кН·м.

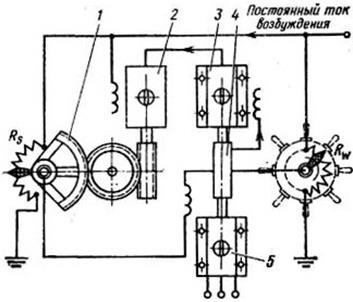

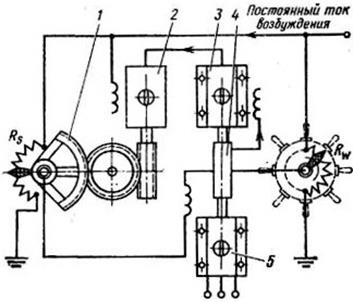

Но в связи с развитием гидравлического привода, обладающего более высокой эффективностью, область распространения электрических рулевых машин постепенно ограничивалась и производство их для морских и речных судов прекращено. Однако на многих судах внутреннего и смешанного плавания электрические рулевые машины до сего времени находятся в эксплуатации. Общее представление об электрической рулевой машине дает схема на рис. 52.

Рулевой штурвал приводит в движение перемещающийся контакт реостата с сопротивлением Rw, имеющего электрическую связь со вторым реостатом, сопротивление в котором Rs меняется в зависимости от положения баллера.

Если, например, вращение штурвала совпадает с направлением стрелки, то сопротивление увеличивается. Генератор, напряжение, в обмотке которого контролируется регулятором, обеспечивает энергией исполнительный рулевой двигатель. Направление вращения исполнительного рулевого двигателя для рассматриваемого случая соответствует увеличению сопротивления Rs и уменьшению тока в регуляторе.

В момент, когда руль занимает нужное положение, сопротивление Rs становится равным Rw и исполнительный рулевой двигатель останавливается.

| 1 – сектор; 2 – рулевой двигатель; 3 – генератор; 4 – регулятор; 5 – привод генератора. |

| Рисунок 52 – Принципиальная схема электрической рулевой машины со следящей системой контроля |

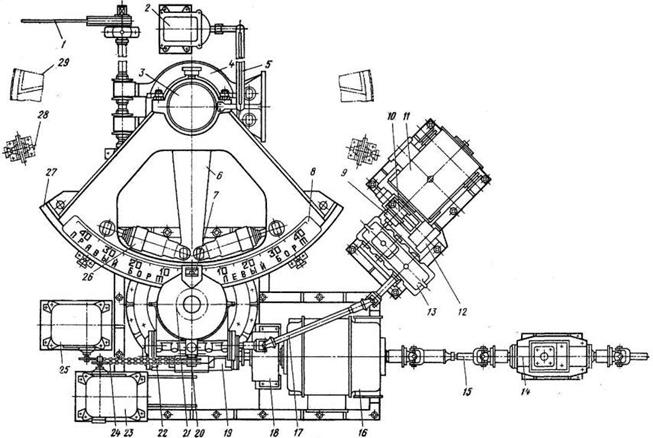

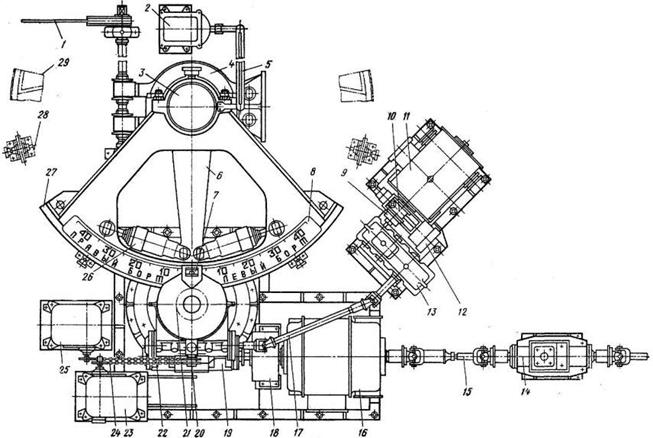

Рассмотрим конструктивное устройство типовой электрической рулевой машины, установленной на ряде судов, и в частности, на озерных буксирах-толкачах ОТ-800 (проект 758) мощностью 590кВт (рис. 53).

|

| Рисунок 53 – Схема электрической рулевой машины |

Данные толкачи являются двухвинтовыми, снабжены поворотными насадками, на каждой из них установлены две одинаковые рулевые машины, допускающие совместное и раздельное управление.

Валы основных электродвигателей 16 карданными валами 15 и электромагнитной муфтой 14 соединены для совместной работы в ходу. Во время маневров рулевые машины при отключенной электромагнитной муфте работают независимо, каждая на свой рулевой орган. Основной электродвигатель 16 постоянного тока, работающий по системе «двигатель – генератор – двигатель», эластичной муфтой 18 соединен с нижней червячной парой дифференциала Федорицкого 19, который вращает цилиндрическую шестерню 21, сцепленную с зубчатым сектором 27. Сектор, посаженный на баллер 3 свободно, поворачивает его через пружинные амортизаторы 26 и румпель 6, закрепленный на баллере с помощью шпонки. Электродвигатель 11 запасного привода получает питание от аккумуляторных батарей. Его вал с помощью эластичной муфты 9, двухступенчатого редуктора 13 и карданного вала 17 передает вращение верхней червячной паре дифференциала Федорицкого. Для более надежного предохранения ротора запасного электродвигателя от проворачивания при работе основным приводом на эластичной муфте 9 установлен колодочный тормоз 10 с электромагнитом 12.

Автоматическая остановка электродвигателей при достижении рулевыми органами крайних положений обеспечивается конечными выключателями 23 основного и 25 запасного приводов, размыкающими электрическую цепь питания электродвигателей. Привод к ним выполнен цепными передачами 24 и 22 от двух звездочек 20. При неисправности конечных выключателей поворот сектора ограничивают упоры 29. Чтобы предохранить механизм рулевой машины от ударов волн в рулевой орган, на ступицы румпеля установлены колодки 4 тормоза, который с помощью ручного привода 1 включается при длительной стоянке судна. На палубе в районе вращения сектора установлены 4 каточка 28, предохраняющие его от провисания под действием собственной массы. На секторе имеется шкала 8, а над ней неподвижный указатель 7, позволяющие на месте определить, на какой борт и угол отклонен рулевой орган. С помощью рычага 5 и датчика 2 электрического аксиометра показания отклонения рулевого органа передаются в штурвальную рубку.

Наличие дифференциала Федорицкого позволяет переходить с основного привода на запасный и, наоборот, без каких-либо переключений в машине.

Электрическая рулевая машина, конструкция и принцип действия

До конца 50-х годов прошлого столетия на речных и морских судах широкое применение имели электрические рулевые машины с моментом на баллере до 150кН·м.

Но в связи с развитием гидравлического привода, обладающего более высокой эффективностью, область распространения электрических рулевых машин постепенно ограничивалась и производство их для морских и речных судов прекращено. Однако на многих судах внутреннего и смешанного плавания электрические рулевые машины до сего времени находятся в эксплуатации. Общее представление об электрической рулевой машине дает схема на рис. 52.

Рулевой штурвал приводит в движение перемещающийся контакт реостата с сопротивлением Rw, имеющего электрическую связь со вторым реостатом, сопротивление в котором Rs меняется в зависимости от положения баллера.

Если, например, вращение штурвала совпадает с направлением стрелки, то сопротивление увеличивается. Генератор, напряжение, в обмотке которого контролируется регулятором, обеспечивает энергией исполнительный рулевой двигатель. Направление вращения исполнительного рулевого двигателя для рассматриваемого случая соответствует увеличению сопротивления Rs и уменьшению тока в регуляторе.

В момент, когда руль занимает нужное положение, сопротивление Rs становится равным Rw и исполнительный рулевой двигатель останавливается.

| 1 – сектор; 2 – рулевой двигатель; 3 – генератор; 4 – регулятор; 5 – привод генератора. |

| Рисунок 52 – Принципиальная схема электрической рулевой машины со следящей системой контроля |

Рассмотрим конструктивное устройство типовой электрической рулевой машины, установленной на ряде судов, и в частности, на озерных буксирах-толкачах ОТ-800 (проект 758) мощностью 590кВт (рис. 53).

|

| Рисунок 53 – Схема электрической рулевой машины |

Данные толкачи являются двухвинтовыми, снабжены поворотными насадками, на каждой из них установлены две одинаковые рулевые машины, допускающие совместное и раздельное управление.

Валы основных электродвигателей 16 карданными валами 15 и электромагнитной муфтой 14 соединены для совместной работы в ходу. Во время маневров рулевые машины при отключенной электромагнитной муфте работают независимо, каждая на свой рулевой орган. Основной электродвигатель 16 постоянного тока, работающий по системе «двигатель – генератор – двигатель», эластичной муфтой 18 соединен с нижней червячной парой дифференциала Федорицкого 19, который вращает цилиндрическую шестерню 21, сцепленную с зубчатым сектором 27. Сектор, посаженный на баллер 3 свободно, поворачивает его через пружинные амортизаторы 26 и румпель 6, закрепленный на баллере с помощью шпонки. Электродвигатель 11 запасного привода получает питание от аккумуляторных батарей. Его вал с помощью эластичной муфты 9, двухступенчатого редуктора 13 и карданного вала 17 передает вращение верхней червячной паре дифференциала Федорицкого. Для более надежного предохранения ротора запасного электродвигателя от проворачивания при работе основным приводом на эластичной муфте 9 установлен колодочный тормоз 10 с электромагнитом 12.

Автоматическая остановка электродвигателей при достижении рулевыми органами крайних положений обеспечивается конечными выключателями 23 основного и 25 запасного приводов, размыкающими электрическую цепь питания электродвигателей. Привод к ним выполнен цепными передачами 24 и 22 от двух звездочек 20. При неисправности конечных выключателей поворот сектора ограничивают упоры 29. Чтобы предохранить механизм рулевой машины от ударов волн в рулевой орган, на ступицы румпеля установлены колодки 4 тормоза, который с помощью ручного привода 1 включается при длительной стоянке судна. На палубе в районе вращения сектора установлены 4 каточка 28, предохраняющие его от провисания под действием собственной массы. На секторе имеется шкала 8, а над ней неподвижный указатель 7, позволяющие на месте определить, на какой борт и угол отклонен рулевой орган. С помощью рычага 5 и датчика 2 электрического аксиометра показания отклонения рулевого органа передаются в штурвальную рубку.

Наличие дифференциала Федорицкого позволяет переходить с основного привода на запасный и, наоборот, без каких-либо переключений в машине.