Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Диагностика электрооборудования автомобилей

Общие сведения о диагностировании электрооборудования

Электрооборудование и электронные системы автоматического управления являются наиболее важным элементом обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, экологической безопасности и повышения производительности труда водителей.

Надежность работы изделий электрооборудования во многом определяют аварийность в процессе дорожного движения автомобиля, его экономичность и динамику, а также экологическую безопасность для окружающей среды.

Требования к техническому состоянию транспортных средств регламентируются в нашей стране стандартами ГОСТ 25478-91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения», ГОСТ Р41.13-99 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении тормозов», а также ОСТ 37.001.054-86, ГОСТ 17.2.2.03-87 и ГОСТ 21393-75, регламентирующие экологические требования на основе и в соответствии с международными стандартами по этому вопросу. С 2012 года Европейский Союз ввел ужесточенные требования по экологии в виде норматива «Евро-5».

Без применения электронных систем управления бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями, систем зажигания высокой энергии искрового разряда, комплексных микропроцессорных систем управления двигателями внутреннего сгорания и др. обеспечить эти требования практически невозможно.

Для обеспечения технической эксплуатации таких сложных электронных систем они должны иметь встроенные диагностические разъемы и диагностические интерфейсы, соответствующие международным стандартам ISO 9141, OBD-II и EOBD.

В процессе эксплуатации автотранспорта в экстремальных природно-климатических условиях изделия и системы электрооборудования, особенно при низких температурах, увеличивается количество отказов, возрастает трудоемкость их устранения.

Это связано со следующими факторами и явлениями:

- возрастание момента сопротивления прокручиванию вала двигателя внутреннего сгорания в период его запуска и увеличение времени прогрева в режиме холостого хода;

- ухудшение энергетических возможностей аккумуляторной батареи, поскольку уменьшается ее емкость и снижается эффективность процесса заряда от генераторной установки, происходит более глубокий разряд, увеличивается число включенных потребителей электроэнергии, сокращается время подзарядки от генераторной установки из-за короткой продолжительности светового дня, снижаются скорости движения, уменьшается зарядный ток генератора;

- увеличивается пробивное напряжение на свечах зажигания и возрастает электрическая нагрузка на высоковольтные детали системы зажигания, что негативно сказывается на безотказности их работы и т. д.

Использование внешних источников электроэнергии для облегчения пуска холодного двигателя может привести к пробоям электронных изделий и их комплектующих.

Эксплуатация автомобилей в горных условиях и при высоких температурах окружающей среды может приводить к увеличению отказов изделий и систем электрооборудовании, особенно при нарушениях инструкций по эксплуатации и при неквалифицированном техническом обслуживании. Повышенная влажность воздуха в горных условиях (в субтропиках) вызывает ускоренную коррозию клемм и соединений электропроводки, а в пустынных зонах из-за нехватки влаги резко увеличивается температура и ухудшаются условия охлаждения.

Можно сделать вывод, что в различных условиях эксплуатации показатели надежности изделий или систем электрооборудования будут отличаться при одинаковом пробеге автомобиля или времени его работы. Это определило не только применяемые в изделиях комплектующие и материалы, но и конструктивное, климатическое исполнение. Например, изготовленные для умеренного климата изделия обозначают «У», для холодного климата – «ХЛ», для тропиков – «Т» и для всех климатических зон – «О». При этом для каждого климатического исполнения применяют разные материалы, покрытия и методы технического обслуживания в процессе эксплуатации.

К причинам и последствиям изменения технического состояния в процессе эксплуатации можно отнести: нагрузку элементов изделия, взаимное перемещение элементов, воздействие тепловой и электрической энергии, воздействие химически активных компонентов, воздействие внешней среды, а также воздействия со стороны работников технической службы и водителя и т. д.

Для определения технического состояния изделий и систем электрооборудования применяют прямой и косвенный методы измерения текущих значений конструктивных параметров (размеры, зазоры, электрические характеристики, угловые и линейные перемещения и т. п.).

Прямой метод обладает преимуществами в точности, наглядности, достоверности, применении достаточно простого инструмента и простой технологии измерений. К недостаткам этого метода следует отнести необходимость частичной или полной разборки изделия, нарушение приработки деталей, невозможность комплексного контроля работы сложных систем.

Диагностический метод позволяет: не разбирать изделия или системы, производить контроль с меньшими трудозатратами, оперативно получать результат контроля и контролировать сложнейшие электронные системы управления агрегатами транспортного средства.

К недостаткам диагностического метода относятся: сложность и высокая стоимость диагностического оборудования, высокие квалификационные требования к персоналу (операторам), занятым диагностикой элементов конструкции транспортных средств и метрологическим контролем самого оборудования.

Изменение технического состояния и параметров изделий и систем электрооборудования можно зафиксировать несколькими диагностическими параметрами, из которых необходимо выбрать наиболее эффективный параметр. Эффективность параметра зависит от его однозначности (монотонности кривой изменения), стабильности, чувствительности и информативности.

Под информативностью подразумевается свойство параметра однозначно определять исправность или отказ изделия.

Различают два способа диагностирования.

Первый характеризуется тем, что в процессе диагностирования на исследуемый объект производят определенные механические, электрические или другие воздействия, при этом объект может находиться как в исправном, так и в неисправном состоянии. Далее с помощью датчиков фиксируется реакция объекта на воздействие в виде диагностического сигнала и по характеру этого сигнала делают вывод о состоянии объекта.

Второй способ заключается в том, что в процессе диагностирования исследуемый объект выводят на заданный, тестовый режим работы и с помощью датчиков от него анализируют получаемую информацию, сравнивая ее с эталоном или образцом, введенным в память процессора или в таблицу, отображая полученные данные на дисплее и/или в виде распечатки.

На практике прямой и диагностический методы взаимодействуют и дополняют друг друга. Предпочтение отдается методу, имеющему наименьшую продолжительность процедуры и оперативно позволяющему выявить и устранить отказ изделия, системы или их элемента.

Для обеспечения выполнения международных Правил и отечественных стандартов на борту автомобилей появились системы встроенной бортовой диагностики первого и второго поколения.

К особенностям встроенных систем бортовой диагностики относят: выполнение их в виде сигнальной аппаратуры – световых индикаторов на электролампах или светодиодах. Микропроцессорная техника и мультиплексирование информации в бортовых сетях автомобилей позволили существенно облегчить выполнение законодательных норм по токсичности отработавших газов тепловых двигателей внутреннего сгорания и обеспечить контроль гибридных силовых приводов автомобилей.

Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики

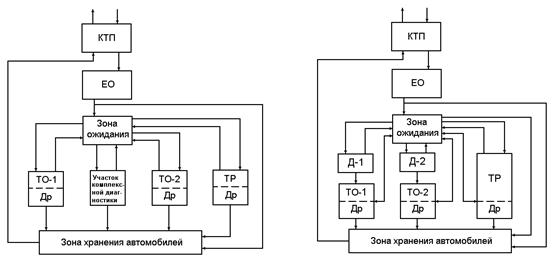

Поддержание и восстановление работоспособности автомобилей невозможно без информации о техническом состоянии автомобилей. Именно диагностирование обеспечивает индивидуальной информацией о техсостоянии каждого отдельного транспортного средства. Поэтому организация диагностирования должна копировать, повторять организацию процессов ТО и ремонта: при ежедневном обслуживании – контрольный осмотр, перед ТО-1 – Д-1, перед ТО-2 – Д-2, непосредственно при выполнении ТО и ТР – оперативное диагностирование Др.

Общее диагностирование (Д-1) предназначено для определения техсостояния элементов автомобиля, влияющих на безопасность движения. При этом допускается выполнение регулировочных работ без демонтажа агрегатов и узлов. На некоторых АТП осуществляют совместное выполнение работ Д-1 и ТО-1 на специализированных поточных линиях.

Поэлементное диагностирование (Д-2) проводится с целью определения мощностных и экономических характеристик автомобиля, выявления скрытых неисправностей, а также их места, характера и причин. Д-2 выполняется за 1…2 дня перед проведением ТО-2, чтобы спланировать производство к проведению работ. При Д-2 также допускается выполнение регулировочных работ без демонтажа узлов и агрегатов с автомобиля.

Диагностирование Др необходимо для контроля технического состояния агрегатов и узлов автомобиля при проведении работ ТО и ремонта и для инструментального обеспечения выполняемых при этом регулировочных работ. Как правило, это несложные и недорогие приборы контроля: компрессометры, манометры, переносные приборы для проверки системы зажигания, электрооборудования и т.п. Наиболее часто встречаемые схемы технологических процессов ТО и ремонта с диагностированием представлены на рис.2.89. При поступлении автомобиля с линии на контрольно-технический пункт (КТП) проводится внешний осмотр транспортного средства, оформляется транспортная документация и, при необходимости, заявки на ТО и ТР. Далее автомобиль поступает в требуемые технологические комплексы АТП (возможные маршруты указаны на схемах стрелками). Если при проведении Д-1 или Д-2 выявлена необходимость проведения текущего ремонта, автомобиль направляется в зону ТО для выполнения ремонтных работ, а затем в соответствующую зону ТО.

|

|

а – для мелких АТП; б – для АТП средней мощности

Рисунок 2.89 – Возможные схемы организации процессов ТО и ремонта с диагностированием

Качество выполненных работ ТО и ТР может быть проверено на участке Д-1. Таким образом, источниками информации о техническом состоянии каждого автомобиля являются водитель, механики КТП и участки диагностирования Д-1 и Д-2. Эта информация (рис.2.90) учитывается при организации производства на 2-х уровнях: технологическом и организационном. Технологический уровень предполагает доведение информации о техсостоянии автомобиля непосредственным исполнителем по ТО и ремонту для уточнения объемов и необходимых перечней выполняемых операций. На организационном уровне диагностическая информация передается в центр управления производством для принятия решений по формированию объемов суточных программ работ по технологическим комплексам, планированию загрузки рабочих постов, для контроля и учета выполненных работ по ТО и ремонту, а также для подготовки производства к проведению запланированных работ (обеспечение запасными частями, материалами и т.п.).

Получаемую на Д-1 и Д-2 информацию целесообразно заносить, использовать и хранить на специальных диагностических картах, в которых отмечаются учетные данные по автомобилю, дата выполнения работ, измеряемые диагностические параметры (рис.2.91, 2.92) в соответствии с технологией диагностирования.

Рисунок 2.90 – Схема использования диагностической информации на АТП

В диагностические карты могут вносится данные о ремонтных воздействиях, замене шин и т.д. Все диагностические карты нумеруются и передаются бригадирам по ТО-1 и ТО-2 для обеспечения информацией о техническом состоянии конкретного автомобиля, а после проведения работ технического обслуживания – в производственный отдел для заполнения вторичной документации. Данные диагностических карт целесообразно заносить в накопительные таблицы с целью получения статистических материалов о надежности подвижного состава и для реального планирования расхода запасных частей и других материалов. Поэтому при разработке бланка диагностической карты необходимо предусматривать возможность их компьютерной обработки.

|

Диагностическая карта № _____

______________ Автомобиль _____________ _________

Дата модель гос.номер

| Агрегаты, узлы, механизмы | Колеса | Параметр | |

| остаточная глубина протектора, мм | внутреннее давление в шинах, МПа | тормозные силы, Н | время срабатывания, с |

| Автомобиль | 1. Передний мост | лев. | |

| прав. | |||

| 2. Средний мост | лев. 1 | ||

| лев.2 | |||

| прав.1 | |||

| прав.2 | |||

| 3. Задний мост | лев. 1 | ||

| лев. 2 | |||

| прав.1 | |||

| прав.2 | |||

| 4. Стояночный тормоз Тормозные силы Н | |||

| Прицеп (полуприцеп) | 5. 1 – я ось | лев. 1 | |

| лев. 2 | |||

| прав.1 | |||

| прав.2 | |||

| 6. 2 – я ось | лев. 1 | ||

| лев. 2 | |||

| прав.1 | |||

| прав.2 | |||

| 7. 3 – я ось | лев. | ||

| прав. | |||

| Автомобиль | 8. Рулевое управление | Люфт ____________° Люфт в шарнирах тяг ___________ Боковые силы на управляемых колесах лев ________ Н прав ________ Н Непараллельностей осей ________ мм | |

| 9. Тормозная система | Герметичность __________ Свободный ход педали, мм __________ Производительность компрессора МПа/мин __________ | ||

| 10. Сцепление | Свободный ход педали сцепления , мм __________ | ||

| 11. Правильность регулировки света фар | |||

| 12. Приборы освещения и сигнализации | |||

| 13. Аккумуляторная батарея | |||

| 14. Токсичность, дымность | |||

| Необходимо устранить неисправности: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ ______________________________ Подпись Ф.И.О. |

Рисунок 2.91 – Примерный бланк диагностической карты Д-1

Диагностическая карта № _____

|

______________ Автомобиль _____________ _________

Дата модель гос.номер

| Параметры | Значения | ||||

| 1. Зазоры в шкворневом соединении, мм: — осевой — радиальный | лев. _____ прав. _____ лев. _____ прав. _____ | ||||

| 2. Суммарный угловой люфт в КП, град | передачи | ||||

| I | II | III | IV | V | 3x |

| 3. Суммарный угловой люфт карданной передачи, град. | |||||

| 4. Биение карданного вала, мм | |||||

| 5. Суммарный угловой люфт главной передачи, град. | |||||

| 6. Частота вращения холостого хода, мин -1 | |||||

| 7. Угол замкнутого состояния контактов, град. | |||||

| 8. Начальный угол опережения зажигания | |||||

| 9. Относительная компрессия по цилиндрам, % | |||||

| 10. Угол опережения зажигания, создаваемый центробежным автоматом, град. | |||||

| 11. Амплитуда первичного напряжения, В | |||||

| 12. Амплитуда вторичного напряжения, кВ | |||||

| 13. Напряжение горения на свечах, кВ | |||||

| 14. Асинхронизм искрообразования, град. | |||||

| 15. Расход топлива на частоте вращения холостого хода, кг/час | |||||

| 16. Расход топлива под нагрузкой, кг/час | |||||

| 17. Мощность, кВт | |||||

| 18. Мощность, затрачиваемая на прокручивание трансмиссии, кВт | |||||

| Выявленные неисправности: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ ______________________________ Подпись Ф.И.О. |

Рисунок 2.92 – Примерный бланк диагностической карты Д-2

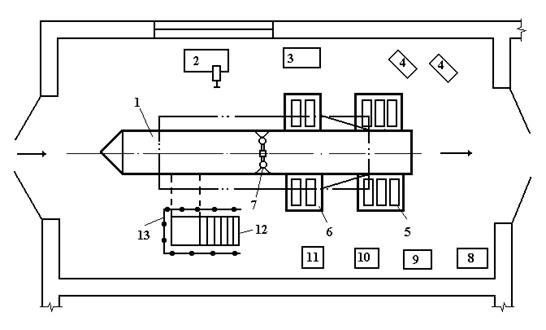

Диагностирование Д-1 проводят на специализированных или универсальных постах. Как правило, их выделяют в отдельные помещения (участки). К основному оборудованию, устанавливаемому на участке относятся: прибор для проверки фар, стенд для проверки углов установки управляемых колес, стенд для диагностирования тормозных систем, подъемник, газоанализатор и дымомер (рис.2.93). Его распределяют на одном или двух постах.

1 – осмотровая канава; 2 – слесарный верстак; 3 – стол мастера-диагноста; 4 – пульт управления стендами; 5 – стенд для диагностирования углов установки управляемых колес; 6 – стенд для проверки тормозной системы; 7 – канавный подъемник; 8 – прибор для проверки фар; 9 – шкаф для приборов и инструментов; 10 – газоанализатор (дымомер); 11 – воздухораздаточная колонка; 12 — выход из канавы; 13 – ограждение

Рисунок 2.93 – Схема поста Д-1 грузовых автомобилей

Для габаритного подвижного состава целесообразно использовать проездную планировку участка. Участок должен оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией и газоотводом для отработавших газов.

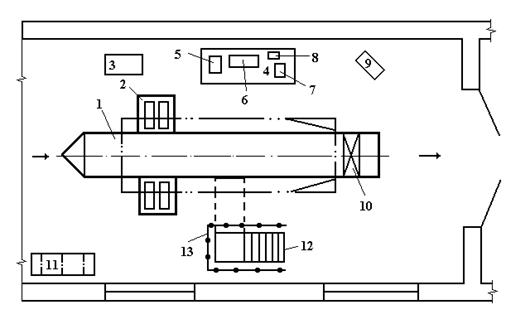

Диагностирование Д-2 также проводят на специализированном обособленном участке. Его основу составляют стенд тяговых качеств и мотор-тестер для проверки двигателя (рис.2.94). Посты Д-1 и Д-2 должны обеспечиваться необходимой организационной оснасткой: подставками, стеллажами, слесарными верстаками, инструментальными шкафами и т.д.

1 – осмотровая канава; 2 – стенд тяговых качеств; 3 – мотор-тестер; 4 – стол для приборов; 5 – компрессометр; 6 – динамометр-люфтомер для проверки агрегатов трансмиссии; 7 – прибор для проверки относительных утечек воздуха из двигателя; 8 – расходомер топлива; 9 – пульт стенда; 10 – переходной мостик; 11 – секционный стеллаж; 12 – выход из канавы; 13 – ограждение

Рисунок 2.94 – Схема поста Д-2 грузовых автомобилей

При проведении работ диагностирования допускается проведение нетрудоемких регулировочных работ по тормозной системе, системам питания и зажигания, электрооборудованию автомобиля и т.п.

Диагностирование на участках Д-1 и Д-2 необходимо проводить с учетом правил охраны труда. Все электрические стенды должны иметь защитное заземление или зануление, причем каждые 12 месяцев необходимо осуществлять его испытание. Для осмотра автомобиля снизу допускается использовать переносные светильники с предохранительной сеткой напряжением не выше 42 В. При испытаниях автомобиля на роликовых диагностических стендах запрещается исполнителем находиться спереди, сзади автомобиля или в осмотровой канаве. Не вращающиеся колеса автомобиля необходимо фиксировать противооткатными упорами или использовать другие страховочные устройства, препятствующие самопроизвольному скатыванию автомобиля с роликов стенда. Подключение и отключение диагностических приборов необходимо проводить только на неработающем двигателе. Запускать двигатель и трогать автомобиль с поста разрешается только после того, как водитель убедится, что исполнители работ находятся в безопасной зоне.

Участок диагностики должен иметь средства пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком) в соответствии с действующими нормами (в зависимости от площади помещения и категории производства по взрывопожарной и пожарной безопасности). Исполнители работ должны иметь исправное оборудование, приспособления и инструменты.

При использовании диагностирования очень важным является вопрос его экономической целесообразности, поскольку оснащение участка требует капитальных вложений на строительство помещений, приобретение и монтаж оборудования. При работе участка, АТП будет нести эксплуатационные затраты на заработную плату персонала, содержание участка (отопление, освещение, водоснабжение и т.д.). Поэтому используемая номенклатура диагностического оборудования, его количество, в целом организация и технология диагностирования должны быть экономически обоснованы. Это можно осуществить путем расчета годового экономического эффекта внедрения участка диагностики:

где S1 – общие годовые затраты до внедрения;

S2 – общие годовые затраты после внедрения;

DП – дополнительная прибыль от внедрения диагностирования.

Затраты S1 определяются на основе нормативов затрат (в руб/1000 км пробега) на запасные части и материалы, на топливо, шины и затрат на заработную плату. Затраты S2 дополнительно учитывают капитальные вложения на создание участка диагностики и годовые затраты на его содержание.

При определении экономического эффекта необходимо учитывать, что внедрение диагностики обеспечивает сокращение трудовых затрат до 5 %, расход запчастей и материалов – до 10 %, расход топлива – до 5 % и затрат на шины до 8 %. Дополнительная прибыль DП определяется на основании того, что диагностирование позволяет увеличить годовой пробег автомобиля и парка в целом на 5…8 %.

Для станций технического обслуживания расчет необходимо вести с учетом тех же затрат, но только в расчете на годовую программу воздействий.

Полученный положительный эффект будет свидетельствовать о целесообразности использования участка диагностики, а отрицательный – о необходимости пересмотра комплекса диагностического оборудования или использования других организационных и технологических форм диагностирования автомобилей.