Пневматические флотационные машины

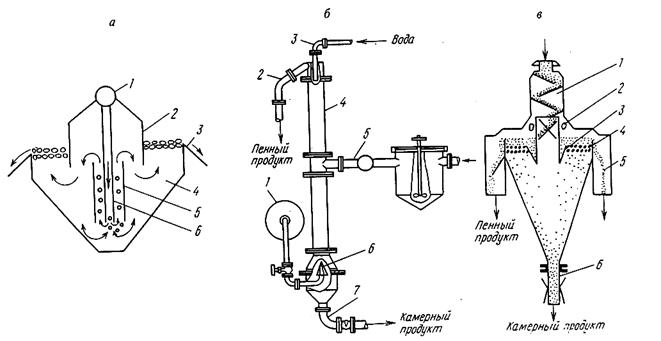

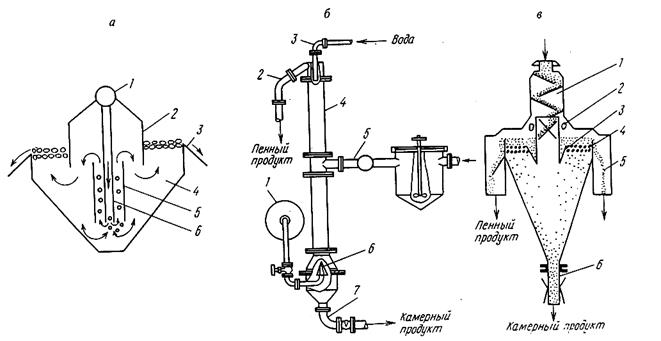

В пневматических флотационных машинах (рис. 8.7) пульпа аэрируется и перемешивается сжатым воздухом.

Рис.8.7. Пневматические флотомашины

а –аэролифтная, б – флотационная колонна, в – пенной сепарации

В аэролифтных машинах (рис. 8.7, а) подаваемый из ресивера 1 под давлением 0,12—0,3 атм воздух, выходя из трубок б, поднимается между продольными стенками аэролифта 5, установленными в ванне 4, и смешивается с пульпой, понижая ее плотность в этой зоне. Вследствие возникающей разности гидростатического давления пульпа выбрасывается из аэролифта 5 и падает между его стенками и перегородками 2. В аэролифте и зоне падения происходит интенсивное перемешивание воздуха с пульпой и его диспергирование. Аэрированная пульпа вытекает из зоны падения через отверстия в перегородках 2. Толщина слоя пены, образующейся между перегородками и стенками машины, регулируется хвостовым порогом или накладками на пенных порогах 3.

Пульпа циркулирует в ванне машины под действием аэролифта и течет вдоль машины под напором поступающего в машину потока.

В последние годы в России и за рубежом испытываются и используются в качестве флотационных аппаратов пневматические флотационные колонны (рис. 8.7, б). Высота их меняется от 2 до 10 м, а сечение может быть круглым, эллиптическим или прямоугольным. Исходная пульпа по пульпопроводу 5 подается в среднюю часть колонны 4, а воздух из ресивера 1 под необходимым давлением вводится в аэратор 6, имеющий сменную поверхность из пористого материала с отверстиями от 5 мкм до 2,5 мм.

Флотация в колонне осуществляется при противоточном движении воздушных пузырьков и потоков пульпы. Пульпа движется вниз к разгрузочному отверстию 7 навстречу всплывающим пузырькам. Воздушные пузырьки образуют на поверхности колонны пену, которая орошается для удаления частиц пустой породы водой из трубы 3. Пена отводится по трубе 2. При работе колонны скорость нисходящих потоков пульпы должна быть меньше скорости всплывания воздушных пузырьков. Превышение этой скорости приведет к локальному скоплению пузырьков, их коалесценции и периодическому выбросу воздушных пробок.

Во флотационной машине пенной сепарации (рис. 8017, в) загрузка пульпы, обработанной реагентами, осуществляется сверху через загрузочное устройство 1 и приемные желоба 3, обеспечивающие равномерное распределение пульпы по всей длине флотационной машины — на ее правую и левую стороны. Пульпа в желобах 3 подвергается разжижению и аэрации воздухом, эжектируемым при работе брызгал 2, и воздухом, подаваемым через резиновые пористые трубки, установленные в этих желобах. Затем пульпа поступает на пенный слой, образуемый в результате подачи сжатого воздуха (под давлением около 1,5 атм), через трубчатые резиновые аэраторы 4 с пористыми стенками, установленными на 150—200 мм ниже пенных порогов.

Гидрофобные минеральные частицы закрепляются на поверхности воздушных пузырьков, а гидрофильные частицы под действием силы тяжести падают на дно камеры и разгружаются через разгрузочное устройство 6. Разгрузка сфлотированных частиц осуществляется через пенные пороги в концентратные желоба 5.

Принципиально новый способ подачи пульпы в машину, обеспечивающий максимальную вероятность флотации при минимальных значениях инерционных сил, позволяет значительно увеличить скорость флотации и повысить крупность флотируемых частиц в 3 — 4 раза по сравнению с обычными флотационными машинами.

К достоинствам машин пневматического типа относятся: предельная простота конструкции; отсутствие вращающихся частей, быстроизнашивающихся деталей и узлов, малая металлоемкость; простота эксплуатации. Недостатки — необходимость применения воздухонагнетательных установок для подачи воздуха и насосов для перекачки промпродуктов; ограниченность применения (только для простых схем флотационного обогащения).

При выборе машин для оснащения обогатительных фабрик исходят главным образом из свойств руды, возможностей получения максимальных технологических показателей, минимальных энергетических затрат, простоты регулирования и эксплуатации.

В настоящее время могут быть рекомендованы к широкому промышленному использованию:

• механические типа ФМР — в сложных схемах флотации, требующих установки большого числа всасывающих камер и тщательного покамерного регулирования выхода пенного продукта. Они обычно используются также при флотации крупнозернистых материалов;

• пневмомеханические типа ФПМ и ОК — в схемах флотации при крупности перерабатываемого материала не менее 40 % -0,074 мм с максимальной крупностью зерен до 1 мм;

• аэролифтные — в простых схемах флотации, не требующих высокой селективности, с большим выходом пенного продукта;

• колонные — в схемах флотации тонкозернистых материалов и в циклах перечистки концентратов.

Современной тенденцией является разработка новых конструкций флотационных машин с камерами большого объема. Это позволяет существенно укрупнять секции, сокращает коммуникации и вспомогательное оборудование, уменьшает число точек и приборов автоматического контроля и управления технологическим процессом, повышает производительность труда.

Флотационные машины

Флотационными машинами называют аппараты, в которых осуществляют флотацию. Широкое применение флотации для обогащения самых разнообразных полезных ископаемых привело к созданию большого числа типов и конструкций флотационных машин.

Классификацию флотационных машин чаще всего производят в зависимости от способа аэрации и перемешивания пульпы. По этому признаку машины разделяют на механические, пневматические и пневмомеханические (рисунок …).

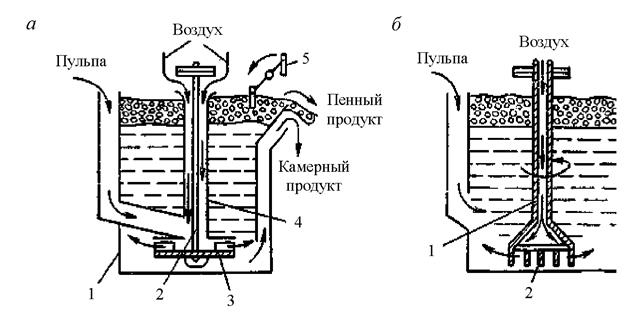

Рисунок … — Схемы механической (а) и пневмомеханической (б) флотационных машин

Механическая флотационная машина (рисунок …, а) состоит из последовательного ряда камер 1. В центральной части каждой камеры внутри трубы 4 размещен вращающийся вал 2 с импеллером 3. При вращении импеллера проходящая через него пульпа эжектирует (засасывает) атмосферный воздух и выбрасывает его в камеру, заполненную пульпой. Образование воздушных пузырьков и аэрация пульпы происходят в результате турбулизации пульповоздушной смеси, поступающей из импеллера в камеру. Пенный продукт (обычно концентрат) с помощью гребкового устройства 5 направляется на обезвоживание (или перечистку). Камерный продукт самотеком поступает в следующую камеру или выдается в качестве хвостов (из последней камеры машины). Пневмомеханическая флотационная машина (рисунок …, б) отличается от механической тем, что в ней на валу 1 установлена мешалка (аэратор) 2, назначение которой — перемешивать пульпу и подаваемый от воздуходувки под давлением воздух.

Пневматическая (аэрлифтная) флотомашина конструктивно является наиболее простой. Она представляет собой емкость, вытянутую вверх, прямоугольного или круглого сечения, с коническим днищем, внутри которой расположена аэрлифтная труба. В трубу под давлением подается сжатый воздух, который интенсивно перемешивает пульпу и насыщает ее пузырьками. Образующаяся на поверхности пена самотеком разгружается в желоба.

Флотационные машиныпредназначены для проведения собственно флотации. В них осуществляют перемешивание твердых частиц (суспендирование пульпы) и поддержание их во взвешенном состоянии; аэрацию пульпы и диспергирование в ней воздуха; селективную минерализацию пузырьков путем контакта с обработанными флотореагентами частицами; создание зоны пенного слоя; разделение пульпы и минерализов. пены; удаление и транспортировку продуктов обогащения. Впервые патент на флотационную машину выдан в 1860; первые промышленные образцы машин разработаны в 1910-14 (T. Гувер и Д. Кэллоу, США).

Широкое использование флотации для обогащения полезных ископаемых привело к созданию разных конструкций машин. Каждая машина состоит из ряда последовательно расположенных камер с приемными и разгрузочными устройствами для пульпы; каждая камера снабжена аэрирующим и пено-съемным устройствами. Различают одно- и многокамерные флотационные машины. К однокамерным относятся флотационные колонны, в которых высота камер превышает их ширину более чем в 3 раза; эти аппараты применяют при флотационном обогащении мономинеральных руд и флотационном отделении шламов.

Многокамерные машины позволяют реализовать сложные схемы обогащения полиминеральных руд с получением нескольких концентратов.

По способам аэрации пульпы выделяют механические, пневмомеханические, пневмогидравлические и пневматические машины. В механических машинах взвешивание частиц руды (перемешивание пульпы), засасывание и диспергированиевоздуха осуществляется аэратором, или импеллером. В отличие от этих устройств в пневмомеханические машины (схему камеры см. на рис.) воздух подается в зону импеллера принудительно с помощью воздуходувки. В пневмогидравлических машинах воздух диспергируется в аэраторах спец. конструкций (например, в эжекторах) при взаимодействии струй жидкости и воздуха. В пневматических машинах воздух диспергируется при продавливании через пористые перегородки.

Работа механических и пневмомеханических машин в значительной степени определяется конструкцией импеллера, вариантом подвода к нему воздуха, особенностями перекачивания импеллером пульпы и ее циркуляции в камере. От способа перекачивания пульпы импеллером зависят особенности аэрации пульпы и гидродинамический режим в камере. Последний определяется также размерами зоны интенсивной циркуляции пульпы. По этому признаку различают машины с придонной циркуляцией и циркуляцией во всем объеме камеры.

Характер движения потоков пульповоздушной смеси в камере зависит от конструкций статора машины (имеет вид цилиндров или пластин), устройства для удаления минерализованной пены с поверхности пульпы (обычно применяют лопастной пеносъемник), успокоителей (предотвращают разрушение пенного слоя), межкамерных перегородок, наличия отбойников и формы камеры (имеет, как правило, скошенные снизу боковые стенки, благодаря чему исключается накапливание в углах твердых частиц и облегчается их перемещение у дна от стенок к импеллеру).

35.Флотационные машины должны удовлетворять следующим основным требованиям:

— обеспечивать непрерывность флотационного процесса;

— содействовать максимальному извлечению полезного минерала из перерабатываемой руды;

— обеспечивать оптимальную подачу воздуха в пульпу, хорошее диспергирование и равномернее распределение воздушных пузырьков по всему объему пульпы;

— обеспечивать полное отделение и удаление минерализованной пены и возможность простой и широкой регулировки подачи воздуха;

— иметь минимальную затрату времени иа флотирование материала и минимальную затрату энергии на диспергирование воздуха и перемешивание пульпы.

Пневматические флотационные машины

В пневматических флотационных машинах (рис. 8.7) пульпа аэрируется и перемешивается сжатым воздухом.

Рис.8.7. Пневматические флотомашины

а –аэролифтная, б – флотационная колонна, в – пенной сепарации

В аэролифтных машинах (рис. 8.7, а) подаваемый из ресивера 1 под давлением 0,12—0,3 атм воздух, выходя из трубок б, поднимается между продольными стенками аэролифта 5, установленными в ванне 4, и смешивается с пульпой, понижая ее плотность в этой зоне. Вследствие возникающей разности гидростатического давления пульпа выбрасывается из аэролифта 5 и падает между его стенками и перегородками 2. В аэролифте и зоне падения происходит интенсивное перемешивание воздуха с пульпой и его диспергирование. Аэрированная пульпа вытекает из зоны падения через отверстия в перегородках 2. Толщина слоя пены, образующейся между перегородками и стенками машины, регулируется хвостовым порогом или накладками на пенных порогах 3.

Пульпа циркулирует в ванне машины под действием аэролифта и течет вдоль машины под напором поступающего в машину потока.

В последние годы в России и за рубежом испытываются и используются в качестве флотационных аппаратов пневматические флотационные колонны (рис. 8.7, б). Высота их меняется от 2 до 10 м, а сечение может быть круглым, эллиптическим или прямоугольным. Исходная пульпа по пульпопроводу 5 подается в среднюю часть колонны 4, а воздух из ресивера 1 под необходимым давлением вводится в аэратор 6, имеющий сменную поверхность из пористого материала с отверстиями от 5 мкм до 2,5 мм.

Флотация в колонне осуществляется при противоточном движении воздушных пузырьков и потоков пульпы. Пульпа движется вниз к разгрузочному отверстию 7 навстречу всплывающим пузырькам. Воздушные пузырьки образуют на поверхности колонны пену, которая орошается для удаления частиц пустой породы водой из трубы 3. Пена отводится по трубе 2. При работе колонны скорость нисходящих потоков пульпы должна быть меньше скорости всплывания воздушных пузырьков. Превышение этой скорости приведет к локальному скоплению пузырьков, их коалесценции и периодическому выбросу воздушных пробок.

Во флотационной машине пенной сепарации (рис. 8017, в) загрузка пульпы, обработанной реагентами, осуществляется сверху через загрузочное устройство 1 и приемные желоба 3, обеспечивающие равномерное распределение пульпы по всей длине флотационной машины — на ее правую и левую стороны. Пульпа в желобах 3 подвергается разжижению и аэрации воздухом, эжектируемым при работе брызгал 2, и воздухом, подаваемым через резиновые пористые трубки, установленные в этих желобах. Затем пульпа поступает на пенный слой, образуемый в результате подачи сжатого воздуха (под давлением около 1,5 атм), через трубчатые резиновые аэраторы 4 с пористыми стенками, установленными на 150—200 мм ниже пенных порогов.

Гидрофобные минеральные частицы закрепляются на поверхности воздушных пузырьков, а гидрофильные частицы под действием силы тяжести падают на дно камеры и разгружаются через разгрузочное устройство 6. Разгрузка сфлотированных частиц осуществляется через пенные пороги в концентратные желоба 5.

Принципиально новый способ подачи пульпы в машину, обеспечивающий максимальную вероятность флотации при минимальных значениях инерционных сил, позволяет значительно увеличить скорость флотации и повысить крупность флотируемых частиц в 3 — 4 раза по сравнению с обычными флотационными машинами.

К достоинствам машин пневматического типа относятся: предельная простота конструкции; отсутствие вращающихся частей, быстроизнашивающихся деталей и узлов, малая металлоемкость; простота эксплуатации. Недостатки — необходимость применения воздухонагнетательных установок для подачи воздуха и насосов для перекачки промпродуктов; ограниченность применения (только для простых схем флотационного обогащения).

При выборе машин для оснащения обогатительных фабрик исходят главным образом из свойств руды, возможностей получения максимальных технологических показателей, минимальных энергетических затрат, простоты регулирования и эксплуатации.

В настоящее время могут быть рекомендованы к широкому промышленному использованию:

• механические типа ФМР — в сложных схемах флотации, требующих установки большого числа всасывающих камер и тщательного покамерного регулирования выхода пенного продукта. Они обычно используются также при флотации крупнозернистых материалов;

• пневмомеханические типа ФПМ и ОК — в схемах флотации при крупности перерабатываемого материала не менее 40 % -0,074 мм с максимальной крупностью зерен до 1 мм;

• аэролифтные — в простых схемах флотации, не требующих высокой селективности, с большим выходом пенного продукта;

• колонные — в схемах флотации тонкозернистых материалов и в циклах перечистки концентратов.

Современной тенденцией является разработка новых конструкций флотационных машин с камерами большого объема. Это позволяет существенно укрупнять секции, сокращает коммуникации и вспомогательное оборудование, уменьшает число точек и приборов автоматического контроля и управления технологическим процессом, повышает производительность труда.

Дата добавления: 2016-06-18 ; просмотров: 2879 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ