Отработавшие газы двигателей пожарных автомобилей используются

Принципиальная схема поршневого двигателя внутреннего сгорания. Поршневой двигатель внутреннего сгорания представляет собой совокупность механизмов и систем: кривошипного механизма, механизмов газораспределения и передач, системы питания, смазки, охлаждения, зажигания и запуска.

Преобразование прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала обеспечивает кривошипный механизм. Он состоит из цилиндра 2 (рис. 2.1), картера 1, поршня 3, шатуна 5 и коленчатого вала 6. В головке блока цилиндров размещаются впускные и выпускные клапаны механизма газораспределения, а также свеча зажигания 4 (в дизельном двигателе —форсунка).

На рис. 2.1 показана внутренняя (верхняя) мертвая точка — в. м. т. В этом положении расстояние от поршня до оси коленчатого вала наибольшее. В наружной (нижней) мертвой точке — н. м. т. расстояние от поршня до оси коленчатого вала наименьшее. Расстояние между мертвыми точками называется ходом поршня S, мм. Ход поршня и диаметр цилиндра D, мм, — основные параметры двигателя.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Отношение полного объема цилиндра Va к объему камеры сжатия Vc называется степенью сжатия е, т. е. е = VJVC . Степень сжатия показывает, во сколько раз изменяется объем внутренней полости цилиндра при перемещении поршня от одной мертвой точки до другой. Степень сжатия карбюраторных двигателей обычно находится в пределах 4—10 (у грузовых 6—6,5), а у дизелей — 14—17. Высокая степень сжатия у дизелей —одна из трудностей их пуска.

Рабочий цикл четырехтактного двигателя. При перемещении поршня внутри цилиндра двигателя в определенной последовательности происходит ряд процессов. Совокупность ряда последовательных процессов называется рабочим циклом. Газы, участвующие в осуществлении рабочего цикла, называются рабочим телом.

Рабочий цикл характеризуется изменением параметров состояния рабочего тела. Изменение давления газов в цилиндре за цикл представляют в виде графика, называемого индикаторной диаграммой. Такую диаграмму снимают на работающем двигателе прибором-индикатором. Диаграмму записывает самописец прибора за два оборота коленчатого вала. При этом поршень совершает четыре хода (по два хода от н. м. т. к в. м. т. и наоборот). Часть цикла, соответствующая одному ходу поршня, называется тактом.

Индикаторную диаграмму строят в координатах р — V. На рис. 2.2 по горизонтальной оси отложен объем цилиндра (или ход поршня S), а по вертикальной —давление газов в цилиндре. Горизонтальной линией показано атмосферное давление.

Рис. 2.1. Принципиальная схема двигателя внутреннего сгорания:

1 — картер; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — свеча (форсунка); 5 — шатун; 6 — коленчатый вал

Обеспечение хорошей очистки камер сгорания от отработавших газов и повышения пополнения их свежим зарядом достигается согласованием открытия и закрытия клапанов газораспределения.

Рис. 2.2. Индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя

Процессы выпуска и впуска (b—г—а) обеспечивают смену рабочего тела в цилиндре и называются процессами газообмена. На их. осуществление затрачивается часть энергии, полученной в рабочей части цикла.

Среднее эффективное давление — это та часть среднего индикаторного давления, которая идет на создание эффективной мощности.

Двигатели конструируют и изготовляют так, чтобы значение Nt было наибольшим, a JVM — наименьшим. Однако их значения зависят от условий эксплуатации: температуры охлаждающей жидкости и частоты вращения коленчатого вала. Так, со снижением температуры охлаждающей жидкости ухудшаются процессы смесеобразования, становится большим теплоотвод. Это приводит к снижению индикаторной мощности. При понижении температуры увеличивается вязкость масла. Так, при уменьшении температуры моторных масел от 200 до 0 °С их вязкость увеличивается в 140— 150 раз. Это приводит к увеличению NM и, следовательно, к снижению Ne.

В характеристиках двигателей указывается Ne, которую они развивают при эксплуатационных температурах охлаждающей жидкости (обычно 75—85 °С) и частотах вращения коленчатых валов. Поэтому становится важным содержать пожарные автомобили в отапливаемых гаражах и быстро разогревать двигатели до эксплуатационных температур.

Скоростные характеристики двигателя. Скорость и маневренность пожарного автомобиля определяются энергетическими и экономическими показателями двигателя при его работе на различных режимах в условиях эксплуатации.

Основными показателями работы двигателя являются: крутящий момент, эффективная мощность, удельный и часовой расход топлива. Эти показатели снимают на специальных стендах в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, при постоянном положении органа подачи топлива и температуры охлаждающей жидкости.

Кривые, характеризующие применение основных показателей работы двигателя в зависимости от частоты вращения его коленчатого вала, называются скоростными характеристика м и. Скоростная характеристика, полученная при полной подаче топлива, называется внешней характеристикой. Скоростные характеристики, полученные при других положениях органов подачи топлива, называются частичными.

Общий вид внешней характеристики представлен на рис. 2.3. Характерные частоты вращения коленчатого вала показаны на внешней характеристике при работе двигателя под нагрузкой (минимальные значения /гшШ); максимальном значении крутящего момента пм; минимальном удельном расходе топлива ng( ; максимальной мощности nlV; включении регулятора лрег и холостом ходе двигателя с регулятором (наименьшие значения «„„*)• С увеличением частоты вращения коленчатого вала увеличивается Ne (кривая 1). При некотором значении п она достигает максимума, а затем уменьшается. Это обусловлено увеличением механических потерь, ухудшением смесеобразования и цикловой подачи топлива.

Увеличение удельного расхода (кривая 4) топлива при уменьшении п обусловлено увеличением отдачи теплоты в систему охлаждения и ухудшением процесса горения. Рост ge при увеличении п обусловливается увеличением механических потерь и догоранием топлива в такте рабочего хода (расширения).

Изменение крутящего момента характеризует приспособляемость двигателя, т. е. его способность преодолевать увеличение сопротивлений движению автомобиля (без воздействия со стороны водителя).

Рис. 2.3. Внешняя диаграмма двигателя

Следовательно, при эксплуатационных тепловых режимах до 8% мощности затрачивается на преодоление сопротивлений в механизмах трансмиссий.

После запуска двигатель развивает 30—50% мощности, и потери в трансмиссиях увеличиваются. Мощность, подводимая к колесам пожарного автомобиля, становится очень малой (кривая 3), и автомобиль не может развивать высокую скорость движения’, поэтому необходимо содержать двигатели в разогретом состоянии и предпринимать все меры для быстрого разогрева двигателя после пуска.

Техническое обслуживание механизмов двигателя. Двигатель — источник энергии на пожарном автомобиле. От его исправности и развиваемой им мощности зависит оперативная подвижность пожарного автомобиля и интенсивность подачи огнетушащих средств в очаги горения. Поэтому успешность тушения пожаров во многом зависит от работоспособности двигателя.

Пожарные автомобили создаются на базе грузовых автомобилей серийного производства и на них используются серийно выпускаемые двигатели с небольшими изменениями в системах.

На пожарных автомобилях в боевых расчетах двигатели содержатся в состоянии готовности к немедленному запуску. Это характеризует высокую боевую готовность пожарного автомобиля. Вот поэтому все системы двигателя должны быть исправными, полностью заправлены эксплуатационными материалами, аккумуляторные батареи (и баллоны сжатого воздуха на дизелях) полностью заряжены.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО). При смене караула необходимо убедиться, что все системы заправлены эксплуатационными материалами (маслом, топливом, водой); цистерна заполнена водой, а бак пенообразователя — пенообразователем; все пожарно-техническое вооружение надежно закреплено; отсутствуют течи соединений трубопроводов; надежно открываются и закрываются все двери и дверцы отсеков.

После осмотра пожарного автомобиля необходимо присоединить выпускной трубопровод к газоотводу. Двигатель должен легко запускаться. После запуска двигателя закрывают жалюзи и прогревают его на средних оборотах до нагрева воды 70—80 °С. Двигатель должен устойчиво работать во всем диапазоне частот вращения коленчатого вала без перебоев и стуков.

По окончании прогрева следует отсоединить выпускной трубопровод от газоотвода и убедиться в отсутствии подтекания соединений трубопроводов. Прогретый двигатель медленно остывает (рис. 2.4) в течение нескольких часов.

Техническое обслуживание на пожаре (учении) — какого-либо специального обслуживания двигатель не требует. Необходимо только на слух следить за нормальной работой двигателя и по показаниям приборов контролировать температуру охлаждающей жидкости, масла и давление масла.

Техническое обслуживание по возвращении с пожара (или учения) заключается в заправке систем дзигателя эксплуатационными материалами и очистке его от грязи или пыли. Чистку следует производить деревянными скребками, жесткой кистью, используя моющие растворы, а затем промывать водой и насухо вытирать. Во избежание пожара мыть двигатель бензином воспрещается.

Техническое обслуживание № 1 (ТО-1). Объем ТО-1 включает работы, выполняемые при ЕТО, и ряд дополнительных.

1. Проверка минимально устойчивых оборотов и работы двигателя на разных частотах вращения коленчатого вала двигателя.

2. Проверка крепления приборов на двигателе и двигателя к раме пожарного автомобиля. Проверку деталей и приборов производят осмотром. Они должны быть плотно закреплены болтами с шайбами.

3. Проведение контрольного пробега пожарного автомобиля, во время которого двигатель должен быть прогрет до температуры охлаждающей жидкости 80—95 °С.

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2). Это обслуживание проводится в пожарных отрядах (частях) технической службы.

На станции диагностики определяют мощность двигателя или тяговую силу на колесах. Для двигателей установлены предельные их значения. Если мощность стала ниже допустимой, то следует проверить его техническое состояние.

1. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между носками коромысел и клапанами. Эти зазоры неодинаковы для разных двигателей и находятся в пределах 0,25—0,45 мм.

2. Проверить герметичность соединений головки с блоком цилиндров. Ее производят прибором К-69м.

3. Проверить компрессию в цилиндрах двигателя, т. е. давление в конце такта сжатия в камерах сгорания при вращении коленчатого вала. Давление в конце такта сжатия замеряют на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 66—70 °С) при полностью открытых воздушной и дроссельной заслонках и вывернутых свечах зажигания. Определение давления производят компрессомером. Это манометр, вставляемый в отверстие для свечей зажигания. Коленчатый вал вращается стартером со скоростью 150—200 об/мин. Давление в новых двигателях находится в пределах 700—850 кПа, а у двигателей, требующих ремонта, — 450— 500 кПа.

4. Проверить плотность крепления впускных и выпускных трубопроводов, подтянуть крепление опор двигателя к раме и крепление реактивной тяги.

5. После обслуживания проводится короткий пробег пожарного автомобиля, как и при ТО-1, и устраняются выявленные при пробеге неисправности.

Рис. 2.4. Интенсивность прогрева и охлаждения двигателя

Системы дополнительного обогрева пожарных автомобилей

Пожарные автомобили, в зависимости от их конструктивного исполнения могут оборудоваться различными системами дополнительного обогрева кабины расчёта, ёмкости цистерны и насосного отсека.

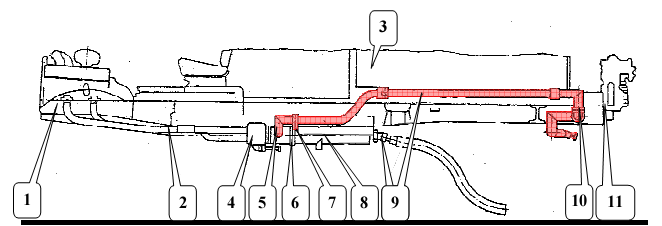

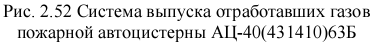

Большинство пожарных автоцистерн, находящихся в эксплуатации, имеют изменённую систему выпуска отработавших газов. Так, отработавшие газы двигателей пожарных автомобилей используются в системе забора воды пожарным насосом и для обогрева цистерн, кабин расчётов, насосного отсека (см. рис. 2.52).

Для этого перед глушителем 8 установлен газоструйный вакуум-аппарат 4, к которому по приёмным трубам 2 поступают отработавшие газы из двигателя. Пройдя распределительную

|

|

|

камеру газоструйного вакуум-аппарата (устройство и эксплуатация газоструйного вакуум-аппарата рассматривается в главе 3.5) поток отработавших газов через проставку 5, может следовать в двух направлениях (в зависимости от периода эксплуатации пожарного автомобиля – летнему или зимнему). Переключение трактов осуществляется с помощью переставной стальной вставки-заглушки. В зимний период эксплуатации вставка-заглушка из фланцевого соединения 7 перестанавливается во фланцевое соединение 6. В этом случае отработавшие газы из глушителя через проставку 5 поступают в трубу, проходящую под днищем цистерны и далее через обогреватель (батарею) 10 в атмосферу. Батарея, представляющий собой отлитый из алюминиевого сплава оребрённый цилиндр, крепится к раме автомобиля под насосом. Проходящие через батарею отработавшие газы отдают тепло в насосный отсек. На трубе, проходящей под цистерной на некоторых моделях пожарных автомобилей, может устанавливаться обогреватель цистерны, представляющий собой трубу, окруженную по длине кожухом для концентрации теплоты. На период летней эксплуатации вставка-заглушка должна быть удалена из фланцевого соединения 6 и установлена во фланец 7.

У пожарных автомобилей других моделей с обогревом насосного отсека отработавшими газами принцип устройства системы выпуска сохраняется, хотя в зависимости от назначения и от особенностей компоновки кузова конструктивно может отличаться.

Техническое обслуживание таких систем заключается в том, что при сезонном техническом обслуживании необходимо разъединять фланцевые соединения 6, 7 и переставлять вставку-заглушку в соответствии с периодом эксплуатации пожарного автомобиля.

Неисправности в системе выпуска отработавших газов пожарных автомобилей заключаются в нарушении герметичности и прочности крепления отдельных элементов. Негерметичность соединений устраняется подтяжкой болтов и гаек фланцев и зажимов. В целях предотвращения пригорания гаек шпилек газоструйного вакуум-аппарата их выполняют из латуни, меди или бронзы и ставят на сухой графитной смазке. Повреждённые прокладки заменяют. Края вновь установленных прокладок обрезают заподлицо с фланцами. В телескопических соединениях регулируют положение труб в обойме, при необходимости подматывают шнуровой асбест и плотно затягивают зажимом.

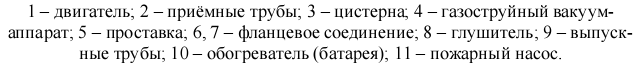

В настоящее время на пожарных автомобилях зачастую устанавливают автономные системы на основе серийных отопительно-вентиляционных установок, предназначенные для обеспечения требуемого температурного режима в кабине расчёта и в насосном отсеке.

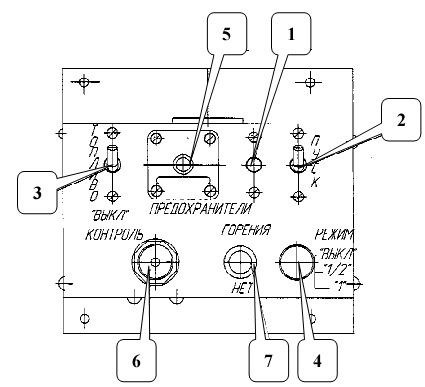

Так, на пожарной автоцистерне АЦ-3,0-40(43206)1МИ в отсеке под кабиной расчёта с правой стороны монтируются на ложементах отопительно-вентиляционная установка ОВ-65 и автономный топливный бак для дизельного топлива (см. рис. 2.53). Подача топлива от топливного бака к отопительно-вентиляционной установке осуществляется по топливопроводу, в который встроен электромагнитный клапан, обеспечивающий дистанционное открытие и закрытие топливопровода со встроенным устройством электроподогрева топлива. Электроподогрев топлива включается только на период запуска отопительно-вентиляционной установки (на время удерживания кнопки «ПУСК» на щите управления).

Воздух, нагретый в отопительно-вентиляционной установке, проходит через воздуховоды в кабину расчёта и в насосный отсек. В качестве воздуховода, обеспечивающего подачу воздуха в насосный отсек, используется правая опорная труба надрамника. Продукты сгорания топлива через газо-направляющий патрубок отопительно-вентиляционной установки и отвод выбрасываются в атмосферу.

|

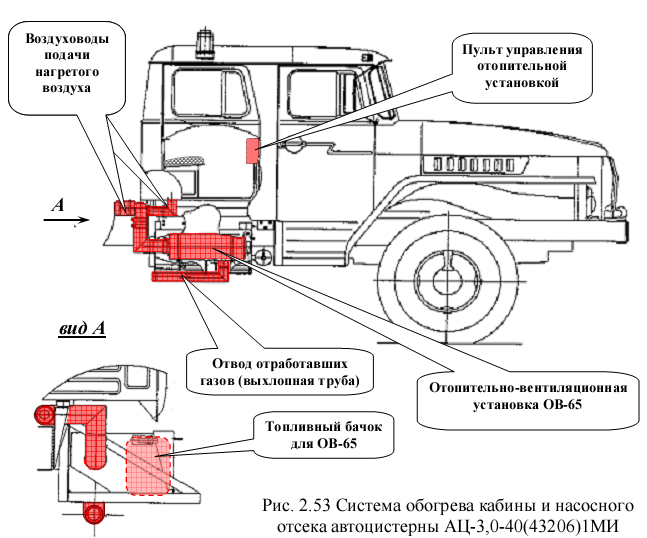

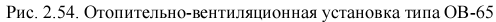

Отопительно-вентиляционная установка типа ОВ-65 (см. рис. 2.54) состоит из следующих основных узлов:

§ теплообменника, обеспечивающего нагрев проходящего через него воздуха;

§ электродвигателя, обеспечивающего подачу в теплообменник воздуха, подачу и распыление топлива в камере сгорания, подачу воздуха в камеру сгорания и отвод продуктов горения;

§ приборов, устройств и датчиков, обеспечивающих функционирование установки.

Теплообменник установки состоит из трёх концентрично расположенных цилиндров: внутреннего, среднего и наружного. Во внутреннем цилиндре установлены диффузор 4 и камера сгорания 25. Внутренний и средний цилиндры соединены между собой четырьмя окнами, наружный цилиндр имеет выхлопной патрубок 19. Из камеры сгорания выведена дренажная трубка 24.

|

|

|

Отопительно-вентиляционная установка может работать в режимах отопления и вентиляции. Переключение режимов осуществляется рычажком 13.

На режиме отопления происходит одновременная подача топлива и воздуха в камеру сгорания, а также воздуха на нагрев. Топливо подводится к насосу 10 по трубке 20, а затем по трубке 21 подаётся в распылитель 7, разбрызгивается, смешивается с воздухом, подаваемым нагнетателем 23, и воспламеняется от раскалённой спирали свечи 6. Затем пламя через диффузор 4 заполняет внутренний цилиндр, раскаляя его стенки. Дальнейшее горение поддерживается без участия свечи. Продукты сгорания через окна поступают в замкнутое пространство между средним и наружным цилиндрами, разогревают их стенки и выбрасываются через выхлопной патрубок 19. Свежий воздух, подаваемый вентилятором 15, нагревается, проходя по кольцевым пространствам, образованным внутренним и средним цилиндрами, наружным цилиндром и кожухом.

В режиме вентиляции муфта 12, управление которой осуществляется рычажком 13, отключает топливный насос 10, и подача топлива в распылитель 7 прекращается.

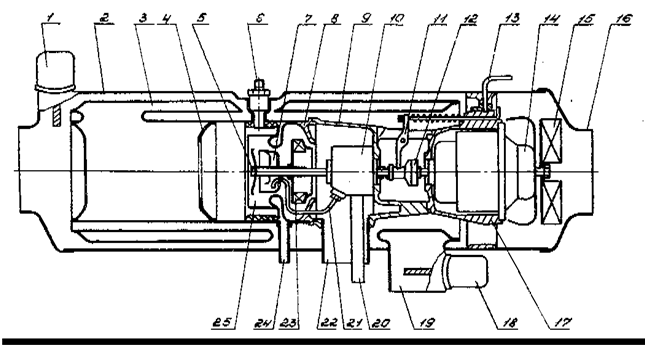

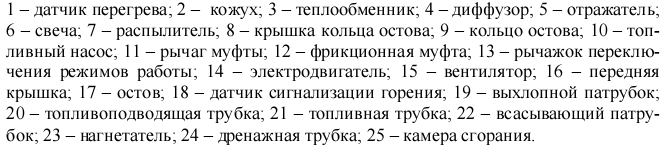

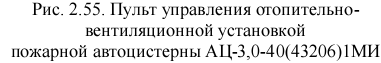

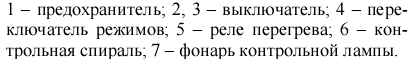

Управление работой отопительно-вентиляционной установкой осуществляется органами управления на пульте, расположенном в кабине расчёта. Пульт управления соединён с отопительно-вентиляционной установкой электрическими жгутами, и обеспечивает включение-выключение отопительно-вентиляционной установки, а также контроль её состояния. Состав приборов и органов управления пульта отопительно-вентиляционной установкой и датчиков, контролирующих её работу показан на рис. 2.55.

|

|

|

Включение отопительно-вентиляционной установки осуществляется следующим образом:

На пульте управления тумблер 3 «Топливо» (см. рис. 2.55) перевести в положение «Включено», при этом электромагнитный клапан открывает топливопровод подачи топлива к отопительно-вентиляционной установке. Тумблер 2 «Пуск» перевести в положение «Включено» и удерживать его в этом положении; при этом контрольная спираль 6, которая характеризует степень разогрева свечи накаливания, должна накалиться до ярко-красного цвета. Степень разогрева контрольной спирали наблюдается в смотровом окне на пульте управления. После разогрева контрольной спирали переключатель 4 «Режим» перевести в положение «1/2» или «1», в зависимости от требуемой производительности вентилятора; при этом должен загореться индикатор контрольной лампы 7 «Горения нет». Удерживая тумблер «Пуск» во включённом состоянии, дождаться выключения индикатора контрольной лампы «Горения нет», после чего отпустить тумблер «Пуск». Отключение контрольной лампы «Горения нет» обеспечивается срабатыванием датчика сигнализации горения 18 (см. рис. 2.54) при достижении пороговой температуры.

Отключение отопительно-вентиляционной установки осуществляется следующим образом.

На пульте управления тумблер «Топливо» (см. рис. 2.55) перевести в положение «Выключено», при этом электромагнитный клапан перекрывает топливопровод подачи топлива к отопительно-вентиляционной установке. Работающий топливный насос выкачивает топливо, находящееся в топливопроводе на участке между электромагнитным клапаном и отопительно-вентиляционной установкой, после чего процесс горения прекращается и начинается процесс продувки воздухом камеры сгорания. При продувке происходит её охлаждение и охлаждение датчика сигнализации горения. При достижении пороговой температуры срабатывает датчик сигнализации горения, который включает контрольную лампу индикатора «Горения нет», после чего необходимо переключатель «Режим» поставить в положение «Выключено».

Техническое обслуживание системы обогрева кабины расчёта и насосного отсека с отопительно-вентиляционной установкой ОВ-65 необходимо производить в плановом порядке.

При ЕТО необходимо убедиться в надёжности крепления отопительной установки, топливного бака, воздуховодов, положение дренажной трубки, отсутствие подтекания топлива в соединениях топливопровода. Проверить состояние (чистоту и возможность перекрытия) трубопроводов подающих воздух на нагрев и для обеспечения горения, а также отводящих нагретый воздух и отработавшие газы. При эксплуатации пожарного автомобиля в осенне-зимний период кратковременным пуском проверить работоспособность установки и наличие дизельного топлива в баке.

При эксплуатации системы на пожаре или аварии запрещается оставлять работающую отопительно-вентиляционную установку без присмотра. Не допускается работа установки при загрязнённой дренажной трубке 24 (см. рис. 2.54). После выключения установки повторное включение разрешается производить только после её охлаждения, о котором сигнализирует лампа 7 (см. рис. 2.55); в противном случае будут наблюдаться хлопки и выбрасывание пламени из всасывающего и выхлопного патрубков. При автоматическом отключении установки в результате перегрева и «выскакивании» кнопки реле перегрева 5 (см. рис. 2.55) повторное включение установки разрешается производить только после выявления и устранения причин, вызвавших аварийный режим.

Если по какой-либо причине возникла необходимость эксплуатации отопительно-вентиляционной установки в режиме вентиляции, необходимо рычажок 13 (см. рис. 2.54) установить в соответствующее положение.

По возвращению с пожара или аварии необходимо устранить неисправности замеченные при эксплуатации установки.

При ТО-1 и ТО-2 необходимо произвести операции технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации отопительно-вентиляционной установкой ОВ65.

Сезонное обслуживание включает следующие дополнительные операции: очистка от грязи и пыли воздуховодов, подводящих воздух на нагрев и горение, и отводящих нагретый воздух и отработавшие газы, промывка топливного бака системы.

В период эксплуатации отопительно-вентиляционной установки ОВ-65 могут наблюдаться следующие наиболее характерные неисправности:

§ невозможность запуска установки в режиме отопления;

§ повышенная дымность при работе.

Невозможность запуска установки в режиме отопления визуально определяется по отсутствию выключения контрольной лампы «Горения нет» на щите управления. Данная неисправность может быть по причинам неисправности свечи (обрыв в электрической цепи свечи, перегорание контрольной спирали или свечи, закоксование свечи), недостаточного напряжения в электрической цепи свечи (контрольная спираль нагревается до тёмно-красного цвета), отсутствия подачи топлива в камеру сгорания.

Перегрев установки возможен вследствие засорения или повреждения трубопроводов, подводящих воздух на нагрев и отводящих нагретый воздух, а также в результате прогара камеры теплообменника.

Установка может дымить из-за засорения или повреждения трубопроводов, подающих воздух на горение и отводящих отработавшие газы, а также по причине недостаточной частоты вращения вала электродвигателя.

3.НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Основным специальным агрегатом пожарных автомобилей являются пожарные насосы, которые служат для подачи под напором жидких огнетушащих веществ.