Особенности смесеобразования дизельных двигателей

Особенностью двигателей с самовоспламенением от сжатия, или, как их принято называть, дизелей (по имени изобретателя Р. Дизеля), является приготовление горючей смеси топлива с воздухом внутри цилиндров.

В дизелях топливо поступает от насоса высокого давления и посредством форсунки впрыскивается в цилиндры под давлением, в несколько раз превышающим давление воздуха в конце такта сжатия. Смесеобразование начинается с момента поступления топлива в цилиндр. При этом в результате трения о воздух струя топлива распыливается на мельчайшие частицы, которые образуют топливный факел конусообразной формы. Чем мельче распылено топливо и чем равномернее распределено оно в воздухе, тем полнее сгорают его частицы.

Испарение и воспламенение топлива осуществляются за счет высокой температуры и давления сжатого воздуха (к концу такта сжатия температура воздуха составляет 550-700°С, а давление—3,5—5,5 МПа). Следует отметить, что после начала горения смеси температура и давление в камере сгорания резко возрастают, что ускоряет процессы испарения и воспламенения остальных частиц распыленного факела топлива.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Чтобы обеспечить наилучшие мощ-ностные и экономические показатели работы дизеля, необходимо впрыскивать топливо в его цилиндры до прихода поршня в в.м.т. Угол, на который кривошип коленчатого вала не доходит до в.м.т. в момент начала впрыскивания топлива, называют углом опережения впрыскивания топлива.

Для того чтобы форсунка впрыскивала топливо с требуемым опережением, топливный насос должен начинать подавать топливо еще раньше. Это вызвано необходимостью иметь некоторое время на нагнетание топлива от насоса к форсунке.

Угол, на который кривошип коленчатого вала не доходит до в. м. т. в момент начала подачи топлива из топливного насоса, называют у г-лом опережения подачи топлива.

В цилиндры дизеля фактически поступает одно и то же количество воздуха независимо от его нагрузки. При малой нагрузке в цилиндрах практически всегда имеется достаточное количество воздуха для полного сгорания топлива. В этом случае коэффициент избытка воздуха имеет большую величину. С увеличением нагрузки возрастает только подача топлива, но при этом значение коэффициента избытка воздуха уменьшается, вследствие чего ухудшается процесс сгорания топлива. Поэтому минимальное значение коэффициента избытка воздуха для различных типов дизелей, соответствующее их бездымной работе, устанавливают в пределах а= 1,3-т-1,7, что обусловливает также высокую экономичность дизелей по сравнению с карбюраторными двигателями.

Существенное влияние на улучшение смесеобразования и процесса сгорания оказывают способы приготовления рабочей смеси и принятая форма камеры сгорания. По способу приготовления рабочей смеси различают объемное, объемно-пленочное и пленочное смесеобразования. Каждому из этих способов присущи свои характерные особенности, для реализации которых требуются камеры сгорания с соответствующими конструктивными решениями. Существующие камеры сгорания дизелей по общности основных признаков их конструкции объединяют в две большие группы: неразделенные (одно-полостные) и разделенные (двух-полостные).

Неразделенные камеры сгорания (рис. 8.1, а) представляют собой объем, заключенный между днищем поршня, когда он находится в в. м. т., и плоскостью головки. Такие камеры называют также однополостны-ми с объемным смесеобразованием, так как процесс смесеобразования основан на впрыскивании топлива непосредственно в толщу горячего воздуха, находящегося в объеме камеры сгорания дизеля. При этом для лучшего перемешивания частиц распыленного топлива с воздухом его свежему заряду сообщают при впуске вращательное движение с помощью завихрителей или винтовых впускных каналов, а форму камеры сгорания стремятся согласовать с формой струи топлива, подаваемой форсункой. Такой принцип смесеобразования используется в дизелях ЯМЗ и КамАЗ.

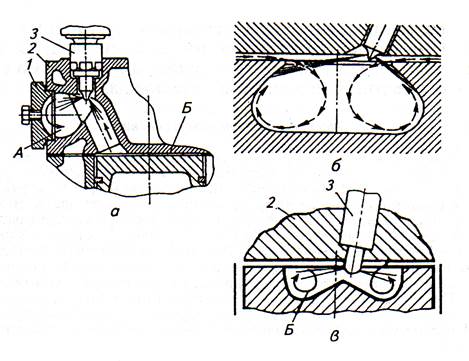

Рис. 8.1. Камеры сгорания дизелей: а—ЯМЭ-236; б—ЗИЛ-645; в—вихревого типа

В современных дизелях используется также пленочное смесеобразование, которое характеризуется тем, что большая часть впрыскиваемого топлива подается на горячие стенки шарообразной камеры сгорания, на которых оно образует пленку, а затем испаряется, отнимая часть тепла от стенок.

Принципиальная разница между объемным и пленочным способами смесеобразования заключается в том, что в первом случае частицы распыленного топлива непосредственно смешиваются с воздухом, а во втором основная часть топлива

сначала испаряется и в парообразном состоянии перемешивается с воздухом при интенсивном вихревом движении его в камере.

Разновидностью указанных способов смесеобразования является объемно-пленочное смесеобразование, которое обладает свойствами как объемного, так и пленочного смесеобразования. Существенным преимуществом этого процесса является возможность создания многотопливных дизелей, позволяющих использовать наряду с дизельным топливом высокооктановые бензины и спиртовые (метоноловые) смеси. В отечественном автомобилестроении к таким двигателям можно отнести дизель ЗИЛ-645, у которого процесс смесеобразования происходит в объемной камере сгорания (рис. 8.1, б), расположенной в поршне 6 в виде наклонной цилиндрической выемки со сферическим дном. Вращение воздушного заряда в камере обеспечивается при помощи вих-реобразующего канала, создающего кольцевой вихрь, направления вращения которого показано стрелкой. Топливо в камеру сгорания впрыскивается из двухдырочного распылителя форсунки, расположенного в головке цилиндра. Пристеночная струя направлена вдоль образующей камеры сгорания, объемная струя пересекает внутренний объем камеры ближе к ее центру. Из-за пристеночной струи такой процесс часто называют объемным пристеночно-пленочным смесеобразованием. Этот процесс по сравнению с другими способами смесеобразования дает хорошую экономичность и обеспечивает более мягкую работу дизеля с плавным нарастанием давления в его цилиндрах, а также улучшает пусковые качества дизеля, снижая его дымность и токсичность отработавших газов.

Разделенные камеры сгорания состоят из двух объемов, соединенных между собой каналами: основного объема, заключенного в полости над днищем поршня, и дополнительного, расположенного чаще всего в головке блока. Применяются в основном две группы разделенных, или двухполостных, камер: предкамеры и вихревые камеры. Дизели с такими камерами называют соответственно вихревыми и предкамер-ными.

В вихрекамерных дизелях (рис. 8.1, в) объем дополнительной камеры составляет 0,5 — 0,7 общего объема камеры сгорания. Основная и дополнительная камеры соединяются каналом, который располагается тангенциально к образующей дополнительной камере, в результате чего обеспечивается вихревое движение воздуха.

В дизелях с предкамер-ным смесеобразованием предкамера имеет цилиндрическую форму и соединяется прямым каналом с основной камерой, расположенной в днище поршня. В результате частичного воспламенения топлива в момент его впрыскивания в предкамере создается высокая температура и давление, способствующие более эффективному смесеобразованию и сгоранию топлива в основной камере.

Современные быстроходные вихре- и предкамерные дизели имеют достаточно высокие мощностные показатели при сравнительно высокой степени сжатия. К их основным недостаткам следует отнести увеличенный расход топлива по сравнению с дизелями с неразделенными камерами и затрудненный пуск двигателя, что вызывает применение специальных пусковых устройств.

Особенности смесеобразования в дизелях

Особенностью двигателей с самовоспламенением от сжатия, или, как их принято называть, дизелей (по имени изобретателя Р. Дизеля), является приготовление горючей смеси топлива с воздухом внутри цилиндров.

Испарением и воспламенение топлива осуществляются за счет высокой температуры и давления сжатого воздуха (к концу такта сжатия температура воздуха составляет 550- 700 0 С, а давление —3,5—5,5 МПа). Следует отметить, что после начала горения смеси температура и давление в камере сгорания резко возрастают, что ускоряет процессы испарения и воспламенения остальных частиц факела топлива. Чтобы обеспечить наилучшие мощностные и экономические показатели работы дизеля, необходимо впрыскивать топливо в его цилиндры до прихода поршня в в.м.т. Угол, на который кривошип коленчатого вала не доходит до в.м.т. в момент начала впрыскивания топлива, называют углом опёрежения впрыскивания топлива. Для того- чтобы форсунка впрыскивала топливо с требуемым опережением, топливный насос должен начинать подавать топливо еще раньше. Это вызвано необходимостью иметь некоторое время на нагнетание топлива от насеа к форсунке. Угол, на который кривошип коленчатого вала не доходит до в. м. т. в момент начала подачи топлива из топливного насоса, называют углом опережения подачи топлива.

Требования к подготовке смеси. В отличие от бензиновых двигателей, где смесь готовится сначала в карбюраторе, а затем во время процессов впуска и сжатия, в камеры сгорания дизелей топливо подается в конце такта сжатия за 10. 20° до в.м.т. и за 0,002. 0,01 с должно перемещаться с воздухом и сгореть. Это время в 5. 10 раз меньше, чем у карбюраторного двигателя. Сгорание происходит достаточно быстро, дизель работает жестко, в 2.. .3 раза жестче бензинового двигателя. Жесткость работы двигателя это скорость нарастания давления по углу поворота коленчатого вала. Поэтому требования к системе смесеобразования дизелей намного выше.

В связи с очень малым временем смесеобразования в дизелях для более полного сгорания топлива в цилиндры вводят воздуха больше, чем в бензиновых двигателях, — коэффициент избытка воздуха α =1,4. 2,2.

Смесеобразование должно обеспечить равномерное перемешивание топлива с воздухом, постепенное сгорание топлива во времени, полное использование всего воздуха в камере сгорания при минимально возможном значении α, а также максимально мягкую работу дизеля.

Перечисленные требования во многом выполняются за счет

выбора формы камеры сгорания. Различают разделенные и неразделенные камеры сгорания.

Разделенные камеры применяют двух типов: с вихревой камерой и предкамерой. Первые широко применяют в дизелях легковых автомобилей, вторые — на грузовых и других тяжелых машинах.

Рассмотрим вихревую камеру. В головке цилиндров выполнена шаровая полость А (рис. 3, а) — вихревая камера, соединенная каналом с основной камерой (полостью Ь) над поршнем. При движении поршня вверх во время сжатия воздух с большой скоростью входит в вихревую камеру по касательной к ее стенкам, в результате чего закручивается со скоростью до 200 м/с. В этот вихрь воздуха температурой 700. .900 К форсунка 3 впрыскивает топливо. Топливо воспламеняется, давление повышается, и газы с недогоревшим топливом по каналу выбрасываются в основную камеру, где происходит догорание оставшегося топлива. Объем вихревой камеры составляет 40.. .60 % общего объема камеры сгорания.

Неразделенные камеры сгорания применяют в основном на дизелях грузовых автомобилей. Выемки в поршне образуют форму камеры в виде тора или усеченного конуса — дельтовидная и тороидальная камеры (рис. 3, б и в). Во время движения поршня вверх при сжатии воздух в углах выемки закручивается с большой скоростью. Форсунки впрыскивают часть топлива (до 60 %) в объем навстречу движению воздуха, остальную часть — на стена поршня. Топливо воспламеняется от высокой температуры воздуха та в объеме и по мере испарения со стенок поршня. Это смесеобразование объемно-пленочное.

Оценка двигателей с различными камерами сгорания. Вихревые камеры (разделенные) менее чувствительны к составу топлива и работают в более широком диапазоне частот вращения по сравнению с неразделенными камерами. Форсунки в них работают при меньшем давлении, а следовательно, не требуют столь высокой точности изготовления и потому дешевле. Однако при использовании неразделенных камер экономичность двигателя выше, его пусковые качества лучше (особенно холодного двигателя). Удельный расход топлива двигателей с неразделенными камерами сгорания составляет 210. 240 г/(кВт ·ч), с вихревыми — 250. 270 г/ (кВт ·ч).

Существуют двигатели с пленочным смесеобразованием (фирма МАN и др.),. где топливо подается на стенки поршня и по мере испарения сгорает. Работа таких двигателей «мягче», а экономичность выше.

Рис. 3. Камеры сгорания дизелей:

а — вихревая (фирмы Перкинс.); б— дельтовидная (в двигателе Д-245); в — тороидальная (в автомобилях КамАЗ); 1— вставка вихревой камеры; 2-. головка цилиндров; 3— форсунка; А — полость вихревой камеры; Б— полость в поршне

Конструкции камер сгорания дизелей: а-с неразделенной камерой сгорания (с объемным смесеобразованием); б- с неразделенной камерой сгорания (с объемно- пленочным смесеобразованием) в- с разделенной камерой сгорания (вихрекамерная)

1-форсунка; 2, 4-головка блока; 3-неразделенная камера сгорания; ; 5- камера сгорания; 6- поршень; 7- объемная струя; 8- пленочная струя; 9-распылитель форсунки; 10-дополнительная камера; 11- канал; 12-основная камера.

| | | следующая лекция ==> |

| | | АТЛЕТИЗМ |

Дата добавления: 2014-12-06 ; просмотров: 3451 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Устройство автомобилей

Смесеобразование в дизелях

Как известно, для того, чтобы топливо сгорело и выделило теплоту, необходим кислород, поскольку горение — это процесс окисления топлива (горючего вещества), т. е. соединения его с кислородом. И если кислорода будет недостаточно, то даже самое пожаро- и взрывоопасное горючее вещество гореть не будет.

Вся эта философия в полной мере относится и к тепловым двигателям. Чтобы топливо в камере сгорания начало гореть, необходим кислород, который в нашем случае подается в цилиндры с атмосферным воздухом.

Скорость горения напрямую зависит от того, насколько быстро и качественно мы перемешаем воздух с топливом в цилиндре перед воспламенением.

Процесс перемешивания топлива с воздухом перед сгоранием этой смеси называется смесеобразованием . Качественное смесеобразование — залог эффективной и экономичной работы любого теплового двигателя.

В карбюраторных двигателях бензин перемешивается с воздухом сначала в карбюраторе, затем во время перемещения по впускному коллектору мимо впускного клапана в цилиндр, а также в течение тактов впуска и сжатия. В дизелях этому важнейшему процессу отводится чрезвычайно короткий миг — в камеру сгорания дизельных двигателей топливо подается в конце такта сжатия за 10…20 ˚ угла поворота коленчатого вала до верхней мертвой точки (ВМТ). При этом оно подается в цилиндр не в смеси с воздухом, как в карбюраторном двигателе, а впрыскивается в «чистом виде», и лишь в цилиндрах оно получает возможность «встретиться» с кислородом воздуха, чтобы быстро перемешаться, сгореть и выделить тепло.

Время, отводимое на смесеобразование и сгорание смеси в дизелях примерно в пять-десять раз меньше, чем в карбюраторных двигателях и составляет не более 0,002…0, 01 секунды.

Поскольку сгорание происходит достаточно быстро, дизель работает «жестко» — в два-три раза жестче бензинового двигателя.

Следует отметить, что жесткость работы двигателя — измеряемый параметр (Ж = dp/dφ) – это скорость нарастания давления (dp) по углу поворота (dφ) коленчатого вала, поэтому ее можно рассчитать.

Несмотря на быстротечность сгорания в дизелях, его условно разделяют на четыре фазы, первая из которых называется периодом задержки воспламенения (0,001…0,003 сек). В это время происходит распад впрыскиваемого топлива на мельчайшие капли, которые, продвигаясь по камере сгорания, испаряются и смешиваются с воздухом, а также разгон химических реакций самовоспламенения. Следующие три фазы – фазы горения топливовоздушной смеси.

Если период задержки воспламенения оказывается продолжительным, то значительная часть топлива успевает испариться и смешаться с воздухом. В результате одновременного воспламенения этой части по всему объему возникает резкое повышение давления в камере сгорания (жесткая работа) с ростом динамических нагрузок на детали и повышение уровня шума.

Поэтому длительный период задержки самовоспламенения не желателен. Он зависит от температурных условий, сорта топлива, нагрузки на двигатель и других факторов. Однако внутреннее смесеобразование в дизелях всегда определяет более жесткую работу по сравнению с карбюраторными двигателями.

Так как время на смесеобразование в дизеле очень мало, то для более полного сгорания топлива в его цилиндры воздуха вводят больше, чем в бензиновых двигателях (кроме инжекторных двигателей использующих непосредственный впрыск, где воздуха тоже впускают чуть больше нормы). Коэффициент избытка воздуха α в дизельных двигателях составляет от 1,4 до 2,2.

Таким образом, к смесеобразованию дизелей предъявляются высокие требования. Оно должно обеспечить равномерное перемешивание топлива с воздухом, постепенное сгорание топлива во времени, полное использование всего воздуха в камере сгорания при минимально возможном значении α , а также максимально мягкую работу дизеля.

Способы улучшения смесеобразования

Большинство задач повышения качества смесеобразования в дизельных двигателях во многом решаются путем выбора формы камеры сгорания.

Различают неразделенные камеры сгорания (однополостные) (рис. 1а, б ) и разделенные (рис. 1,в ).

Неразделенные камеры сгорания представляют собой камеру, образованную днищем поршня, когда он находится в ВМТ, и плоскостью головки цилиндров. Неразделенные камеры сгорания применяют в основном в дизелях тракторов и грузовых автомобилей. Они позволяют повысить экономичность двигателя и его пусковые качества (особенно холодного двигателя).

Разделенные камеры сгорания имеют основную и вспомогательную полости, соединенные каналом 11. Вспомогательная камера может быть не только сферической, как показано на рис. 1, в , но и цилиндрической.

В первом случае она называется вихревой (дизели Д-50, СМД-114), во втором – предкамерой или, как ее чаще называют — форкамерной (КДМ-100).

Вихревая камера работает следующим образом. В головке цилиндров имеется шаровая полость – вихревая камера, соединенная каналом с основной камерой сгорания над поршнем. При движении поршня вверх во время сжатия воздух с большой скоростью входит в вихревую камеру по касательной к ее стенкам.

В результате этого поток воздуха закручивается со скоростью до 200 м/с. В этот раскаленный (700…900 К) воздушный вихрь форсунка впрыскивает топливо, которое воспламеняется и давление в камере резко возрастает.

Газы с недогоревшим топливом по каналу выбрасываются в основную камеру, где происходит догорание оставшегося топлива. Объем вихревой камеры составляет 40…60% общего объема камеры сгорания, т. е. примерно половину объема.

Предкамерные (форкамерные) двигатели имеют камеру из двух частей. Топливо впрыскивается в цилиндрическую предкамеру (форкамеру), и часть его (до 60%) воспламеняется. Процесс горения топлива протекает так же, как и в вихревой камере.

Разделенные камеры сгорания менее чувствительны к составу топлива, работают в широком диапазоне частот вращения коленчатого вала, обеспечивают более качественное смесеобразование и менее жесткую работу путем сокращения периода задержки воспламенения.

Однако их основным недостатком является затруднительный пуск двигателя и увеличенный расход топлива по сравнению с неразделенными камерами сгорания.

Иногда выделяют полуразделенные камеры сгорания ( см. рис. 2 ), к которым относят камеры, образованные глубокими полостями в головке поршня. Процессы горения топливовоздушной смеси в таких камерах сходны с процессами горения в разделенных камерах, при этом впрыск топлива в полость поршня благотворно влияет на его охлаждение во время работы.

На качество смесеобразования также оказывает значительное влияние взаимное направление и интенсивность движения топливных струй и заряда воздуха в камере сгорания. В связи с этим различают объемное смесеобразование, пленочное и объемно-пленочное.

Объемное смесеобразование отличается тем, что топливо впрыскивается непосредственно в толщу раскаленного воздуха, находящегося в объеме камеры сгорания. При этом для лучшего перемешивания частиц распыленного топлива с воздухом его свежему заряду сообщают вращательное движение с помощью завихрителей или винтовых впускных каналов, а форму камеры сгорания стремятся согласовать с формой струи топлива, впрыскиваемой форсункой.

Для нормальной работы дизеля с объемным смесеобразованием требуется очень высокое давление топлива на впрыске – до 100 МПа и более. Двигатели с таким смесеобразованием достаточно экономичны, но работают жестко (Ж = 0,6…1,0 МПа/град).

Пленочное смесеобразование характеризуется тем, что большая часть впрыскиваемого топлива подается на горячие стенки шарообразной камеры сгорания, на которых образует пленку, а затем испаряется отнимая часть тепла от стенок.

Принципиальная разница между объемным и пленочным образованием заключается в том, что в первом случае частицы распыленного топлива непосредственно смешиваются с воздухом, а во втором основная часть топлива сначала испаряется, и уже в парообразном состоянии перемешивается с воздухом.

Пленочное смесеобразование используют двигатели фирмы MAN, некоторые двигатели семейства Д-120 и Д144. Этот способ обеспечивает приемлемую жесткость работы дизеля (Ж = 0,2…0,3 МПа/град) и неплохую экономичность, но требует поддержания температуры поршня в заданных пределах, обеспечивающих интенсивное испарение топливной пленки.

Объемно-пленочное смесеобразование сочетает в себе процессы объемного и пленочного смесеобразования. Такой способ смесеобразования используется, например, на отечественных двигателях ЗИЛ-645, где объемная камера сгорания располагается в поршне.

Форсунка, расположенная в головке блока, впрыскивает топливо через распылитель, имеющий два отверстия, в виде двух пылеобразных струй. Пристеночная струя направляется вдоль образующей камеры сгорания, создавая на ней тонкую пленку. Объемная струя направлена ближе к центру камеры сгорания.

Объемно-пленочное смесеобразование обеспечивает более мягкую работу дизельного двигателя (Ж = 0,25…0,4), приемлемые пусковые качества при хорошей экономичности, и применяется на большинстве современных дизелей. Выемки в поршне образуют форму камеры в виде тора (СМД, КамАЗ, ЯМЗ А-41, А-01) или усеченного конуса – дельтавидная камера (Д-243, Д-245).

Качество смесеобразования в дизельных двигателях можно повысить не только конструкцией и формой камеры сгорания. Большую роль играет технология самого процесса впрыска топлива форсункой.

Здесь конструкторы решают вопросы улучшения смесеобразования несколькими способами:

- повышением давления впрыска, благодаря чему улучшается качество распыла топливной струи (один из путей достижения данной цели – применение насос-форсунок);

- применением поэтапного (разделенного) впрыска, когда топливо в камеру сгорания подается в несколько приемов (поэтапный впрыск легко осуществить в системах питания, управляемых микроЭВМ);

- подбором распылителей для форсунок, обеспечивающих оптимальную форму распыленной струи, количество струй и их направление.