Ремонт рабочих органов посевных машин

Ремонт высевающих аппаратов зерновых рядковых сеялок.

При ремонте высевающих аппаратов зерновых сеялок необходимо обращать особое внимание на чистоту поверхностей деталей и не оставлять на них заусенцев, острых ребер, которые могут повредить семенной материал.

Характерные износы: у литых коробок высевающих аппаратов изнашивается стенка в месте соприкосновения с вращающейся розеткой. При полном износе стенки розетка выходит из своего гнезда; у штампованных коробок изнашиваются фланцы, удерживающие розетки катушек, а также торцы катушек. Кроме того, у сеялок выходят из строя ленточные семяпроводы вследствие коррозии и деформации.

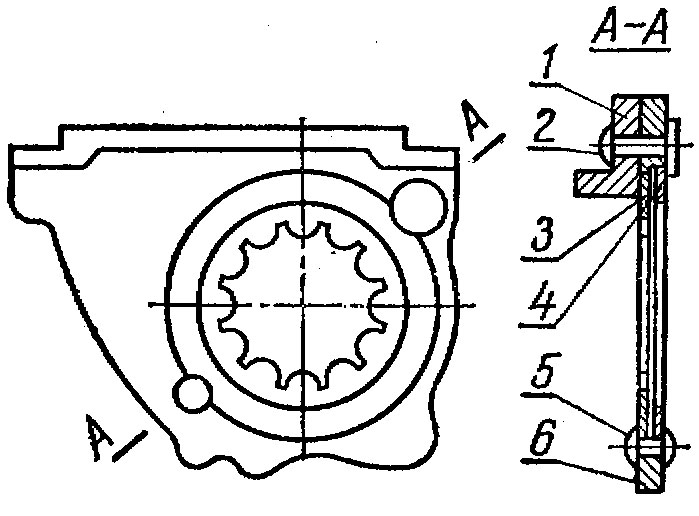

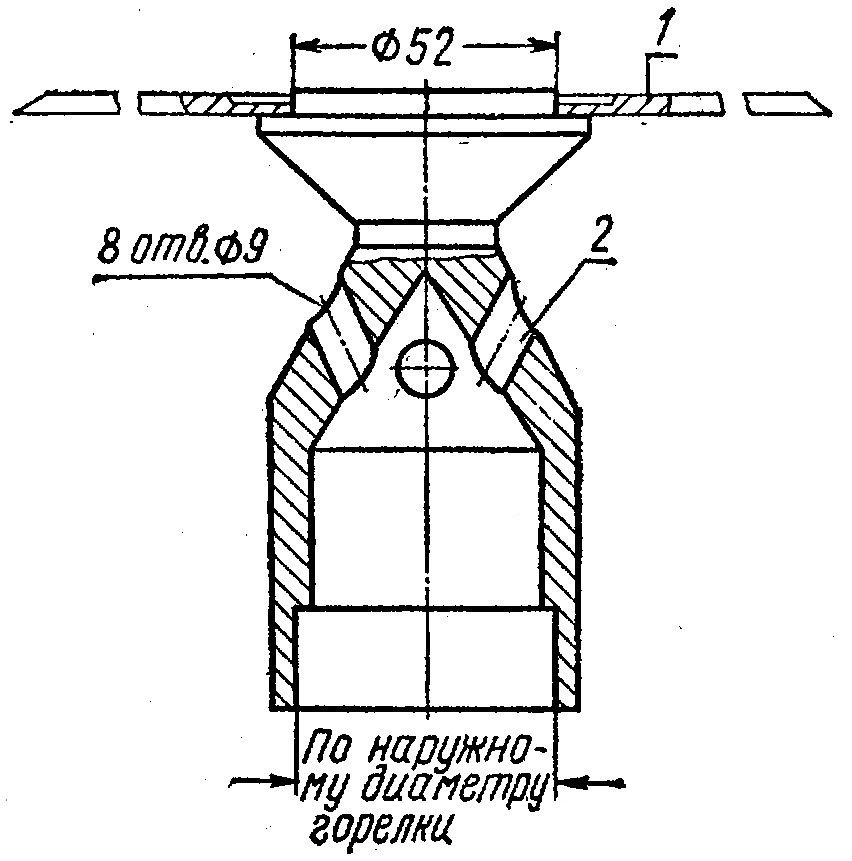

Восстановление литых коробок. В изношенной стенке растачивают отверстие и в него запрессовывают шайбу из листовой стали (рис. 11), обеспечивая при этом минимальный торцовый зазор между розеткой и шайбой. Шайбу, кроме того, крепят двумя заклепками.

| Рис. 11.– Восстановление стенки чугунной коробки высевающего аппарата: 1 – коробка; 2 – специальная заклепка; 3 – розетка; 4 – шайба; 5 – заклепка; 6 – стенка чугунной коробки. |

Восстановление штампованных коробок. Новые фланцы изготовляют из листовой стали путем штамповки или развальцовки заготовки.

Изношенные торцы катушек и муфт зачищают так, чтобы они плотно прилегали один к другому.

Восстановление семяпроводов. Небольшое смятие витков выправляют деревянным молотком на круглой оправке. Растянутые семяпроводы восстанавливают термической обработкой или повторной навивкой.

В первом случае спирально-ленточный семяпровод сжимают до нормальной длины и фиксируют его в этом положении двумя отрезками проволоки. Нагретые до температуры 850° С, семяпроводы в вертикальном положении опускают на 1 … 2 с в теплую воду. Вынув их изводы и охладив до температуры 220 … 230° С, снова погружают в воду до полного охлаждения.

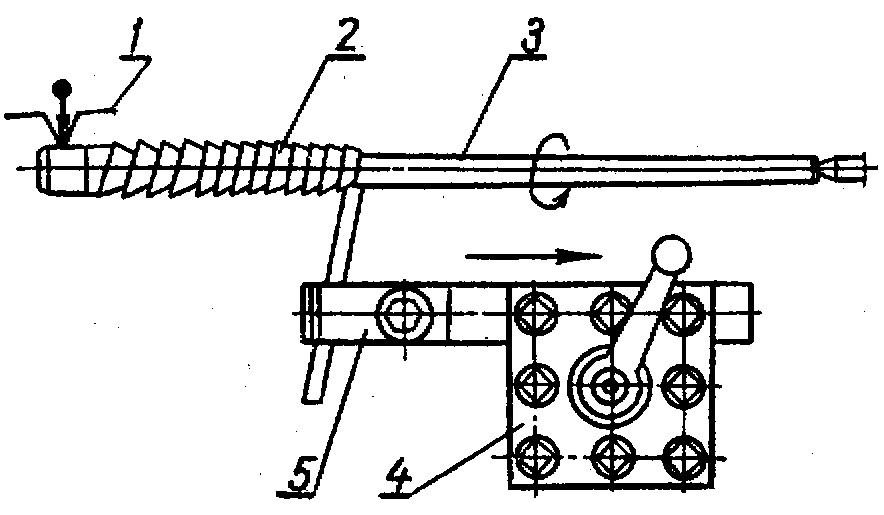

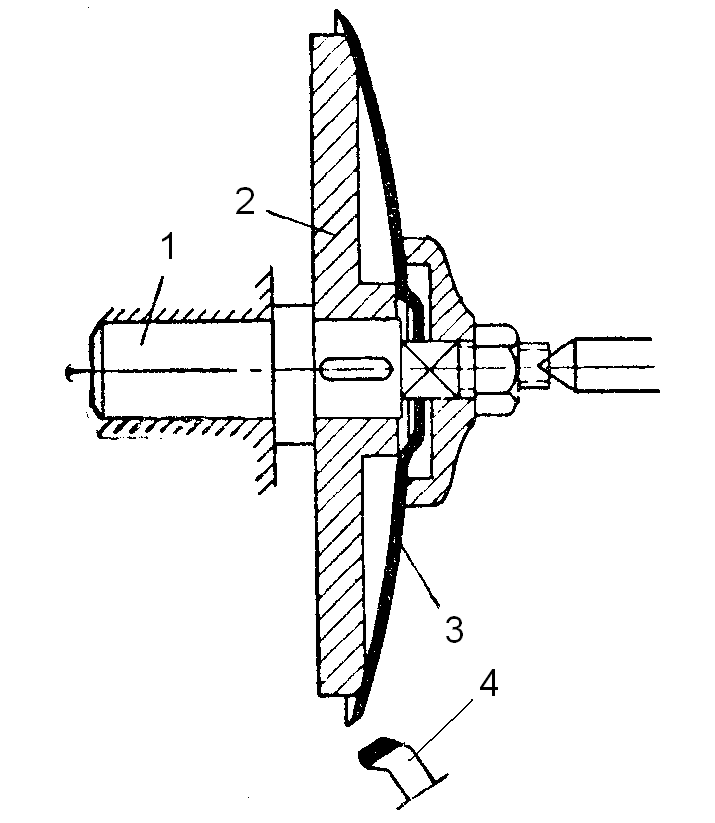

При восстановлении спирально-ленточного семяпровода навивкой его сначала полностью развивают при помощи специальной оправки и клещей на токарном станке (рис.12). При навивке для натяжения и одновременно правки ленту пропускают между прижатыми одна к другой деревянной и стальной пластинами, закрепленными на суппорте станка.

| Рис. 12.– Восстановление спирально-ленточных семяпроводов повторной навивкой: 1 – патрон токарного станка; 2 – семяпровод; 3 – оправка; 4 – суппорт; 5 – направляющее устройство. |

4.9. Ремонт дисковых сошников.

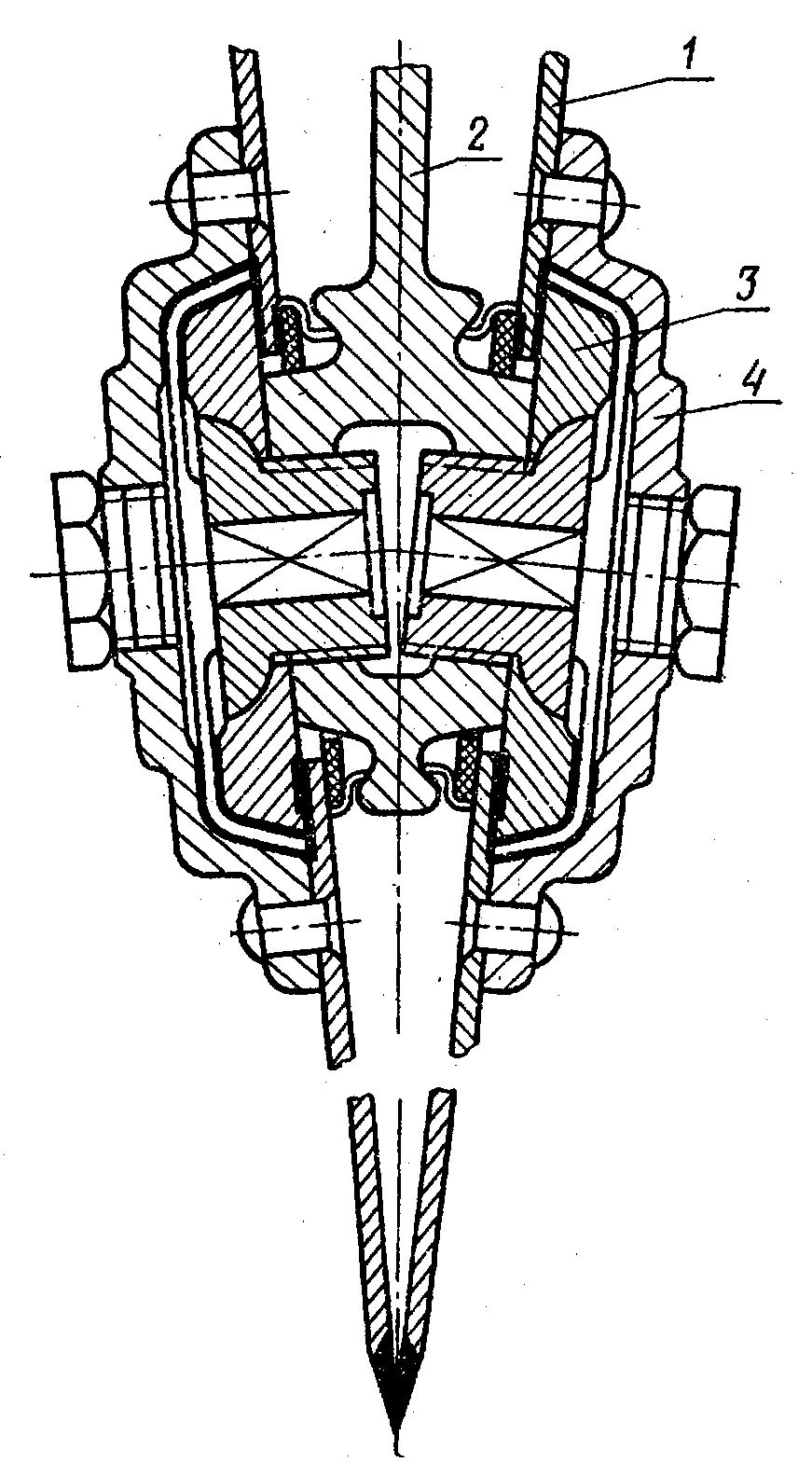

Места износа дисковых сошников указаны на рисунке 13.

Характерные дефекты, дисков: коробление, затупление лезвия, появление на них зазубрин и неравномерный износ лезвия по окружности. У дисков изнашивается внутренняя поверхность со стороны вкладыша, в результате чего увеличивается зазор между диском и вкладышем.

Восстановление дисков. Покоробившиеся диски выправляют рихтовкой на плите.

| Рис. 13.– Характерные места износов дисковых сошников: 1 – диск; 2 – корпус; 3 – вкладыш; 4 – крышка. |

В случае затупления лезвия диски затачивают комбинированным резцом на токарном станке со стороны крышки, аналогично дисковым ножам плугов. Диски устанавливаются на круглый хвостовик планшайбы и поджимаются центром задней бабки через трубчатую наставку. Угол заточки – 18° (рис. 14).

Рис. 14. – Приспособление для заточки сферических дисков:

1 – оправка; 2 – планшайба; 3 – диск; 4 – резец.

Диаметр дисков после заточки должен быть не менее 320 мм. Диски меньшего диаметра после установки на корпус сошника не соприкасаются один с другим. Вследствие этого высеваемые семена ложатся на сухую почву, которая попадает до высева в зазор между дисками. При увеличении зазора ухудшается также равномерность глубины заделки семян.

Износ в сопряжении вкладыш – диск компенсируют установкой между ними капроновой прокладки толщиной 2 мм. Вкладыш шлифуют с двух сторон до толщины

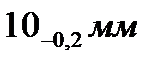

Можно восстанавливать диски наплавкой капрона. Для этого зачищают наждачным кругом изношенную поверхность диска, обезжиривают ее ацетоном и нагревают диск до температуры 240 … 250° С над специальной насадкой (рис. 15).

| Рис. 15– Насадка к горелке паяльной лампы: 1 – диск сеялки; 2 – отверстие для прохода пламени. |

Насадку устанавливают на горелку паяльной лампы с вертикальным направлением пламени. Места износа диска засыпают слоем капрона в виде гранул. После их расплавления диск переносят на основание штампа и гладилкой выравнивают слой капрона. Рабочую поверхность гладилки во избежание прилипания капрона предварительно смазывают тонким слоем смазки УС. Вкладыши в этом случае заменяют новыми.

Сварка корпусов. Поломанные корпуса сошников, изготовленные из серого чугуна, сваривают газовой или электродуговой сваркой.

4.10. Контрольные вопросы

1. Какие детали плуга подвергаются наибольшему износу?

2. К каким последствиям приводит износ лезвия лемеха?

3. Какая сущность технологии изготовления самозатачивающегося лемеха?

4. Последовательность закалки и последующей проверки лемеха.

5 Дефекты отвалов и способы их устранения.

6. Дефекты рабочих органов «Диски» и способы их восстановления.

7. Дефекты лап культиваторов и способы их восстановления.

8. В чем заключается ремонт корпуса дискового сошника?

9. Какие требования предъявляются к деталям высевающего аппарата?

10. Как восстанавливаются корпусные детали высеивающих аппаратов?

Лабораторная работа № 6 – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА НАПЛАВКОЙ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА

1.1. Ознакомиться со станком для наплавки под слоем флюса УД.209.

2.2. Составить схему и дать краткую технологию наплавки деталей.

1.3. Произвести расчет режимов наплавки, наплавить детали под слоем флюса, построить графики.

1.4. Определить качество наплавки: наличие пор, трещин и твердость наплавленного металла.

1.5. Изучить влияние наплавочной проволоки СВ-0,8, ЗОХГСА, 65Г, ОВС на твердость наплавленной поверхности. Получить практические навыки выполнения наплавочных работ.

1.6. Составить отчет.

2. Оборудование рабочего места

Рабочее место наплавки изношенных поверхностей деталей под слоем флюса состоит из наплавочной установки УД. 209-01000; сварочного преобразователя ПСО-300; токопроводов; ящиков для флюса и шлака; деталей, подлежащих наплавке; проволоки электродной, щитка сварщика, щетки металлической, молотка слесарного, рукавиц брезентовых, твердомера ТК-2, штангенциркуля и микроскопа.

3. Техника безопасности при выполнении лабораторной работы

3.1. Наплавочные операции характеризуются повышенной опасностью из-за наличия электрического тока и расплавленного металла, поэтому установку для наплавки металла под слоем флюса включать только в присутствии преподавателя или учебного мастера.

3.2. При включении станка предупредить окружающих.

3.3. При наплавке касаться чем-либо обрабатываемой детали запрещается.

3.4. Запрещается работа с неисправной местной вытяжкой или без нее.

3.5. При обнаружении любой неисправности следует прекратить работу и сообщить преподавателю или учебному мастеру.

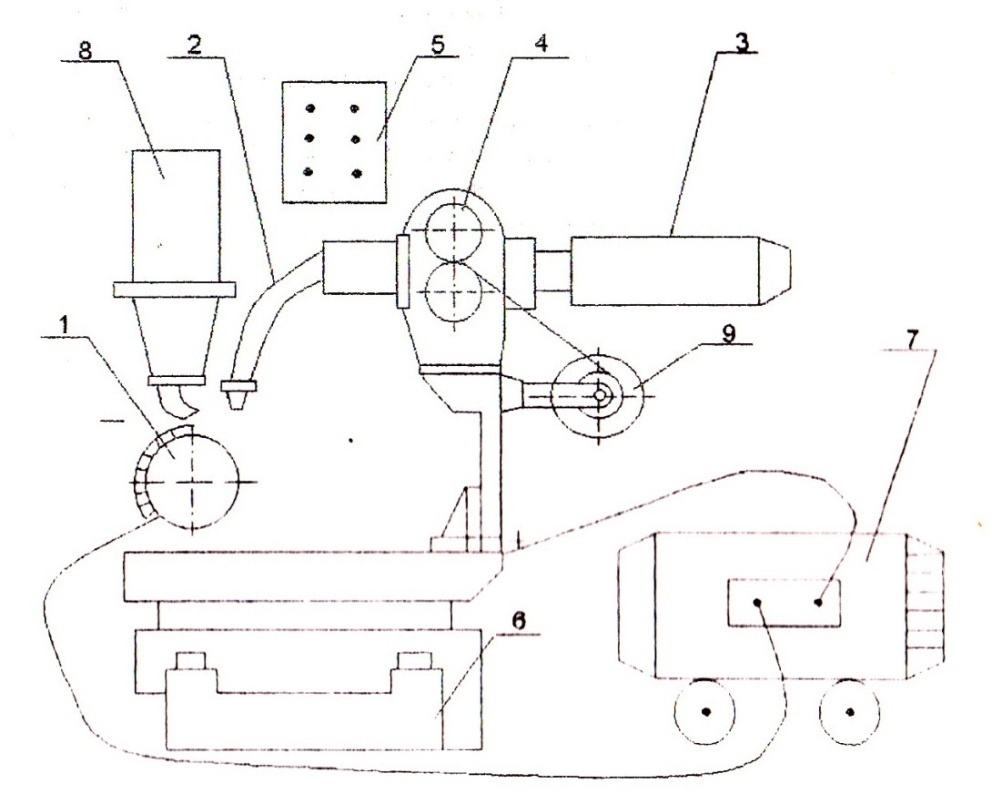

4. Описание устройства установки

Установки автоматической наплавки деталей под слоем флюса состоит из механизма подачи проволоки 4 (рис. 1), аппаратного ящика 5, бункера 8 для флюса, станка 6, сварочного преобразователя 7 и кассеты 9 с проволокой. Наплавочная головка устанавливается изолированно на станке и предназначается для непрерывной подачи электродной проволоки в зону горения дуги. Электродная проволока сматывается с кассеты, а флюс подается из бункера под действием собственной массы. Ток поступает к детали через медно-графитовые щетки и кольцевую медную шину, закрепленную на патроне станка. Аппаратный ящик служит для автоматического управления процессом (подачи прово-локи, включение станка и источника тока), а редуктор – для изменения частоты вращения детали от 0,25 до 4 об/мин. «Плюс» источника тока соединяется с электродной проволокой, а «минус» – с наплавляемой деталью.

Рис. 1. Схема установки для наплавки под слоем флюса:

1 – наплавляемая деталь, 2 – мундштук, 3 – электродвигатель

5. Технология наплавки

Технологический процесс восстановления деталей под слоем флюса включает в себя подготовку деталей, процесс наплавки и обработку наплавленной поверхности.

Подготовка изношенных деталей перед наплавкой состоит из очистки от грязи, масла, краски, ржавчины и др. Поверхности деталей, имеющие трещины, следы износа или старую наплавку протачивают до появления основного металла. Отверстия, канавки, пазы на направляемых поверхностях заделывают медными угольными или графитовыми вставками.

Наплавка производится электродной проволокой диаметром 1,2 … 2 мм на постоянном токе обратной полярности. Марка проволоки выбирается в зависимости от марки стали, из которой изготовлена деталь, и необходимой твердости наплавленного металла. При наплавке используется электродная проволока марки: СВ-0,8, 10Г2, ЭП-681, 30 ХГСА и др. и флюс АН-348А или ОСЦ-46.

Режимы наплавки деталей диаметром от 50 до 500 мм представлены в таблице 1.

Указанные режимы ориентировочны. Точные режимы проверяются пробной наплавкой.

Тема: Ремонт деталей и механизмов почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин

https://xn—-itbachmidudk6msa.xn--p1ai/remont-pochvoobrabatyvayushhix-posevnyx-posadochnyx-mashin.html

Ремонт сельскохозяйственных машин — восстановление работоспособности машины и ее технического ресурса, т. е. состояния, при котором она выполняет свои функции с соблюдением агротехнических и других предъявляемых к ней требований. Достигается это периодической проверкой технического состояния машин, заменой отдельных ее элементов новыми или отремонтированными, ремонтом изношенных, поломанных или деформированных деталей и узлов, восстановлением посадок в сопряжениях и необходимыми регулировками механизмов.

В процессе эксплуатации сельскохозяйственных машин их детали и узлы изменяют свои первоначальные размеры и качество, из-за чего утрачивается частично или полностью их работоспособность и снижаются технико-экономич. показатели. Детали сельскохозяйственных машин, особенно рабочие органы, изнашиваются от воздействия различных физических и химических факторов. Рабочие органы почвообрабатывающих машин и орудий в процессе работы беспрерывно соприкасаются с почвой и быстро изнашиваются. У лемехов интенсивно изнашиваются лицевая сторона, носок и лезвие, в результате чего нарушается нормальная работа плуга. Он выглубляется, ширина захвата становится неустойчивой, возрастает тяговое сопротивление. На лезвии появляется так называемая «затылочная» фаска шириной А (рис. 1) под углом а=10° к невзрых-ленному слою почвы. Лемех выбраковывают, как правило, по достижении предельной ширины затылочной фаскп: при работе на средних почвах h=6—8 мм при угле а=10°, а при работе на тяжелых глинистых почвах h=3—4 мм при угле а=20°. При вспашке песчаных и супесчаных почв, особенно влажных, у лемеха значительно изнашивается носовая часть. Форму и фаску лемеха восстанавливают кузнечной оттяжкой, которую начинают при температуре 1200° С и заканчивают при 800 °С. Форму восстановленного лемеха проверяют шаблоном.

Оттянутые лемехи закаливают. Наилучший эффект дает изотермич. закалка, при которой лемех нагревают до темп-ры 880—920 °С и затем калят в течение 3,0—3,5сек в подогретой до 30—40 °С 10%-ной соленой воде лезвием вниз так, чтобы вынутый из ванны лемех имел температуру около 350 °С. Изотермически закаленный лемех обладает значит, износостойкостью и повышенной ударной вязкостью. Для повышения износостойкости лезвие лемеха делают самозатачивающимся. Для этого на тыльную сторону лезвия наплавляют твердый сплав. Перед наплавкой у лемеха оттягивают полосу шириной 25—30 мм со стороны лезвия и участок 55— 65 мм у носка долотообразного лезвия. Толщина слоя наплавки должна быть 1,4—2,0 мм. Затем лезвие затачивают с лицевой стороны под углом 25—35°. Самозатачивание лезвия лемеха обеспечивается только при оптимальном соотношении толщин лезвия лемеха и твердого сплава, которое должно быть в пределах 1—1,2. При уменьшении толщины лезвия лемеха основной материал будет изнашиваться быстрее наплавленного слоя, в результате чего слой твердого сплава (чаще сормайт № 1) обнажается и обламывается. Благодаря самозатачиванию срок службы лемехов при работе на почвах без камней и крупного песка увеличивается в несколько раз. У отвалов наиболее интенсивно изнашиваются грудь и полевой обрез. Изношенные места отвалов ремонтируют постановкой накладок из листовой стали с содержанием углерода не более 0,4%. На полевой обрез в случае износа наплавляют твердый сплав. Затупленные фаски дискового ножа затачивают с двух сторон до толщины 0,3—0,5 мм при ширине 4—5 мм.

Лапы культиваторов при незначительном затуплении затачивают. Сильно изношенные лапы оттягивают и закаливают. Хорошие результаты дает наплавка на лапы культиваторов с тыльной стороны твердого сплава (сормайта № 1 или релита). Технология наплавки на лапы сормайта не отличается от наплавки его на лезвия лемехов.

Затупленные диски дисковых лущильников и борон протачивают на спец. приспособлении, закрепленном на токарном станке. В районах с непесчаными и некаменистыми почвами при первой заточке на диски лущильников рекомендуется наплавлять твердый сплав.

У сеялок и посадочных машин значительно изнашиваются высевающие и высаживающие аппараты и сошники. Характерные дефекты дисков сошников — коробление, затупление лезвия, появление на них зазубрин и неравномерный износ лезвия по окружности. Затупленные и зазубренные в процессе работы диски затачивают при помощи специального приспособления на токарном станке или на наждачном точиле. Угол заточки дисков 18°, ширина фаски 6—8 мм. Диаметр дисков после заточки должен быть не меньше 320 см. Корпус сошника при наличии трещин и излома восстанавливают электросваркой. Для разборки, ремонта и контроля дисковых сошников применяют специальное приспособление. При износе сошника картофелесажалок изношенные поверхности восстанавливают газовой наплавкой твердыми сплавами или приваркой накладки из рессорной стали, старых лемехов, дисков. Высевающие аппараты посевных и посадочных машин не имеют непосредственного контакта с почвой. Однако они работают в условиях большой запыленности и поэтому изнашиваются. При их ремонте необходимо обращать особое внимание на чистоту поверхностей деталей и не оставлять на них заусенцев, острых ребер, которые могут повредить семенной материал. Изношенные днища корпусов гнездообразующих устройств ремонтируют наплавкой, а при сквозном протирании — приваркой накладок из листовой стали. При износе носка его оттягивают кузнечным способом с последующей наплавкой на рабочую поверхность твердого сплава.

Сельскохозяйственные машины и орудия, несмотря на широкое применение гидравлики, имеют механизмы для регулировки рабочих органов, а также для перевода их из транспортного положения в рабочее и обратно. Детали этих механизмов работают с большими динамич. нагрузками; кроме того, на их незащищенные рабочие поверхности попадает пыль. Вследствие этого они быстро изнашиваются. В случае износа храповика автомата на зубья и торцовые выступы наплавляют слой металла и обрабатывают наждачным кругом по шаблону. При износе ячеистую поверхность муфты автомата восстанавливают углублением ячеек концевой фрезой. Ячеистую поверхность муфты восстанавливают также наплавкой металла на выступы с последующей механич. обработкой до номинального размера.

Характерные дефекты рам сельскохозяйственных машин — изгиб, скручивание и поломка продольных и поперечных брусьев, появление трещин в сварных соединениях, ослабление заклепочных соединений, износ отверстий под болты и заклепки. Деформация рамы иногда является причиной смещения рабочих органов и передаточных механизмов машины, что нарушает регулировки и может быть причиной неудовлетворительной работы машины. Изогнутые и скрученные брусья правят гидравлическими или механическими приспособлениями. Поломанные брусья сваривают, а места излома усиливают приваркой накладок и вставок. Взаимное расположение элементов отремонтированной рамы проверяют угольниками, рулеткой, шнуром и шаблонами.

Таблица 1: Рабочие места для ремонта сельскохозяйственных машин

| Наименование работ, выполняемых на рабочих местах | Зерновые комбайны, молотилки, зерноочистительные машины | Специальные комбайны (силосоуборочные, свеклоуборочные и другие) | Соломорезки, дробилки, жмыходробилки | Плуги, бороны, культиваторы, сеялки, сажалки | Косилки, жатки, сноповязалки | Зерносушилки, кормозапарники | Сепараторы, доильные установки |

| Разборка машин, ремонт рам и ходовой части, сборка, обкатка, регулировка машин | + | + | + | + | + | + | + |

| Ремонт молотильных устройств, режущих барабанов, битеров, вентиляторов | + | + | + | — | — | + | — |

| Ремонт редукторов, коробок передач, карданныхпередач | + | + | + | — | + | — | — |

| Ремонт цепей, планчатых иковшовых транспортеровэлеваторов | + | + | + | — | + | + | — |

| Ремонт решет, решетныхстанов, грохотов, скатных и стрясных досок | + | + | — | — | — | — | — |

| Ремонт ножей, режущих лап, дисков | + | + | + | + | + | — | — |

У колес сельскохозяйственных машин могут деформироваться и поломаться обод, ослабеть крепления, изогнуться или поломаться спицы, изнашиваться втулки, ступицы, храповые и кулачковые выступы. На изношенные храповые и кулачковые выступы ступиц наплавляют слой металла. При износе отверстия ступицы в него запрессовывают стальные или чугунные втулки. Перед запрессовкой втулок отверстие ступицы колеса растачивают на расточном или на токарном станке, применяя спец. приспособление. Изгиб обода и спиц устраняют правкой. Разорванный обод колеса стягивают и заваривают, с внутренней стороны для усиления приваривают накладку. Изогнутые и скрученные оси и валы правят гидравлич. прессом, рычагом. Изношенные поверхности валов и осей восстанавливают в зависимости от характера соединения сопрягаемых деталей п величины износа электродуговой сваркой, напрессовкой колец, осадкой или раздачей. При малых износах (0,08—0,15 мм) шейки валов осталивают. Шпоночные канавки деталей при ремонте фрезеруют под шпонки больших размеров. Резьбовые сопряжения в отверстиях и на валах в случае износа восстанавливают нарезкой резьбы ремонтного размера, наплавкой металла и нарезкой новой резьбы, запрессовкой втулок с готовой резьбой, запрессовкой глухих пробок, в которых затем сверлят отверстие и нарезают резьбу нормального размера. Нормальную посадку подшипника на валу восстанавливают обычно запрессовкой в подшипник втулки, изготовленной из того же материала. Часто втулки изготовляют из поликапролактама (капрона) с древесных пластиков, которые отличаются рядом ценных свойств — пмеют низкий коэффициент трения, высокую износостойкость, способность длительное время работать с ограниченной смазкой.

В отечественных и советских сельскохозяйственных машинах, так же как и в сельхозтехнике из Европы широко применяются втулочно-роликовые, крючковые и комбинированные цепи. Они, как правило, не защищены от пыли, влажной среды и подвергаются активному износу. При ремонте втулочно-роликовые цепи разбирают и заменяют изношенные детали или поворачивают валики и втулки пластин на 180° относительно их прежнего положения (рис. 2) для работы неизношеннымп поверхностями. У звеньев крючковых и комбинированных цепей изнашиваются цапфы, внутренние и наружные поверхности звеньев или они разгибаются. Изношенную цепь восстанавливают обжатием звеньев на специальном приспособлении. Нормальный шаг цепи можно получить также поворотом квадратных литых звеньев на 90° после разборки цепи.

После ремонта деталей и узлов сельскохозяйственную машину собирают и регулируют. Сборка машин является одной из важных п сложных заключительных операций. При сборке нередко выявляются недоделки, допущенные при ремонте деталей и узлов. Поэтому сборку и регулировку машин в мастерских хозяйств выполняют только опытные рабочие.

Таблица 2: Трудоемкость ремонта сельскохозяйственных машин по видам работ

Машины

Трудоемкость по видам работ, %

Рис. 25.1. Характерные повреждения: а — цельнометаллический кузов автомобиля: 1

Рис. 25.1. Характерные повреждения: а — цельнометаллический кузов автомобиля: 1  — передний и задний проемы ветровых стекол; 2 — дверные проемы; 3 — стойки под крышу; 4 — передние и задние лонжероны; 5 — левый и правый пороги основания; 6 — днище; 7 — левый и правый задние брызговики; 8 — нарушение геометрических размеров; 9 — верх и низ соответственно левого и правого задних брызговиков; 10 — левый и правый передние брызговики; б — кабина грузового автомобиля: 1 — разрушение сварочных швов; 2 — разрывы; 3 — вмятины и выпучины; 4 — прогиб и перекосы стоек; 5 — пробоины; 6 —коррозия; 7 — трещиныталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, пластмассы, влажной древесины и других материалов.

— передний и задний проемы ветровых стекол; 2 — дверные проемы; 3 — стойки под крышу; 4 — передние и задние лонжероны; 5 — левый и правый пороги основания; 6 — днище; 7 — левый и правый задние брызговики; 8 — нарушение геометрических размеров; 9 — верх и низ соответственно левого и правого задних брызговиков; 10 — левый и правый передние брызговики; б — кабина грузового автомобиля: 1 — разрушение сварочных швов; 2 — разрывы; 3 — вмятины и выпучины; 4 — прогиб и перекосы стоек; 5 — пробоины; 6 —коррозия; 7 — трещиныталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, пластмассы, влажной древесины и других материалов.