Основные части электрических машин и их назначение

Конструктивное выполнение машины. Основными частями машины постоянного тока являются: остов (станина), полюсы, якорь, щеточный аппарат и некоторые вспомогательные детали, служащие для конструктивного оформления машины.

Рисунок 15- Устройство машин постоянного тока

1-Коллектор, 2- щетки; 3- сердечник якоря; 4 – главный полюс; 5- катушка обмотки возбуждения;6-остов; 7-подшипниковый щит;8- вентилятор;9- обмотка якоря

Остов.В современных электрических машинах остов отливают из стали. Он составляет часть магнитной системы машины и служит для укрепления полюсов с катушками и выводных зажимов, а также для поддержания боковых щитов, несущих подшипники якоря.

В остове имеются приспособления для монтажа машин на тележке, люки для осмотра коллектора и щеток, отверстия для подвода и выхода наружу охлаждающего воздуха и пр. Внутри остова предусмотрены обработанные приливы для установки полюсов, обеспечивающие строго симметричное расположение их на машине. В торцовых стенках остова имеются горловины для установки и крепления подшипниковых щитов.

Полюсы. В современных стационарных и тяговых машинах постоянного тока устанавливают главные и добавочные полюсы.

Главные полюсы, на которых расположены катушки обмотки возбуждения, служат для создания в машине магнитного потока возбуждения.

Сердечники главных полюсов для уменьшения вихревых токов изготовляют шихтованными — из отдельных стальных листов толщиной 0,5—1,5 мм. По краям полюсов устанавливают более толстые торцовые боковины, которые посредством заклепок удерживают полюсные листы в спрессованном состоянии.

Электрические машины могут иметь два, четыре, шесть и в общем случае 2р главных полюсов. Главные полюсы укрепляют на остове болтами.

Остов, полюсы и якорь составляют магнитную систему машины, через которую замыкается магнитный поток, созданный обмоткой возбуждения. Воздушный зазор между якорем и полюсами является также одним из участков магнитной цепи.

Добавочные полюсы обеспечивают уменьшение искрения, возникающего при работе машины. По своим размерам они меньше главных. Число добавочных полюсов обычно равно числу главных. В машинах постоянного тока сердечники добавочных полюсов изготовляют из стали. Они имеют монолитную конструкцию, так как значение индукции под добавочными полюсами выбирается обычно небольшим и при вращении якоря индуцирования вихревых токов в их наконечниках практически не происходит. Однако в тяговых двигателях электровозов переменного тока, работающих при пульсирующем напряжении, сердечники добавочных полюсов выполняют шихтованными — из изолированных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Этим обеспечивается существенное уменьшение вихревых токов, возникающих при прхождении по обмотке добавочных полюсов пульсирующего тока.

Катушки полюсов изготовляют из изолированного медного провода круглого или прямоугольного сечения или из шинной меди.

Якорь. Машина постоянного тока имеет якорь, состоящий из сердечника, обмотки, коллектора и вала. Сердечник якоря собран из штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Для уменьшения потерь от вихревых токов, возникающих при пересечении якорем магнитного поля, листы изолируют один от другого. В теле якоря делают вентиляционные каналы для прохода охлаждающего воздуха

Якорные листы имеют зубчатую форму, поэтому при сборке их в пакеты образуются пазы (впадины), в которые укладывают обмотку якоря. Пазы бывают открытые и полузакрытые. Тяговые электрические машины имеют открытые пазы. Для улучшения коммутации и снижения магнитного шума в некоторых машинах применяют якоря со скошенными пазами, т. е. пазы по длине сердечника смещаются на одно зубцовое деление.

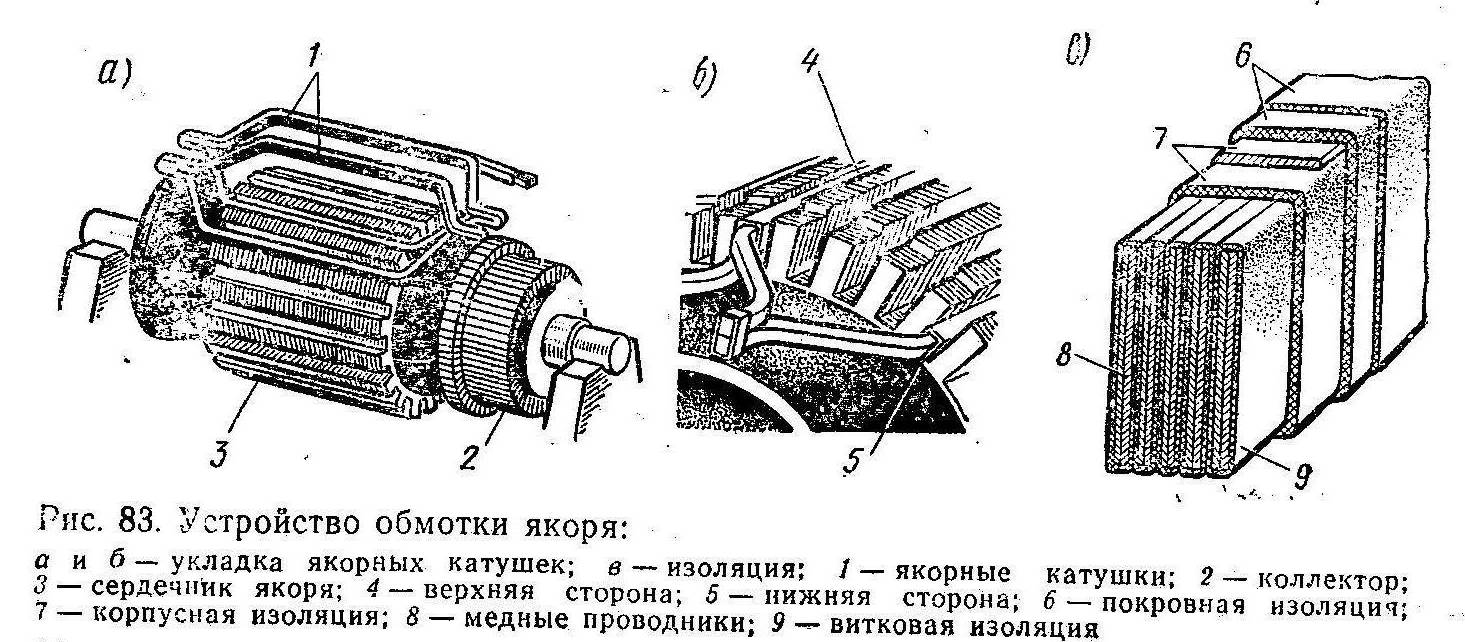

Обмотку якоря выполняют из медной изолированной проволоки, в машинах большой мощности — из медных стержней. Обычно обмотка якоря состоит из отдельных якорных катушек, которые обматывают изоляционными лентами из миканита, асбеста, стеклоткани или хлопчатобумажной ткани и укладывают в пазы якоря. В каждом пазу укладывают обычно две стороны различных якорных катушек, одна поверх другой. Каждая якорная катушка включает в себя несколько секций, концы которых припаивают к соответствующим коллекторным пластинам.

Различают следующие виды изоляции катушек: витковая — изоляция каждого из проводников; корпусная — изоляция всей катушки относительно сердечника якоря и покровная — наружная изоляция, защищающая корпусную изоляцию от механических повреждений. В тяговых электрических машинах для изоляции обмотки якоря применяют монолитную изоляцию из материалов высокой нагревостойкости (стеклослюдинистовое полотно), залитых эпоксидным компаундом горячего отвердения.

В пазах обмотку закрепляют изоляционными клиньями, а также проволочными бандажами или бандажами из стеклоленты (стекло-бандажами).

Коллектор выполнен из отдельных пластин толщиной до 5—8 мм, изготовленных из твердотянутой меди или кадмиевойи бронзы клинообразного сечения. Пластины изолируют одну от другой миканитовыми прокладками. К выступающей части коллекторной пластины припаивают провода от обмотки якоря. Для этого в ней имеется соответствующая прорезь. Узкие края пластины имеют форму ласточкина хвоста, после сборки коллектора эти края зажимаются между двумя нажимными шайбами. Чтобы миканитовые прокладки при износе коллектора не выступали над пластинами и не вызывали вибрации щеток, их профрезеровывают на 0,8—1,5 мм ниже поверхности коллектора (рис. 86, б). Эту операцию называют продороживанием коллектора.

В машинах с большим диаметром якоря для соединения проводников обмотки якоря с пластинами коллектора предусматривают промежуточные звенья — гибкие медные пластины, называемые петушками. Петушки нижними концами прикрепляют к коллекторным пластинам, а в верхние их части впаивают проводники обмотки якоря.

Щеточный аппарат. Щетки предназначены для соединения коллектора с внешней цепью. Они представляют собой прямоугольные призмы шириной 4—32 мм. Рабочую поверхность щеток пришлифовывают к коллектору, чтобы обеспечить надежный контакт. Каждая щетка имеет определенную марку. Щетки, применяемые для электрических машин, подразделяются на четыре основные группы: угольно-графитные, графитные, электро-графитированные и металлографитные.

Щетки устанавливают в специальные обоймы, называемые щеткодержателями.

Кроме описанных выше частей, в электрических машинах имеется ряд конструктивных деталей: подшипники, подшипниковые щиты (крышки), смазочные и маслозащитные устройства и т. п.

Подшипники. В тяговых двигателях, тепловозных генераторах и вспомогательных машинах обычно устанавливают шариковые и роликовые подшипники, очень надежные и требующие небольшого ухода. Подшипники помещают в специальных подшипниковых щитах, которые прикрепляют к обеим сторонам остова.

Дата добавления: 2017-11-21 ; просмотров: 2224 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Электрических машин

Основные элементы конструкций и конструктивные исполнения

Общие сведения об электрических машинах

Электрическая машина состоит из вращающейся части – ротора и неподвижной части – статора. Статор и ротор отделены друг от друга воздушным зазором.

I) электрические машины можно разделить на явнополюсные и неявнополюсные.

В неявнополюсных электрических машинах, то есть с неявнополюсными полюсами, воздушный зазор равномерный и магнитные сопротивления во всех направлениях одинаковы. Обмотка возбуждения распределена по пазам.

Пазы – углубления для размещения обмоток. Между пазами расположены зубцы.

Зубцовая зона – часть сердечника, занятая пазами; остальная часть – ярмо.

Магнитопровод (сердечник) обычно выполняется из листов электротехнической, стали изолированных друг от друга, чтобы уменьшить потери на вихревые токи.

Асинхронные машины – это чаще всего электрические машины с неявновыраженными полюсами.

Синхронные машины могут иметь явнополюсную и неявнополюсную магнитную систему на роторе.

Магнитная система с явновыраженными полюсами на статоре характерна для машин постоянного тока.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Устройство, части электрических машин

Электрическими машинами называют устройства, которые предназначены для преобразования одного вида энергии в другой.

Большинство современных машин могут превращать механическую силу в электроэнергию и наоборот. Первый тип устройств называется генераторами, а второй – двигателями.

Электрические машины используются практически во всех отраслях промышленности и быта. Дизельный генератор, двигатель тепловоза или мотор бытового вентилятора – это все примеры электрических машин.

Принцип действия устройств основан на законах электромагнитного поля и его взаимодействии с током.

Существует три вида электрических машин:

- постоянного тока. Их используют в качестве тяговых двигателей для локомотивов и другого электротранспорта;

- синхронные переменного тока. Основное применение в качестве генераторов;

- асинхронные переменного тока. Этот тип устройств используют в качестве двигателей для ручного инструмента, станков и бытовой техники.

Устройство электрических машин указанных групп различно, что обусловлено типом их конструкций и процессами, проходящими внутри них. Чтобы разобраться в основах, стоит рассмотреть один вид подробно.

Как устроены машины постоянного тока

Конструкция электрической машины постоянного тока состоит из таких элементов:

- основа (станина). Этот элемент отливают из стали, он является основой устройства, поддерживает подшипниковую систему, катушки и якорь и полюса. Остов имеет цилиндрическую форму и дополнительные отливы для стационарного крепления на раму;

- якорь. Одна из составляющих частей машины, которая состоит из обмоток, вала, сердечника и коллектора. Сердечник изготавливается из листовой электротехнической стали. Элементы якоря имеют форму с зазубринами, которые в сборе образуют каналы для укладки намотки. Для обмотки основным материалом является медь – для машин малой и средней мощности используют проволоку, а для мощных устройств медные стержни;

- щетки электрических машин. Они нужны для соединения внешней цепи и коллектора. Различают четыре типа щеток – металлографитные, угольно-графитные, графитные и электрографитные. Их изготавливают из разных материалов, а каждый вид обладает своими характеристиками. Щетки — это изнашиваемая деталь, требующая регулярной замены. Новая деталь должна полностью соответствовать типу и марке отработанной щетки, чтобы избежать поломки электрической машины;

- изоляция электрических машин. Различают три разновидности изоляции – витковая (изолируется каждый проводник в катушке), корпусная (катушка целиком изолируется от якоря) и наружная (корпус покрывают специальным составом для защиты от механических повреждений, которые могут вызвать пробой.

Некоторые части электрических машин отличаются по форме, материалу изготовления и функциональности. Это зависит от назначения, типа устройства и эксплуатационных характеристик.

Больше об устройстве современных электрических машин можно узнать на ежегодной выставке «Электро».

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

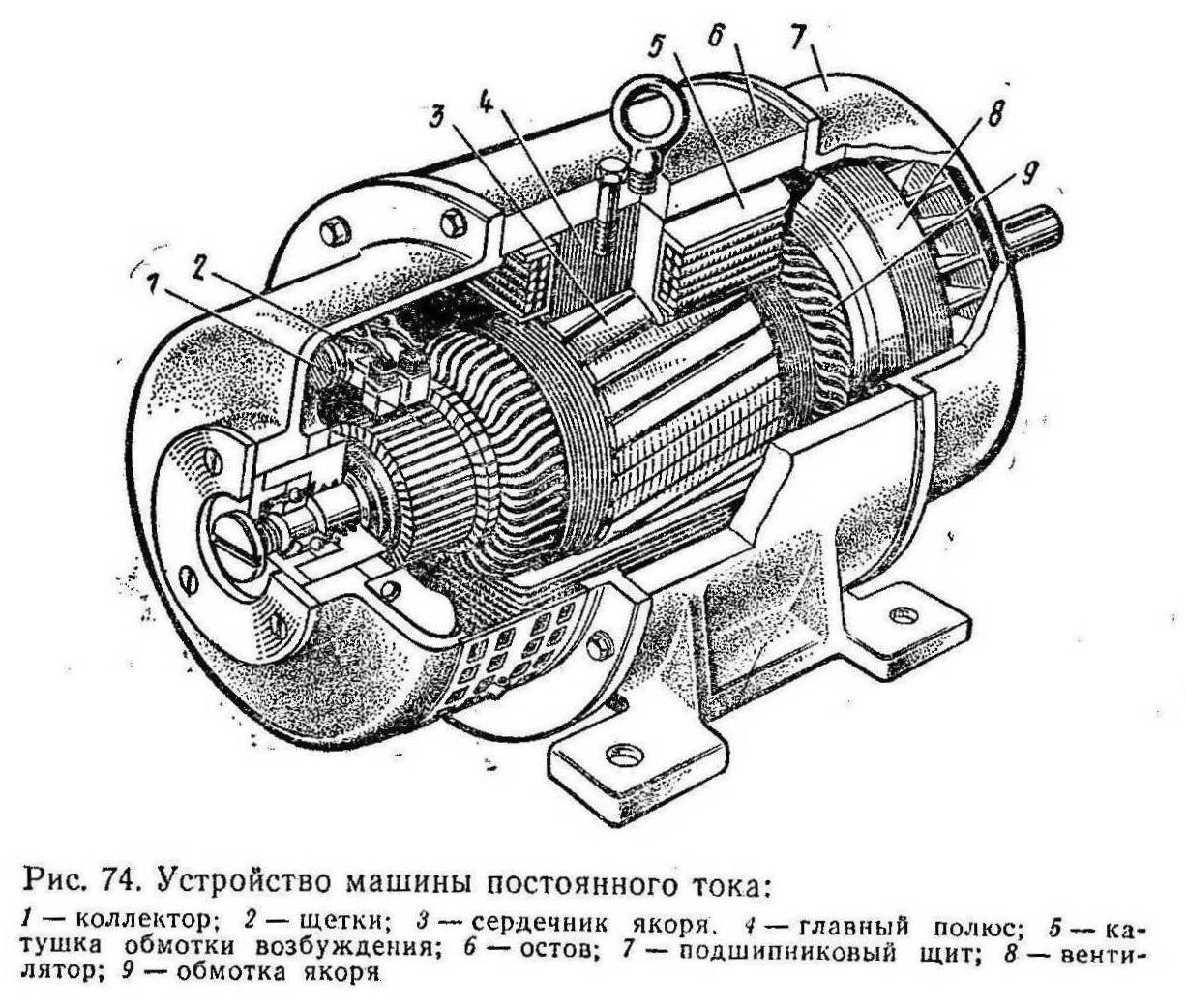

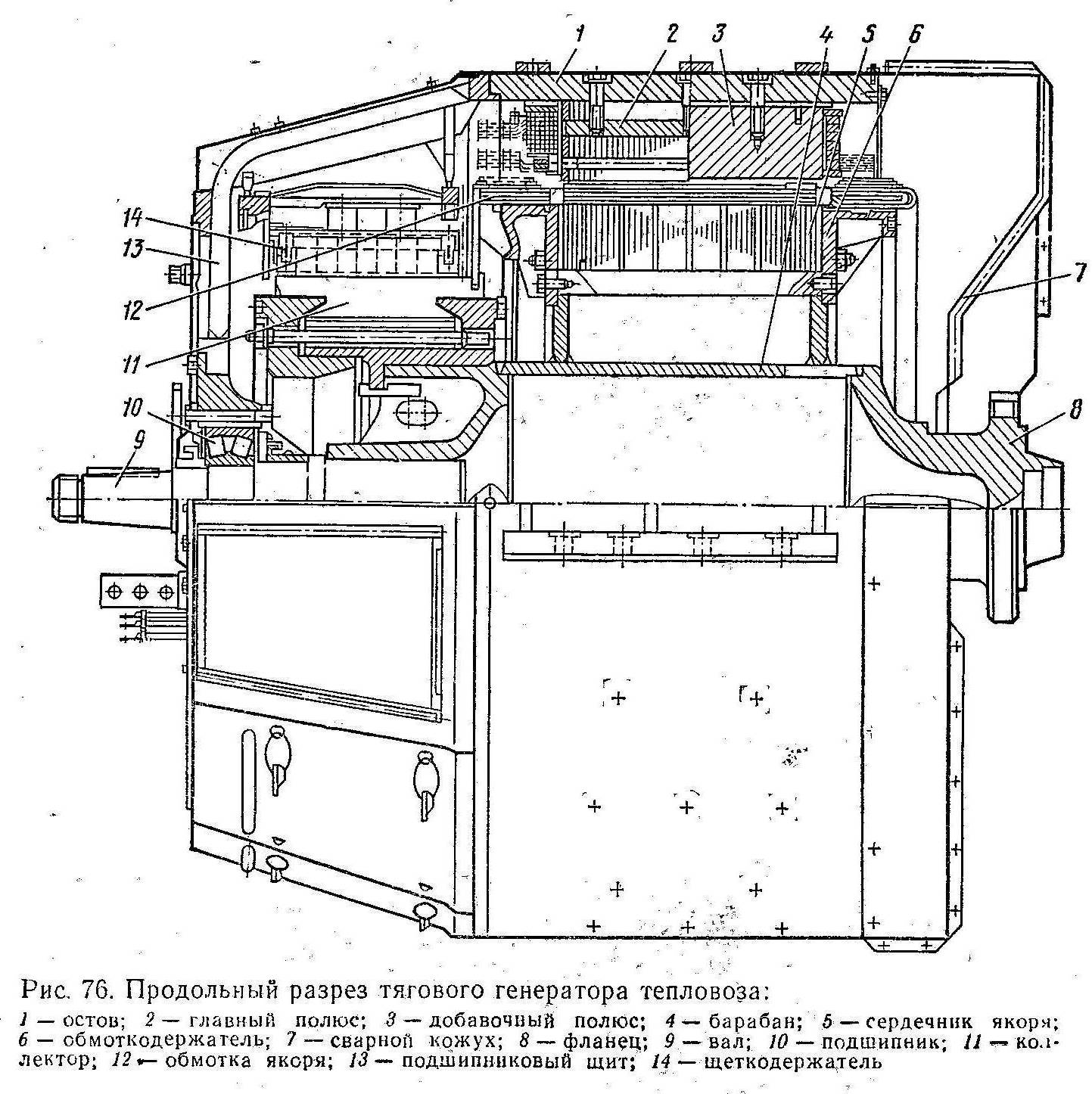

Конструктивное выполнение машины.Основными частями машины постоянного тока являются: остов (станина), полюсы, якорь, щеточный аппарат и некоторые вспомогательные детали, служащие для конструктивного оформления машины. Электрические машины общего применения (рис. 74) обычно имеют цилиндрическую форму и снабжаются лапами для установки на фундамент или фланцами для крепления.

Остов. В современных электрических машинах остов отливают из стали. Он составляет часть магнитной системы машины и служит для укрепления полюсов с катушками и выводных зажимов, а также для поддержания боковых щитов, несущих подшипники якоря.

Полюсы. В современных стационарных и тяговых машинах постоянного тока устанавливают главные и добавочные полюсы, Главные полюсы (рис. 78. а), на которых расположены катушки обмотки возбуждения, служат для создания в машине магнитного потока возбуждения. Часть сердечника главного полюса со стороны, обращенной к якорю, выполнена более широкой и называется полюсным наконечником. Эта часть служит для поддержания катушки, а также для лучшего распределения магнитного потока на поверхности якоря.

Сердечники главных полюсов с целью уменьшения вихревых токов изготовляют шихтованными — из отдельных стальных листов толщиной 0,5—1,5 мм. По краям полюсов устанавливают более толстые торцовые боковины, которые посредством заклепок удерживают полюсные листы в спрессованном состоянии.

Электрические машины могут иметь два, четыре, шесть и в общем случае 2р главных полюсов. Главные полюсы укрепляют на остове

болтами. В машинах небольшой и средней мощности резьбу под болты нарезают непосредственно в сердечнике полюса (рис. 79, а). В более мощных машинах (тяговых двигателях и тяговых генераторах) болты ввертывают в специальные установочные стержни (один или два на полюс), закладываемые в сердечник при его сборке (рис. 79, б).

Расположение главных полюсов и распределение магнитного потока в четырехполюсной машине поясняются рис. 80, а и б. Соседние (разноименные) полюсы в четырехполюсной машине расположены пол углом 90°, а двухполюсной — под углом 180°. Линия, делящая эти углы пополам, называется геометрической нейтралью. Магнитный поток Ф, проходящий через полюсы и поступающий в якорь и остов, разделяется по оси симметрии полюсов на две симметричные и равные части. У всех современных машин с симметричными магнитными системами число полюсов 2р всегда четное, все полюсы совершенно одинаковы и углы между осями соседних полюсов равны.

Катушки полюсов изготовляют из изолированного медного провода круглого или прямоугольного сечения или из шинной меди.

Якорь. Машина постоянного тока имеет якорь, состоящий из сердечника, обмотки, коллектора и вала. Сердечник якоря (рис. 82) собран из штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Для уменьшения потерь от вихревых токов, возникающих при пересечении якорем магнитного поля, листы изолируют один от другого. Листы собирают в общий пакет, который насаживают на вал якоря. Пакет удерживается в сжатом состоянии нажимными шайбами. В теле якоря устраивают вентиляционные каналы для прохода охлаждающего воздуха. В машинах постоянного тока большой мощности с якорями большого диаметра листы, из которых собирают сердечник якоря, имеют форму сегментов (рис. 82, г). Сегменты собираются на шпильках, образуя полную окружность якоря, и сжимаются нажимными шайбами; при сборке пакета якоря стыки между сегментами одного слоя располагаются против середины сегментов предыдущего слоя, благодаря чему уменьшается магнитное сопротивление сердечника якоря.

Якорные листы имеют зубчатую форму, поэтому при сборке их в пакеты образуются пазы (впадины), в которые укладывают обмотку якоря. Пазы бывают открытые и полузакрытые. Тяговые электрические машины имеют открытые пазы. Для улучшения коммутации и снижения магнитного шума в некоторых машинах применяют якоря со скошенными пазами, т. е. пазы по длине сердечника смещаются на одно зубцовое деление.

В тяговых двигателях сердечник якоря, нажимные шайбы и коллектор обычно насаживают не на вал, а на промежуточную втулку, которую затем запрессовывают под давлением на вал. Применение промежуточной втулки дает возможность сменить неисправный вал без полной разборки якоря.

Различают следующие виды изоляции катушек: витковая — изоляция каждого из проводников; корпусная — изоляция всей катушки относительно сердечника якоря и покровная — наружная изоляция, защищающая корпусную изоляцию от механических повреждений. После наложения обмотки якорь пропитывают изоляционными лаками (асфальтовым, бакелитовым и др.), благодаря чему повышается качество изоляции машины. В тяговых электрических машинах для изоляции обмотки якоря теперь применяют монолитную изоляцию из материалов высокой нагревостойкости (стеклослюдинитовое полотно), залитых эпоксидным компаундом горячего отвердения. Такая изоляция повышает надежность и долговечность электрических машин.

В машинах с большим диаметром якоря (в тяговых генераторах тепловозов) для соединения проводников обмотки якоря с пластинами коллектора предусматривают промежуточные звенья — гибкие медные пластины, называемые петушками. Петушки нижними концами прикрепляются к коллекторным пластинам, а в верхние их части впаивают проводники обмотки якоря.

Вращаясь, коллектор соприкасается со щетками и постепенно изнашивается. Кроме того, при работе коллектор нагревается, и возникающие при этом механические напряжения могут вызвать его деформацию, следствием которой будет вибрация щеток, плохой их контакт с коллектором и значительное искрение. Поэтому в эксплуатации периодически выполняют обточку коллекторов.

Щетки устанавливают в специальные обоймы, называемые щеткодержателями (рис. 88, а). Для отвода тока от щетки к ней прикрепляют медный гибкий проводник (щеточный канатик), который присоединяют к щеткодержателю. Одним из основных условий хорошей работы щеток является плотный, надежный контакт между щеткой и коллектором. Он достигается при помощи нажимного устройства, смонтированного на щеткодержателе. Нажим на щетку осуществляется пружиной (спиральной, цилиндрической или пластинчатой), упирающейся одним концом в щетку, а другим — в щеткодержатель. В тяговых электродвигателях нажимная пружина воздействует на специальный палец, прижимаемый к верхней торцовой поверхности щетки (рис. 88, б). Нажатие на щетку должно быть отрегулировано в строго определенных пределах, так как чрезмерный нажим вызывает быстрый износ щетки и нагрев коллектора, а недостаточный нажим не дает надежного контакта между щеткой и коллектором, вследствие чего возникает искрение под щеткой. Нажатие принимают из расчета 1,5— 3,5 Н на 1 см 2 опорной поверхности щетки. Для улучшения щеточного контакта и предотвращения искрения щеток в некоторых случаях применяют разные щетки (см. рис. 87, б). Такая щетка состоит из двух частей, установленных в общую обойму. Равномерное нажатие на отдельные части щетки обеспечивается резиновым гасителем.

Кроме описанных выше частей, в электрических машинах имеется ряд конструктивных деталей: подшипники, подшипниковые щиты (крышки), смазочные и маслозащитные устройства и т. п.

Подшипники. В тяговых двигателях, тепловозных генераторах и вспомогательных машинах обычно устанавливают шариковые и роликовые подшипники (рис. 90), очень надежные и требующие небольшого ухода. Подшипники помещают в специальных подшипниковых щитах, которые прикрепляют к обеим сторонам остова.

Для смазки подшипников применяют в большинстве случаев густую консистентную смазку. Эта смазка не требует большого объема смазочных камер и запас ее, закладываемый в подшипник, при периодических ревизиях двигателя оказывается вполне достаточным для работы машины без замены смазки до следующей ревизии. Для предотвращения выхода смазки из смазочных камер в тяговых машинах применяют гидравлические (лабиринтовые) уплотнения. Действие, этих уплотнений основано на вязкости смазки, попавшей в небольшой зазор между вращающейся и неподвижной деталями, а также на создании самой смазкой гидравлических перегородок вследствие отбрасывания ее к стенкам лабиринта под действием центробежной силы, возникающей при вращении якоря.

Устройства для охлаждения электрических машин. В большинстве электрических машин для охлаждения нагретых частей (сердечника и обмотки якоря, коллектора и полюсов) на валу якоря устанавливают вентилятор. Такой способ охлаждения электрических машин называется самовентиляцией, а машины этого типа — машинами с самовентиляцией. Тяговые двигатели электропоездов и вспомогательные машины, установленные на электровозах и тепловозах, являются машинами с самовентиляцией. В этих машинах засасываемый воздух поступает внутрь машины обычно со стороны коллектора и распределяется на два параллельных потока (рис. 91, а). Один из таких потоков омывает поверхность коллектора, катушки полюсов и пространство между полюсами и якорем. Другой поток проходит под коллектором и по вентиляционным каналам внутри сердечника якоря. Нагретый воздух выбрасывается через отверстия, имеющиеся в остове и подшипниковом щите со стороны, противоположной коллектору, или же через специальный патрубок, укрепленный к остову машины.

Охлаждение оказывает большое влияние на работу электрических машин. Мощность, которую можно получить от электрической машины, ограничена предельной температурой, которую может выдержать изоляция ее обмоток. Поэтому при интенсивном охлаждении значительно снижается нагрев обмотки, что позволяет повысить мощность, которую может отдать машина,

4. ОБМОТКИ ЯКОРЯ

Принцип соединения отдельных проводников в обмотку. В современных машинах постоянного тока применяют исключительно якоря барабанного типа, в которых проводники обмотки укладываются в пазы на наружной поверхности цилиндрического якоря.

Для наглядного изображения обмоток цилиндрическую поверхность якоря вместе с обмоткой развертывают в плоскость и все соединения проводников изображают в виде прямых линий на плоскости чертежа (рис. 92, б).

Обмотка якоря состоит из отдельных секций. Секцией называют часть обмотки, расположенную между двумя коллекторными пластинами, следующими одна за другой по ходу обмотки. Число секций 5 в обмотке равно числу коллекторных пластин К. Секция может состоять из одного или нескольких последовательно соединенных витков. В первом случае секции называют одновитковыми (рис, 93, а, см. рис. 85, б), во втором — многовитковыми (рис.93, б, см. рис. 85, а). Одновитковые секции состоят из двух активных проводников, которые непосредственно пересекают магнитный поток; активные проводники расположены в пазах якоря и соединяются лобовыми частями, лежащими вне сердечника якоря. Лобовые части в индуктировании э. д. с. практически не участвуют. Многовитковые секции состоят из двух активных сторон, каждая из которых объединяет несколько активных проводников. В некоторых машинах большой мощности применяют якорные катушки, выполненные из разрезных секций (см. рис. 85, в). Обмотка якоря, состоящая из таких секций, называется стержневой.

В ряде случаев по конструктивным соображениям и для уменьшения потерь мощности в обмотке якоря при изготовлении секций вместо одного сплошного проводника требуемого поперечного сечения берут несколько проводников меньшего сечения. Эти проводники обычно располагают в пазу друг над другом и присоединяют к одним итем же коллекторным пластинам. Все секции обмотки обычно имеют одинаковое число витков. На схемах обмотки секции для простоты всегда изображают одновитковыми. Секцию обмотки укладывают в пазы таким образом, чтобы одна из ее активных сторон находилась в верхнем слое, а другая — в нижнем. На схемах стороны секции, расположенные в верхнем слое, изображают сплошными линиями, а в нижнем слое — штриховыми.

Обмотки якоря подразделяются на две основные группы: петлевые (параллельные) и волновые (последовательные).

Простая волновая обмотка. При простой волновой обмотке секции, лежащие под разными полюсами, соединяют последовательно (рис. 94). При этом после одного обхода окружности якоря, т. е. после последовательного соединения р секций приходят к коллекторной пластине, расположенной рядом сисходной. Например, начало секции 1 присоединяют к коллекторной пластине КП1, а ее конец соединяют с коллекторной пластиной КП10 и началом секции 2, которая расположена под следующей парой полюсов; затем конец секции 2 соединяют с другой коллекторной пластиной и с началом следующей секции. После завершения полного обхода окружности якоря конец соответствующей секции соединяют с коллекторной пластиной КП2 и началом секции 3, затем таким же образом с коллекторной пластиной КП11 и секцией 4 и т. д. до тех пор, пока обмотка не замкнется, т. е. пока не придут к началу секции 1. Якорная катушка в волновой обмотке имеет форму волны (рис. 95, а), откуда получила это название.

Для выполнения обмотки необходимо знать ее результирующий шаг у (см. рис. 94, б), первый у1 и второй у2 частичные шаги, а также шаг по коллектору ук. Указанные шаги обычно выражают в числе пройденных секций (шаг по коллектору выражается в этих же единицах, так как число коллекторных пластин равно числу секций).

В простой волновой обмоте число параллельных ветвей обмотки 2а всегда равно двум и не зависит от числа полюсов:

2а = 2.

Простая петлевая обмотка. При простой петлевой обмотке каждую секцию присоединяют к соседним коллекторным пластинам (рис. 97). Например, начало 1-й секции присоединяют к коллекторной пластине КП1, а конец ее соединяют с соседней коллекторной пластиной КП2 и началом рядом лежащей 2-й секции. Далее конец 2-й секции присоединяют к следующей коллекторной пластине и к началу соседней секции и т. д. до тех пор, пока обмотка не замкнется, т. е. пока не придут к началу 1-й секции. В этой обмотке каждая последующая секция расположена рядом с предыдущей, а якорная катушка имеет форму петли (см. рис. 95, б), откуда получила название обмотка.

В простой петлевой обмотке секции, расположенные под каждой парой полюсов, образуют две параллельные ветви. Поэтому число параллельных ветвей во всей обмотке 2а равно числу полюсов 2р:

2а = 2р

Условие 2а = 2р выражает основное свойство простой петлевой обмотки: чем больше число полюсов, тем больше параллельных ветвей имеет обмотка следовательно, тем больше щеточных пальцев должно быть в машине. На рис. 98, а приведена в качестве примера развернутаяв плоскость схема простой петлевой обмотки якоря четырехполюсной машины, имеющей 24 секции, а на рис. 98, б — эквивалентная схема этой обмотки, показывающая последовательность соединения ее секций и образующиеся параллельные ветви (обозначение проводников и коллекторных пластик такое же, как и на рис. 96).

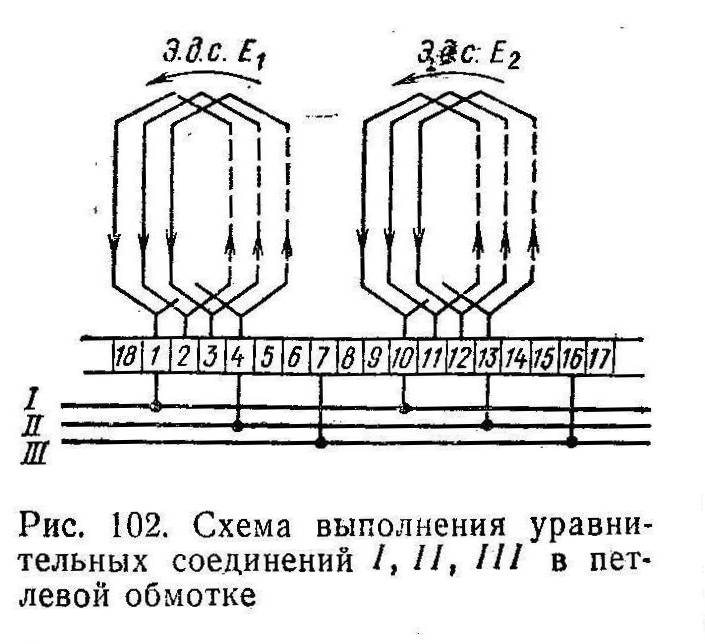

Если два параллельно соединенных источника имеют неодинаковые э. д. с. (рис. 101), то по контуру, образованному двумя источниками, будет проходить некоторый дополнительный ток, обусловленный разностью э. д. с. Е1 — Е2 источников. Этот ток носит название уравнительного. Уравнительный ток Iур циркулирует внутри источников, не совершает никакой полезной работы, а создает лишь потери электрической энергии в обоих источниках. Он вызывает неравномерную нагрузку отдельных источников, перегружая источник с большей э. д. с. и разгружая источник с меньшей э. д . с.

В машинах постоянного тока при неравенстве э. д. с. в отдельных параллельных ветвях возникающие уравнительные токи будут перегружать щетки и ухудшать работу машин. Например, при неравенстве э. д. с. Е1 и Е2 в параллельных ветвях обмотки якоря 3 (см. рис. 100, б) по обмотке и через щетки 1 будет проходить уравнительный ток Iур.

С производственной точки зрения уравнительные соединения удобно присоединять к коллекторным пластинам 2. Обычно они связывают между собой каждую третью — пятую пластины коллектора (рис. 102). Площадь поперечного сечения проводов, которыми выполняют уравнительные соединения, в 3—5 раз меньше площади поперечного сечения проводников обмотки якоря.Уравнительные соединения располагают чаще всего под лобовыми частями обмотки якоря рядом с коллектором; в этом случае они находятся вне магнитного поля главных полюсов и в них не индуктируется э. д. с.

Применение многоходовых обмоток позволяет увеличивать число параллельных ветвей при неизменном числе полюсов, увеличение которых в ряде случаев невозможно. Однако эти обмотки требуют сложных уравнительных соединений.

Одной из разновидностей сложных обмоток является параллельно-последовательная обмотка, применяемая в некоторых тяговых генераторах. Она представляет собой комбинацию простой петлевой 1 и многоходовой волновой 2 обмоток. Обе обмотки уложены в одни и те же пазы и имеют общие коллекторные пластины (рис. 103, а). Для равенства э. д. с. параллельных ветвей, образуемых петлевой и волновой обмотками, число параллельных ветвей этих обмоток должно быть одинаково.

Параллельно-последовательную обмотку выполняют в четыре слоя (рис. 103, б), так как в пазы якоря закладывают две двухслойные обмотки. Эта обмотка получила название «лягушачья» из-за формы своей якорной катушки (рис. 103, в). Рассматриваемая обмотка не требует уравнительных соединений, что выгодно отличает ее от других обмоток. Возможность уменьшения напряжения, действующего между соседними коллекторными пластинами, вдвое по сравнению с простыми обмотками является важным преимуществом параллельно-последовательной обмотки.