Организация диагностирования автомобилей

Тема: Организация диагностирования автотранспорта

Основные понятия о диагностике.

Организация диагностирования автомобилей.

3. Диагностика и управление техническим состоянием автомобилей.

1. Основные понятия о диагностике.

Для повышения эффективности ТО и ремонта автомобилей требуется индивидуальная информация о -их техническом состоянии до и после обслуживания или ремонта. При этом необходимо, чтобы получение указанной информации было доступным, не требовало бы разборки агрегатов и механизмов и больших затрат труда. Индивидуальная информация о скрытых и назревающих отказах позволяет предотвратить преждевременный или запоздалый ремонт и профилактику, а также проконтролировать качество выполняемых работ.

Технической диагностикой называется отрасль знаний, изучающая признаки неисправностей автомобиля, методы, средства и алгоритмы определения его технического состояния без разборки, а. также технологию и организацию использования систем диагностирования в процессах технической эксплуатации подвижного состава.

Диагностированием называют процесс определения технического состояния объекта без его разборки, по внешним .признакам путем измерения величин, характеризующих его состояние и сопоставления их с нормативами. Оно обеспечивает систему ТО и ремонта автомобилей индивидуальной информацией о их техническом состоянии и, следовательно, является элементом этой системы. Диагностирование данного объекта (автомобиля, агрегата, механизма) осуществляют согласно алгоритму (совокупности последовательных действий), установленному технической документацией. Комплекс, включающий объект, средства и алгоритмы образует систему диагностирования.

Объект системы диагностирования характеризуется необходимостью и возможностью диагностирования. В свою очередь, необходимость диагностирования автомобиля определяется закономерностями изменения его технического состояния и затратами на поддержание работоспособности. Возможности диагностирования обусловлены наличием внешних признаков, позволяющих определить неисправность автомобиля без его разборки, а также доступностью измерения этих признаков.

Средствами диагностирования служат специальные приборы и стенды. Они делятся на внешние (отдельные) и встроенные, являющиеся составной частью автомобиля. При диагностировании используют не только измерительные технические средства, но и субъективные возможности человека, его органы чувств, опыт, навыки; в простейших случаях используют субъективное диагностирование, а в сложных — объективное.

Системы диагностирования делятся на функциональные, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта, и тестовые, когда при измерении диагностических параметров работу объекта воспроизводят искусственно. Различают системы универсальные, предназначенные, для нескольких различных диагностических процессов, и специальные, обеспечивающие только один диагностический процесс.

Диагностические системы могут быть общие,, когда объектом является изделие в целом, а назначением — определение его состояния на уровне «годно-негодно» и локальные, — для диагностирования составных частей объекта (агрегатов, систем, механизмов). Кроме того, диагностические средства могут быть ручными или автоматизированными (автоматическими).

Под прогнозированием технического состояния автомобиля понимают определение срока его исправной работы до возникновения предельного состояния, обусловленного технической документацией (ГОСТами, отраслевыми нормативами, заводскими инструкциями). Оценку же технического состояния объекта в прошлом (например, для выявления причины аварийного отказа, повлекшего за собой дорожно-транспортное происшествие) называют ретроспекцией. Практические задачи прогнозирования или ретроспекции решают, пользуясь -известными закономерностями изменений параметров технического .состояния объекта в функции наработки (пробега) путем соответственно их экстраполяции или интерполяции.

Различают диагностирование периодическое и непрерывное. Первое осуществляют через определенные периоды наработки объекта перед ТО или ремонтом автомобиля, а второе при помощи встроенных на автомобиле диагностических средств, в процессе его эксплуатации.

2. Организация диагностирования автомобилей.

Диагностирование автомобилей является элементом системы их ТО и ремонта. На АТП оно обеспечивает процессы ТО и ремонта целенаправленной, индивидуальной информации о техническом состояний каждого отдельно взятого автомобиля. В соответствии с этим организация диагностирования на АТП идентична организации процессов ТО и ремонта. Дорожный контроль за техническим состоянием автомобиля осуществляют при помощи встроенного диагностирования; ежедневное обслуживание обеспечивается контрольным осмотром; ТО-1 сопровождается комплексом Д-1 диагностирования, в основном механизмов, обеспечивающих безопасность движения автомобиля; перед ТО-2 и ТР приводят углубленное диагностирование Д-2 агрегатов и механизмов, а в процессе устранения выявленных неисправностей при ТО и ТР используют комплекс диагностирования Др.

При этом дли обеспечения промежуточного и заключительного контроля качества регулировочных и ремонтных работ, без дополнительных перемещений автомобиля диагностирование совмещают с операциями ТО и ремонта.

Форма организации диагностирования автомобилей на АТП зависимости от мощности АТП.

Соответственно изменяются и наборы необходимых средств диагностирования. Для внедорожных автомобилей, работающих в отрыве от постоянных баз, диагностирование проводят на местах стоянки автомобилей, или же в полевых парках, применяя главным образом, встроенные- бесстендовые, переносные и подвижные средства. На небольших автотранспортных предприятиях Д-1 и Д-2 объединяют на одном участке. Здесь используют комбинированные стационарные средства (стенды). На АТП средней

мощности участки диагностирования Д-1 и Д-2 специализируют, а для Др используют Д-2. На крупных АТП дополнительно специализируют и Др, а на базах централизованного обслуживания всё средства диагностирования централизуют и оптимально автоматизируют.

3. Диагностика и управление техническим состоянием автомобилей.

Диагностирование на АТП представляет собой человеко-машинную систему получения и обработки индивидуальной информации, необходимой для управления техническим состоянием автомобиля и технологическими процессами ТО и ремонта. Источниками информации являются: водитель, механики АТП, встроенные и внешние средства диагностирования Д-1, Д-2, ДР (диагностический комплекс).

Первичная информация о техническом состоянии автомобиля, полученная при помощи диагностического комплекса, о потребности автомобиля в ТО, поступает непосредственно слесарям бригады. Параллельно эта же информация поступает в центр управления производством АТП в целях принятия решений о ТО и ремонте, подготовки производства, а также для обеспечения контроля и учета выполненной работы.

При потребности автомобиля в ремонте информация направляется в ремонтную бригаду и в центр управления. Простейшие ремонтные работы оперативно выполняются бригадой ТР и по ее информации учитываются и контролируются ЦУПом. В сложных случаях диагностическая информация используется для подготовки производства (получения ремонтных агрегатов и запчастей, планирования постов и рабочей силы и т. п.) предстоящего ремонта. В случае исправности, автомобиль направляется на хранение.

Из сказанного следует, что диагностирование обеспечивает два уровня управления: техническим состоянием в звене «слесарь-автомобиль» и технологическими процессами в звене «центр управления -комплекс подготовки производства –рабочий- автомобиль». На первом уровне диагностирование непосредственно связано с технологией проведения ТО, а на втором оно в большей степени связано с организацией технологических процессов, главным образом, текущего ремонта автомобилей.

Дальнейшее развитие диагностирования на крупных АТП и в АТО связано с созданием автоматизированных диагностических средств, являющихся элементом автоматизированных систем управления производством, а также развитием встроенного диагностирования. При этом диагностирование будет широко применяться для оперативного управления процессами Тр и ремонта.

В масштабах страны диагностирование организуется не только на АТП общего пользования, но и на автозаводах, авторемонтных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей индивидуального пользования, станциях и постах Госавтоинспекции.

Внедрение современных методов, средств и организации диагностирования в систему ТО и ремонта автомобилей повышает ее эффективность за счет более полной реализации эксплуатационных свойств каждого отдельно взятого автомобиля, а также за счет повышения уровня организации производства.

3. Организация технического диагностирований

3.1. Организация технического диагностирования на автотранспортных предприятиях

Одним из элементов системы технической эксплуатации автомобилей является подсистема технического диагностирования, которая должна обладать гибкостью в части выполнения различных технических воздействий на автомобиль. Это касается в первую очередь выполнения регулировочных и ремонтных работ.

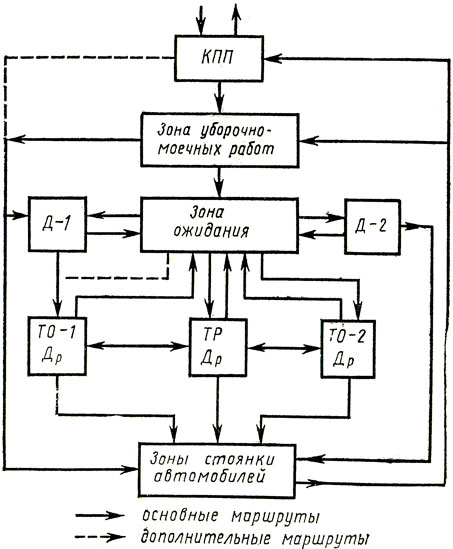

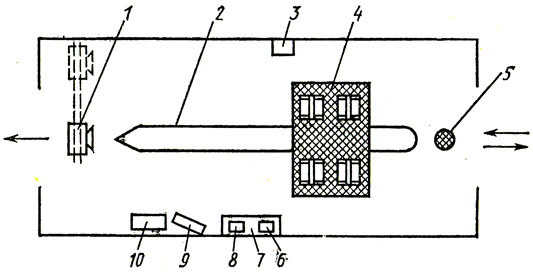

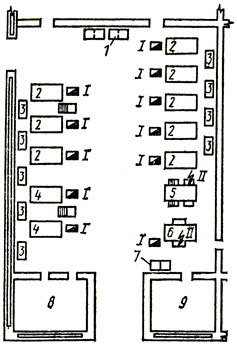

Организация технического диагностирования на автотранспортных предприятиях страны регламентируется «Руководством по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта» (РД-200-РСФСР-15-0150-81, РД-200-УССР-90-82). В соответствии с этим документом организация диагностирования автомобилей в технологических процессах ТО и ремонта на автотранспортных предприятиях осуществляется по схеме, изображенной на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схема организации технического диагностирования автомобилей на АТП

Согласно этой схеме автомобили, подлежащие диагностированию в объеме Д-1, после прохождения контрольно-пропускного пункта КПП, зон уборочно-моечных работ и ожидания поступают на посты (линии) Д-1 и ТО-1. Если при Д-1 и ТО-1 в автомобиле выявлены неисправности, которые не могут быть устранены на этих постах, его направляют в зону текущего ремонта ТР. Автомобиль может быть направлен в зону TP как после ТО-1, так и до его выполнения в зависимости от характера выявленных неисправностей.

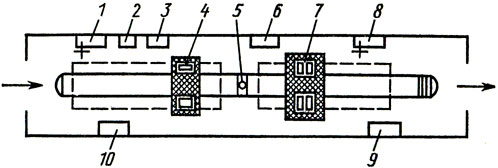

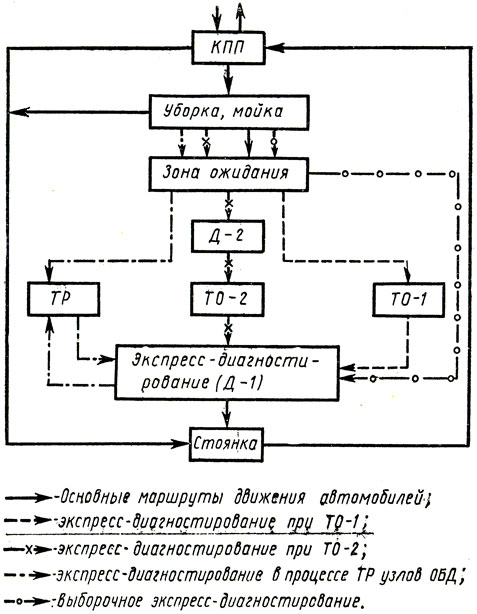

Диагностирование Д-1 на автотранспортных предприятиях малой мощности (до 200 автомобилей) чаще всего совмещают с диагностированием Д-2 (рис. 3.2), Диагностирование Д-1 на АТП со списочным составом автомобилей более 200 единиц рекомендуется организовывать по схеме двухпостовой линии (рис. 3.3), Основой первого поста (см. рис. 3.3) является стенд для проверки углов установки управляемых колес. На этом же посту контролируют рулевое управление, проверяют наличие и производят количественную оценку люфтов в ступицах колес и шкворневых соединениях, контролируют натяжение ремней, свободный и рабочий ходы педалей сцепления, тормоза и т. д. Для этого пост оснащен набором переносных диагностических приборов. Основой второго поста является роликовый (барабанный) тормозной стенд. Пост комплектуют также средствами углубленного диагностирования тормозов.

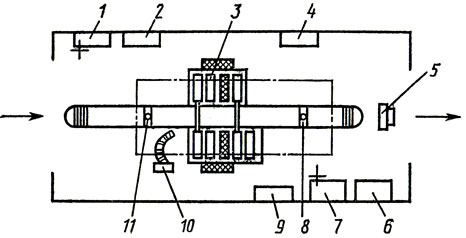

Рис. 3.2. Планировка типового универсального диагностиечского поста для Д-1 и Д-2: 1, 7 — верстак, 2 — инструментальный шкаф, роликовый узел комбинированного тягового стенда, 4 — пульт управления стенда, 5 — вентилятор, 6 — мотор тестер, 8, 11 — подъемники, 9 — воздухораздаточная колонка, 10 — устройство для отвода отработавших газов

Зону Д-1 дополнительно комплектуют прибором для проверки установки и силы света фар и других светотехнических приборов автомобиля, газоанализатором и мотор-тестером для регулирования систем питания и зажигания (карбюраторных двигателей), но может быть организован самостоятельный пост, например тупикового типа или входящий в качестве третьего поста в рассмотренную диагностическую линию.

Рис. 3.3. Планировка двухпостовой линии Д-1: 1, 8 — верстак, 2 — подвод сжатого воздуха, 3 — воздухораздаточная колонка, 4 — стенд для проверки углов установки колес, 5 — подъемник, 6 — стеллаж, 7 — тормозной стенд, 9 — пульт управления тормозным стендом, 10 — шкаф для приборов и инструментов

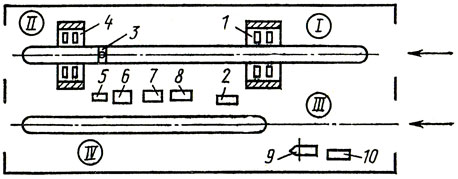

В ряде случаев рекомендуется совмещать ТО-1 с Д-1 (рис. 3.4), например на АТП малотоннажных автомобилей мощностью до 400 единиц. Схема включает в себя четыре рабочих поста. Посты диагностирования тормозных и ходовых качеств автомобилей вытянуты в линию вдоль осмотровой канавы. В самостоятельную линию выделены пост диагностирования двигателей (в том числе системы питания и электрооборудования) и пост смазывания.

Рис. 3.4. Планировка совмещенного варианта ТО-1 с Д-1 на АТП мощностью до 400 автомобилей: I — пост диагностирования тормозных качеств, II — пост диагностирования ходовых качеств, III — пост диагностирования электрооборудования, IV — пост смазки; 1 — тормозной стенд, 2 — пульт управления тормозным стендом, 3 — подъемник, 4 — стенд ходовых качеств, 5 — пульт управления стендом ходовых качеств, 6 — воздухораздаточная колонка, 7 — рабочий стол оператора-диагноста, 8, 10 — инструментальный шкаф, 9 — прибор для проверки установки фар

Автомобили, подлежащие запланированному контролю в объеме Д-2, после прохождения КПП и выполнения уборочно-моечных работ поступают через зону ожидания на участок Д-2 (см. рис. 3.1), откуда исправные автомобили направляют в эксплуатацию или в зону ТО-2 для технического обслуживания. Диагностирование Д-2 следует проводить за 1-2 дн до запланированного срока проведения ТО-2, что облегчает планирование дополнительно выявленных ремонтных работ. Здесь же, на участке Д-2, проводят некоторые контрольно-регулировочные работы, предусмотренные технологическим процессом ТО-2, выполняют при необходимости заключительные операции контроля.

Автомобили, у которых при диагностировании Д-2 выявлен большой объем неисправностей, направляют в зону TP для их устранения. После выполнения ремонтных работ автомобили поступают в зону ТО-2, если подобное обслуживание запланировано.

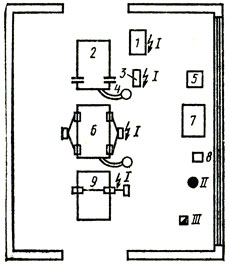

В состав поста диагностирования по тягово-экономическим показателям входят (рис. 3.5) тяговый стенд, мотор-тестер, расходомер топлива и газоанализатор (если они не входят в состав тягового стенда или мотор-тестера), воздухораздаточная колонка, измеритель эффективной мощности на коленчатом валу двигателя, комплект приборов для углубленного диагностирования двигателей и агрегатов трансмиссии и др.

Рис. 3.5. Планировка типового поста диагностирования Д-2 на АТП мощностью 150-400 автомобилей КамАЗ: 1 — вентилятор, 2 — осмотровая канава, 3 — воздухораздаточная колонка, 4 — роликовый узел тягового стенда, 5 — устройство для отвода отработавших газов, 6 — газоанализатор, 7 — стеллаж с комплектом переносных приборов углубленного диагностирования, 8 — расходомер топлива, 9 — пульт управления тягового стенда, 10 — мотор-тестер

Для АТП с числом автомобилей до 100 единиц рекомендуется объединять участки Д-1 и Д-2 в один. Для оснащения таких участков более эффективны комбинированные тягово-тормозные стенды. Эти стенды иногда объединяют со стендами для проверки установки управляемых колес. Например, на АТП с числом автомобилей до 200 единиц рекомендуется применять универсальный пост (или линию) диагностирований Д-1 и Д-2, в основу которого входит комбинированный стенд для проверки тяговых и тормозных качеств, объединяющий в себе и функции стенда для проверки установки управляемых колес (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Планировка типовой универсальной линии, включающей зоны диагностирования Д-1 и Д-2: 1 — роликовый узел тормозного стенда, 2 — воздухораздаточная колонка, 3 — пульт управления тормозного стенда, 4 — стенд для проверки углов установки управляемых колес, 5 — роликовый узел тягового стенда, 6 пульт управления тягового стенда, 7 — инструментальный шкаф, 8 вентилятор, 9 — мотор-тестер, 10 — стеллаж с переносными приборами углубленного диагностирования, 11 — устройство для отвода отработавших газов, 12 — инструментальный шкаф, 13 — верстак

Основой первого поста является роликовый стенд для проверки тормозов и площадочный или роликовый стенд для проверки установки управляемых колес. Основу второго поста составляет стенд для проверки тягово-экономических показателей автомобилей.

После выполнения ТО-2 на АТП, где нет дублирующего диагностического оборудования (для проверки тормозов и углов установки управляемых колес), автомобили возвращают в зону диагностирования для проверки качества выполненных технических воздействий.

Заявки на текущий ремонт при необходимости уточняют с использованием имеющегося в зоне TP диагностического оборудования. Если в зоне TP отсутствуют СТД, то для уточнения неисправностей и объема предстоящего ремонта автомобили направляют в зоны Д-1 или Д-2 (см. рис. 3.1).

Технические обслуживания (ТО-1, ТО-2) и текущие ремонты выполняются с применением контрольно-диагностических операций Др. Эти операции выполняют с помощью оборудования, по ряду параметров дублирующего, но не заменяющего оборудования зон Д-1 и Д-2.

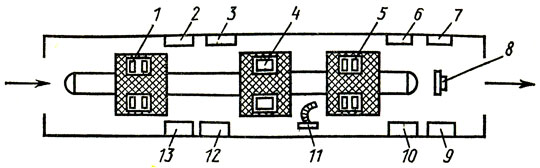

Как правило, диагностирование Д-1 направлено на определение технического состояния элементов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность дорожного движения, и проведение ограниченного объема контрольно-регулировочных работ. Этот вид диагностирования распространен и в виде самостоятельного технологического процесса под названием «Экспресс-диагностирование» и выполняется по ограниченной номенклатуре диагностических параметров ускоренными методами (рис. 3.7), Экспресс-диагностирование включает в этом случае проверку тормозных систем, рулевого управления, подвески, внешних световых приборов освещения и сигнализации.

Рис. 3.7. Схема организации экспресс-диагностирования в технологических процессах ТО и ремонта автомобилей

Экспресс-диагностирование по параметрам, обеспечивающим безопасность дорожного движения, проводят как после ТО-1 и ТО-2, так и выборочно по заявкам водителей и требованиям ОТК. В настоящее время такой вид диагностирования применяют непосредственно на КПП и специализированных стационарных (а в ряде случаев и передвижных) постах диагностирования в ГАИ.

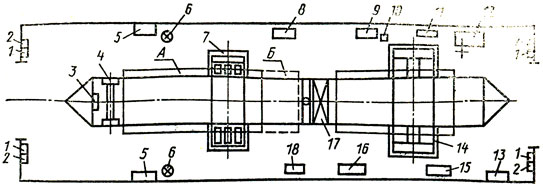

Рис. 3.8. Схема размещения основного технологического оборудования на двухпостовой линии экспресс-диагностирования: А и Б — положения автомобиля на тормозном стенде; 1 — установка тепловой завесы ворот, 2 — механизм привода ворот, 3 — трап, 4 — подъемник, 5 — воздухораздаточная колонка, 6 — подводка сжатого воздуха, 7 — тормозной стенд, 8 — пульт управления и индикации тормозного стенда, 9 — стол, 10 — стул, 11 — пульт стенда для проверки углов установки колес, 12 — слесарный верстак, 13 — умывальник, 14 — стенд для проверки углов установки колес, 15 — ларь для обтирочных материалов, 16 — шкаф для одежды, 17 — мостик переходный, 18 — шкаф для приборов

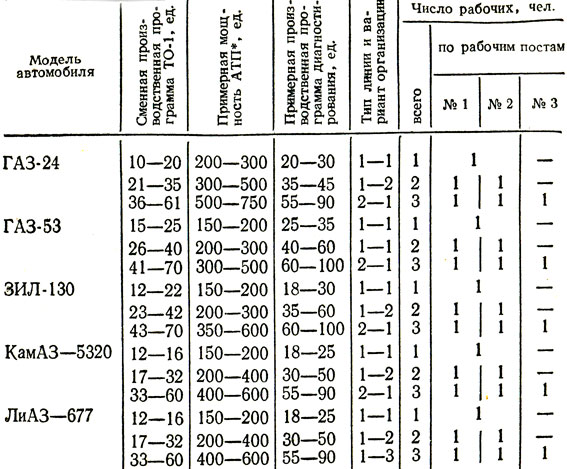

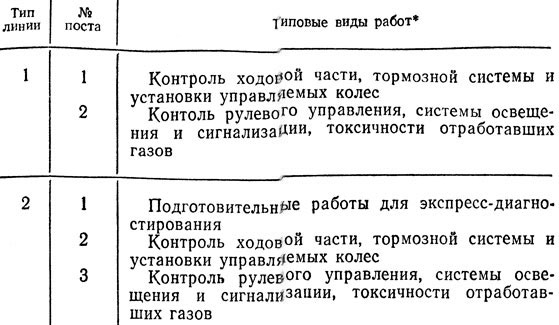

Существуют два типа линий экспресс-диагностирования (табл. 3.1), каждый из которых может несколько изменяться и дополняться в зависимости от производственных условий конкретного АТП (рис. 3.8). Эти линии в определенной мере носят универсальный характер, так как допускают диагностирование и смешанного парка автомобилей. Характеристики видов работ, проводимых в отдельных постах этих линий, приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.1. Типаж (рекомендуемый) линий экспресс-диагностирования различных моделей автомобилей

( Примечание. Знаком «*» помечены данные для второй категории условий эксплуатации)

Определенный интерес представляет система организации диагностирования такси на предприятиях Мосавтолегтранса, структурной единицей которой является таксомоторный парк (ТМП). Мощность одного такого парка в среднем 900-1000 автомобилей. Организация ТО и ремонта, а следовательно, и диагностирования автомобилей в ТМП, существенно зависит от особенностей круглосуточной работы их на линии, что особенно жестко ограничивает число заездов автомобилей в зону ТО и ремонта. Это ограничение имеет силу лишь при обеспечении условий эффективности эксплуатации автомобилей и требований безопасности дорожного движения.

Таблица 3.2. Типовые виды работ экспресс-диагностирования

( Примечание. Знаком «*» помечено, что допускается увеличение объема контрольных оперший)

Организация диагностирования в ТМП аналогична показанной на рис. 3.1, однако в схемах организации технологических процессов ТО и ремонтов имеются определенные отличия.

Для удобства управления техническим состоянием автомобилей в ТМП участки и зоны по ТО и ремонту автомобилей объединяют в три главных производственных комплекса:

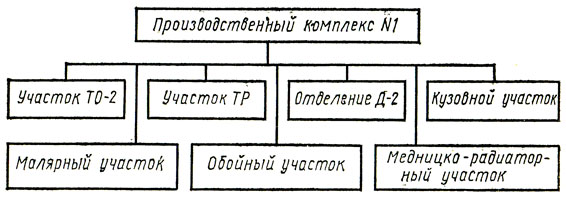

комплекс № 1 объединяет участки ЕО, ТО-1, ТР-1 (мелкосрочного ремонта, трудоемкость которого не превышает 2 чел-ч), таксометровый, шиномонтажный, аккумуляторный, ремонта приборов систем электрооборудования и питания, диагностирования Д-1 (рис. 3.9);

Рис. 3.9. Организационная структура производственного комплекса № 1 технического обслуживания и ремонта автомобилей в таксомоторном парке

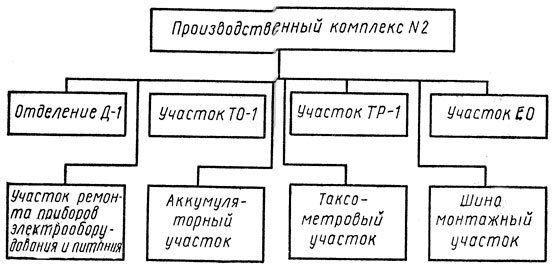

комплекс № 2 объединяет участки ТО-2, текущего ремонта, кузовной, малярный, обойный, медницко-радиаторный, диагностирования Д-2 (рис. 3.10);

Рис. 3.10. Организационная структура производственного комплекса № 2 технического обслуживания и ремонта автомобилей в таксомоторном парке

комплекс № 3 объединяет слесарно-механический, агрегатный, кузнечно-рессорный и полимерный участки.

В первых двух комплексах диагностирования Д-1 и Д-2 играют важную роль как в управлении маршрутами движения автомобилей по технологическим участкам, зонам и постам, так и в определении технического состояний, локализации неисправностей и проведении контрольно-регулировочных работ. При этом возможны различные маршруты прохождения автомобилей по участкам приведенных комплексов, Например, в рамках комплекса № 1:

1. При прохождении ТО-1: КПП, участок EO, участок Д-1, участок ТО-1, стоянка; КПП, участок ЕО, зона ожидания, участок Д-1, участок ТО-1, стоянка; КПП, участок ЕО, участок ТО-1, участок Д-1, стоянка.

2. При прохождении ТР-1: КПП, участок ТР-1 (с применением диагностирования), КПП; КПП, участок Д-1 (или Д-2), участок ТР-1, КПП (или стоянка); КПП, участок ТР-1, участок Д-1, КПП (или стоянка); КПП, участок ТР-1, зона ожидания, зона TP (комплекса № 2).

3. При проведении контрольной проверки на линии Д-1: КПП, участок ЕО, участок Д-1, КПП (или стоянка); зона ожидания, участок Д-1, КПП (или стоянка); КПП (или зона ожидания), участок Д-1, участок ТР-1 (или TP), стоянка.

В рамках комплекса № 2:

1. При выполнении Д-2 (потребность в дополнительных работах не выявлена): КПП, участок Д-2, участок ТО-2, стоянка.

2. При выполнении Д-2 (выявлен существенно большой объем ремонтных работ): КПП, участок Д-2, участок TP (или другие ремонтные участки), участок ТО-2, стоянка.

3. При ремонте аварийных автомобилей: участок Д-2, участок TP (или ТО-2), при необходимости — другие ремонтные участки, стоянка.

На участке Д-1 (в рамках комплекса № 1) рекомендуется проводить контрольные работы по проверке технического состояния автомобилей перед проведением ТО-1, выявлять дополнительные работы (по фактической потребности), не входящие в регламентные работы ТО-1, проводить заключительные регулировочные работы ТО-1. Здесь же, на участке Д-1 при периодичности пробега 3000 км до ТО-1 проводят плановые углубленные проверки узлов и агрегатов автомобиля, влияющих на безопасность дорожного движения.

Наиболее широко применяют участки Д-1, посты которых сведены в линию. Первый пост оборудован проездным стендом для проверки установки управляемых колес. На втором посту проверяют и регулируют системы зажигания и питания. Для этого пост укомплектован мотор-тестером и газоанализатором. Третий пост оборудован тормозным стендом.

При диагностировании перед ТО-1 проверяют общее соответствие установки управляемых колес норме (рекомендуется проверять и дисбаланс колес на автомобиле), внешним осмотром выявляют наличие утечек масла, охлаждающей жидкости, проверяют техническое состояние систем питания, электрооборудования и тормозов. В результате диагностирования уточняют объемы регламентных и дополнительных работ, выполняемых при ТО-1.

На автомобилях, проходящих контрольный осмотр, проверя ют рулевое управление (люфты и усилия поворота рулевого колеса), приборы наружного освещения (силу и направление светового потока фар, частоту следования проблесков указателей поворота) и сигнализации, состояние шин и стеклоочистителей, а также выполняют некоторые работы углубленного диагностирования, например контроль люфтов в подшипниках ступиц колес, свободного и рабочего ходов педалей сцепления, тормоза и т. д.

Участок ТР-1 (мелкосрочного ремонта) работает в более тяжелых условиях, чем зона ТО-1 и ТО-2, так как продолжительность пребывания автомобиля на этом участке составляет не более 2-3 ч, а загруженность его во многом зависит от качества и эффективности работы технологических зон ТО-2 и ТО-1, грамотной эксплуатации автомбилей.

Оптимальным планировочным решением участка ТР-1 является 8-постовой участок с круглосменной работой (рис. 3.11), в состав которого входят стенд для проверки и регулировки углов установки колес, тормозной стенд, мотор-тестер с газоанализатором и прибором для проверки установки фар. Кроме того, участок ТР-1 оснащают прибором для проверки рулевого управления, станком для балансировки колес на автомобиле, комплексом простейших переносных приборов (стетоскоп, компрессометр, стробоскоп и др.).

Рис. 3.11. Планировка участка ТР-1: 1 — стеллаж для деталей, 2 — посты TP, 3 — верстаки слесарные, 4 — посты ремонта таксометров, 5 — стенд для проверки углов установки колес, 6 — тормозной стенд, 7 — ящик для отхо-дов, 8 — участок ремонта двигателей, 9 — участок ремонта электрооборудования; I — устройства местного отcoca отработавших газов, II — потребители электроэнергии

На участке Д-2 (в рамках комплекса № 2) проводят контрольные работы за 2-3 дн до ТО-2. При этом уточняют предстоящие ремонтные работы и определяют объемы дополнительных и регламентных работ. Однако ряд контрольно-регулировочных работ целесообразно совмещать с проведением ТО-2. Для организации работы участка применяют поточный метод.

На рис. 3.12 показано планировочное решение участка Д-2 современного таксомоторного парка. Основу участка составляют три поста тупикового типа или линия (первый вариант планировки наиболее предпочтителен).

Рис. 3.12. Планировка участка Д-2 таксомоторного парка: 1 — мотор-тестер, 2 — роликовый узел тягового стенда, 5 — пульт управления тягового стенда, 4 — устройство для отвода отработавших газов, 5 — инструментальная тумбочка, 6 — подъемник, 7 — слесарный верстак, 8 — ларь для обтирочных материалов, 9 — экспресс-стенд (площадочный или реечный) для проверки установки управляемых колес; I — потребитель электроэнергии (щит); II — источник сжатого воздуха, III — устройство местного отсоса отработавших газов

На первом посту рекомендуется устанавливать проездной стенд для проверки установки управляемых колес и стенд для проверки амортизаторов. Второй пост оснащен СТД для углубленной проверки технического состояния рулевого управления, агрегатов трансмиссии. В состав третьего поста входят стенд для проверки тягово-экономических показателей, мотор-тестер, расходомер, газоанализатор, комплект приборов углубленного диагностирования.

Ряд контрольно-диагностических операций выполняют непосредственно при проведении ТО-2. Для этого участок ТО-2 укомплектован соответствующими СТД. В состав СТД входят стенд для проверки тягово-экономических показателей, мотор-тестер, расходомер топлива, газоанализатор, тормозной стенд, стенд (прибор) для проверки рулевого управления, стенд для проверки и регулировки углов установки управляемых колес, прибор для проверки установки фар, станки для балансировки колес на автомобиле, комплект переносных технологических контрольно-спытательных СТД. Кроме того, несколько (4-6) рабочих постов- подъемников рекомендуется оснащать одним переносным минитестером и некоторыми другими простейшими СТД, например стетоскопом, компрессометром.