Схемы электродвигателей постоянного тока и их характеристики

1. с независимым возбуждением : обмотка возбуждения питается от постороннего источника постоянного тока (возбудителя или выпрямителя) ,

2. с параллельным возбуждением : обмотка возбуждения подключена параллельно обмотке якоря,

3. с последовательным возбуждением : обмотка возбуждения включена последовательно с обмоткой якоря,

4. со смешанным возбуждением : он имеет две обмотки возбуждения, одна подключена параллельно обмотке якоря, а другая — последовательно с ней.

Все эти электродвигатели имеют одинаковое устройство и отличаются лишь выполнением обмотки возбуждения. Обмотки возбуждения указанных электродвигателей выполняют так же, как у соответствующих генераторов .

Электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением

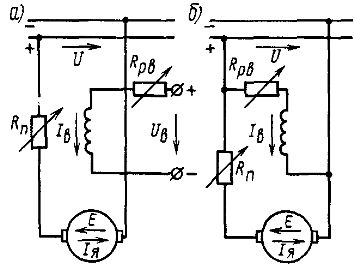

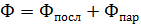

В этом электродвигателе (рис. 1, а) обмотка якоря подключена к основному источнику постоянного тока (сети постоянного тока, генератору или выпрямителю) с напряжением U, а обмотка возбуждения — к вспомогательному источнику в напряжением UB. В цепь обмотки возбуждения включен регулировочный реостат Rрв, а в цепь обмотки якоря — пусковой реостат Rn.

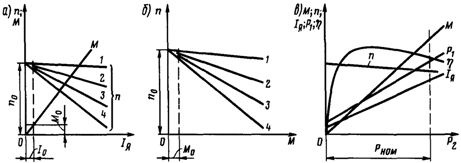

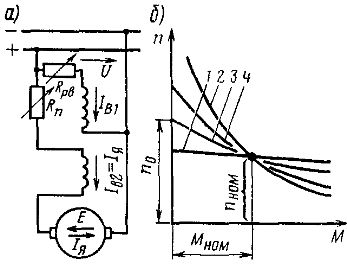

Регулировочный реостат служит для регулирования частоты вращения якоря двигателя, а пусковой — для ограничения тока в обмотке якоря при пуске. Характерной особенностью электродвигателя является то, что его ток возбуждения Iв не зависит от тока Iя в обмотке якоря (тока нагрузки). Поэтому, пренебрегая размагничивающим действием реакции якоря, можно приближенно считать, что и поток двигателя Ф не зависит от нагрузки. Зависимости электромагнитного момента М и частоты вращения n от тока Iя будут линейными (рис. 2, а). Следовательно, линейной будет и механическая характеристика двигателя — зависимость п (М) (рис. 2, б).

При отсутствии в цепи якоря реостата с сопротивлением Rn скоростная и механическая характеристики будут жесткими, т. е. с малым углом наклона к горизонтальной оси, так как падение напряжения IяΣRя в обмотках машины, включенных в цепь якоря, при номинальной нагрузке составляет лишь 3—5 % от Uном. Эти характеристики (прямые 1 на рис. 2, а и б) называются естественными. При включении в цепь якоря реостата с сопротивлением Rn угол наклона этих характеристик возрастает, вследствие чего можно получить семейство реостатных характеристик 2, 3 и 4, соответствующих различным значениям Rn1, Rn2 и Rn3.

Рис. 1. Принципиальные схемы электродвигателей постоянного тока с независимым (а) и параллельным (б) возбуждением

Рис. 2. Характеристики электродвигателей постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением : а — скоростные и моментная, б — механические, в — рабочие Чем больше сопротивление Rn, тем больший угол наклона имеет реостатная характеристика, т. е. тем она мягче.

Регулировочный реостат Rpв позволяет изменять ток возбуждения двигателя Iв и его магнитный поток Ф. При этом будет изменяться и частота вращения n.

В цепь обмотки возбуждения никаких выключателей и предохранителей не устанавливают, так как при разрыве этой цепи резко уменьшается магнитный поток электродвигателя (в нем остается лишь поток от остаточного магнетизма) и возникает аварийный режим. Если электродвигатель работает при холостом ходе или небольшой нагрузке на валу, то частота вращения резко возрастает (двигатель идет вразнос). При этом сильно увеличивается ток в обмотке якоря Iя и может возникнуть круговой огонь. Во избежание этого защита должна отключить электродвигатель от источника питания.

Резкое увеличение частоты вращения при обрыве цепи обмотки возбуждения объясняется тем, что в этом случае резко уменьшаются магнитный поток Ф (до значения потока Фост от остаточного магнетизма) и э. д. с. Е и возрастает ток Iя. А так как приложенное напряжение U остается неизменным, то частота вращения n будет увеличиваться до тех пор, пока э. д. с. Е не достигнет значения, приблизительно равного U (что необходимо для равновесного состояния электрической цепи якоря, при котором E= U — IяΣRя.

При нагрузке на валу, близкой к номинальной, электродвигатель в случае разрыва цепи возбуждения остановится, так как электромагнитный момент, который может развить двигатель при значительном уменьшении магнитного потока, уменьшается и станет меньше нагрузочного момента на валу. В этом случае так же резко увеличивается ток Iя, и машина должна быть отключена от источника питания.

Следует отметить, что частота вращения n0 соответствует идеальному холостому ходу, когда двигатель не потребляет из сети электрической энергии и его электромагнитный момент равен нулю. В реальных условиях в режиме холостого хода двигатель потребляет из сети ток холостого хода I0, необходимый для компенсации внутренних потерь мощности, и развивает некоторый момент M0, требуемый для преодоления сил трения в машине. Поэтому в действительности частота вращения при холостом ходе меньше n0.

Зависимость частоты вращения n и электромагнитного момента М от мощности Р2 (рис. 2, в) на валу двигателя, как следует из рассмотренных соотношений, является линейной. Зависимости тока обмотки якоря Iя и мощности Р1 от Р2 также практически линейны. Ток Iя и мощность Р1 при Р2 = 0 представляют собой ток холостого хода I0 и мощность Р0, потребляемую при холостом ходе. Кривая к. п. д. имеет характер, общий для всех электрических машин.

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением

В этом электродвигателе (см. рис. 1, б) обмотки возбуждения и якоря питаются от одного и того же источника электрической энергии с напряжением U. В цепь обмотки возбуждения включен регулировочный реостат Rpв, а в цепь обмотки якоря — пусковой реостат Rп.

В рассматриваемом электродвигателе имеет место, по существу, раздельное питание цепей обмоток якоря и возбуждения, вследствие чего ток возбуждения Iв не зависит от тока обмотки якоря Iв. Поэтому электродвигатель с параллельным возбуждением будет иметь такие же характеристики, как и двигатель с независимым возбуждением. Однако двигатель с параллельным возбуждением работает нормально только при питании от источника постоянного тока с неизменным напряжением.

При питании электродвигателя от источника с изменяющимся напряжением (генератор или управляемый выпрямитель) уменьшение питающего напряжения U вызывает соответствующее уменьшение тока возбуждения Iв и магнитного потока Ф, что приводит к увеличению тока обмотки якоря Iя. Это ограничивает возможность регулирования частоты вращения якоря путем изменения питающего напряжения U. Поэтому электродвигатели, предназначенные для питания от генератора или управляемого выпрямителя, должны иметь независимое возбуждение.

Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением

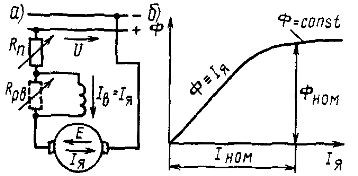

Для ограничения тока при пуске в цепь обмотки якоря включен пусковой реостат Rп (рис. 3, а), а для регулирования частоты вращения параллельно обмотке возбуждения может быть включен регулировочный реостат Rрв.

Рис. 3. Принципиальная схема электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением (а) и зависимость его магнитного потока Ф от тока Iя в обмотке якоря (б)

Рис. 4. Характеристики электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением: а — скоростные и моментная, б — механические, в — рабочие.

Характерной особенностью этого электродвигателя является то, что его ток возбуждения Iв равен или пропорционален (при включении реостата Rpв) току обмотки якоря Iя, поэтому магнитный поток Ф зависит от нагрузки двигателя (рис. 3, б).

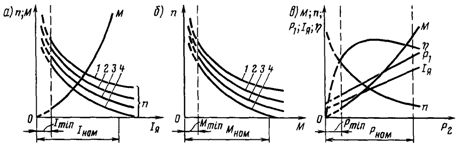

При токе обмотки якоря Iя, меньшем (0,8—0,9) номинального тока Iном магнитная система машины не насыщена и можно считать, что магнитный поток Ф изменяется прямо пропорционально току Iя. Поэтому скоростная характеристика электродвигателя будет мягкая — с увеличением тока Iя частота вращения n будет резко уменьшаться (рис. 4, а). Уменьшение частоты вращения n, происходит из-за увеличения падения напряжения IяΣRя. во внутреннем сопротивлении Rя. цепи обмотки якоря, а также из-за увеличения магнитного потока Ф.

Электромагнитный момент М при увеличении тока Iя будет резко возрастать, так как в этом случае увеличивается и магнитный поток Ф, т. е. момент М будет пропорционален току Iя. Поэтому при токе Iя, меньшем (0,8 Н- 0,9) Iном, скоростная характеристика имеет форму гиперболы, а моментная — параболы.

При токах Iя > Iном зависимости М и п от Iя линейны, так как в этом режиме магнитная цепь будет насыщена и магнитный поток Ф при изменении тока Iя меняться не будет.

Механическая характеристика, т. е. зависимость n от М (рис. 4, б), может быть построена на основании зависимостей n и М от Iя. Кроме естественной характеристики 1, можно путем включения в цепь обмотки якоря реостата с сопротивлением Rп получить семейство реостатных характеристик 2, 3 и 4. Эти характеристики соответствуют различным значениям Rn1, Rn2 и Rn3, при этом чем больше Rn, тем ниже располагается характеристика.

Механическая характеристика рассматриваемого двигателя мягкая и имеет гиперболический характер. При малых нагрузках магнитный поток Ф сильно уменьшается, частота вращения n резко возрастает и может превысить максимально допустимое значение (двигатель идет вразнос). Поэтому такие двигатели нельзя применять для привода механизмов, работающих в режиме холостого хода и при небольшой нагрузке (различные станки, транспортеры и пр.).

Обычно минимально допустимая нагрузка для двигателей большой и средней мощности составляет (0,2 …. 0,25) Iном. Чтобы предотвратить возможность работы двигателя без нагрузки, его соединяют с приводным механизмом жестко (зубчатой передачей или глухой муфтой), применение ременной передачи или фрикционной муфты недопустимо.

Несмотря на указанный недостаток, двигатели с последовательным возбуждением широко применяют, особенно там, где имеют место изменения нагрузочного момента в широких пределах и тяжелые условия пуска: во всех тяговых приводах (электровозы, тепловозы, электропоезда, электрокары, электропогрузчики и пр.), а также в приводах грузоподъемных механизмов (краны, лифты и пр.).

Объясняется это тем, что при мягкой характеристике увеличение нагрузочного момента приводит к меньшему возрастанию тока и потребляемой мощности, чем у двигателей с независимым и параллельным возбуждением, поэтому двигатели с последовательным возбуждением лучше переносят перегрузки. Кроме того, эти двигатели имеют большой пусковой момент, чем двигатели с параллельным и независимым возбуждением, так как при увеличении тока обмотки якоря при пуске соответственно увеличивается и магнитный поток.

Если принять, например, что кратковременный пусковой ток может в 2 раза превышать номинальный рабочий ток машины, и пренебречь влиянием насыщения, реакцией якоря и падением напряжения в цепи его обмотки, то в двигателе с последовательным возбуждением пусковой момент будет в 4 раза больше номинального (в 2 раза увеличиваются и ток, и магнитный поток), а в двигателях с независимым и параллельным возбуждением — только в 2 раза больше.

В действительности из-за насыщения магнитной цепи магнитный поток не увеличивается пропорционально току, но все же пусковой момент двигателя с последовательным возбуждением при прочих равных условиях будет значительно больше пускового момента такого же двигателя с независимым или параллельным возбуждением.

Зависимости n и М от мощности Р2 на валу электродвигателя (рис. 4, в), как следует из рассмотренных выше положений, являются нелинейными, зависимости P1, Iя и η от Р2 имеют такую же форму, как и у двигателей с параллельным возбуждением.

Электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением

В этом электродвигателе (рис. 5, а) магнитный поток Ф создается в результате совместного действия двух обмоток возбуждения — параллельной (или независимой) и последовательной, по которым проходят токи возбуждения Iв1 и Iв2 = Iя

где Фпосл — магнитный поток последовательной обмотки, зависящий от тока Iя, Фпар — магнитный поток параллельной обмотки, который не зависит от нагрузки (определяется током возбуждения Iв1).

Механическая характеристика электродвигателя со смешанным возбуждением (рис. 5, б) располагается между характеристиками двигателей с параллельным (прямая 1) и последовательным (кривая 2) возбуждением. В зависимости от соотношения магнитодвижущих сил параллельной и последовательной обмоток при номинальном режиме можно приблизить характеристики двигателя со смешанным возбуждением к характеристике 1 (кривая 3 при малой м. д. с. последовательной обмотки) или к характеристике 2 (кривая 4 при малой м. д. с. параллельной обмотки).

Рис. 5. Принципиальная схема электродвигателя со смешанным возбуждением (а) и его механические характеристики (б)

Достоинством двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением является то, что он, обладая мягкой механической характеристикой, может работать при холостом ходе, когда Фпосл=0. В этом режиме частота вращения его якоря определяется магнитным потоком Фпар и имеет ограниченное значение (двигатель не идет вразнос).

Принцип работы машины постоянного тока

Принцип действия машины постоянного тока

Устройство электрической машины постоянного тока

Электрическая машина постоянного тока состоит из двух основных частей: неподвижной части ( индуктора) и вращающейся части ( якоря с барабанной обмоткой).

На рис. 1 изображена конструктивная схема машины постоянного тока

Индуктор состоит из станины 1 цилиндрической формы, изготовленной из ферромагнитного материала, и полюсов с обмоткой возбуждения 2, закрепленных на станине. Обмотка возбуждения создает основной магнитный поток. Магнитный поток может создаваться постоянными магнитами, укрепленными на станине. Якорь состоит из следующих элементов: сердечника 3, обмотки 4, уложенной в пазы сердечника, коллектора 5 для уменьшения потерь на вихревые точки набирается из изолированных друг от друга листов электротехнической стали.

Принцип действия машины постоянного тока

Рассмотрим работу машины постоянного тока в режиме генератора на модели рис.2,

где 1 — полюсы индуктора, 2 — якорь, 3 — проводники, 4 — контактные щетки. Проводники якорной обмотки расположены на поверхности якоря.

Внешние поверхности проводников очищены от изоляции, а на эти поверхности проводников наложены неподвижные контактные щетки. Контактные щетки размещены на линии геометрической нейтрали, проведенной посредине между полюсами. Приведем якорь машины во вращение в направлении, указанном стрелкой. Определим направление ЭДС, индуктированных в проводниках якорной обмотки по правилу правой руки.

На рис.2 крестиком обозначены ЭДС, направленные от нас, точками — ЭДС, направленные к нам. Соединим проводники между собой так, чтобы ЭДС в них складывались. Для этого соединяют последовательно конец проводника, расположенного в зоне одного полюса с концом проводника, расположенного в зоне полюса противоположной полярности (рис. 3)

Два проводника, соединенные последовательно, образуют один виток или одну катушку.

ЭДС проводников, расположенных в зоне одного полюса, различны по величине. Наибольшая ЭДС индуктируется в проводнике, расположенном под срединой полюса, ЭДС, равная нулю, — в проводнике, расположенном на линии геометрической нейтрали.

Если соединить все проводники обмотки по определенному правилу последовательно, то результирующая ЭДС якорной обмотки равна нулю, ток в обмотке отсутствует.

Контактные щетки делят якорную обмотку на две параллельные ветви. В верхней параллельной ветви индуктируется ЭДС одного направления, в нижней параллельной ветви — противоположного направления. ЭДС, снимаемая контактными щетками, равна сумме электродвижущих сил проводников, расположенных между щетками.

Схема замещения якорной обмотки

В параллельных ветвях действуют одинаковые ЭДС, направленные встречно друг другу. При подключении к якорной обмотке сопротивления в параллельных ветвях возникают одинаковые токи , через сопротивление RH протекает ток IЯ.Рис. 4ЭДС якорной обмотки пропорциональна частоте вращения якоря n2 и магнитному потоку индуктора Ф

где Се — константа.

В реальных электрических машинах постоянного тока используется специальное контактное устройство — коллектор. Коллектор устанавливается на одном валу с сердечником якоря и состоит из отдельных изолированных друг от друга и от вала якоря медных пластин. Каждая из пластин соединена с одним или несколькими проводниками якорной обмотки. На коллектор накладываются неподвижные контактные щетки. С помощью контактных щеток вращающаяся якорная обмотка соединяется с сетью постоянного тока или с нагрузкой.

Якорь электродвигателя

Работа электрической машины постоянного тока в режиме генератора

Любая электрическая машина обладает свойством обратимости, т.е. может работать в режиме генератора или двигателя. Если к зажимам приведенного во вращение якоря генератора присоединить сопротивление нагрузки, то под действием ЭДС якорной обмотки в цепи возникает ток

где U — напряжение на зажимах генератора;Rя — сопротивление обмотки якоря.

Уравнение (2) называется основным уравнением генератора. С появлением тока в проводниках обмотки возникнут электромагнитные силы.

На рис. 5 схематично изображен генератор постоянного тока, показаны направления токов в проводниках якорной обмотки.

Рис. 5

Воспользовавшись правилом левой руки, видим, что электромагнитные силы создают электромагнитный момент Мэм, препятствующий вращению якоря генератора.Чтобы машина работала в качестве генератора, необходимо первичным двигателем вращать ее якорь, преодолевая тормозной электромагнитный момент, возникающий по правилу Ленца.

Генераторы с независимым возбуждением. Характеристики генераторов

Магнитное поле генератора с независимым возбуждением создается током, подаваемым от постороннего источника энергии в обмотку возбуждения полюсов.

Схема генератора с независимым возбуждением показана на рис. 6.

Магнитное поле генераторов с независимым возбуждением может создаватьсяот постоянных магнитов (рис. 7).

Рис. 6 Рис. 7

Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется характеристикой холостого хода E = Uхх = f (Iв).Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней цепи (Iя) и при постоянной частоте вращения (n2 = const)

Характеристика холостого хода генератора показана на рис. 8.

Из-за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю при токе возбуждения, равном нулю. При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора сначала возрастает пропорционально.Соответствующая часть характеристики холостого хода будет прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения происходит магнитное насыщение машины, отчего кривая будет иметь изгиб. При последующем возрастании тока возбуждения ЭДС генератора почти не меняется.

Если уменьшать ток возбуждения, кривая размагничивания не совпадает с кривой намагничивания из-за явления гистерезиса.Зависимость напряжения на внешних зажимах машины от величины тока нагрузки U = f (I) при токе возбуждения Iв = const называют внешней характеристикой генератора.

Внешняя характеристика генератора изображена на рис. 9.

Рис. 8 Рис. 9

С ростом тока нагрузки напряжение на зажимах генератора уменьшается из-за увеличения падения напряжения в якорной обмотке.

5. Генераторы с самовозбуждением. Принцип самовозбуждения генератора с параллельным возбуждением

Недостатком генератора с независимым возбуждением является необходимость иметь отдельный источник питания. Но при определенных условиях обмотку возбуждения можно питать током якоря генератора.Самовозбуждающиеся генераторы имеют одну из трех схем: с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

На рис. 10 изображен генератор с параллельным возбуждением.

Обмотка возбуждения подключена параллельно якорной обмотке. В цепь возбуждения включен реостат Rв. Генератор работает в режиме холостого хода.Чтобы генератор самовозбудился, необходимо выполнение определенных условий.

Первым из этих условий является наличие остаточного магнитного потока между полюсами. При вращении якоря остаточный магнитный поток индуцирует в якорной обмотке небольшую остаточную ЭДС.

Вторым условием является согласное включение обмотки возбуждения. Обмотки возбуждения и якоря должны быть соединены таким образом, чтобы ЭДС якоря создавала ток, усиливающий остаточный магнитный поток. Усиление магнитного потока приведет к увеличению ЭДС. Машина самовозбуждается и начинает устойчиво работать с каким-то током возбуждения Iв = const и ЭДС Е = const, зависящими от сопротивления Rв в цепи возбуждения.

Третьим условием является то, что сопротивление цепи возбуждения при данной частоте вращения должно быть меньше критического. Изобразим на рис. 11 характеристику холостого хода генератора E = f (Iв) (кривая 1) и вольт — амперную характеристику сопротивления цепи возбуждения Uв = Rв·Iв, где Uв — падение напряжения в цепи возбуждения. Эта характеристика представляет собой прямую линию 2, наклоненную к оси абсцисс под углом γ (tg γ

Рис. 11

Ток обмотки возбуждения увеличивает магнитный поток полюсов при согласном включении обмотки возбуждения. ЭДС, индуцированная в якоре, возрастает, что приводит к дальнейшему увеличению тока обмотки возбуждения, магнитного потока и ЭДС. Рост ЭДС от тока возбуждения замедляется при насыщении магнитной цепи машины.

Падение напряжения в цепи возбуждения пропорционально росту тока. В точке пересечения характеристики холостого хода машины 1 с прямой 2 процесс самовозбуждения заканчивается. Машина работает в устойчивом режиме.Если увеличим сопротивление цепи обмотки возбуждения, угол наклона прямой 2 к оси тока возрастает. Точка пересечения прямой с характеристикой холостого хода смещается к началу координат. При некотором значении сопротивления цепи возбуждения Rкр, когдаγ = γкр, самовозбуждение становится невозможным. При критическом сопротивлении вольт — амперная характеристика цепи возбуждения становится касательной к прямолинейной части характеристики холостого хода, а в якоре появляется небольшая ЭДС.

Работа электрической машины постоянного тока в режиме двигателя

Под действием напряжения, подведенного к якорю двигателя, в обмотке якоря появится ток Iя. При взаимодействии тока с магнитным полем индуктора возникает электромагнитный вращающий момент

где CM — коэффициент, зависящий от конструкции двигателя.На рис. 12 изображен схематично двигатель постоянного тока, выделен проводник якорной обмотки.

Ток в проводнике направлен от нас. Направление электромагнитного вращающего момента определится по правилу левой руки. Якорь вращается против часовой стрелки. В проводниках якорной обмотки индуцируется ЭДС, направление которой определяется правилом правой руки. Эта ЭДС направлена встречно току якоря, ее называют противо-ЭДС.Рис. 12

В установившемся режиме электромагнитный вращающий момент Мэм уравновешивается противодействующим тормозным моментом М2 механизма, приводимого во вращение.

Рис.13

На рис. 13 показана схема замещения якорной обмотки двигателя. ЭДС направлена встречно току якоря. В соответствии со вторым законом Кирхгофа , откуда

Уравнение (3) называется основным уравнением двигателя.

Из уравнения (3) можно получить формулы:

Магнитный поток Ф зависит от тока возбуждения Iв, создаваемого в обмотке возбуждения. Из формулы (5) видно, что частоту вращения двигателя постоянного тока n2 можно регулировать следующими способами:

- изменением тока возбуждения с помощью реостата в цепи обмотки возбуждения;

- изменением тока якоря с помощью реостата в цепи обмотки якоря;

- изменением напряжения U на зажимах якорной обмотки.

Чтобы изменить направление вращения двигателя на обратное (реверсировать двигатель), необходимо изменить направление тока в обмотке якоря или индуктора.

Механические характеристики электродвигателей постоянного тока

Рассмотрим двигатель с параллельным возбуждением в установившемся режиме работы (рис. 14). Обмотка возбуждения подключена параллельно якорной обмотке.

Рис. 14

Механической характеристикой двигателя называется зависимость частоты вращения якоря n2 от момента на валу M2 при U = const и Iв = const.

Уравнение (6) является уравнением механической характеристики двигателя с параллельным возбуждением.

Эта характеристика является жесткой. С увеличением нагрузки частота вращения такого двигателя уменьшается в небольшой степени (рис. 15).

На рисунке 16 изображен двигатель последовательного возбуждения. Якорная обмотка и обмотка возбуждения включены последовательно.

| Рис. 15 | Рис. 16 |

Ток возбуждения двигателя одновременно является током якоря. Магнитный поток индуктора пропорционален току якоря.

где k — коэффициент пропорциональности.Момент на валу двигателя пропорционален квадрату тока якоря.

Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения является мягкой (рис. 17).

| Рис. 17 | Уравнение механической характеристики двигателя последовательного возбуждения выглядит следующим образом: |

С увеличением нагрузки скорость двигателя резко падает. С уменьшением нагрузки на валу двигатель развивает очень большую частоту вращения. Говорят, что двигатель идет вразнос. Работа двигателя последовательного возбуждения без нагрузки недопустима. Двигатель смешанного возбуждения имеет механическую характеристику, представляющую собой нечто среднее между механическими характеристиками двигателя параллельного и последовательного возбуждения. Двигатели с параллельным возбуждением применяются для привода станков и различных механизмов, требующих широкой, но жесткой регулировки скорости.Двигатели с последовательным возбуждением применяются в качестве тяговых двигателей электровозов, трамваев и т.д., когда жесткость, то есть рывки момента недопустимы.

Машины постоянного тока устройство и принцип действия

Неподвижная часть машины, называемая индуктором, состоит из полюсов и стального ярма, к которому прикрепляются полюсы. Назначением индуктора является создание в машине основного магнитного потока.

Вращающаяся часть машины состоит из укрепленных на валу цилиндрического якоря и коллектора . Якорь состоит из сердечника, набранного из листов электротехнической стали, и обмотки, укрепленной на сердечнике якоря. Обмотка якоря в простейшей машине имеет один виток.

Концы витка соединены с изолированными от вала медными пластинами коллектора, число которых в рассматриваемом случае равно двум.

На коллектор наложены две неподвижные щетки, с помощью которых обмотка якоря соединяется с внешней цепью.

Основной магнитный поток в нормальных машинах постоянного тока создается обмоткой возбуждения, которая расположена на сердечниках полюсов и питается постоянным током.

Магнитный поток проходит от северного полюса N через якорь к южному полюсу S и от него через ярмо снова к северному полюсу. Сердечники полюсов и ярмо также изготовляются из ферромагнитных материалов.

Режим двигателя

Рассматриваемая простейшая машина может работать также двигателем, если обмотке ее якоря подвести постоянный ток от внешнего источника. При этом на проводники обмотки якоря будут действовать электромагнитные силы Fпр и возникнет электромагнитный момент Mэм. Величины Fпр и Mэм, как и для генератора, определяются равенствами (4) и (5). При достаточном значении Mэм якорь машины придет во вращение и будет развивать механическую мощность. Момент Mэм при этом является движущим и действует в направлении вращения.

Если мы желаем, чтобы при той же полярности полюсов направление вращения генератора (рисунок 2, а) и двигателя (рисунок 2, б) были одинаковы, то направление действия , а следовательно, и направление тока Iа у двигателя должны быть обратными по сравнению с генератором (рисунок 2, б).

В режиме двигателя коллектор превращает потребляемый из внешней цепи постоянный ток в переменный ток в обмотке якоря и работает, таким образом, в качестве инвертора тока.

Проводники обмотки якоря двигателя также вращаются в магнитном поле, и поэтому в обмотке якоря двигателя тоже индуктируется э. д. с. Eа, значение которой определяется равенством (1).

Направление этой э. д. с. в двигателе (рисунок 2, б) такое же, как и в генераторе (рисунок 2, а). Таким образом, в двигателе э. д. с. якоря Eа направлена против тока Iа и приложенного к зажимам якоря напряжения Uа. Поэтому э. д. с. якоря двигателя называется также противоэлектродвижущей силой.

Приложенное к якорю двигателя напряжение уравновешивается э. д. с. Eа и падением напряжения в обмотке якоря:

| Uа = Eа + Iа × rа. | (6) |

Из сравнения равенств (3) и (6) видно, что в генераторе Uа Eа.

Принцип обратимости

Из изложенного выше следует, что каждая машина постоянного тока может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Такое свойство присуще всем типам вращающихся электрических машин и называется обратимостью.

Для перехода машины постоянного тока из режима генератора в режим двигателя и обратно при неизменной полярности полюсов и щеток и при неизменном направлении вращения требуется только изменение направления тока в обмотке якоря.Поэтому такой переход может осуществляться весьма просто и в определенных условиях даже автоматически.Аналогичным образом может происходить изменение режима работы также в машинах переменного тока.

Преобразование энергии

На рисунке 5 показаны направления действия механических и электрических величин в якоре генератора и двигателя постоянного тока.

Рисунок 5. Направление э. д. с., тока и моментов в генераторе (а) и двигателе (б) постоянного тока

Согласно первому закону Ньютона в применении к вращающемуся телу, действующие на это тело движущие и тормозные вращающие моменты уравновешивают друг друга. Поэтому в генераторе при установившемся режиме работы электромагнитный момент

| Mэм = Mв — Mтр — Mс, | (7а) |

где Mв – момент на валу генератора, развиваемый первичным двигателем, Mтр – момент сил трения в подшипниках, о воздух и на коллекторе электрической машины, Mс – тормозной момент, вызываемый потерями на гистерезис и вихревые токи в сердечнике якоря. Эти потери мощности появляются в результате вращения сердечника якоря в неподвижном магнитном поле полюсов. Возникающие при этом электромагнитные силы оказывают на якорь тормозящее действие и в этом отношении проявляют себя подобно силам трения.

В двигателе при установившемся режиме работы

| Mэм = Mв + Mтр + Mс, | (7б) |

где Mв – тормозной момент на валу двигателя, развиваемый рабочей машиной (станок, насос и т. п.).

В генераторе Mэм является тормозным, а в двигателе – вращающим моментом, причем в обоих случаях Mв и Mэм противоположны по направлению.

Развиваемая электромагнитным моментом Mэм мощность Pэм называется электромагнитной мощностью и равна

| Pэм = Pэм × Ω, | (8) |

| Ω = 2 × π × n, | (9) |

представляет собой угловую скорость вращения.

Подставим в выражение (8) значение Mэм и Ω из равенств (5) и (9) и учтем, что линейная скорость на окружности якоря

| Pэм = 2 × B × l × Dа × Iа × π × n = 2 × B × l × v × Iа |

| Pэм = Eа × Iа. | (10) |

В обмотке якоря под действием э. д. с. Eа и тока Iа развивается внутренняя электрическая мощность якоря

| Pа= Eа × Iа. | (11) |

Согласно равенствам (10) и (11), Pэм = Pа, т. е. внутренняя электрическая мощность якоря равна электромагнитной мощности, развиваемой электромагнитным моментом, что отражает процесс преобразования механической энергии в электрическую в генераторе и обратный процесс в двигателе.

Умножим соотношения (3) и (6) на Iа. Тогда для генератора будем иметь

| Uа × Iа = Eа × Iа – Iа2 × rа | (12) |

и для двигателя

| Uа × Iа = Eа × Iа + Iа2 × rа. | (13) |

Левые части этих выражений представляют собой электрические мощности на зажимах якоря, первые члены правых частей – электромагнитную мощность якоря и последние члены – электрические потери мощности в якоре.

Приведенные соотношения действительны и при более сложной обмотке якоря, так как э. д. с. и моменты отдельных проводников складываются. Эти соотношения являются выражением закона сохранения энергии и отражают процесс преобразования энергии в машине постоянного тока.

Согласно им механическая мощность, развиваемая на валу генератора первичным двигателем, за вычетом механических и магнитных потерь, превращается в электрическую мощность в обмотке якоря, а электрическая мощность за вычетом потерь в этой обмотке выдается во внешнюю цепь. В двигателе электрическая мощность, подводимая к якорю из внешней цепи, частично расходуется на потери в обмотке якоря, а остальная часть этой мощности превращается в мощность электромагнитного поля и последняя – в механическую мощность, которая за вычетом потерь на трение и потерь в стали якоря передается рабочей машине.

Установленные выше применимо к машине постоянного тока общие закономерности превращения энергии в равной степени относятся также к машинам переменного тока.

Классификация МПТ

В электромашиностроении и теории электромашин принято разделять МПТ на устройства с явно и с неявно выраженными полюсами возбуждения, с цилиндрической или многогранной станиной, с возбуждением постоянным током или постоянными магнитами, с механическим коммутатором-коллектором на якоре или бесконтактные. Назначение машин постоянного тока разделяет их на общепромышленные и специализированные. Среди последних можно назвать, например, тяговые ДПТ, используемые в рельсовом транспорте. Выделяются также металлургические ДПТ, в особенности двигатели для прокатных станов и т. д.

Как известно, обмотки машин постоянного тока разделяются на обмотки возбуждения (ОВ) и якоря (ОЯ). Первые служат для возбуждения магнитного поля устройства, а вторые — для отбора мощности от питающей электросети в режиме двигателя или для питания электрической нагрузки в режиме генератора. Существуют еще и обмотки дополнительных полюсов, используемые для облегчения процесса коммутации.

Электрические машины постоянного тока независимо от того, являются ли они генераторами или двигателями, могут быть классифицированы на основе схем соединения их обмоток возбуждения и якоря. Они могут составлять единую электрическую цепь или же вообще не иметь электрической связи (независимое возбуждение). Этот принцип классификации делит МПТ на два основных типа. Вы поймете дальнейшую их классификацию из представленной ниже схемы.

Магнитное поле МПТ при нагрузке

В нагруженной МПТ имеется два вида магнитных потоков: поток ОВ и поток ОЯ, создаваемые токами этих обмоток. Силовые линии первого из них направлены вдоль осей пары полюсов, через которые он замыкается, как это показано на фигуре 1 на рисунке ниже. Такой поток возбуждения называется продольным. Если полюсов в МПТ больше двух, то в воздушном зазоре под наконечником каждого из них это поле также является продольным.

Силовые линии потока ОЯ замыкаются поперек оси полюсов, поэтому применительно к МПТ говорят о поперечном поле якоря, которое показано на фигуре 2 на том же рисунке.

Поток якоря суммируется с потоком возбуждения, образуя результирующий поток. В этом проявляется реакция якоря машины постоянного тока, заключающаяся в воздействии поперечного поля на продольное поле возбуждения, силовые линии которого при этом искажаются, сгущаясь возле одного края полюса и разреживаясь возле другого. В ГПТ сгущение силовых линий поля, т. е. его усиление относительно поля возбуждения, происходит под набегающим на якорь краем полюса, а в ДПТ — под сбегающим, как показано на фигуре 3.

Особенности двигателей постоянного тока

У двигателей постоянного тока есть одно неоспоримое преимущество перед аналогами, работающими на переменном токе. Эти агрегаты могут плавно и точно регулировать свою скорость вращения, у них высокое быстродействие, а также они обладают большими перегрузочными и пусковыми моментами.

Сегодня их используют:

- в металлорежущих станках, роботах, манипуляторах, грузоподъемных механизмах, прокатных станках (электроприводы подач и главного движения);

- в тяговых приводах мощных транспортных средств, таких как: тягачи, троллейбусы, трамваи, электровозы;

- в мощных снегоочистителях;

- в качестве исполнительных элементов автоматизированных систем управления и прочее.

Машина постоянного тока – двигатель троллейбуса

Как устроены машины, работающие на постоянном токе

Электрические машины постоянного тока являются обратимыми устройствами, то есть они при определенном подключении могут использоваться либо как двигатель, либо как генератор тока.

Генератор в разрезе

Устройство машин постоянного тока

- Коллектор – металлический скользящий контакт, через который ротор коммутируется с внешними электрическими цепями;

- Щетки (обычно графитовые или медно-графитовые) – ответная часть скользящего контакта, которая постоянно трется о коллектор при вращении ротора;

Коммутация в машинах постоянного тока

- Ротор (якорь)- подвижная часть агрегата. При его вращении запускается процесс электромагнитной индукции.

- Главные полюса;

- Катушка обмотки возбуждения;

Совет! Пункты 4 и 5 являются частями статора – неподвижной электрической части машины, которая может выступать в роли мощного электромагнита (режим двигателя) или обмотки индуктирующей напряжение (генераторный режим).

- Станина – корпус агрегата;

- Боковая крышка, которая закрывает крыльчатку охлаждения и является держателем подшипников качения, на которых вращается ротор;

- Вентилятор – призван охлаждать машину во время ее работы.

Интересно знать! Никакой двигатель не может преобразовывать энергию без потерь – ее часть всегда уходит в тепло.

Устройство и принцип действия машин постоянного тока — статор

Основными рабочими частями машин постоянного тока являются ротор, который тут чаще называют якорем, и статор. Данную часть конструкции называют внутренней электрической.

Существует также и внешняя электрическая часть, с помощью которой осуществляется управление двигателем, а также подключаются внешние электрические сети.

Устройство машины постоянного тока – якорь располагается на валу

Остальные элементы относятся к механической части.

- Станина машины постоянного тока делается из прочного металла – обычно это конструкционная сталь.

- К внутренней части станины крепятся главные и добавочные полюса статора. Сердечники главных полюсов набираются из стальных пластин. Для добавочных полюсов они идут в основном массивные.

- Обмотка возбуждения находится на главных полюсах – их МДС формируют рабочий поток. Обмотки добавочных полюсов обеспечивают нормальную коммутацию.

Коммутация тока в машинах постоянного тока

- Роторный магнитопровод шихтуется из специальной электромагнитной стали.

Сам якорь имеет следующее строение:

Рисунок 5. Схема электромотора с многообмоточным якорем

Коллектор

Если на выводы обмоток ротора подключить источник постоянного тока, якорь сделает пол-оборота и остановится. Для продолжения процесса вращения необходимо поменять полярность подводимого тока. Устройство, выполняющее функции переключения тока с целью изменения полярности на выводах обмоток, называется коллектором.

Самый простой коллектор состоит из двух, изолированных полукруглых пластин. Каждая из них в определённый момент контактирует со щёткой, с которой снимается напряжение. Одна ламель всегда подсоединена к плюсу, а вторая – к минусу. При повороте вала на 180º пластины коллектора меняются местами, вследствие чего происходит новая коммутация со сменой полярности.

Такой же принцип коммутации питания обмоток используются во всех коллекторах, в т. ч. и в устройствах с большим количеством ламелей (по паре на каждую обмотку). Таким образом, коллектор обеспечивает коммутацию, необходимую для непрерывного вращения ротора.

В современных конструкциях коллектора ламели расположены по кругу таким образом, что каждая пластина соответствующей пары находится на диаметрально противоположной стороне. Цепь якоря коммутируется в результате изменения положения вала.

Принцип работы

На провод под напряжением, расположенный между полюсами магнита, действует выталкивающая сила. Происходит это потому, что вокруг проволоки образуется магнитное поле по всей его длине. В результате взаимодействия магнитных полей возникает результирующая «Амперова» сила:

F=B×I×L, где B означает величину магнитной индукции поля, I – сила тока, L – длина провода.

Вектор «Амперовой» всегда перпендикулярен до линий магнитных потоков между полюсами.

Схематически принцип работы изображён на рис. 6.

Рис. 6. Принцип работы ДПТ

Если вместо прямого проводника возьмём контурную рамку и подсоединим её к источнику тока, то она повернётся на 180º и остановится в в таком положении, в котором результирующая сила окажется равной 0. Попробуем подтолкнуть рамку. Она возвращается в исходное положение.

Поменяем полярность тока и повторим попытку: рамка сделала ещё пол-оборота.

Схематически можно представить себе каждую якорную обмотку в виде отдельной контурной рамки. Если обмоток несколько, то в каждый момент времени одна из них подходит к магниту статора и оказывается под действием выталкивающей силы. Таким образом, поддерживается непрерывное вращение якоря.

Типы двигателей постоянного тока

Двигатель постоянного тока является наиболее часто используемым приводом для создания непрерывного движения, скорость вращения которого легко регулируется. Их исполшьзуют в таких устройствах, как регулирование скорости, управление сервоприводом.

Доступно три типа двигателей постоянного тока.

- Коллекторный двигатель — этот тип двигателя создает магнитное поле в намотанном роторе (вращающаяся деталь), пропуская электрический ток через узел коммутатора и угольной щетки, отсюда и термин «щеточный». Магнитное поле статоров (неподвижная часть) создается с помощью обмотки статора или постоянных магнитов.

- Бесколлекторный двигатель — этот тип двигателя создает магнитное поле в роторе, используя постоянные магниты, прикрепленные к нему. Коммутация достигается с помощью электроники. Они используют переключатели «эффекта Холла» в статоре для получения требуемой последовательности вращения поля статора, имеют более длительный срок эксплуатации.

- Серводвигатель — этот тип двигателя в основном представляет собой коллекторный двигатель постоянного тока с некоторой формой управления позиционной обратной связью, подключенной к валу ротора. Они подключены к контроллеру типа ШИМ и управляются им. Используются в системах позиционного управления и радиоуправляемых моделях.

Обычные двигатели постоянного тока имеют почти линейные характеристики, скорость вращения которых определяется приложенным напряжением постоянного тока, а их выходной крутящий момент определяется током, протекающим через обмотки двигателя. Скорость вращения любого двигателя постоянного тока может варьироваться от нескольких оборотов в минуту (об / мин) до многих тысяч оборотов в минуту, что делает их пригодными для применения в электронике, автомобилестроении или робототехнике. При подключении их к коробкам передач или зубчатым передачам их выходная скорость может быть уменьшена, в то же время увеличивая крутящий момент двигателя на высокой скорости.

➤ Adblockdetector