Что такое угловая скорость и как ее рассчитывают?

Обычно, когда говорят о перемещении, мы представляем себе объект, который движется по прямой. Скорость такого движения принято называть линейной, и расчёт ее средней величины выполняется просто: достаточно найти отношение пройденного расстояния к времени, за которое оно было телом преодолено. Если же объект перемещается по окружности, то в этом случае уже определяется не линейная, а угловая скорость. Что это за величина и как ее рассчитывают? Об этом как раз и пойдет разговор в данной статье.

Угловая скорость: понятие и формула

Когда материальная точка движется по окружности, быстроту ее перемещения можно характеризовать величиной угла поворота радиуса, который соединяет движущийся объект с центром данной окружности. Понятно, что эта величина в зависимости от времени постоянно меняется. Быстрота, с которой этот процесс происходит, и есть не что иное, как угловая скорость. Другими словами, это отношение величины отклонения радиус-вектора объекта к промежутку времени, которое потребовалось объекту на совершение такого поворота. Формула угловой скорости (1) может быть записана в таком виде:

φ – угол поворота радиуса,

t – период времени вращения.

Единицы измерения величины

В международной системе общепринятых единиц (СИ) для характеристики поворотов принято использовать радианы. Поэтому 1 рад/с – основная единица, которая используется в расчетах угловой скорости. В то же время никто не запрещает применять градусы (напомним, что один радиан равен 180/пи, или 57˚18’). Также угловая скорость может выражаться в числе оборотов за минуту или за секунду. Если перемещение по окружности происходит равномерно, то данная величина может быть найдена по формуле (2):

где n – частота вращения.

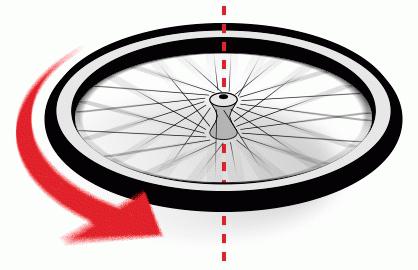

В противном случае подобно тому, как это делают для обычной скорости, рассчитывают среднюю, или мгновенную угловую скорость. Следует отметить, что рассматриваемая величина является векторной. Для определения ее направления обычно используют правило буравчика, которое часто применяется в физике. Вектор угловой скорости направлен в ту же сторону, в которую происходит поступательное движение винта с правой резьбой. Другими словами, он устремлен вдоль оси, вокруг которой вращается тело, в ту сторону, откуда вращение видно происходящим против движения часовой стрелки.

Примеры расчета

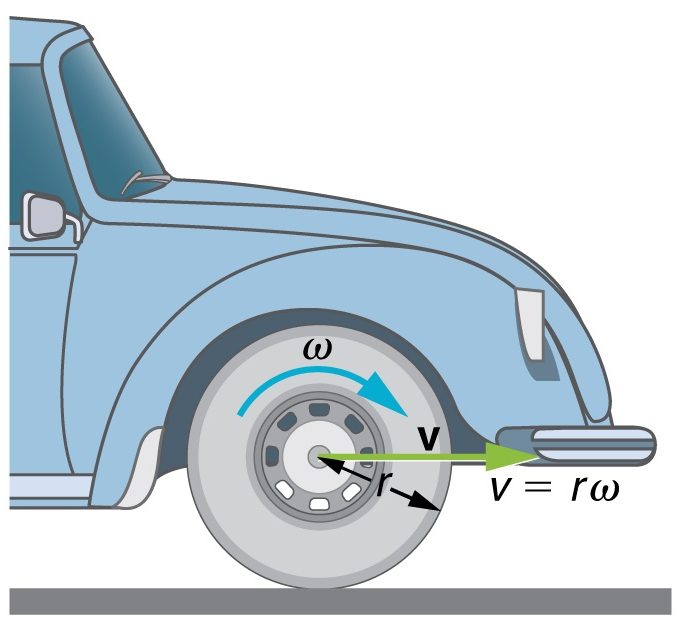

Предположим, требуется определить, чему равна линейная и угловая скорость колеса, если известно, что его диаметр равен одному метру, а угол вращения изменяется в соответствии с законом φ=7t. Воспользуемся нашей первой формулой:

w = φ / t = 7t / t = 7 с -1 .

Это и будет искомая угловая скорость. Теперь перейдем к поиску привычной нам быстроты перемещения. Как известно, v = s / t. Учитывая, что s в нашем случае – это длина окружности колеса (l =2π*r), а 2π — один полный оборот, получается следующее:

v = 2π*r / t = w * r = 7 * 0.5 = 3.5 м/с

Вот еще одна задачка на эту тему. Известно, что радиус Земли на экваторе равен 6370 километров. Требуется определить линейную и угловую быстроту движения точек, находящихся на этой параллели, которое возникает в результате вращения нашей планеты вокруг своей оси. В данном случае нам понадобится вторая формула:

w = 2π*n = 2*3,14 *(1/(24*3600)) = 7,268 *10 -5 рад/с.

Осталось выяснить, чему равна линейная скорость: v = w*r = 7,268 *10 -5 *6370 * 1000 = 463 м/с.

Угловая скорость.

Угловой скоростью называется величина, численно равная скорости точек, расположенных от оси на расстоянии единицы длины.

При вращении тела вокруг неподвижной оси АВ каждая точка тела М описывает окружность, перпендикулярную к оси, центр Р которой лежит на оси.

Скорость точки M направлена нормально к плоскости МАВ в сторону вращения. Равномерное вращение точки характеризуется постоянной угловой скоростью.

Угловой скоростью тела называют отношение угла поворота к интервалу времени, в течение которого совершен этот поворот. Если угловую скорость обозначить через w, то:

Угловая скорость выражается в радианах в секунду (рад/с).

При равномерном вращении, когда известна угловая скорость в начальный момент времени t = 0, можно определить угол поворота тела за время t и тем самым положение точек тела:

За один период (промежуток времени Т, в течение которого тело совершает один оборот по окружности) угол поворота φ равен 2π рад: 2π = wT, откуда:

Связь угловой скорости с периодом Т и частотой вращения ν выражается соотношением:

А связь между линейной и угловой скоростями определяется соотношением:

Парадокс колеса

На приведённом рисунке хорошо видно, что все точки расположенные на радиусе колеса при совершении им одного оборота занимают те же самые места, на которых они были до начала вращения. Иными словами все точки радиуса колеса за один оборот перемещаются на одно и то же расстояние.

В то же время из школьного курса математики известно, что длина окружности равна:

Если прокатить колесо по поверхности и затем замерить пройденный им путь, то он будет точно соответствовать длине его окружности. Таким образом, две точки колеса: центр вращения и точка на внешней окружности проходят путь точно соответствующий приведённому расчёту. Но вот в отношении меньших радиусов мы приходим к выводу, что траектория их движения противоречит каноническому утверждению.

Так путь пройденный точкой, расположенной на половине радиуса колеса (r = R/2) должен быть равен:

C(r) = пиR, т.е. в половину меньше траектории точки расположенной на внешней окружности.

Но на самом деле она проходит фактически путь вдвое больший.

Соотношение фактически пройденной траектории и фактической дины окружности описываемый соответствующим радиусом растёт с уменьшением радиуса, фактически до бесконечности. Но в точке вращения он вновь возвращается к единице.

Самое удивительное в том, что если вырезать любую внутреннюю часть колеса и измерить его окружность, то она точно будет соответствовать вычисленной по канонической формуле.

Рассмотренный парадокс усиливается в случае, если колесо прокатывается с внешней стороны другой окружности. В этом случае траектория внутренних радиусов становится больше траектории точки на внешнем радиусе. И, наоборот, при прокатывании с внутренней стороны их траектория становится меньше.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что траектория точек расположенных на внутренних радиусах колеса зависти не от величины собственного радиуса, а от радиуса внешней окружности. Что при этом происходит с материальными точками колеса расположенных на этих радиусах в пространстве остаётся загадкой.

Единственно разумное объяснение этого феномена предложил Галилей. Он считал, что поскольку фактическая траектория движения внутренних точек значительно больше фактической длины окружности, то точки внутренних радиусов проходят наблюдаемую траекторию с большей скоростью, чем это предписано им физикой [1]:

V = w*R, где w — угловая скорость вращения колеса.

Фактически линейная скорость внутренних точек колеса должна описываться уравнением:

V = n*w*r, где n = R/r

R – внешний радиус колеса;

r – внутренний радиус.

Иными словами линейная скорость точек внутренних радиусов является величиной постоянной и зависит только от внешнего радиуса колеса.

Вывод прямо скажем обескураживающий, но иного разумного объяснения пока ни кто не предложил.

Математически парадокс колеса в интерпретации Галилея описывается следующим уравнением:

dV = w*(R-r), где

dV – изменение скорости движения внутренних точек колеса;

R – внешний радиус колеса;

r – внутренний радиус колеса.

При r = R dV = 0

При r = 0 dV = w*R

Иными словами, изменение скорости точек расположенных на внутренних радиусах колеса меняется пропорционально от 0 на внешнем радиусе до V=w*R в центре вращения колеса. Поэтому ось колеса перемещается в пространстве с той же скоростью, которая соответствует линейной скорости вращающегося движения внешней окружности колеса при его прямолинейном движении. Соответственно такую же скорость имеют и все внутренние точки колеса.

С физической точки зрения полученный результат интерпретируется как движение жёсткого стержня, расположенного перпендикулярно направлению линейного движения оси вращения. Если рассмотреть движение такого стержня без привязки его к вращательному движению, то не трудно заметить, что все материальные точки стержня имеют одну и ту же скорость.

Преобразование вращательного движения в линейно-поступательное в данном случае решается методом рычага в рамках курса теоретической механики, которой к сожалению во времена Галилея ещё не существовало.

[1] Очевидно, именно по этому, этот парадокс практически не обсуждается в научной литературе.

Поскольку один из комментаторов так возбудился после прочтения этой статьи, что внёс меня в свои чёрные списки, и у меня нет возможности ему ответить иным путём, поэтому использую материал статьи не по назначению.

Сазонов Сергей 3 сентября 2019 года в 12:54

Писать рецензию на Вашу бредятину «Парадокс колеса» считаю излишним (много чести) — найдите в детском журнале «Квант» за 1975 год статью «ЦИКЛОИДА» . Там — примерно этот круг вопросов. Парадокса нет.

(конец цитаты)

К сожалению, найти указанный журнал в Интернете не смог, поэтому не смог лично ознакомиться со статьёй. Но уже само её название «ЦИКЛОИДА» говорит о том, Сергей Сазонов не видит разницы между прямой и циклоидой. В парадоксе колеса траектория меньшего радиуса разворачивается не в виде циклоиды, а в виде прямой линии. В этом то, как раз, и заключается парадокс. С другой стороны, то, что этим парадоксом интересовались Аристотель, Галилей, и возможно другие, не менее, замечательные умы человечества, говорит о том, что парадокс действительно существовал.

Уничижительное отношение к оппонентам явный признак ограниченной умственной деятельности. Конечно, можно было и не обращать внимание на подобные выпады, но, к сожалению, подобный уровень комментаторов встречается не так уж редко, поэтому считаю необходимым противостоять банальному хамству.

Окружная скорость колес и степень точности передачи

При такой скорости для косозубых колес следует принять 8 степень точности. Для косозубых колес при v до 10 м/с следует назначать 8-ю степень точности, а свыше 7-ю.

При Ψbd = 1,473, твердости НВ = о .

Осевая сила

Проверка зубьев на выносливость по напряжениям изгиба осуществляется по формуле:

У колеса

Коэффициент Yβ введен для компенсации погрешности, возникающей из-за применения той же расчетной схемы зуба, что и в случае прямых зубьев. Этот коэффициент определяют по формуле:

Коэффициент KFα , учитывает неравномерность распределения нагрузки между зубьями. Для узких зубчатых колес, у которых коэффициент осевого перекрытия

коэффициент KFα принимают равным 1, а иначе этот коэффициент определяется по формуле:

где εα – коэффициент торцевого перекрытия, при учебном проектировании можно принимать среднее значение εα = 1,5, n – степень точности зубчатых колес.

Допускаемое напряжение находится по формуле:

для Стали 45 улучшенной при твердости НВ = 1 = 1,75:

для шестерни

для колеса

Коэффициент безопасности [SF] определяется как произведение двух коэффициентов:

Первый коэффициент [SF] 1 учитывает нестабильность свойств материала зубчатых колес. Второй множитель [SF] 11 учитывает способ получения заготовки зубчатого колеса: для поковок и штамповок [SF] 11 = 1,0; для проката [SF] 11 = 1,15; для литых заготовок [SF] 11 = 1,3.

для шестерни [σF1]= 237 МПа,

для колеса [σF2]= 206 МПа.

Находим отношение

Дальнейший расчет следует вести для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

Проверяем прочность зуба колеса