Формулы для расчета линейной скорости

Что такое линейная скорость, единицы измерения

Скоростью при равномерном движении тела называют физическую величину, с помощью которой определяют путь, преодоленный телом за единицу времени.

В международной системе СИ единицей измерения линейной скорости является производная от двух основных единиц:

В международной системе СИ скорость измеряется в метрах в секунду (м/с). За единицу скорости принимают скорость равномерного движения, при которой путь в один метр тело преодолеет в течение одной секунды. Кроме того, скорость можно измерять в:

Связь между линейной и угловой скоростями

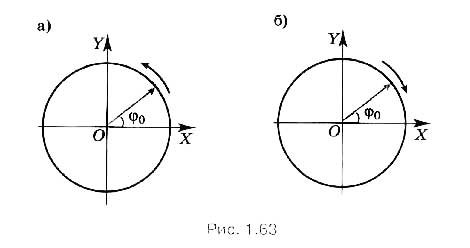

Скорость точки, которая совершает круговое движение, называется линейной скоростью, чтобы отделить это понятие от термина угловая скорость. Во время вращения абсолютно твердое тело в разных точках будет обладать неодинаковыми линейными скоростями, но значение угловой скорости остается стабильным.

Можно установить связь между линейной и угловой скоростью тела, вращающегося по окружности. Путь, который проходит точка, расположенная на окружности с радиусом R, составляет:

Исходя из того, что время одного оборота тела является периодом Т, модуль линейной скорости будет рассчитан по следующей формуле:

получим справедливое равенство:

Данная формула демонстрирует увеличение линейной скорости тела при его удалении от оси вращения. К примеру, точки, которые движутся по земному экватору v=463 м/с, а точки, расположенные на широте города Санкт-Петербург, движутся со скоростью v=233 м/с. При нахождении на полюсах планеты скорость уменьшается до v=0.

Модуль центростремительного ускорения точки тела, которая совершает равномерные вращательные движения, определяют с помощью угловой скорости тела и радиуса окружности. Уравнение будет записано в следующем виде:

Таким образом, формула будет преобразована:

Подытожив расчеты, можно записать все возможные равенства, справедливые для определения центростремительного ускорения:

Таким образом, рассматривают пару простейших движений, характерных для абсолютно твердого тела, включая поступательное и вращательное. При этом стоит отметить, что определить любое сложное движение, которое совершает абсолютно твердое тело, можно с помощью суммы двух независимых движений:

С помощью закона независимости движений описывают сложное движение абсолютно твердого тела.

Формулы для нахождения линейной скорости

Тело движется равномерно тогда, когда его скорость характеризуется постоянной величиной. Формула для расчета скорости такого движения будет иметь следующий вид:

где s является пройденным путем, то есть длиной линии;

t представляет собой время, в течение которого тело преодолевало указанный путь.

Линейной скоростью V называют физическую величину, которая демонстрирует путь, пройденный телом в течение определенного времени.

Основной формулой для определения линейной скорости является следующее равенство:

где S является путем,

t обозначает время, в течение которого тело преодолело путь S.

Иной вариант уравнения имеет такой вид:

где l является путем,

t обозначает время, в течение которого тело преодолело дугу l.

В некоторых научных источниках скорость обозначают с помощью маленькой буквы v. Другим уравнением для расчета линейной скорости является равенство:

В данном случае 2π представляет собой полную окружность и составляет 360 угловых градусов. Вектор скорости направлен по касательной к траектории движении тела.

Модуль скорости

Числовое значение скорости может быть разным в зависимости от выбранной единицы измерения. Кроме числового значения, скорость характеризуется направлением. Числовое значение, которым обладает скорость, в физике называют ее модулем.

В случае, когда скорость обладает определенным направлением, такая величина является векторной. Таким образом, скорость представляет собой векторную физическую величину. Записывают модуль скорости в виде буквы v, а вектор скорости, как \(\vec

Следует отметить, что такие величины, как путь, время, длина обладают только числовым значением. Они называются скалярными. Если тело движется неравномерно, то справедливо использовать в расчетах среднюю скорость.

Задачи с примерами решения

Задача №1

Тело совершает движение по окружности с ускорением 3 м/с в квадрате. Радиус окружности равен 40 метров. Необходимо определить линейную скорость движения тела.

Ускорение в данном случае будет нормальным. Исходя из этого, определить линейную скорость тела можно с помощью формулы:

Ответ: линейная скорость равна 10,9 м/с.

Задача №2

Поезд совершает равномерное движение. В течение 4 часов он преодолевает путь в 219 километров. Требуется рассчитать скорость движения поезда.

Исходя из основной формулы для расчета линейной скорости, получим:

Ответ: скорость движения поезда составит 54.75 км/ч или 15.2 м/с.

Задача №3

Транспортное средство, работая на двигателе внутреннего сгорания, в течение 2,5 часов преодолевает расстояние в 213 километров. Требуется определить скорость движения транспорта.

С помощью уравнения расчета скорости можно записать решение задачи:

Ответ: Скорость движение транспортного средства составляет 85.2 км/ч или 23.7 м/с.

Парадокс колеса

На приведённом рисунке хорошо видно, что все точки расположенные на радиусе колеса при совершении им одного оборота занимают те же самые места, на которых они были до начала вращения. Иными словами все точки радиуса колеса за один оборот перемещаются на одно и то же расстояние.

В то же время из школьного курса математики известно, что длина окружности равна:

Если прокатить колесо по поверхности и затем замерить пройденный им путь, то он будет точно соответствовать длине его окружности. Таким образом, две точки колеса: центр вращения и точка на внешней окружности проходят путь точно соответствующий приведённому расчёту. Но вот в отношении меньших радиусов мы приходим к выводу, что траектория их движения противоречит каноническому утверждению.

Так путь пройденный точкой, расположенной на половине радиуса колеса (r = R/2) должен быть равен:

C(r) = пиR, т.е. в половину меньше траектории точки расположенной на внешней окружности.

Но на самом деле она проходит фактически путь вдвое больший.

Соотношение фактически пройденной траектории и фактической дины окружности описываемый соответствующим радиусом растёт с уменьшением радиуса, фактически до бесконечности. Но в точке вращения он вновь возвращается к единице.

Самое удивительное в том, что если вырезать любую внутреннюю часть колеса и измерить его окружность, то она точно будет соответствовать вычисленной по канонической формуле.

Рассмотренный парадокс усиливается в случае, если колесо прокатывается с внешней стороны другой окружности. В этом случае траектория внутренних радиусов становится больше траектории точки на внешнем радиусе. И, наоборот, при прокатывании с внутренней стороны их траектория становится меньше.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что траектория точек расположенных на внутренних радиусах колеса зависти не от величины собственного радиуса, а от радиуса внешней окружности. Что при этом происходит с материальными точками колеса расположенных на этих радиусах в пространстве остаётся загадкой.

Единственно разумное объяснение этого феномена предложил Галилей. Он считал, что поскольку фактическая траектория движения внутренних точек значительно больше фактической длины окружности, то точки внутренних радиусов проходят наблюдаемую траекторию с большей скоростью, чем это предписано им физикой [1]:

V = w*R, где w — угловая скорость вращения колеса.

Фактически линейная скорость внутренних точек колеса должна описываться уравнением:

V = n*w*r, где n = R/r

R – внешний радиус колеса;

r – внутренний радиус.

Иными словами линейная скорость точек внутренних радиусов является величиной постоянной и зависит только от внешнего радиуса колеса.

Вывод прямо скажем обескураживающий, но иного разумного объяснения пока ни кто не предложил.

Математически парадокс колеса в интерпретации Галилея описывается следующим уравнением:

dV = w*(R-r), где

dV – изменение скорости движения внутренних точек колеса;

R – внешний радиус колеса;

r – внутренний радиус колеса.

При r = R dV = 0

При r = 0 dV = w*R

Иными словами, изменение скорости точек расположенных на внутренних радиусах колеса меняется пропорционально от 0 на внешнем радиусе до V=w*R в центре вращения колеса. Поэтому ось колеса перемещается в пространстве с той же скоростью, которая соответствует линейной скорости вращающегося движения внешней окружности колеса при его прямолинейном движении. Соответственно такую же скорость имеют и все внутренние точки колеса.

С физической точки зрения полученный результат интерпретируется как движение жёсткого стержня, расположенного перпендикулярно направлению линейного движения оси вращения. Если рассмотреть движение такого стержня без привязки его к вращательному движению, то не трудно заметить, что все материальные точки стержня имеют одну и ту же скорость.

Преобразование вращательного движения в линейно-поступательное в данном случае решается методом рычага в рамках курса теоретической механики, которой к сожалению во времена Галилея ещё не существовало.

[1] Очевидно, именно по этому, этот парадокс практически не обсуждается в научной литературе.

Поскольку один из комментаторов так возбудился после прочтения этой статьи, что внёс меня в свои чёрные списки, и у меня нет возможности ему ответить иным путём, поэтому использую материал статьи не по назначению.

Сазонов Сергей 3 сентября 2019 года в 12:54

Писать рецензию на Вашу бредятину «Парадокс колеса» считаю излишним (много чести) — найдите в детском журнале «Квант» за 1975 год статью «ЦИКЛОИДА» . Там — примерно этот круг вопросов. Парадокса нет.

(конец цитаты)

К сожалению, найти указанный журнал в Интернете не смог, поэтому не смог лично ознакомиться со статьёй. Но уже само её название «ЦИКЛОИДА» говорит о том, Сергей Сазонов не видит разницы между прямой и циклоидой. В парадоксе колеса траектория меньшего радиуса разворачивается не в виде циклоиды, а в виде прямой линии. В этом то, как раз, и заключается парадокс. С другой стороны, то, что этим парадоксом интересовались Аристотель, Галилей, и возможно другие, не менее, замечательные умы человечества, говорит о том, что парадокс действительно существовал.

Уничижительное отношение к оппонентам явный признак ограниченной умственной деятельности. Конечно, можно было и не обращать внимание на подобные выпады, но, к сожалению, подобный уровень комментаторов встречается не так уж редко, поэтому считаю необходимым противостоять банальному хамству.

Линейная скорость: формула расчета нахождения

С точки зрения физики абсолютного покоя не существует. Каждое тело и частицы, которые его составляют, находятся в постоянном движении друг относительно друга. Важной кинематической величиной, характеризующей движение, является скорость. В данной статье приведем формулы линейной скорости для различных типов перемещения тел в пространстве.

Что такое линейная скорость?

Речь идет о физической величине, которая показывает, какое расстояние в пространстве проходит тело за единицу времени. Как правило, скорость обозначают буквой v¯, где символ черты говорит о том, что она является векторной величиной. Измеряется скорость в метрах в секунду (м/с), километрах в час (км/ч), милях в час (мил/ч) и других единицах, предполагающих отношение расстояния ко времени.

Вектор скорости v¯ показывает направление реального перемещения тела. Этим он отличается от вектора ускорения, который направлен в сторону действующей силы, но не в сторону движения тела, хотя они могут совпадать.

Мгновенная и средняя скорости

Как найти линейную скорость? Формулу, согласно определению величины, можно записать следующую:

Где dl¯ — вектор перемещения тела за время dt. Эта скорость называется мгновенной, поскольку рассчитывается за чрезвычайно короткий промежуток времени dt. Мгновенная скорость в действительности является величиной не стабильной и постоянно меняющейся. Например, представим, что по дороге движется автомобиль. На первый взгляд можно полагать, что в любой момент времени его мгновенная скорость будет постоянной, однако, это не так. Мгновенная скорость испытывает колебания. Если спидометр автомобиля достаточно чувствителен, то он фиксирует эти колебания.

Формула линейной скорости средней ничем не отличается от таковой для мгновенной, однако, измеряется она за более длительный промежуток времени Δt:

В примере с автомобилем выше, хотя мгновенная скорость испытывает колебания, средняя скорость остается постоянной с определенной точностью на всем участке пути Δl¯.

При решении задач, как правило, используют среднюю скорость. Мгновенная же величина имеет смысл только в случае движения с ускорением.

Равномерное движение по прямой линии

Это идеализированный тип движения, который предполагает, что тело в течение некоторого промежутка времени движется вдоль прямой в пространстве. При этом скорость тела не меняется. Обозначая пройденный путь символом l, получаем формулу:

Этот тип движения рассматривался еще философами Античной Греции. Они полагали, что для движения тел необходимо прикладывать некоторую силу, поэтому естественным состоянием всех окружающих объектов является покой. Только с приходом эпохи Возрождения благодаря работам Галилея и Ньютона было показано, что если на тело не воздействуют внешние силы, то равномерность и прямолинейность его движения не нарушается.

Скорость при движении по прямой с ускорением

Когда появляется внешняя сила, то ее действие на тело приводит к изменению скорости тела. В динамике эта ситуация описывается вторым законом Ньютона:

Если действие силы F¯ происходит на покоящееся изначально тело массой m, то формула нахождения линейной скорости в любой момент времени t примет вид:

В данном случае обе векторные величины направлены в одну и ту же сторону. Эта формула может применяться для описания разгона какого-либо транспортного средства.

Теперь предположим, что автомобиль двигался с некоторой скоростью v¯, а затем начал останавливаться. В этой случае соответствующее кинематическое уравнение примет вид:

Поскольку модуль скорости |v¯| авто будет уменьшаться со временем, в скалярной форме это равенство запишется так:

В данном случае вектора скорости и ускорения направлены в противоположных направлениях.

Все формулы линейной скорости, приведенные в этом пункте, описывают прямолинейное движение с постоянным ускорением.

Вращение тел

Под вращением понимают тип движения, при котором траектория перемещающегося тела представляет собой окружность. Вращение может происходить вокруг оси или вокруг фиксированной точки. Вращение колеса, планет по своим орбитам, спортсменов во время соревнований по фигурному катанию — все это примеры указанного типа движения.

По аналогии с линейным перемещением, главной формулой динамики вращения является следующая:

Здесь M и I — моменты силы и инерции, соответственно, α — ускорение угловое.

Для описания вращения удобно пользоваться не линейной, а угловой скоростью. Она определяется так:

Где θ — угол, на который тело повернулось за время t. С записанным ускорением α скорость ω связана следующим равенством:

Для измерения всех угловых величин используются радианы.

Формула линейной скорости вращения

Выше отмечалось, что вращение удобно описывать в угловых характеристиках. Тем не менее в некоторых случаях важно знать, чему равна линейная скорость по окружности. Формула для этого случая приведена ниже:

Здесь r — радиус окружности, равный расстоянию от любой точки траектории тела до оси вращения. Связывающую линейную и угловую скорость формулу получить несложно самостоятельно. Для этого достаточно рассмотреть, какое расстояние по окружности преодолеет тело за известное время t.

Приведенное выражение можно использовать для вычисления линейных скоростей космических тел, например, нашей Земли, вращающейся вокруг Солнца.

Линейная скорость и центростремительное ускорение

Скорость является величиной векторной. Это означает, что тело получает ускорение не только при изменении модуля величины v, но и при изменении ее направления. Последняя ситуация реализуется во время вращения. Вектор мгновенной скорости тела всегда направлен по касательной к окружности. Если за равные промежутки времени тело описывает равные углы относительно центра вращения, то такое движение является равномерным с точки зрения модуля скорости.

Отклонение от прямолинейного движения во время вращения происходит за счет действия центростремительной силы, вызывающей центростремительное ускорение. Оно направлено всегда перпендикулярно скорости, поэтому изменить ее модуль не может. Ускорение центростремительное ac можно вычислить по формуле:

Абсолютная величина ускорения ac показывает, насколько велики центробежные силы, связанные с инерцией вращающегося тела. Практическим примером является занос автомобиля во время крутого поворота. Заметим, что с уменьшением радиуса ac растет медленнее, чем с увеличением линейной скорости.

Задача на определения линейной скорости нашей планеты

Каждый человек понимает, что если автомобиль движется со скоростью 100 км/ч, то эта цифра является достаточно большой в сравнении со скоростями, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Любопытно сравнить указанную цифру со скоростью вращения Земли по своей орбите.

Для оценки этой скорости возьмем следующие данные:

- радиус орбиты — 150 млн км;

- период одного оборота — 365 земных дней.

Для определения требуемой величины воспользуемся формулой линейной и угловой скорости:

Значение ω через период T определяется так:

Тогда для v приходим к равенству:

Подставляя данные из условия задачи, получим линейную скорость 107,5 тысяч км/ч! Эта цифра означает, что наша Земля перемещается в космическом пространстве в 1000 раз быстрее, чем автомобиль движется по дороге. Мы не чувствуем этой гигантскую скорости, поскольку силы гравитации Земли увлекают за собой атмосферу так, что она находится в покое относительно поверхности планеты.