Научная электронная библиотека

Лекция 1.КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН. МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

1. Система машин и их общая классификация

Система машин представляет собой совокупность машин, взаимоувязанных по технологическому процессу, технико-экономическими параметрами и производительности, с помощью которых обеспечивается механизация всех производственных процессов. Систему машин разрабатывают с учетом основных природно-климатических природных зон страны, постоянно совершенствуют, дополняют и изменяют на основе достижений науки и техники.

В отличие от промышленности в сельском хозяйстве машина вступает в непосредственный контакт с живой природой. Материалом или средой, подлежащей обработке машинами, служат растения, семена, почва, населенная разными живыми организмами и другие объекты. Вот почему при создании новых машин учитывают технологические свойства и агробиологические особенности возделываемых растений, почвенно-климатические условия и сроки работ. Для успешного применения машин важно также, чтобы растения были приспособлены для машинной технологии их возделывания. Это требование учитывают и при выведении и районировании новых сортов сельскохозяйственных культур.

2. Классификация сельскохозяйственных машин

Сельскохозяйственные машины подразделяются:

По принципу действия на:

Мобильные — это полевые машины, рабочий процесс которых протекает во время их движения. Они обрабатывают материал, рассредоточенный по полю.

Стационарные машины, устанавливаемые на токах, пунктах переработки урожая или подготовки семя, обрабатывают материал, доставляемый к ним транспортными средствами.

Передвижные машины снабжены колесным ходом. Их перевозят с одной позиции на другую для обработки находящегося там материала.

По способу соединения с источником энергии на:

Прицепные машины снабжены колесным ходом, на который они опираются как в рабочем, так и в транспортном положении.

Полунавесные машины в транспортном положении опираются на трактор и собственный колесный ход.

Навесные машины при помощи специального устройства навешиваются на трактор.

Монтируемые машины не имеют единой рамы. Они стоят из отдельных сборочных единиц, которые крепят на трактор в различных местах и соединяют между собой механизмами и коммуникациями.

Самоходные машины включают в себя двигатель, трансмиссию, ходовую часть, кабину и рабочие органы, смонтированные на общей раме.

По назначению подразделяются на:

— приготовление и внесение удобрений,

— посевные и посадочные,

— химической защиты растений,

— для послеуборочной обработки зерна.

Каждая группа делится на виды.

У каждого вида есть типы.

3. Почва. Задачи и приемы ее обработки

Почва — поверхностный слой земной коры. Обработка почвы проводится с целью повышения ее плодородия. Различают 3 вида (системы) обработки:

Отвальная система предусматривает оборот почвенного пласта, что обеспечивает заделку пожнивных остатков, семян сорняков, и возбудителей болезней в нижние слои пахотного слоя. При этом пожнивные остатки быстрее разлагаются, а сорняки, личинки вредителей и возбудителей болезней погибают. Отвальная обработка получила наибольшее распространение в районах достаточно и избыточно увлажнения.

Безотвальная система исключает оборот почвенного пласта, его заменяют глубоким рыхлением и сохранением стерни, защищающей почву от ветровой эрозии. Эта система обработки получила распространение в степных районах, где проявляются эрозийные процессы, а также в районах недостаточного увлажнения как способ накопления и сохранения влаги в почве.

Минимальная система предусматривает сокращение количества обработок и их глубины, совмещение и одновременное выполнение нескольких технологических операций и процессов за один проход агрегата. Ее применяют в различных районах, чтобы снизить уплотнение и распыление почвы двигателями тракторов, а также сократить сроки подготовки почвы. В некоторых случаях обрабатывают не всю поверхность почвы, а только узкие полосы, в них затем высевают семена. Такая обработка почвы называются нулевой.

В зависимости от глубины хода рабочих органов и выполняемых операций различают:

— специальную обработку почвы.

Основная обработка — это первая наиболее глубокая

(20…30 см) обработка почвы после возделывания предшествующей культуры. Ее проводят плугом с оборотом и последующим рыхлением почвенного пласта. Почву, поврежденную ветровой эрозией, рыхлят без оборота пласта на глубину 25…40 см.

Поверхностная обработка проводится перед посевом, в процессе или после посева на глубину не более 14 см. Ее выполняют лущильниками, культиваторами, боронами, мотыгами, катками, фрезами с целью рыхления, перемешивания или уплотнения почвы, подрезания сорняков и заделки удобрений.

Специальная обработка нужна при освоении новых земель, а также чтобы создать некоторые специфические условия для нормального произрастания растений. К ней относятся вспашка кустарниково-болотными плугами, плантажная и ярусная обработка, рыхление на большую глубину фрезерование почв, нарезание гряд.

Наиболее распространены следующие приемы обработки

почвы:

— вспашка и глубокое рыхление для основной обработки почвы,

— лущение, дискование и прикатывание для поверхностной обработки почвы.

Вспашка в нашей зоне (Кировская область) производится отвальными плугами.

4. Агротехнические требования, предъявляемые к вспашке

1. Вспашка должна производится на заданную глубину не менее 20 см, а при меньшей глубине пахотного слоя — на полную глубину. Отклонения от глубины: ± 5% — для ровных участков;

± 10% — для неровных участков.

2. Высота гребней должна быть не более 5 см.

3. Глубина развальных борозд и свальных гребней

не более 7 см.

4. Вспашку рекомендуется проводить перпендикулярно предыдущей вспашке на ровных участках и поперек склонов.

5. Должна быть полная разделка растительных остатков при вспашке и отсутствие не пропаханных участков. Должно быть осуществлена запашка поворотных полос.

5. Классификация, маркировка и общее устройство плугов

По технологическим признакам на:

По конструкции рабочего механизма на:

По способу агрегатирования на:

По технологии вспашки:

Плуг состоит из смонтированных на раме рабочих органов, механизма навески на трактор, опорных колес. Основные рабочие органы плуга — нож, предплужник и корпус.

По конструкции различают корпуса:

— с выдвижным долотом,

Безотвальные корпуса предназначены для рыхления почвы в ветроэрозийных и засушливых районах.

Вырезной корпус служит для отвальной вспашки подзолистых почв и одновременно углубления пахотного горизонта на 4…5 см.

Корпус с накладным долотом предназначен для вспашки твердых почв, засоренных камнями.

Корпус с почвоуглубителем используют для отвальной вспашки подзолистых, каштановых и маломощных черноземов с одновременным углублением пахотного слоя на 15 см.

Дисковый корпус применяют для вспашки тяжелых твердых почв, засоренными древесными корнями, а также для переувлажненных почв для возделывания риса.

Комбинированный корпус предназначен для вспашки тяжелых почв с одновременным интенсивным рыхлением почвенного

пласта.

Предплужник отрезает верхний задернелый слой почвы и укладывает его на дно борозды.

Нож подрезает почву в вертикальной плоскости для получения ровной борозды.

Почвоуглубитель служит для рыхления подпахотного

горизонта.

6. Подготовка плугов к работе

Подготовка плуга вначале производится на ровной площадке. Зависит от марки и типа плуга. Трактор устанавливают на брусья равные глубине пахоты.

Далее с помощью тяг выравнивают раму плуга.

Опорные колеса плуга винтовым механизмом поднимают на ту же высоту, что и трактор.

Окончательную настройку плуга завершают в борозде.

Подготовку полунавесного плуга выполняют также.

7. Контроль качества вспашки

Глубину вспашки измеряют по открытой борозде линейкой или бороздомером, а по вспаханному полю измеряют на стыках пластов по диагонали участка (в начале, середине, конце) за всеми корпусами.

Глыбистость проверяют одновременно с глубиной на площади 1 м2. Считается количество глыб (чем меньше, тем лучше).

Гребнистость проверяют линейкой или при помощи деревянной рейки.

Качество заделки дернины, растительных остатков, удобрений определяют путем раскопки. Остальные показатели определяют визуально.

Орудия и машины для основной обработки почвы

Физико — механические и технологические свойства почв. Лесотехнические требования, предъявляемые к орудиям и машинам. Способы и виды обработки почвы в лесном хозяйстве. Особенности обработки почвы на объектах озеленения. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. Лемешные плуги и рабочие органы. Теоретические основы работы корпуса плуга (теория акад. В.П. Горячкина). Основы проектирования отвально — лемешной поверхности плуга (по В.П. Горячкину). Оборачиваемость пласта лемешным плугом. Замена части отвала катками — роликами пассивного и активного действия. Плуги с. вращающимися отвалами. Подъемно — установочные, навесные и прицепные устройства плугов. Кустарниково — болотные, плантажные и лесные плуги. Условия устойчивости плуга в работе. Дисковые плуги. Роторные плуги. Безотвальные плуги. Оборотные плуги. Плоскорезы — глубокорыхлители. Выкопочные орудия и машины. Фрезерование почвы. Почвообрабатывающие фрезы, их устройство и принцип работы. Площадкоделатели. Ямокопатели. Буры. Основные направления использования машин и орудий для основной обработки почвы.

Основная обработка почвы является одной из важнейших операций в лесокультурной практике и выполняется она плугами.

По характеру эксплуатации плугов в лесном хозяйстве они имеют много специфических особенностей, основными из которых являются следующие:

• лесовосстановительные работы проводятся на невозобновившихся лесных площадях, где встречаются пни, кустарники, валежник и другие препятствия, которые затрудняют или делают невозможным применение плугов общего назначения;

• большой объем работ проводится на песчаных и супесчаных почвах, работа на которых сопровождается повышенным износом рабочих органов;

• подготовка почвы производится на почвах с различным механическим составом и различной влажности;

• большой объем работ проводится на не раскорчеванных вырубках, по просекам, вдоль дорог, где широко применяются полосная и бороздная обработка почвы;

В садово-парковом хозяйстве характерно большое разнообразие обрабатываемых площадей. В таких условиях предпочтительнее использование маневренных быстро перестраиваемых пахотных агрегатов.

Классификация плугов.Все плуги, предназначенные для основной подготовки почвы, классифицируются по следующим признакам:

• назначению — плуги общего назначения (сельскохозяйственные); специальные (лесные, садовые, кустарниковые, кустарниково-болотные, плантажные, выкопочные и т.п.);

• типу рабочих органов — лемешные, дисковые, шнековые, ротационные, роликовые;

• виду тяги — конные и тракторные. Основное применение нашли тракторные плуги;

• способу соединения с трактором — прицепные, навесные, полунавесные;

• числу корпусов — лемешные плуги бывают однокорпусные и многокорпусные;

• скорости обработки почвы — обычные (скорость обработки до 1,4 м/с) и скоростные (скорость обработки выше 2,2 м/с).

В лесном хозяйстве и садово-парковом строительстве в основном используются навесные плуги, которые имеют немало преимуществ по сравнению с прицепными. Основными их преимуществами являются следующие:

• конструкция значительно проще, так как отсутствует колесный ход, а также механизмы для установки и регулировки колес;

• масса и металлоемкость из-за простоты конструкции в 1,5 раза (и более) меньше;

• расход топлива на единицу обработанной площади ниже, так как тяговое сопротивление меньше;

• техническое обслуживание проще и экономичнее, так как меньше точек смазки и механизмов;

• маневренность больше — для поворота требуется полоса меньшей ширины, поэтому меньше времени затрачивается на повороты;

• можно использовать на обработке небольших площадей при коротких гонах, что особенно важно для лесного хозяйства и садово-паркового строительства;

• легче преодолевают и обходят пни при обработке почвы на вырубках;

• производительность на 10. 15 % выше благодаря маневренности и меньшему тяговому сопротивлению.

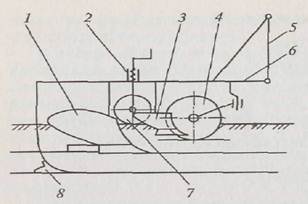

Виды основной обработки почвы. В зависимости от условий и категории обрабатываемых площадей существуют следующие виды основной обработки почвы.

Культурная вспашка (рис.а). Ее производят плугами общего назначения с предплужниками.

Взмет (рис.б). Это вспашка, при которой пласты располагаются наклонно к горизонту, опираясь один на другой.

Лущение (рис. в). Это мелкая вспашка на глубину 6. 15 см, при которой пласты, поставленные на ребро, быстро высыхают.

Вспашка с почвоуглубителем (рис. г). Этот вид вспашки производят плугами общего или специального назначения, за корпусами которых устанавливают почвоуглубители, дополнительно разрыхляющие дно борозды на глубину до 15 см.

Безотвальная вспашка (рис. д). Особенность этой вспашки заключается в том, что она производится без оборота пласта.

Ярусная вспашка (рис. е). Для проведения этого вида вспашки плуги снабжают предплужниками, почвоуглубителями, вырезными лемехами или вырезными отвалами.

Плантажная вспашка (рис. ж). При этом виде вспашка производится на глубину до 1 м в целях подъема влаги из нижележащих слоев, а также при обработке почвы под лесонасаждения в степных условиях, закладке садов, виноградников и т.п.

Обработка почвы с оборотом пласта (рис. з—л) нашла основное применение в лесном хозяйстве, когда посев или посадка производится в дно борозды или в опрокинутый дерниной вниз пласт. Этот вид обработки почвы применяется также при прокладке в лесу противопожарных минерализованных полос. Различают несколько способов оборота пласта:

• вразвал (рис. з). Плут, снабженный двухотвальным корпусом, подрезает почву в горизонтальной плоскости и, разрезая на два пласта в вертикальной плоскости, поднимает их, переворачивает от центра к периферии и укладывает в правую и левую стороны в виде непрерывных лент по бокам борозды;

• всвал (рис. и). Плуг, снабженный двумя корпусами (право- и левоотваливающим) вырезает пласты, оставляя в центре необработанную полосу, поднимает их, оборачивает и укладывают в центре полосы;

• оборот пласта (рис. к). Плуг, снабженный одноотвальным корпусом, вырезает пласт, поднимает его, оборачивает и укладывает на необработанную поверхность справа от борозды;

• образование гряды (рис. л]. Этот вид обработки аналогичен обработке всвал. Отличительной особенностью является то, что обработка производится дисковыми рабочими органами.

Рис. 4.1. Виды основной обработки почвы:

а — культурная; б — взмет; в — лущение; г — с почвоуглубителем; д — безотвальная; е — ярусная; ж — плантажная; з — с оборотом пластов вразвал; и — с оборотом пластов всвал; к — с оборотом пласта; л — с образованием гряды дисковыми рабочими органами

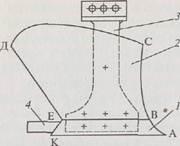

Устройство лемешного плуга.Все лемешные плуги устроены по одной конструктивной схеме. Устройство плута рассмотрим на примере навесного лемешного плуга общего назначения. Плуг состоит из двух частей: рабочих органов и вспомогательных частей. К рабочим органам плуга относятся: корпус плуга 7, предплужник 3, нож 4, почвоуглубитель 8. Вспомогательными частями плуга являются: рама плуга 6, навесное устройство 5, опорное колесо 7 с винтовым механизмом 2. Прицепной плуг имеет более сложное устройство. Отличительные особенности относятся в основном к вспомогательным частям. Вместо навесного устройства у него имеется прицепное устройство, а также отсутствует опорное колесо с винтовым механизмом. Для транспортировки плуга имеется колесный ход, состоящий из полевого, бороздного и заднего колеса. Кроме того, имеются механизмы: полевого колеса — для регулировки глубины вспашки, бороздного колеса — для регулировки горизонтальности рамы плуга, заднего колеса — для подъема задней части плуга при переводе его в транспортное положение, механизм перевода из рабочего положения в транспортное.

Общее устройство однокорпусного навесного плуга:

1 — корпус плуга; 2 — винтовой механизм опорного колеса; 3 — предплужник; 4— нож; 5— навесное устройство; 6 — рама плуга; 7 — опорное колесо; 8 — почвоуглубитель

Рабочие органы лемешного плуга. Корпус плуга является основным рабочим органом плута. Он служит для подрезания пласта в горизонтальной плоскости, его подъема, оборота и крошения. По конструкции корпуса плугов бывают одноотвальные, двухотвалъные, безотвальные, вырезные, с почвоуглубителем, окучивающие.

Одноотвальный корпус применяется для вспашки почвы, обеспечивает частичный или полный оборот пласта и его крошение. На плугах общего назначения применяются корпуса с захватом 25, 30, 35, 40 см, а на специальных плугах — 45, 50, 60, 70, 75 и 100 см.

Двухотвалъный корпус применяется на лесных плугах. В процессе работы лемеха (правый и левый) отрезают пласты в горизонтальной плоскости, образуя дно борозды. Одновременно отвалы, имеющие зеркальное отображение относительно друг друга, и подрезные ножи у концов лемехов поднимают пласты и отваливают их в правую и левую стороны. Тип отвала обеспечивает полный оборот пластов и их укладку по бокам борозды в виде непрерывных лент.

Безотвальный корпус применяют для обработки почв в районах с ветровой эрозией. Такой корпус не имеет отвала. Вместо него над лемехом установлен уширитель и вертикальный щиток, выполняющий роль полевого обреза отвала. Подрезанный лемехом пласт поднимается уширителем на некоторую высоту, после чего он перемещается вертикальным щитком в сторону и падает на дно борозды. При работе с вырезными отвалами рыхлится внутренний слой почвы, а верхний остается необработанным.

Вырезной корпус применяется для отвальной вспашки с одновременным углублением пахотного слоя на 4. 5 см. В корпусе имеется вырез со стороны бороздного обреза. Через него слой почвы, подрезанный лемехом, просыпается на дно борозды. Для отделения и оборота пласта устанавливают еще один — верхний лемех, а над ним отвал. Вырезные лемеха могут устанавливаться на плугах общего назначения.

Корпус с почвоуглубителем применяют на подзолистых, лесных и других почвах для дополнительного рыхления дна борозды или почвенного слоя. Почвоуглубитель имеет почвоуглубительную лапу и стойку. Лапа крепится к стойке в нижней части, а верхней частью стойка крепится к раме плуга. Стойка имеет ряд отверстий для установки почвоуглубителя на заданную глубину рыхления. Почвоуглубитель устанавливается сзади корпуса плуга. На лесных плутах рыхление дна борозды необходимо при создании лесных культур способом посева.

Окучивающий корпус применяется для окучивания растений с целью улучшения их роста и развития корневой системы. Эти корпуса устанавливаются на культиваторах.

Плуги общего назначения, снабженные отвалами с рабочей поверхностью культурного типа, предназначены для вспашки старопахотных почв при скорости движения агрегата до 1,1. 1,4 м/с (4. 5 км/ч). При повышении скорости вспашки до 1,95 м/с (7 км/ч) наблюдается некоторое улучшение качества работы плуга, однако несколько увеличивается тяговое сопротивление плуга. При значительном увеличении скорости вспашки качество работы плуга резко ухудшается: почва сильно отбрасывается в сторону, излишне крошится и распыляется, ход плуга и трактора становится неустойчивым, вследствие чего борозда получается неправильной формы, а тяговое сопротивление плута резко возрастает. Причиной ухудшения работы плуга является возрастание абсолютной и относительной скоростей движения пласта по поверхности отвала.