Колесо автомобиля

Колеса – составляющие ходовой части, обеспечивают связь автомобиля с дорогой, причем это единственные элементы в конструкции машины контактирующие с дорожной поверхностью. Основная функция колес – обеспечение движения авто. Именно они за счет взаимодействия с дорожным полотном преобразуют вращение, полученное от силовой установки и трансмиссии, в перемещение автомобиля.

Назначение, функции

В целом, колеса автомобиля делятся на три категории, в зависимости от выполняемой ими функции, — ведущие, управляемые, поддерживающие. На ведущие колеса подается вращение и благодаря контакту с дорогой они заставляют автомобиль двигаться. Но в процессе передвижения авто необходимо изменять направление движение, маневрировать и за это отвечают управляемые колеса.

Грузовые авто предназначены для транспортировки грузов и для снижения нагрузки на ведущие и управляемые колеса, в конструкцию ходовой части добавлены поддерживающие. Они не приводят в движение авто, не участвуют в обеспечении маневрирования, их задача – принятие части нагрузки «на себя».

В легковых авто используется 4 колеса, в грузовиках же их количество может достигать и 12, а в спецтехнике – до 24. Примечательно, что на грузовиках обычно колеса разделены по категориям – одни из них ведущие, вторые – управляемые, остальные – поддерживающие.

Что касается легкового транспорта, то у них используемые виды колес автомобиля могут делиться как по назначению, так и быть совмещенными. К примеру, в заднеприводных моделях колеса, установленные на задней оси – ведущие, а на передней – управляемые. А вот в переднеприводных версиях – колеса передней оси являются одновременно и ведущими, и управляемыми, задние же выполняют лишь поддерживающую функцию.

Требования к колесам. Составные элементы

Конструкция этих составляющих ходовой части включает в себя два компонента – диск и шину. Но несмотря на это, устройство колеса автомобиля – достаточно сложное и к ним выдвигается немало требований:

- быть прочными;

- обеспечивать хорошее сцепление с дорожным покрытием;

- надежно крепиться к ходовой части;

- поглощать воздействия от мелких неровностей дороги;

- служить длительный срок.

Колесный диск выступает в качестве посадочной основы для шины и одновременно обеспечивает крепление колеса к ходовой части. На эту составляющую воздействуют значительные нагрузки во время движения, поскольку они первые принимают на себя колебания от неровностей дороги и передают их на подвеску.

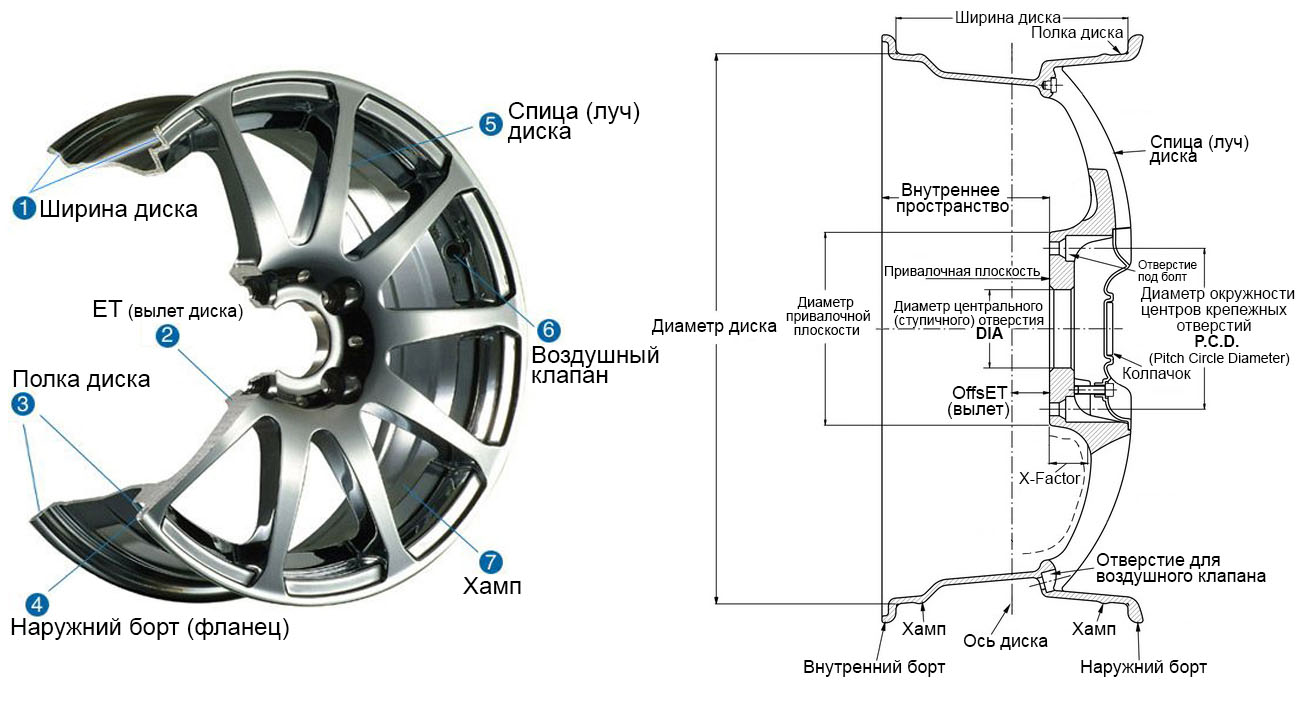

Колесный диск состоит из двух элементов – самого диска и обода. Выпускается четыре вида автомобильных дисков – стальные сварные (штампованные), цельнолитые (легкосплавные, кованные), комбинированные и композитные. В первом виде диск и обод – два разных элемента, соединенных между собой при помощи сварки. В литых дисках его составляющие – единая неразъемная конструкция.

Третий тип – это так называемые комбинированные или разборные диски, бывают двух- или трехсоставными. Являются лучшими дисками по всем характеристикам, поскольку центральная секция обычно выполняется литой и соответственно можно получить любой дизайн, а обод выполняется методом штамповки. Четвертый и самый редкий тип – композитные, стоимость их просто запредельная из-за сложной технологии производства и поэтому увидеть их можно только на спорткарах.

Диск – элемент обеспечивающий крепление колеса. Для этого в нем по центру проделано посадочное отверстие, по окружности которого расположены крепежные отверстия. Количество крепежных отверстий на легковых авто варьируется от 3 до 5, на грузовых же их обычно 6-8. Фиксация диска на ступице осуществляется либо болтами, либо шпильками с гайками.

Конструкция литого диска

Обод предназначен для установки шины. Он обладает сложным поперечным профилем, которое необходимо для правильной и надежной посадки ската. Если рассматривать обод в профиль, то он имеет ступенчатую форму.

Центр обода представлен в виде утопленной площадки, к которой примыкается диск. С обоих сторон от центра сделаны ступеньки, которые сформированы кольцевым выступом (хампом), полкой и бортом.

Хамп предназначен для фиксации шины в ободе и предотвращает ее уход к центру обода. Полка выступает в качестве посадочной площадки для борта ската. Борт обода удерживает шину на полке и не дает ей «слезть».

Отметим, что это самый распространенный тип диска. Но на грузовых авто и спецтехнике можно встретить иные виды дисков авто – с фиксирующим кольцом, разборные (диск состоит из двух половин, стягивающихся болтовым соединением).

Устройство шины

Шина – вторая составляющая колеса. Она также обладает достаточно сложной конструкцией, поскольку в ее задачу входит обеспечение сцепления с дорожным полотном, принятие и гашение колебаний от мелких неровностей, удержание веса. Для выполнения своих функций шина должна быть прочной, но при этом и эластичной. Отметим, что шина является своего рода оболочкой, которая заполняется наполнителем – воздухом или специальными газами.

Шина состоит из эластичного радиального каркаса, задающего форму изделию, на который последовательно нанесены резиновая прослойка, брекер (силовой металлический корд), бандаж из нитей (капроновый корд) и протектор. По внутренней окружности радиальный каркас формирует посадочный борт шины, в который для жесткости установлено проволочное кольцо.

Одна из схем шины

Видимыми элементами шины являются протектор, выступающий в качестве основной рабочей поверхности (он контактирует с дорожным полотном) и боковины. Переход между этими элементами получил название – плечо.

Для обеспечения сцепления с дорогой, протектор обладает сложным узором, который формируется ребрами, блоками с канавками и ламелями.

Разновидности шин

Поскольку автомобили эксплуатируются при разных дорожных условиях, то производителями выпускаются различные виды шин автомобиля. Это позволяет обеспечить оптимальные ходовые качества при тех или иных условиях. Достигаются необходимые показатели двумя факторами – материал изготовления и рисунок протектора.

В целом, все выпускаемые шины можно разделить на две категории по таким критериям как сезонность использования и характер дорожного полотна.

По сезонности использования шины делятся на:

При изготовлении летнего варианта используется твердая резина, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой. Предназначены они для использования по твердому сухому покрытию.

Зимние делаются мягкими чтобы в условиях пониженных температур обеспечивалась должная эластичность изделию. Также такие шины отличаются глубоким рисунком протектора. Помимо этого, многие модели оснащаются стальными шипами, обеспечивающими хорошее сцепление колеса на ледяной поверхности.

Что касается всесезонных шин, то в мире такой тип используется только в некоторых северных странах. Эти шины делаются из резины средней жесткости, что обеспечивает приемлемое сцепление с дорогой летом и сохраняет эластичность зимой.

Что касается типов шин, разделяющихся по характеру дорожного полотна, то они делятся на:

Дорожный вариант предназначен для использования на твердом покрытии. Внедорожные шины, отличающиеся более развитым протектором с сильными грунтозацепами, позволяют передвигаться на рыхлых поверхностях – песок, грязь. Универсальные же совмещают в себе качества дорожных и внедорожных шин.

Помимо этих двух критериев шины можно разделить еще по одному критерию – рисунку протектора. Он бывает симметричным, направленным и ассиметричным.

Симметричные шины обладают хорошими ходовыми качествами на сухой поверхности и имеют рисунок, который позволяет устанавливать колеса любым способом (менять местами, перекручивать на 180 град.).

Направленный рисунок обеспечивает самые лучшие ходовые качества в условиях движения по мокрой поверхности, но их ставить нужно только в строго определенном направлении.

Ассиметричные шины отличаются тем, что одна часть протектора обладает направленным рисунком, а вторая – симметричным. Это обеспечивает таким колесам неплохие показатели во время движения как по сухой, так влажной дороге.

Напоследок отметим, что при своей внешней простоте колеса автомобилей играют очень важную роль в обеспечении безопасности движения, поэтому подходить к их выбору следует очень тщательно.

История колеса — делимся опытом

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить. Широко применяется для транспортировки грузов, повсеместно используется в различных механизмах и инструментах.

Этимология

Слово «колесо» произошло от общеславянского *kolo (род. п. *kolese) и далее восходит к праиндоевропейскому корню *kʷel- со значением «вращаться, поворачиваться». Говорящие на праиндоевропейском языке не заимствовали название, а придумали собственное для обозначения колеса, отчего в языках индоевропейских народов, географически далёких друг от друга, когнаты обозначения колеса едины.

От слова «колесо» образовано слово «колесница».

Следующий этап,

валики стали делать отдельно, которые крепились осью, так появилась первая повозка, которую тянули волы. Именно с этого момента считалось изобретение колеса. Жесткое крепление колес осью позволяло крутиться колесам вместе с ней, это двигало повозку по прямой дороге, но на поворотах являлось сложностью, попросту такое сооружение тяжело повернуть и часто на поворотах повозка просто могла перевернуться.

Прошло немало времени, когда люди научились обрабатывать металл, что привело к использованию металлических изделий в колесном сооружении. Еще одним революционным скачком в развитии колеса стало использование спиц, после того, как научились работать с металлом, деревянные спицы заменили металлическими, а еще немного позже появился обод с металла. Так появилось колесо с металлическим ободом и спицами. Такое колесо вращалось в несколько раз быстрее, предыдущего. Через пару веков колеса стали полностью из металла.

Самым большим изобретением в те времена стало колесо со ступицей, которое насаживалось на неподвижную ось. В таком исполнении, колеса вращались не зависимо друг от друга. Между ними, конечно, происходило трение, и для уменьшения смазывали места трения дегтем или жиром. С такими колесами еще долгое время передвигалась телега уже с запряженными лошадьми. Колесо использовали в повозках, а так же появилось водяное колесо, нашлось применение еще во многих сферах деятельности человека, такие как гончарное дело, строительное и т.д.

Но вернемся к колесу, которое дало развитие транспорта. В середине 18 века, появилось новое исполнение колеса, шина, о создании которой тоже существует своя история. И так шли года, столетия, примитивное бревно дало толчок к появлению транспорта и, усовершенствуясь, пришло в наше время в таком издании, как мы видим уже сегодня. Древнее коло (колесо), которое означает движение, в нашей цивилизации продолжает видоизменяться, и никто не знает, какое оно будет через века.

История изобретения колеса

Около 6000 лет назад люди стали использовать механизмы, позволяющие перетаскивать тяжелый груз – волокуши и катки. Волокуша состояла из двух длинных жердей, передние концы которых с помощью кожаных ремней прикреплялись к упряжи лошади или оленя, а задние свободно волочились по земле.

Для закрепления груза между задними концами волокуши устанавливали одну или две поперечины. Для того чтобы перетаскивать особо тяжелые предметы, такие как каменные глыбы или, скажем, лодки, под ними устраивали катки, подкладывали круглые бревна.

Когда предмет удавалось передвинуть, бревна оставались позади него, и их переносили и ставили перед грузом, чтоб двигать его дальше. Возможно, тогда же были сделаны первые наблюдения над свойствами вращающихся тел, ведущие к изобретению собственно колеса.

Например, если бревно-каток по какой-то причине в центре было тоньше, чем по краям, оно передвигалось под грузом более равномерно. Заметив это, люди стали умышленно обжигать катки таким образом, что средняя часть становилась тоньше, а боковые оставались неизменными.

Таким образом, получилось приспособление, которое является прообразом оси с двумя насаженными на ее концы дисками.

В ходе дальнейших усовершенствований от цельного бревна остались только два валика на его концах, а между ними появилась ось.

Так было изобретено колесо, и появилась первая повозка. Пожалуй, трудно найти другое открытие, которое дало бы такой мощный толчок развитию техники.

Повозка, гончарный круг, ветряная мельница, водяной подъемник и блок – вот далеко не полный перечень устройств, в основе которых лежит колесо. Использование колеса для археологов является показателем развития цивилизации.

Самые древние свидетельства использования колеса относятся примерно к 3200 г. до н. э. На шумерских фресках в Месопотамии изображены повозки с массивными колесами, сделанными из двух кусков дерева, которым придали форму круга. В центре каждого колеса – ось, зафиксированная клином.

Однако массивное сплошное колесо не позволяло повозке развивать большую скорость. И как не раз бывало в истории человечества, войны стимулировали стремительный прорыв в развитии техники.

За следующие 3000 лет тяжелые колесные повозки, запряженные волами и предназначенные для транспортировки грузов, превратились в быстроходные и маневренные боевые колесницы, запряженные лошадьми.

Стала более совершенной и конструкция колес: появились легкие колеса со спицами, ступицей и гнутым ободом.

Другие цивилизации самостоятельно пришли к изобретению колеса. В Китае колесо было изобретено около 2800 г. до н. э., а приблизительно в 100 г. до н. э. китайцы придумали тачку.

В Европе тачка была изобретена на много веков позже. Изображение тачки есть на витражах XIII в. в Шартрском соборе во Франции.

В 4-3 веках до н. э. греки стали использовать колеса не в транспортных средствах, а в механизмах они изобрели зубчатую передачу и грузоподъемный блок.

Примерно с 85 г. до н. э. стали применять и водяное колесо, позволившее использовать энергию воды для работы тяжелых жерновов.

Китайцы изобрели колесо со спицами для прялки между 500 и 1000 гг. до н. э. Такое же изобретение было сделано в Европе в начале 13 века.

Маховик присоединили к поршням парового двигателя, и он преобразовывал энергию пара во вращательное механическое движение, которое заставило двигаться станки на фабриках, молоть муку мельницы и ездить по рельсам паровозы.

При ручной лепке сосудов подставку, на которой они стоят, необходимо время от времени поворачивать. Для облегчения вращения подставки неизвестный гончар догадался укрепить ее на оси. Вскоре он заметил, что при быстром вращении подставки сосудам можно придавать более правильную форму.

Так, вероятно, появился ручной гончарный круг, который послужил основой для изобретения древними греками и египтянами махового колеса – колеса с массивным ободом, которое устанавливалось на валу машины, преобразовывающей энергию импульса в последовательное плавное движение.

С чего началось изобретение колеса?

Все исследователи сходятся во мнении, что первое колесо было изобретено в 3500 г. до нашей эры. Правда, это только приблизительная дата. Возможно, оно появилось и раньше. Но как бы оно там ни было, принято считать, что первое колесо появилось в Месопотамии, на территории современного Ирака. Вот только предназначалось оно не для транспортировки. Его использовали в бытовых целях. При этом примерно в 3200 г. до нашей эры начали появляться месопотамские колесницы. Какая же колесница без колес? Поэтому можно считать, что привычное в нашем понимании колесо было изобретено именно в тот период.

Различные типы колес: Как они изготовлены

И все же стоит уточнить, что первые округлые предметы, которые отдаленно напоминают колесо, уходят корнями аж в палеолит. Это около 15-750 тыс. лет назад. Опять же точную дату никто из историков назвать не может.

Давным-давно для перемещения громоздких грузов на относительно большие расстояния использовались обычные бревна. На первый взгляд, революционный по тем временам способ, но у него был один существенный недостаток — требовалось подкладывать под бревна много каменных роликов, небольших колес. При этом они все время выскальзывали из-под бревен.

Но древние люди решили эту проблему — они соорудили специальную платформу из досок. Им удалось закрепить на ней ролики таким образом, что давящий сверху груз не выталкивал их из-под досок, а, наоборот, прижимал к земле.

Еще через 1500 лет наши предки додумались до следующей инновации — они оснастили колесо деревянными спицами. На такой шаг их подтолкнула военная необходимость. Не удивительно, что первыми, кто использовал колесо с деревянными спицами, были египтяне. Произошло это примерно в 2000 г. до нашей эры. Они применили его в своих знаменитых колесницах.

А вот идея заключить колеса в металлические обода и тем самым уберечь их от быстрого износа, принадлежит кельтам. В 1000 г. до нашей эры они оснастили такими усовершенствованными колесами свои колесницы.

Примечательно, что колеса, оснащенные спицами из дерева, оставались неизменными аж до начала 19 в. В то время изобретатель Ф. Бауэр запатентовал первые спицы, изготовленные из металла. Он просто взял длинную проволоку, продел ее много раз через обод колеса и закрепил на обоих концах ступицы. Классическим примером его изобретения является велосипедное колесо.

Следующим прорывом в эволюции колеса стало изобретение шины. Идея ее создания принадлежит У. Томпсону, свое изобретение он запатентовал в 1845 г. Однако, в 1888 г. его разработку усовершенствовал шотландский ветеринар Д. Данлоп. Для изготовления шин он использовал твердую резину.

Колесо в Европе

Дальнейшее развитие колеса в Европе связано почти исключительно с кельтскими племенами. Около 1500 года до н. э. они научились «обувать» обод металлом, а через пару веков, ко времени Троянской войны, колесница становится почти целиком металлической. На таких сражаются гомеровские герои. Такими восхищается библейский пророк Наум: «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как молния».

Усовершенствование повозки продолжается. Две оглобли вместо одной видны на рельефе ассирийского царя Ашшурнасирпала II (850 г. до н. э.). А на другом краю земли, в датском Дьерберге наскальный рисунок (1век до н. э.) изображает повозку с подвижной передней осью: до нее телеги были крайне неповоротливы. В Риме они такими и остались. Кстати, воевавшие с варварами-кельтами римляне строили лучшие в мире дороги, но почти не занимались транспортными средствами, за исключением того, что научились около 100 года до н. э. запрягать коней цугом.

Однако в быту по-прежнему использовались тяжелые колеса без спиц, и Вергилий называет телеги «скрипучими» и «стонущими», хотя ступицы смазывали жиром или дегтем. Эти повозки разбивали дорогу, и в 50 году до н. э. был принят первый закон, ограничивший нагрузку на одно колесо до 250 кг. Зато у римлян колесо заработало в водяной мельнице и в лебедке.

Механика

Колесо существенно уменьшает затраты энергии на перемещение груза по относительно ровной поверхности. При использовании колеса работа совершается против силы трения качения, которая в искусственных условиях дорог существенно меньше, чем сила трения скольжения.

Основные кинематические и динамические отношения между разными частями колеса выводятся из рассмотрения его как твёрдого тела, и определяются исходя из геометрических свойств, начальных условий, условий эксплуатации и прочего. Колесо считается простейшим механизмом, когда оно насажено на зафиксированную или вращающуюся ось, которая проходит через его центр. Часто колесо устанавливается с целью обеспечить перемещение, в этом случае оно является частью транспортного средства, обеспечивая движение с большой эффективностью. Если ось соединена с двумя колёсами, то вращение колёс происходит так, как если бы они были одним телом.

Колёсная ось является одним из шести простейших механизмов. Она позволяет получить механическое преимущество (англ. Mechanical advantage), путём увеличения приложенной силы за счёт крутящего момента. Суть в том, что сцепление механизма с землёй происходит только по подошве колёс, они выполняют роль поддерживающей системы для транспортного средства, что уменьшает потери энергии, несмотря на такие недостатки, как эластичность колёс и потери момента в подшипниках. При использовании колёс для различных транспортных средств также необходимо обеспечивать необходимое сцепление их с землёй, что может быть достигнуто применением рифлёных колёс.

Геометрия колеса

Геометрия колеса основана на геометрии окружности. Параметры окружности следующие:

Более общее выражение:

Круговое движение

Взаимосвязи векторов равномерного кругового движения

Задача прямолинейного равномерного движения эквивалентна задаче вращения. Переменные расстояния, скорости и ускорения эквивалентны угловым переменным: углу, угловой скорости и угловому ускорению соответственно. Все три, как видно из предыдущего раздела, связаны линейными зависимостями:

Где, обобщая все три, мы видим:

- С левой стороны угловые эквиваленты (угол, угловая скорость, угловое ускорение)

- С правой стороны линейные эквиваленты (расстояние, линейная скорость, линейное ускорение) поделённые на радиус r

Три показанных соотношения выводятся из геометрии колеса, где длина дуги окружности зависит от заданного угла поворота , выраженного в радианах, умноженного на радиус окружности, при этом при повороте колеса на один оборот оно проходит расстояние равное периметру, что соответствует углу поворота в радианах 2π. Ускорение, вызванное изменением направления скорости, можно найти, если заметить, что скорость совершает полное изменение направления за то же самое время T, за которое объект делает один оборот. Тогда вектор скорости проходит путь длиной 2π v каждые T секунд:

- ac — ускорение (всегда направлено к центру колеса)

- — угловая скорость колеса

- r — радиус окружности, где располагается рассматриваемая точка.

Графическое изображение скорости в системе осей колеса, включая точку соприкосновения с землёй и центр колеса. Обратите внимание, что скорость равна нулю в точке контакта и возрастает линейно с увеличением радиуса: v = ωxr.

Характеристика колеса зависит от качества его сцепления с поверхностью качения. Любой автомобиль имеет сцепление колёс с дорогой в точке их соприкосновения, так что относительное перемещение колеса в этой точке приблизительно равно нулю. Кинематика колеса может быть пояснена следующим выражением, когда имея дело с задачей механики сплошных сред, мы можем определить скорость любой точки VP, зная скорость любой другой точки:

Сцепление колеса с поверхностью должно быть эффективным, так как очевидно, что если скорость в точке соприкосновения колеса с землёй будет отлична от нуля, то колесо будет скользить. Из вышеприведённого выражения следует, что существует линейная зависимость между величиной скорости в любой точке на земле и расстоянием между точкой соприкосновения и плоскостью вращения. Благодаря знаниям кинематики движения скорость может быть разложена на две составляющие:

- Линейная скорость точек на окружности

- Линейная скорость центра колеса

Это разделяет скорости на два вида: с одной стороны, скорость, которую бы ощутил наблюдатель, если бы он располагался на самом колесе, с другой стороны, скорость, если располагаться внутри движущегося средства. Ясно, что скорость вращения точек, расположенных на концах радиусов, равна линейной скорости. Это может быть интуитивно понятно, так как для того, чтобы совершить полный оборот, колесу надо проехать расстояние, равное длине его окружности.

Конструкция и износ

Колёса бывают сплошные (например, колёсная пара железнодорожного вагона) и состоящие из довольно большого количества деталей, к примеру, в состав автомобильного колеса входит диск, обод, покрышка, иногда камера, болты крепления и тд.

Износ покрышек автомобилей является почти решённой проблемой (при правильно установленных углах колёс); современные покрышки проезжают свыше 100 000 км. Нерешённой проблемой является износ покрышек у колёс самолётов; при соприкосновении неподвижного колеса с бетонным покрытием взлётной полосы на скорости в несколько сотен километров в час износ покрышек огромен.

А в Америке колеса не было

За три тысячи лет своего вращения колесо перевернуло жизнь почти всего Старого Света. А вот до Африки южнее Сахары, до Юго-Восточной Азии и, по понятным причинам, до Австралии так и не докатилось. Приплыв в Америку, испанцы были поражены тем, что инки не знали колеса. В Новом Свете не было крупного скота, за исключением лам, и инки надрывались на волоке. А ацтеки использовали колеса лишь в игрушках.

Впрочем, заметим под занавес, что есть и иная гипотеза изобретения колеса. Горшки — неказистые и кособокие — люди лепили еще за 6000 лет до н. э. Но появился гончарный круг — и вид посуды резко улучшился. А гончарный круг — это колесо, положенное набок. Кто у кого заимствовал идею, возница у гончара или наоборот? А вдруг окажется, что всеми переселениями народов, прогрессом транспорта и вообще всеми изменениями в облике планеты мы обязаны безымянному гончару, упрямо добивавшемуся, чтобы его горшки были ровными?

В автомобиле

Колесо гоночного автомобиля

Колесо современного автомобиля (в сборе с шиной)

В общепринятой автомобилестроении терминологии, колесом называется только узел, расположенный между ступицей и шиной (см. рис.), — состоящий, в свою очередь, из обода, на который сажается шина, и диска или спиц, служащих для соединения обода со ступицей.

Несмотря на это, в быту автолюбители очень часто называют колесо в этом значении «колёсным диском» («литые диски», «легкосплавные диски», и так далее).

Колёса первых автомобилей по сути не отличались от колёс конных экипажей и были сделаны из дерева. Впоследствии появились колёса с металлическим ободом и деревянными спицами, а также с металлическими проволочными спицами, как у мотоциклетных. Шины изначально имели вид сплошных резиновых лент, впоследствии, по мере роста скоростей, их сменили пневматические шины, высота профиля которых вплоть до 1960-х годов постоянно увеличивалась, повышая комфортабельность езды и грузоподъёмность автомобиля. На грузовиках резиновые ленты можно было встретить ещё в 1920-х годах, а на военных автомобилях и сегодня могут применяться сплошные шины — гусматики, впервые разработанные для бронеавтомобилей времён Первой мировой войны.

Начиная с 1920-х годов спицованные колёса стали постепенно заменять на колёса со штампованными металлическими дисками, более простыми и дешёвыми в производстве. Уже в середине следующего десятилетия они стали стандартом де-факто, но кое-где, например в США, «спицовка» продолжала сохранять определённую популярность у покупателей дорогих автомобилей вплоть до 1950-х — 1960-х годов в качестве дополнительного оборудования или даже заводской опции (в отдельных случаях и в 1980-е — 1990-е, например, заводские спицованные диски предлагались на Cadillac Deville Brougham до 1996 года). Сегодня она ассоциируется в первую очередь с классическими автомобилями и субкультурой лоурайдеров.

В 1960-х годах появились в качестве спортивной опции колёса, целиком или частично отлитые из лёгкого сплава, алюминиевого или магниевого. Сегодня ими снабжается едва ли не большинство автомобилей.

Колеса из будущего

По большому счету, конструкция колеса получила свою завершенную форму, и каким образом его можно усовершенствовать, совершенно непонятно. Однако многие компании находятся в активном поиске новых идей и решений и регулярно представляют миру экзотические прототипы. Так, известная компания «Michelin» относительно недавно представила новаторскую концепцию Tweel.

В 2006 г. компания «Michelin» удивила всех бескамерным колесом. Оно не пневматическое, так как целиком и полностью состоит из резиновых протекторов. Они соединены с центром при помощи эластичных спиц. Последние повторяют все деформации колеса, отчего поглощаются удары. Представители компании «Michelin» утверждают, что даже лишенные воздуха шины Tweel обладают точно такой же грузоподъемностью, устойчивостью на бездорожье, как и их пневматические аналоги.

Несмотря на то, что шины Tweel имеют множество преимуществ, у них есть один большой недостаток. Автомобиль, укомплектованный ими, при разгоне более чем 80 км. в ч. начинает сильно вибрировать.

Безусловно, шины Tweel являются самой революционной технологией на сегодняшний день. Но они предназначены исключительно для электромобилей. При этом в активную систему Tweel входит двигатель, подвеска, коробка передач и трансмиссионный вал.

Оригинальные виды колёс

- Колесо эллиптической формы (расположенное под таким углом, что, если смотреть сбоку, выглядит как круг) — позволяет грести в воде.

- Квадратное колесо, патент на которое в 1959 году получил американец Альберт Сфредда. Оно легко шло по снегу, песку, грязи, преодолевало ямы. Вопреки опасениям, машина на таких колёсах не «хромала» и развивала скорость до 60 км/ч.

- Роторно-фрезерный движитель — вариант колёсного движителя, в котором используются роторы-фрезы в сочетании с поддерживающими лыжами.

- «Шагающее» колесо (ротопед директора пражского НИИ техники привода Ю. Мацкерле, российский вариант и пр.).

- Многокамерное колесо с пневматическим принципом качения.

- Мотор-колесо

- Колесный движитель американца Р. Берда

- Ренское колесо

В природе

Человеческие изобретения часто появляются как имитация природы (например, ранние конструкции самолётов напоминали птиц), но в природе имеется очень мало конструкций, напоминающих колесо. Исследователи связывает это с тем, что:

- преимущества колеса проявляются только в определённых нечасто встречающихся условиях (для эффективности колеса нужна гладкая твёрдая поверхность);

- колесо должно свободно вращаться вокруг оси и потому не может быть органом, которому нужны подвод нервов и питательных веществ.

В качестве возможных аналогов колеса Г. Шольц перечисляет:

Примеров пассивного качения в природе гораздо больше. Шольц указывает, в частности, на:

На микроскопическом уровне у бактерий встречается биохимический механизм осевого вращения (жгутик), но бактерии не «катятся» вокруг оси-жгутика в прямом смысле этого глагола, аналогов жгутика в макроскопическом мире нет.

Как ближайший пример (и возможный прототип) колеса, Шольц указывает на жука-навозника, который скатывает экскременты животных в шарик и затем закатывает его в норку. При этом одна пара задних ног придерживает шарик с двух противоположных сторон, образуя аналог оси.

В вексиллологии и геральдике

Колесо является важной фигурой на флаге и эмблеме современной Индии. В этом случае оно символизирует закон (дхарма). Колесо помещено на флаг цыган, символизируя кочевую жизнь цыган и их индийские корни. Также оно присутствует на эмблеме Монголии, относясь к буддизму.

На гербах и флагах некоторых стран, городов, муниципальных районов и т. д. присутствуют шестерни или их сегменты (подробнее см. здесь).

Самые древние свидетельства использования колеса относятся примерно к 3200 г. до н. э. На шумерских фресках в Месопотамии изображены повозки с массивными колесами, сделанными из двух кусков дерева, которым придали форму круга. В центре каждого колеса – ось, зафиксированная клином.

Самые древние свидетельства использования колеса относятся примерно к 3200 г. до н. э. На шумерских фресках в Месопотамии изображены повозки с массивными колесами, сделанными из двух кусков дерева, которым придали форму круга. В центре каждого колеса – ось, зафиксированная клином.