Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Маятник Капицы

Данная статья является вводной теорией к занятию по робототехнике «Кривошипно-шатунный механизм из Lego EV3″

Первые КШМ

Первые упоминания об использовании кривошипно-шатунного механизма можно отнести ко временам Древнего Рима (примерно III век н.э.). Машина для распиливания каменных блоков передавала вращение от водяного колеса с помощью зубчатой передачи на кривошипно-шатунный механизм, который преобразовывал вращательное движение в возвратно-поступательное движение полотна пилы. Также такие устройства могли использоваться на древних лесопилках.

Большого распространения такие машины не получили – деревянные части из-за большого количества трущихся деталей быстро изнашивались и требовали частого ремонта, а рабский труд был намного дешевле и не требовал большой квалификации рабочих.

В XVI веке кривошипно-шатунный механизм появился на деревянных самопрялках. Самопрялка – это ручной станок для прядения нити из шерсти, состоящий из двух катушек. В самопрялке для скручивания нити использовался принцип ременной передачи. Раньше большую катушку приходилось раскручивать рукой. К самопрялке добавили педаль. Нажимая ногой на педаль, работник смог раскручивать катушку без использования рук. Этот механизм упростил работу и позволил за то же время производить больше пряжи. В данном устройстве возвратно-поступательное движение педали передавалось через деревянный шатун на кривошип и преобразовывалось во вращательное движение большой катушки (шкива).

КШМ в паровых машинах

Начиная с начала XVIII века большую популярность среди изобретателей и ученых начинают получать паровые машины. Первый паровой двигатель для водяного насоса построил в 1705 году английский изобретатель Томас Ньюкомен для выкачивания воды из глубоких шахт.

Позднее устройство парового двигателя было усовершенствовано шотландским инженером и механиком Джеймсом Уаттом (1736-1819). Кстати, именно Джеймс Уатт ввел в оборот термин «лошадиная сила», а его именем назвали единицу мощности Ватт. Паровая машина Уатта получила сложную систему связанных тяг, а планетарная зубчатая передача преобразовывала возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение маховика (большого тяжелого колеса). Данная паровая машина стала универсальной, так как в отличие от машины Ньюкомена поршень имел рабочий ход в обе стороны. Машина Уатта получила широкое распространение на ткацких фабриках, в металлургии, при строительстве первых паровозов для железных дорог XVIII века.

Нужно сказать, что паровыми машинами занимались в те времена очень многие изобретатели. Так, в Российской Империи свою двухцилиндровую паровую машину изобрел инженер Иван Иванович Ползунов (1728-1766).

В XIX веке паровую машину Уатта упростили, заменив сложный планетарный механизм на кривошипно-шатунный механизм.

Паровая машина с КШМ нашла широкое применение при строительстве первых автомобилей на паровой тяге и паровозов, перевозящих грузы по железной дороге.

КШМ в двигателях внутреннего сгорания

До этого мы рассматривали использование кривошипно-шатунного механизма в паровых двигателях. В паровом двигателе топливо сгорает в печи (вне цилиндра) и нагревает водяной котел, и уже водяной пар в цилиндре толкает поршень.

В двигателе внутреннего сгорания топливная смесь (воздух + газ, или воздух + бензин и т.д.) поджигается внутри цилиндра и продукты горения толкают поршень. Сокращенно такие двигатели называют ДВС.

Первый одноцилиндровый ДВС на газовом топливе построил в 1860 году в Париже французский изобретатель Жан Ленуар.

Однако широкое применение двигатели внутреннего сгорания нашли в конце XIX века после получения керосина и бензина из нефти. Появление жидкого топлива позволило создать экономичные двигатели небольшой массы, которые можно было использовать для привода транспортных машин.

В 1881-1885 гг. российский изобретатель Огнеслав Костович сконструировал и построил в России восьмицилиндровый двигатель мощностью 59 кВт.

В 1897 г. немецким инженером Рудольфом Дизелем был спроектирован и построен первый двигатель с воспламенением от сжатия. Это был компрессорный двигатель, работающий на керосине, впрыскиваемом в цилиндр при помощи сжатого воздуха.

Все эти ДВС имели схожие черты и использовали кривошипно-шатунный механизм для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленвала.

Давайте посмотрим на схему устройства современного двигателя внутреннего сгорания.

Поршень совершает возвратно-поступательное движение вдоль цилиндра – он ходит вверх и вниз.

Шатун – деталь, связывающая кривошип и поршень.

Кривошип – условная деталь, которая связывает шатун с коленвалом.

Противовес снижает вибрации при вращении коленвала.

Блок цилиндров – корпус, в котором находятся цилиндры двигателя.

Поршневой палец – цилиндрическая деталь, ось вращения шатуна относительно поршня.

Коленвал (коленчатый вал) – ось вращения ступенчатой формы.

Верхняя мертвая точка – крайнее верхнее положение поршня, где меняется направление его движения.

Нижняя мертвая точка — крайнее нижнее положение поршня, где меняется направление его движения.

Ход поршня — расстояние между крайними положениями поршня. Равно удвоенному радиусу кривошипа.

Видео:

Литература:

Маятник Капицы

Обычный маятник, если перевернуть его кверху ногами, неустойчив. Для него крайне трудно найти верхнюю точку равновесия. Но если совершать быстрые вертикальные возвратно-поступательные колебания, то положение такого маятника становится устойчивым.

Советский академик и нобелевский лауреат по физике Петр Леонидович Капица (1894 — 1984) использовал модель маятника с вибрирующим подвесом для построения новой теории, которая описывала эффекты стабилизации тел или частиц. Работа Капицы по стабилизации маятника была опубликована в 1951 году, а сама модель получила название «маятник Капицы». Более того, было открыто новое направление в физике — вибрационная механика. Данная модель позволила наглядно показать возможности высокочастотной электромагнитной стабилизации пучка заряженных частиц в ускорителях.

Другой советский математик и академик Владимир Игоревич Арнольд (1937-2010), который был заместителем Капицы, вспоминал его слова:

«Он (Капица — примечание) сказал: «Вот смотрите — когда придумывается какая-то физическая теория, то прежде всего надо сделать маленький какой-нибудь прибор, на котором его наглядно можно было-бы продемонстрировать кому угодно. Например, Будкер и Векслер хотят делать ускорители на очень сложной системе. Но я посмотрел, что уравнения, которые говорят об устойчивости этого пучка, означают, что если маятник перевернут кверху ногами, он обычно неустойчив, падает. Но если точка подвеса совершает быстрые вертикальные колебания, то он становится устойчивым. В то время как ускоритель стоит много миллионов, а этот маятник можно очень легко сделать. Я его сделал на базе швейной электрической машинки, он вот здесь стоит». Он нас отвел в соседнюю комнату и показал этот стоящий вертикально маятник на базе швейной машинки».

У математика Арнольда не было своей швейной машинки, и он огорчился. Но у него была электробритва «Нева», из которой и был собран перевернутый маятник. К сожалению, в первой конструкции маятник падал. Тогда Арнольд вывел формулу и увидел, что длина маятника не должна быть больше 12 сантиметров. Известный математик укоротил подвес до 11 сантиметров и все получилось.

Давайте посмотрим, какие силы действуют на «маятник Капицы». После прохождения верхней мертвой точки подвес маятника начинает тянуть грузик вниз. После прохождения нижней мертвой точки подвес толкает грузик вверх. Так как углы вежду векторами сил в верхней и нижней точке разные, то сумма их векторов дает силу, направленную к оси вертикальных колебаний маятника. Если эта сила больше силы тяжести, то верхнее положение маятника становится устойчивым.

А эта формула описывает взаимосвязь частоты вибраций подвеса, амплитуды колебаний и длины жесткого подвеса.

Устройство кривошипно-шатунного механизма

Основной задачей двигателей внутреннего сгорания, использующиеся на всевозможной технике, является преобразование энергии, которая выделяется при сжигании определенных веществ, в случае с ДВС – это топливо на основе нефтепродуктов или спиртов и воздуха, необходимого для горения.

Преобразование энергии производится в механическое действие – вращение вала. Далее уже это вращение передается дальше, для выполнения полезного действия.

Однако реализация всего этого процесса не такая уж и простая. Нужно организовать правильно преобразование выделяемой энергии, обеспечить подачу топлива в камеры, где производиться сжигание топливной смеси для выделения энергии, отвод продуктов горения. И это не считая того, что тепло, выделяемое при сгорании нужно куда-то отводить, нужно убрать трение между подвижными элементами. В общем, процесс преобразования энергии сложен.

Поэтому ДВС – устройство довольно сложное, состоящее из значительного количества механизмов, выполняющих определенные функции. Что же касается преобразования энергии, то выполняет его механизм, называющийся кривошипно-шатунным. В целом, все остальные составные части силовой установки лишь обеспечивают условия для преобразования и обеспечивают максимально возможный выход КПД.

Принцип действия кривошипно-шатунного механизма

Основная же задача лежит на этом механизме, ведь он преобразовывает возвратно-поступательное перемещение поршня во вращение коленчатого вала, того вала, от движения которого и производится полезное действие.

Чтобы было более понятно, в двигателе есть цилиндро-поршневая группа, состоящая из гильз и поршней. Сверху гильза закрыта головкой, а внутри ее помещен поршень. Закрытая полость гильзы и является пространством, где производится сгорание топливной смеси.

При сгорании объем горючей смеси значительно возрастает, а поскольку стенки гильзы и головка являются неподвижными, то увеличение объема воздействует на единственный подвижный элемент этой схемы – поршень. То есть поршень воспринимает на себя давление газов, выделенных при сгорании, и от этого смещается вниз. Это и является первой ступенью преобразования – сгорание привело к движению поршня, то есть химический процесс перешел в механический.

И вот далее уже в действие вступает кривошипно-шатунный механизм. Поршень связан с кривошипом вала посредством шатуна. Данное соединение является жестким, но подвижным. Сам поршень закреплен на шатуне посредством пальца, что позволяет легко шатуну менять положение относительно поршня.

Шатун же своей нижней частью охватывает шейку кривошипа, которая имеет цилиндрическую форму. Это позволяет менять угол между поршнем и шатуном, а также шатуном и кривошипом вала, но при этом смещаться шатун вбок не может. Относительно поршня он только меняет угол, а на шейке кривошипа он вращается.

Поскольку соединение жесткое, то расстояние между шейкой кривошипа и самим поршнем не изменяется. Но кривошип имеет П-образную форму, поэтому относительно оси коленвала, на которой размещен этот кривошип, расстояние между поршнем и самим валом меняется.

За счет применения кривошипов и удалось организовать преобразование перемещения поршня во вращение вала.

Но это схема взаимодействия только цилиндро-поршневой группы с кривошипно-шатунным механизмом.

На деле же все значительно сложнее, ведь имеются взаимодействия между элементами этих составляющих, причем механические, а это значит, что в местах контакта этих элементов будет возникать трение, которое нужно по максимуму снизить. Также следует учитывать, что один кривошип неспособен взаимодействовать с большим количеством шатунов, а ведь двигатели создаются и с большим количеством цилиндров – до 16. При этом нужно же и обеспечить передачу вращательного движения дальше. Поэтому рассмотрим, из чего состоит цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) и кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Начнем с ЦПГ. Основными в ней являются гильзы и поршни. Сюда же входят и кольца с пальцами.

Гильза

Гильзы существуют двух типов – сделанные непосредственно в блоке и являющиеся их частью, и съемные. Что касается выполненных в блоке, то представляют они собой цилиндрические углубления в нем нужной высоты и диаметра.

Съемные же имеют тоже цилиндрическую форму, но с торцов они открыты. Зачастую для надежной посадки в свое посадочное место в блоке, в верхней части ее имеется небольшой отлив, обеспечивающий это. В нижней же части для плотности используются резиновые кольца, установленные в проточные канавки на гильзе.

Внутренняя поверхность гильзы называется зеркалом, потому что она имеет высокую степень обработки, чтобы обеспечить минимально возможное трение между поршнем и зеркалом.

В двухтактных двигателях в гильзе проделываются на определенном уровне несколько отверстий, которые называются окнами. В классической схеме ДВС используется три окна – для впуска, выпуска и перепуска топливной смеси и отработанных продуктов. В оппозитных же установках типа ОРОС, которые тоже являются двухтактными, надобности в перепускном окне нет.

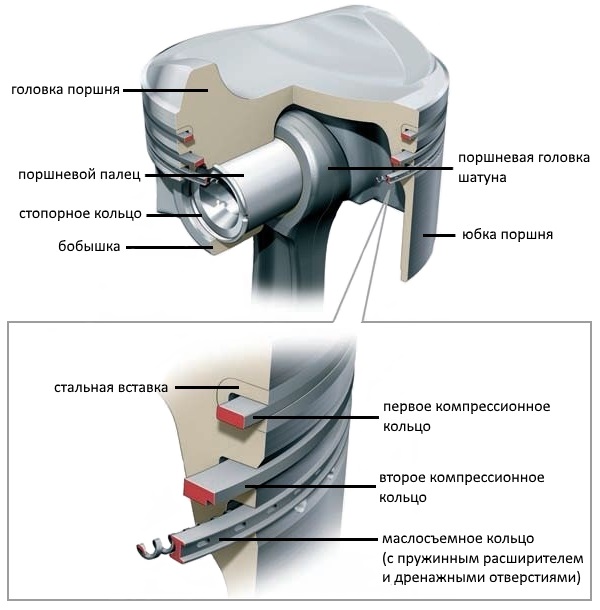

Поршень

Поршень принимает на себя энергию, выделяемую при сгорании, и за счет своего перемещения преобразовывает ее в механическое действие. Состоит он из днища, юбки и бобышек для установки пальца.

Именно днищем поршень и воспринимает энергию. Поверхность днища в бензиновых моторах изначально была ровной, позже на ней стали делать углубления для клапанов, предотвращающих столкновение последних с поршнями.

В дизельных же моторах, где смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре, и составляющие смеси туда подаются по отдельности, в днищах поршня выполнена камера сгорания – углубления особой формы, обеспечивающие более лучшее смешивание компонентов смеси.

В инжекторных бензиновых двигателях тоже стали применять камеры сгорания, поскольку в них тоже составные части смеси подаются по отдельности.

Юбка является лишь его направляющей в гильзе. При этом нижняя часть ее имеет особую форму, чтобы исключить возможность соприкосновения юбки с шатуном.

Чтобы исключить просачивание продуктов горения в подпоршневое пространство используются поршневые кольца. Они подразделяются на компрессионные и маслосъемные.

В задачу компрессионных входит исключение появления зазора между поршнем и зеркалом, тем самым сохраняется давление в надпоршневом пространстве, которое тоже участвует в процессе.

Если бы компрессионных колец не было, трение между разными металлами, из которых изготавливаются поршень и гильза было бы очень высоким, при этом износ поршня происходил бы очень быстро.

В двухтактных двигателях маслосъемные кольца не применяются, поскольку смазка зеркала производиться маслом, которое добавляется в топливо.

В четырехтактных смазка производится отдельной системой, поэтому чтобы исключить перерасход масла используются маслосъемные кольца, снимающие излишки его с зеркала, и сбрасывая в поддон. Все кольца размещаются в канавках, проделанных в поршне.

Бобышки – отверстия в поршне, куда вставляется палец. Имеют отливы с внутренней части поршня для увеличения жесткости конструкции.

Палец представляет собой трубку значительной толщины с высокоточной обработкой внешней поверхности. Часто, чтобы палец не вышел за пределы поршня во время работы и не повредил зеркало гильзы, он стопориться кольцами, размещающимися в канавках, проделанных в бобышках.

Это конструкция ЦПГ. Теперь рассмотрим устройство кривошипно-шатунного механизма.

Шатун

Итак, состоит он из шатуна, коленчатого вала, посадочных мест этого вала в блоке и крышек крепления, вкладышей, втулки, полуколец.

Чтобы снизить трение между пальцем и отверстием шатуна применяется медная или латунная втулка.

По всей длине внутри шатун имеет отверстие, через которое масло подается для смазки соединения шатуна и пальца.

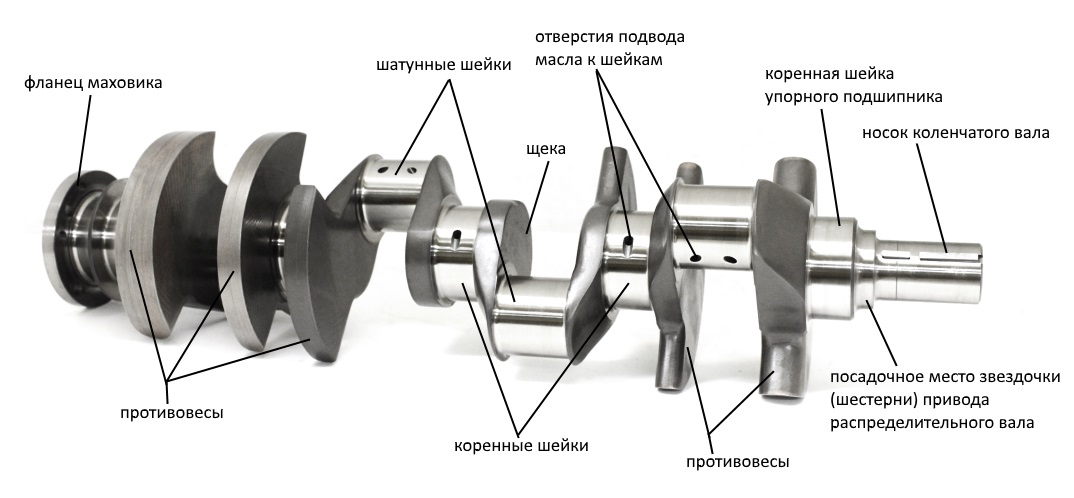

Коленчатый вал

Перейдем к коленчатому валу. Он имеет достаточно сложную форму. Осью его выступают коренные шейки, посредством которых он соединен с блоком цилиндров. Для обеспечения жесткого соединения, но опять же подвижного, в блоке посадочные места вала выполнены в виде полуколец, второй частью этих полуколец выступают крышки, которыми вал поджимается к блоку. Крышки к с блоком соединены болтами.

Коленвал 4-х цилиндрового двигателя

Коренные шейки вала соединены с щеками, которые являются одной из составных частей кривошипа. В верхней части этих щек располагается шатунная шейка.

Количество коренных и шатунных шеек зависит от количества цилиндров, а также их компоновки. В рядных и V-образных двигателях на вал передаются очень большие нагрузки, поэтому должно быть обеспечено крепление вала к блоку, способное правильно распределять эту нагрузку.

Для этого на один кривошип вала должно приходиться две коренные шейки. Но поскольку кривошип размещен между двух шеек, то одна из них будет играть роль опорной и для другого кривошипа. Из этого следует, что у рядного 4-цилиндрового двигателя на валу имеется 4 кривошипа и 5 коренных шеек.

У V-образных двигателей ситуация несколько иная. В них цилиндры расположены в два ряда под определенным углом. Поэтому один кривошип взаимодействует с двумя шатунами. Поэтому у 8-цилиндрового двигателя используется только 4 кривошипа, и опять же 5 коренных шеек.

Уменьшение трения между шатунами и шейками, а также блоком с коренными шейками достигается благодаря использованию вкладышей – подшипников трения, которые помещаются между шейкой и шатуном или блоком с крышкой.

Смазка шеек вала производится под давлением. Для подачи масла применяются каналы, проделанные в шатунных и коренных шейках, их крышках, а также вкладышах.

В процессе работы возникают силы, которые пытаются сместить коленчатый вал в продольном направлении. Чтобы исключить это используются опорные полукольца.

В дизельных двигателях для компенсации нагрузок используются противовесы, которые прикрепляются к щекам кривошипов.

Маховик

Чтобы исключить осевые биения, коленчатый вал и маховик должны быть хорошо отбалансированы.

Другой конец коленчатого вала, противоположный фланцу маховика используется зачастую для привода остальных механизмом и систем мотора: к примеру, там может размещаться шестерня привода масляного насоса, посадочное место для приводного шкива.

Это основная схема коленчатого вала. Особо нового пока ничего не придумано. Все новые разработки направлены пока только на снижение потерь мощности в результате трения между элементами ЦПГ и КШМ.

Также стараются снизить нагрузку на коленчатый вал путем изменения углов положения кривошипов относительно друг друга, но особо значительных результатов пока нет.