Первые конструкции электродвигателей постоянного тока. Часть 2

Первый электродвигатели Якоби

Второй этап развития электрических двигателей (1834 — 1860 гг.) характеризуется преобладанием конструкций с вращательным движением явнополюсного якоря. Вращающий момент на валу таких двигателей обычно был резко пульсирующим. Наиболее характерные и существенно важные работы по конструированию электродвигателей этого рода принадлежат Б. С. Якоби.

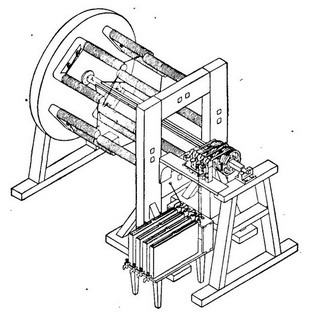

Общий вид электродвигателя Якоби (конструкция 1834 г.)

Изучая конструкции электродвигателей своих предшественников, в которых было осуществлено возвратно-поступательное или качательное движение якоря, Якоби отозвался об одном из них, что «такой прибор будет не больше, чем забавной игрушкой для обогащения физических кабинетов», и что «его нельзя будет применять в большом масштабе с какой-нибудь экономической выгодой» — поэтому он направил свое внимание на построение более мощного электродвигателя с вращательным движением якоря.

В 1834 г. Якоби построил и описал электродвигатель, который действовал на принципе притяжения и отталкивания между электромагнитами. Этот двигатель имел две группы П-образных электромагнитов, из которых одна группа (четыре П-образных электромагнита) располагалась на неподвижной раме, а другая аналогичная группа — на вращающемся диске. В качестве источника тока для питания электромагнитов была применена батарея гальванических элементов. Для попеременного изменения полярности подвижных электромагнитов служил коммутатор.

Коммутатор представлял собой чрезвычайно важную и глубоко продуманную часть устройства электродвигателя Якоби. Конструктивно он представлял собой четыре металлических кольца, установленных на валу и изолированных от него; каждое кольцо имело четыре выреза, которые соответствовали одной восьмой части окружности. Вырезы были заполнены изолирующими вкладками; каждое кольцо было смещено на 45° по отношению к предыдущему. По окружности кольца скользил рычаг, представлявший собой своеобразную щетку; второй конец рычага был погружен в соответствующий сосуд со ртутью, к которому подводились проводники от батареи (сосуды с ртутью являлись наиболее распространенными в то время контактными устройствами).

Таким образом, при каждом обороте кольца 4 раза разрывалась электрическая цепь, к электромагнитам вращающегося диска отходили от колец проводники, укрепленные на валу машины. Обмотки всех электромагнитов неподвижной рамы были соединены последовательно и обтекались током батареи в одном направлении.

Обмотки электромагнитов вращающегося диска были также соединены последовательно, но направление тока в них с помощью коммутатора изменялось 8 раз за один оборот вала. Следовательно, полярность этих электромагнитов также изменялась 8 раз за один оборот вала и эти электромагниты поочередно притягивались и отталкивались электромагнитами неподвижной рамы.

Первый электродвигатель, построенный Якоби, мог поднимать груз весом 10—12 фунтов (т. е. примерно 4—5 кг) на высоту 1 фут (примерно 30 см) в секунду, что составляло мощность около 15 вт. Желание увеличить мощность электродвигателя привело Б. С. Якоби к созданию конструкции электродвигателя сдвоенного типа.

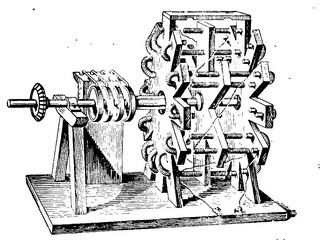

Электродвигатель Якоби сдвоенного типа

Этот электродвигатель имел 24 неподвижных П-образньих электромагнита и 12 подвижных стержневых электромагнитов, но действовал на том же принципе, что и первый его электродвигатель. Прогрессивным в этом варианте двигателя Якоби было то, что при подобной конструкции электродвигателя подшипники разгружались от аксиальных усилий, которые возникали в первом электродвигателе при совмещении осей подвижных и неподвижных электромагнитов.

Изменение конструкции, однако, не дало значительного увеличения мощности и не позволило применить электродвигатель на практике. Нужно было искать новое конструктивное решение, которое через несколько лет и было найдено Б. С. Якоби.

Первый свой электродвигатель Якоби построил в мае 1834 г., а в ноябре того же года он представил Парижской академии наук сообщение об этом устройстве. Сообщение было прочитано на заседании Парижской академии в декабре 1834 г. и немедленно после этого опубликовано. Таким образом, известие об изобретении Б. С. Якоби очень скоро распространилось по всем странам.

4. 12. 079 Электродвигатели Якоби и Доливо-Доброво

4.12 Техника, оружие

4.12.079 Электродвигатели Якоби и Доливо-Добровольского

Физик, инженер, электротехник, архитектор, метролог, мостостроитель, изобретатель, педагог; профессор Дерптского университета; академик Императорской СПб АН; лауреат Демидовской премии, обладатель Золотой медали Парижской выставки и др. наград — Борис Семенович Якоби (Мориц Герман фон Якоби; 1801—1874) прославился как изобретатель гальванопластики и гальваноударных морских мин, создатель первых электродвигателей и магнитоэлектрических двигателей, первого электрического телеграфа и первого буквопечатающего аппарата.

Электротехник, инженер, изобретатель, предприниматель; директор фирмы AEG (Allgemeine Elektricitats-Geselschaft) — Михаил Осипович Доливо-Добровольский (1861—1919) является создателем фазометра, стрелочного частотомера, техники трехфазного переменного тока, трехфазного трансформатора, трехфазного асинхронного электродвигателя, первым осуществил передачу электроэнергии на большие расстояния.

Одну из самых ярких страниц в историю электротехники (так назвал в 1879 г. новую область физики один из ее создателей Э.В. Сименс) вписали в XVIII—XIX вв. наши ученые: М.В. Ломоносов, Т.В. Рихман, В.В. Петров, П.Л. Шиллинг, Э.Х. Ленц, А.Н. Лодыгин, П.Н. Яблочков, А.Г. Столетов и др.

Достойное место в этом ряду занимают Б.С. Якоби и М.О. Доливо-Добровольский. Их научные и инженерные труды обозначили в мире начало и завершение более чем полувекового периода создания современного электродвигателя, а Россию сделали его родиной.

Электродвигатели русских изобретателей — на постоянном токе с непосредственным вращением якоря (Якоби) и трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором (Доливо-Добровольский) стали самыми совершенными электротехническими устройствами первой и второй половины XIX в., соответственно.

Началом электродвигательной истории стали работы М. Фарадея по созданию физических приборов для демонстрации преобразования электрической энергии в механическую.

В 1821 г. английский ученый открыл явление вращения проводника с током вокруг полюса постоянного магнита, а в 1831 г. — явление электромагнитной индукции (появление индукционного тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока), чем, собственно, и зародил идею электрического двигателя.

Первые электродвигатели копировали паровые машины с возвратно-поступательным (или качательным) движением поршня с прикрепленным к нему электромагнитом. Удачной модели создано не было, поскольку вращательный момент на валу двигателей был резко пульсирующим.

Отказавшись от поршневого принципа, Якоби стал исследовать непосредственное вращение подвижной части двигателя.

В 1834 г. ученый сконструировал электромеханическое устройство, основанное на принципе притяжения и отталкивания между электромагнитами. Одна группа электромагнитов располагалась на неподвижной раме (станине), а другая — на вращающемся диске (явно-полюсном якоре). Запитан двигатель был от батареи гальванических элементов. Новшеством устройства стал коммутатор, периодически разрывавший электрическую цепь и менявший полярность электромагнитов якоря.

Первый электродвигатель отличался устойчивой работой и развивал мощность до 15 Вт.

Сообщение об эпохальном изобретении Якоби было прочитано на заседании Парижской АН, и вскоре корпус инженеров и физиков занялся исследованиями по созданию промышленного образца электродвигателя.

На этом поприще определенных успехов добился американский техник Т. Девенпорт, построивший компактный двигатель (1837). Якоби приспособил свое детище для электропривода судна (лодки, вмещавшей десять пассажиров).

В 1938 г. на Неве электродвигатель Якоби был успешно испытан, скорость бота составляла 2—4,5 км/ч.

Последующие годы были посвящены испытаниям различных конструкций машин, их оптимизации, уменьшению габаритов, увеличению мощности и к.п.д., созданию экономичного генератора взамен гальванических элементов. Однако принципиальных усовершенствований в электродвигателях на постоянном токе создано не было, хотя они и стали находить практическое применение.

В последней четверти XIX в. развитие промышленности и концентрация производства потребовали создания высокоэффективного двигателя.

Тогда же новым направлением поисков стала разработка электродвигателей на переменном токе, получаемом вращением рамки в магнитном поле — этот принцип действия основан на явлении электромагнитной индукции.

Переменный ток низкого напряжения затем можно было повышать до любой величины в трансформаторе и с наименьшими потерями (при передаче постоянного тока потери были колоссальны) передавать к промышленным объектам на любые расстояния. Эти две взаимосвязанные задачи с блеском решил Доливо-Добровольский.

До него многие физики и инженеры (Бейли, М. Депре, Бредли, Венстром и др.) пытались создать электродвигатель переменного тока, но ни один из них не удовлетворил промышленность.

Из ряда громоздких и неэкономичных, либо сложных и ненадежных машин выгодно отличался двухфазный электродвигатель Н. Теслы, построенный американским ученым на принципе вращающегося магнитного поля, и двухфазный генератор к нему, а также демонстрационная 3-ваттная установка итальянского физика Г. Феррариса.

Эти не во всем совершенные машины стали предтечей изобретения трехфазных двигателей, которыми была поставлена точка в их дальнейшем принципиальном совершенствовании.

В 1888 г. к конструированию машины приступил Доливо-Добровольский, яснее других осознавший преимущества трехфазного тока перед двухфазным, и сразу же придавший своим работам практический характер.

Сделав в обмотке машины постоянного тока ответвления от трех равноотстоящих точек якоря, применив коллектор, как одноякорный преобразователь, а также новую конструкцию ротора с обмоткой — «беличью клетку», выполненного в виде стального цилиндра с просверленными в нем каналами для медных стержней, ученый получил трехфазный ток с разностью фаз 120 °. Вращающееся магнитное поле возникало как раз благодаря этому сдвигу фаз.

В результате многочисленных экспериментов изобретатель разработал в 1889 г. трехфазную электрическую систему и первый асинхронный электродвигатель мощностью 100 Вт, запитанный от трехфазного одноякорного преобразователя.

Двигатель, имевший фактически современный вид, мало изменившийся с тех пор, прошел успешные испытания. Благодаря своим превосходным показателям новые двигатели очень быстро получили широкое распространение.

В 1891 г. во время Международного конгресса электротехников русский ученый впервые осуществил передачу трехфазного тока на расстояние 170 км с невиданно высоким к.п.д. 75 %.

Тогда же на Международной электротехнической выставке во Франкфурте-на-Майне перед входом на выставку был построен искусственный водопад и установлен мощный асинхронный двигатель Доливо-Добровольского на 100 л.с., который приводил в движение насос, подававший воду к водопаду.

С двигателя Доливо-Добровольского и с демонстрации электропередачи началась электрификация всех стран.

Борис Семёнович Якоби — физик и изобретатель

Борис Семёнович Якоби (Мориц Герман Якоби, 1801-1874) – известный немецкий и российский физик иэлектротехник, благодаря которому был создан электрический двигатель, телеграфный аппарат, а также изобретена гальванопластика. Ученый впервые применил возможности электродвигателя на практике, приведя в движение лодку с пассажирами. Семён Борисович внес огромный вклад в развитие электротехники, сконструировав несколько вариантов гальванометра, регулятор сопротивления, вольтметр и другие приборы.

Якоби Борис Семёнович (Санкт-Петербург, 1856 год)

Молодые годы

Мориц Герман Якоби появился на свет 21 сентября 1801 года в Потсдаме в состоятельной еврейской семье — отец будущего изобретателя Симон Якоби работал личным банкиром прусского императора Фридриха Вильгельма III. Благодаря высокому достатку мальчик получил хорошее образование и смог поступить в Берлинский университет. Однако проучился он там недолго и вскоре перевелся в Геттингенский университет, в котором получил профессию архитектора.

Первое время Якоби работает архитектором в строительном департаменте, но его настоящей страстью оставалась физика. В 1834 году он переезжает в Кенигсберг, где в местном университете преподавал родной брат, известный математик Карл Якоби. Здесь он с увлечением предался изучению явлений электромагнетизма и приступил к работе над созданием электродвигателя. Результаты своих экспериментов ученый активно публиковал, чем привлек внимание российских научных светил Павла Львовича Шиллинга, Василия Яковлевича Струве и других. В 1835 году Борис Семёнович получил приглашение занять профессорскую должность в университете Дерпта и с радостью принял его. В его родной раздробленной Германии не было условий для реализации научных мечтаний о вечном двигателе и других изобретениях.

Опыты с электричеством

Царское правительство Николая I, которого по праву называли царем-инженером возлагало большие надежды на использование электричества для военного дела. В 1837 году Бориса Семеновича вызвали в столицу для организации серии опытов по оснащению морских судов электродвигателемя. Это стало поводом к окончательному переезду в Россию и получению русского подданства. В 1838 году один из экспериментальных кораблей – небольшой ботик, оснащенный электрическим двигателем, успешно проплыл по Неве, а мины Якоби с электрическими запалами применялись во время Крымской войны. Среди них были самовоспламеняющиеся (гальваноударные) мины, а также оружие с запалом от индукционного устройства. Якоби принадлежит идея создания специальных гальванических подразделений в саперных частях.

Работа над электродвигателем

Свой первый электродвигатель, оснащенный неподвижной и вращающейся частями, Борис Семенович создал в 1834 году. Тогда ему удалось описать принцип беспрерывного вращательного движения. Мотор был выполнен из коммутатора и двух дисков, на которых располагались 16 железных стержней. За один оборот дисков коммутатор изменял полярность до восьми раз. Благодаря силе инерции вал основного двигателя совершал вращения. Питание магнитов установки обеспечивала гальваническая батарея. В течение секунды двигатель поднимал груз до 6 кг на высоту около 30 см, что соответствовало 15 Вт.

Оригинального двигателя Якоби уже не существует, но его копия хранится в Московском Политехническом музее

В видео можно увидеть, как работает двигатель Якоби.

Однако в практическом плане устройство было не применимо по причине невысокой мощности и Якоби стал целенаправленно разрабатывать двигатель для использования на транспорте и в производстве. В результате ему удалось создать конструкцию, в устройстве которой сочетались сразу 40 моторов, что позволило существенно увеличить производительность двигателя.

Испытания магнитоэлектрического двигателя прошли осенью 1838 года в Санкт-Петербурге. Мотор был установлен на пассажирской лодке с 12 людьми на борту. Транспортное средство двигалось в противоположных направлениях – как по течению реки, так и против. Его скорость была невелика – всего 2 км/ч. И хотя за семь часов испытаний лодка сумела преодолеть всего около 7 км, но по меркам того времени результат можно назвать выдающимся.

Практически сразу изобретатель приступил к созданию более совершенного устройства и через год прошли новые испытания. На этот раз лодка перевозила 14 человек, но на ней был установлен более мощный двигатель, способный обеспечить движение со скоростью 4 км/ч. Известие об успешном эксперименте моментально облетело весь свет – такого мощного, а главное надежного электродвигателя мир еще не знал. Однако в крупнотоннажном флоте найти ему применение так и не удалось по причине отсутствия полноценного источника питания.

Якоби делал попытки установить свое детище на тележку и таким образом хотел создать электровоз, но довести до конца свою идею не смог. Несмотря на это ученый внес значительный вклад в мировую электротехнику, реализовав три главные идеи получившие свое развитие в будущем:

- коммутатор с трущимися частями;

- вращательное движение якоря в электромоторе;

- магниты в статичной и динамичной частях электродвигателя.

Создание телеграфа

В 30-е годы XIX века ученый мир активно занимался созданием электромагнитного телеграфа. Одним из первых преуспел в этом деле П. Шеллинг, заинтересовавшийся явлением магнитного поля вокруг проводника, по которому движется электрический ток. Впервые его описал датский физик Ганс Христиан Эрстед, но именно Шеллинг сумел перевести это открытие в прикладную плоскость. В 1833 году он сконструировал проводной телеграф, возможности которого демонстрировались в его пятикомнатной квартире на Мойке. Впоследствии ученому поручили провести телеграфную линию между Петергофом и Кронштадтом, для чего Шеллинг впервые в мире создал изолированный кабель на каучуковой основе. Но из-за скорой смерти завершить начатый проект ему не удалось и продолжателем дела ученого стал Якоби.

В 1839 году он проложил подземный телеграф, в конструкции которого были использованы созданные автором приемное и отправочное электромагнитные устройства. Сам аппарат функционировал от манипулятора. Часовой механизм и карандаш, соединенный с якорем электромагнита, перемещали фарфоровую доску и создавали особые зигзагообразные символы. Эта линия соединяла личный кабинет Николая I в Александровском дворце и главное управление путей сообщения.

Позднее телеграф Якоби свяжет Зимний дворец с Главным штабом, а в 1842 году ГУПС (Главное управление путей сообщения) и Публичные здания. В этот период изобретатель выдвинул идею стрелочного телеграфа, который связывал несколько кабинетов императора в Зимнем дворце и дом Юсуповых на Фонтанке. Особенность этой конструкции заключалась в приемной станции, вращающиеся стрелки которой обозначали букву на циферблате, которая транслировалась со стороны передающего устройства.

Электромагнитный телеграф

Новым этапом развития телеграфного дела стала разработка магистрального железнодорожного телеграфа. К работам по его созданию Бориса Семёновича подключил глава северной дирекции строительства Николаевской ж/д П. Мельников. В 1845 году Якоби начал укладку кабеля на опытном участке строящейся магистрали, но сильные морозы внесли коррективы в ход работ. Это побудило ученого предложить новый проект, который был реализован между пассажирским зданием столицы и Обводным каналом. В 1847 году он проложил еще одну линию между Александровским заводом и Московским вокзалом, но из-за возникших разногласий с главой МПС Петром Алексеевичем Клейнмихелем дальнейшие работы были свернуты.

Причиной недопонимания между ученым и чиновником стали эксперименты по разработке более надежной изоляции, в которых Якоби задействовал как традиционные материалы — глину, смолу, шелковые нитки, так и совершенно новые для тех времен, например, гуттаперчу. Однако отсутствие необходимого оборудования вынудило Бориса Семёновича остановить работы и заняться вопросом прокладки воздушных линий. Эта технология выглядела более перспективной и в Старом Свете стали постепенно отказываться от подземных коммуникаций. Клейнмихель отклонил предложение ученого по причине ненадежности подобных конструкций, что привело к разрыву сотрудничества с железнодорожным ведомством.

Тем не менее в 1850 году Якоби удалось изобрести первый на планете буквопечатающий телеграф. Идея российского ученого легла в основу последующих электромагнитных телеграфных аппаратов. В 1854 году он создал свое последнее телеграфное устройство для связи на больших кораблях между капитаном и матросами машинного отделения.

Изобретение гальванопластики

Гальванопластика считается одним из направлений прикладной электрохимии. Её суть заключается в получении металлических копий предметов электролитическим способом. Если подобным путем наносить металлические покрытия на различные поверхности, то это называется гальваностегия.

Истоки гальванотехники, ранее активно использовавшейся в полиграфии, заложил Борис Якоби, проводя серию экспериментов с гальваническими элементами ещё во время пребывания в Дерпте. В дальнейшем опыты были продолжены в Санкт-Петербурге. В 1837 году во время одного из экспериментов ему удалось изготовить гальванопластическим способом монету номиналом в 2 копейки, от которой ученый вскоре избавился из-за боязни быть обвиненным в фальшивомонетничестве.

Официально открытие гальванопластики произошло позднее, когда в октябре 1838 года на заседании Петербургской Академии наук было оглашено письмо Якоби, где он подробно описал процесс своего открытия. В дальнейшем он продолжил совершенствовать свое детище, пытаясь адаптировать его под практические нужды полиграфии. В частности, Борис Семёнович занимался копированием политипажей (типовой книжный декор для многократного использования в разных изданиях), использовавшихся для репродуцирования орнаментальных узоров.

Позже Якоби открыл способ наращивания металлического слоя на диэлектрические слепки различных предметов с сохранением аутентичных гравюр и политипажей, ранее попросту уничтожавшихся. Это привело к появлению нового направления гальваностегии.

В 1840 году Якоби подает прошение в Мануфактурный совет, занимавшийся вопросами защиты изобретений, о выдаче ему привилегии на гальванопластику сроком на 10 лет. Совет утвердил его просьбу, а Министр Финансов Канкрин распорядился выдать ученому 25 тысяч рублей серебром для широкой публикации собственной технологии. Борис Семёнович выполнил указание и напечатал практическое руководство с подробным изложением метода гальванопластики.

Открытие Якоби практически сразу нашло применение в жизни. Приоритет здесь был, конечно, за полиграфией. Одним из первых продуктов гальванопластики стал комплект типографского шрифта, а также копия даггеротипа «Берега Невы».

Благодаря высочайшей оценке сделанных открытий карьера Якоби стала стремительно развиваться. В 1839 году он получает звание адъютанта Имперской академии наук. В 1842 году он утверждается сначала экстраординарным, а спустя пять лет ординарным советником. Его заслуги как ученого высоко ценили и за рубежом – Бориса Семёновича избрали корреспондентом роттердамского общества наук, а также иностранным членом Королевской Бельгийской Академии наук, Королевской Туринской академии и многих других. В 1867 году ученый удостоился большой золотой медали Парижской выставки, а император Александр II вскоре пожаловал ему потомственное дворянство.

Другие интересы

После кончины Николая I интересы правительства изменились и Якоби сокращает свои работы в сфере электротехники. В этот период ученый занимается вопросами обработки платины, а в 1864 году Семёна Борисовича привлекли к выработке методов определения содержания спирта в алкогольных напитках. Якоби уделяет большое внимание метрологии, сделав ряд интересных предположений. Вместе с Эмилием Христиановичем Ленцем он предложил баллистический способ электроизмерений. Занимаясь разработкой эталонных мер и отбором единиц измерения, ученый оказал огромное влияние на становление метрической системы в Российской империи.

Якоби изобрел несколько вариантов реостатов – прототипов пишущих машинок для набора текста. В 1840 году он представил Петербургской академии наук одну из своих моделей – агометр Якоби, на который ориентировались будущие создатели реостатов Чарльз Уитстон и Иоганн Поггендорф.

Личная жизнь

Якоби был многодетным отцом. Его супруга Анна родила ему семерых детей, пятеро из которых скончались в раннем детстве. Только двое сыновей Владимир и Николай пережили совершеннолетие, первый из них пошел по стопам отца и также стал изобретателем.

Борис Семёнович умер от сердечного приступа 27 февраля 1874 года. Ученый похоронен на протестантском Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Интересные факты

- За открытие гальванопластики Якоби был удостоен престижнейшей Демидовской премии, за которую полагалось 5 тысяч рублей. Однако он отказался лично взять деньги, предложив их направить на дальнейшую работу по совершенствованию гальванизма и электромагнетизма.

- В начале 40-х годов XIX века при Рисовальной школе на Васильевском острове был открыт специальный гальванопластический класс, ученики которого могли лично освоить новый метод. Курс обучения длился чуть больше месяца – занятия проводились дважды в неделю. Сам изобретатель прочитал здесь 12 лекций, кроме него здесь преподавал известный скульптор Пётр Карлович Клодт и один из российских основоположников даггеротипии Ф. Вернер. И хотя в классе обучалось всего десять человек, на выступления Бориса Семёновича собирался полный зал.

- Рожденный в Пруссии Якоби, называл Россию «вторым Отечеством» и утверждал, что связан с ней личными чувствами гражданина.