Закачка азота в шины – есть ли реальные преимущества?

В последние годы шиномонтажные мастерские пытаются популяризовать новую услугу – заполнение автомобильных шин азотом вместо обычного воздуха. Данная тема обросла множеством небылиц и мифов, поскольку продавцы наделяют «азотные» скаты вымышленными преимуществами, а противники выдвигают теории, не проверенные практикой. Зачем накачивать колеса чистым азотом и какие реальные плюсы получает водитель, читайте в данной публикации.

Технология закачивания газа

Из школьного курса физики известно, что в окружающем воздухе уже содержится 78% азота (имеются в виду объемные доли). Оставшиеся 22% распределяются между кислородом (почти 21%) и добрым десятком различных газов, чья доля составляет около 1%. Также в воздушной среде растворен водяной пар, составляющий от 0,2 до 2,5% от объема газов. Эта величина меняется в зависимости от погоды, периода года и широты местности.

Суть технологии проста: выделить из воздуха 78% газа и наполнить автомобильные баллоны. На практике закачка азота в шины производится следующим образом:

- Колесный вентиль подключается шлангом к автоматической вакуумно-азотной установке.

- После включения агрегат полностью отсасывает из покрышки воздушную смесь.

- Пропустив ее через систему специальных фильтров и осушитель, установка выдает азот чистотой не менее 95%.

- Очищенный газ закачивается в колесо с соблюдением требуемого производителем давления.

Справка. Перед техническими специалистами, обслуживающими гонки «Формула-1» и разнообразные ралли, подобный вопрос не стоит. Скаты всех болидов по умолчанию заполняются азотом.

Реальные и вымышленные преимущества

Для начала стоит перечислить все плюсы, указанные на рекламных щитах возле шиномонтажных мастерских. Что дает использование азота в баллонах автомобиля по заверениям продавцов услуги:

- неизменное давление в шинах независимо от температуры окружающей среды и дорожного покрытия;

- улучшение сцепления с дорогой и замедление износа протектора;

- ход машины становится мягче;

- покрышки не спускают с течением времени;

- сокращение тормозного пути и улучшение разгонной динамики;

- вероятность взрыва покрышек при нагрузках заметно снижается.

Дальше предлагается разобрать каждый пункт по отдельности и выяснить достоверность этих утверждений, опираясь на практические наблюдения.

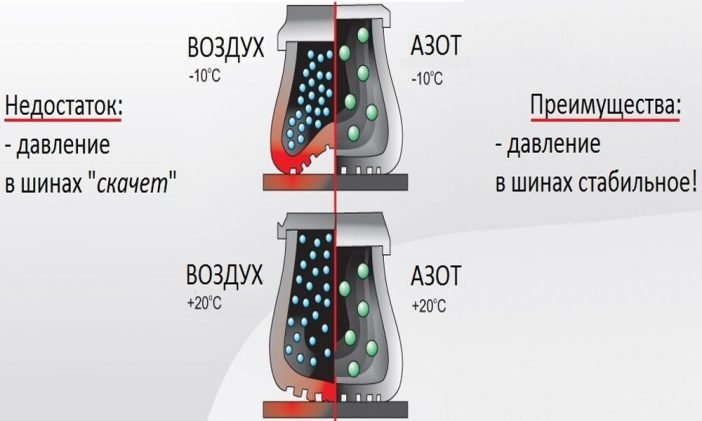

При нагреве резины давление не увеличивается

Об эффекте теплового расширения воздуха в шинах знают все водители, покачивающие скаты самостоятельно. Суть в следующем: когда на улице наступает потепление, газ в баллонах расширяется и давление в колесах возрастает на 0,2–0,5 Бар. И наоборот, после наступления холодов скаты «проседают». Реклама утверждает: коэффициент теплового расширения азота в 7 раз меньше, поэтому давление в шинах практически не меняется.

Противники данной теории опираются на законы физики, согласно которым все газы расширяются одинаково. То есть, разница давлений в колесах, накачанных азотом и воздушной смесью, мизерна.

На практике дело обстоит иначе: накачка шин азотом действительно позволяет удерживать давление на одном уровне независимо от температуры на улице. Вероятно, здесь играет роль наличие в воздухе водяных паров, отсутствующих в азотной среде (вспомните – газ перед закачкой осушается).

Улучшение эксплуатационных свойств резины

Сцепление рабочей поверхности колеса с покрытием дороги зависит от многих факторов, в том числе:

- свойства резины, качество изделия;

- форма, рисунок и конструкция протектора;

- величина пятна контакта и распределение усилий в нем;

- тип и состояние дорожного покрытия.

Разновидность газа, закачанного в шину, никакого влияния на сцепление и износ протектора не оказывает. Можно искусственно менять давление в скатах и таким способом увеличивать либо уменьшать пятно контакта, но содержимое баллона значения не имеет. Утверждение не соответствует действительности.

Мягкий ход автомобиля

Еще один ответ на вопрос, для чего заполнять шины азотом, звучит следующим образом: накачанный этим газом баллон не настолько упругий, как воздушный. В результате колесо меньше отскакивает от неровностей дороги, езда становится комфортнее, а подвеска служит дольше.

Аргумент поясняется меньшим удельным весом азота по сравнению с воздухом, хотя в действительности разница невелика. Тут есть интересный момент: удельный вес воздушной смеси – величина переменная, зависящая от температуры и содержания влаги. Если закачивать холодный воздух при минус 20 °С, то вес 1 м 3 равен 1,396 кг, теплого (+10 °С) – 1,248 кг.

Практические наблюдения показали, что смягчение хода ощущается при езде по мелким неровностям на автомобилях бюджетной ценовой категории с классической подвеской. В машинах бизнес– и премиум-класса улучшение комфорта не чувствуется, поскольку там используется эффективная многорычажная подвеска.

Скаты не спускают

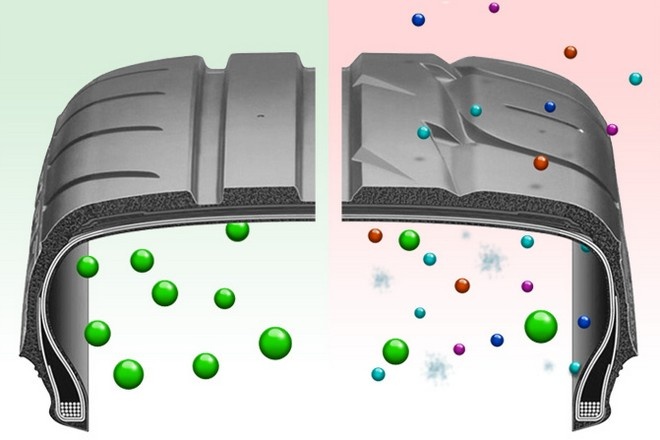

Реклама гласит: молекула азота больше частицы воздуха, поэтому она не «пролезает» в микротрещины резины, неизбежно образующиеся в результате эксплуатации по неровным дорогам. Поэтому шины не спускают длительное время и не требуют подкачки.

Утверждение относится к разряду абсурдных. Разница между частицами воздуха и азота настолько мизерна (0,02 нанометра), что в случае возникновения трещины молекулы обоих газов свободно в нее проникнут. Что происходит на практике: за одинаковый промежуток времени «воздушное» колесо теряет 0,5 Бар, заполненное азотом – 0,47 Бар.

Повышение ездовых качеств и безопасности

Когда шины накачивают азотом, улучшается разгонная динамика и укорачивается тормозной путь автомобиля. Данный аргумент является логическим следствием не правдивого утверждения о повышении сцепления с дорожным покрытием. Значит, в реальности разгон и торможение машины остается неизменным, а преимущество – вымышленным.

Очевидные недостатки

В целом накачивать шины азотом полезно. Не зря данный газ широко применяется в сфере кольцевых гонок и ралли. Минусов всего два:

- приличная цена услуги;

- невозможность подкачки и потеря азотной смеси в случае прокола колеса в пути.

По сравнению с обычным воздухом цена заполнения азотом выше в 5–10 раз в зависимости от региона. Зная, какие реальные минусы и плюсы дает эта процедура, вы примете верное решение о пользовании услугой. Вреда она точно не нанесет.

Цельные шины — шины, не боящиеся проколов, порезов, разрывов.Когда они необходимы?

Чаще это вопрос экономии. Ремонт или замена шины часто не так сложны, но обязательный демонтаж колеса — дело трудоемкое, долгое и хлопотное. При работе на свалке металлолома или при демонтаже сооружений любая шина, дорогая или нет, обречена на короткий рабочий цикл, даже при самой правильной эксплуатации. В результате — простои дорогой во всех отношениях техники. Реже использование цельных шин обусловлено требованиями техники безопасности и здравого смысла. Передвижные вышки, подъемник — хороший пример: разрыв шины при работающих на высоте людях недопустим. С безопасностью не шутят.

Выбор тут не такой уж большой: применять цельную, т.е. непневматическую, шину или заполнить пневматическую полиуретаном?

Цельные шины

|

|

|

В этом типе шин часто царит полная неразбериха с терминами. Одинаковые по конструкции шины именуют разными названиями, и наоборот. Можно выделить несколько основных групп цельных шин:

Массивная — двухслойная конструкция (устаревшая на сегодня технология, дешевая, применяется редко) обеспечивает. да ничего она не обеспечивает, кроме отсутствия воздуха в шине, твердая, как булыжник, все неровности дороги дорого отдаются ремонтом подвески, спасает только упругость самой резины.

Суперэластик — трехслойная конструкция (современная технология, производится повсеместно всеми) обеспечивает несравнимо лучшую упругость и поэтому сберегает подвесную систему техники гораздо лучше. На сегодня это самый широко

используемый тип цельной шины. Почти идеален.

Бандажная — по конструкции это обрезиненный обод, низкий профиль шины обеспечивает отсутствие боковых колебаний. Применяется на ровных полах.

Специальная — спроектирована для конкретного типа техники, конструкция обеспечивает специальные свойства шины. Как пример — шина с отверстиями по боковине, обеспечивающими дополнительную упругость шины.

Не считая бандажной, перечисленные виды шин монтируются на тот же диск, что и пневматические, а это значит, что вы можете заменить пневматику на цельные без дополнительных затрат на диск. Для этого нужен специальный пресс и набор оправок, который наверняка есть у профессиональных поставщиков цельных шин. В отличие от пневматики, конечно, тяжелее, далеко не такие эластичные, что не так уж важно на ровных полах, но критично на неровной поверхности. Заметно дороже, но с более долгим сроком службы и не требуют ремонта.

Заполнение пневматической шины полиуретаном

Процедура при всей простоте требует внимательного отношения к деталям.

Первое, это сам полиуретан: двухкомпонентный, наподобие эпоксидки, низкой, средней и высокой твердости. Далее насос, который смешивает полиуретан в пропорции 1:1 и закачивает в шину через вентиль вместо воздуха с тем же рабочим давлением.

Для выхода воздуха в шине прокалывается технологическое отверстие, как только весь воздух вышел и появился п/у, оно элегантно закрывается шурупом или болтиком. После чего нагнетается нужное давление. Очень важно, чтобы не осталось воздушных мешков. Hу и правильный температурный режим до, в процессе и после заполнения. Колесо готово!

Именно колесо, потому что заполнение возможно только на смонтированной на диск шине. Полиуретан после затвердевания представляет собой плотную, чистую, эластичную массу псевдорезины, заполняющей собой весь объем шины. Иногда кое-кто добавляет в полиуретан резиновую крошку — для снижения себестоимости. Не всегда это хорошо, т.к. резко ухудшается качество.

Всегда производит впечатление следующий трюк, демонстрирующий свойства этого колеса. Поднимаешь руками солид-колесо 4.00-8 на уровень груди и бросаешь на бетонный пол, и оно солидно так впечатывается в него (не отсюда ли термин солид?). Такое же заполненное полиуретаном колесо упруго отскакивает от пола, приходится уворачиваться. Оно сохраняет почти равную пневматическому колесу эластичность и эксплуатационную скорость.

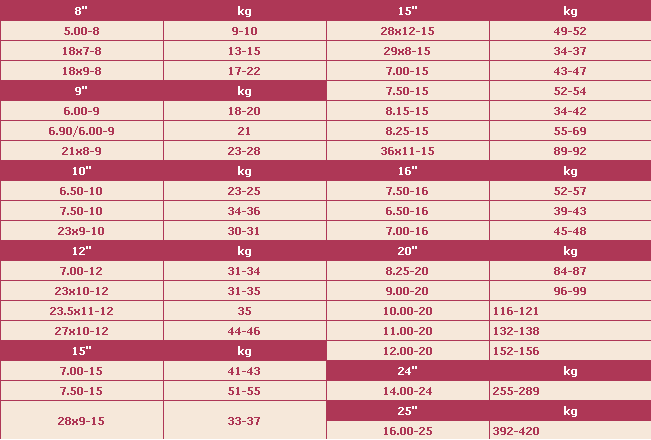

Заполнить полиуретаном можно любую пневматическую шину, с любой нормой слойности и рисунком протектора, и оно сохранит почти все характеристики шины. Частое заблуждение, что после заполнения увеличивается индекс нагрузки. Нет, шина остается той, какой была, просто вместо воздуха заполнена полиуретаном и теперь не боится проколов, разрезов и прорывов. Значительно увеличивается вес, к весу шины добавляется вес полиуретан (смотрите таблицу).

Учитывая, что это достаточно дорогая процедура, примерная цена 1 кг полиуретана с работой по заполнению — около 2 евро. Посмотрите таблицу и посчитайте общую стоимость. Лучше использовать новую шину, но при хорошем состоянии можно использовать и б/у.

Использование цельных от рождения или заполненных полиуретаном колес может решить иногда кажущиеся нерешаемыми проблемы и избавить от многих хлопот. Шина изрезана, с торчащей из нее арматурой, с огромными вырванными кусками, и хоть бы что, продолжает работать.

Вес полиуретановой шины в зависимости от типоразмера

Наши группы в Telegram, Viber. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией в WhatsApp!

Герметик, камера, жгут или заплатка что лучше для шины: ремонтируем пробитые колеса

Трудно в это поверить, но запасное колесо в машине все чаще становится дополнительной опцией. Благо иностранные производители все-таки адаптируют свои модели для нашего рынка и кладут в багажник хотя бы «докатку». А что делать, если колесо пробито вдали от цивилизации, а в машине по какой-то причине запаски нет? Ну, или тратиться на шиномонтаж в наше непростое время нет желания и возможности? Корреспонденты журнала «Движок» выяснили на собственном опыте, как отремонтировать бескамерную шину и что лучше – заплатка или жгут – при проколе колеса.

В качестве «жертвы» для эксперимента в гараже был найден комплект старых зимних покрышек Hankook на дисках. Шипов и протектора на них почти не осталось, зато все шины оказались без проколов и порезов — несколько замеров давления это подтвердили. Все четыре колеса были накачаны ровно до двух атмосфер.

Роль пойманного шурупа или гвоздя сыграли шило и отвертка, а в качестве «спасателей» мы выбрали четыре самых популярных способа ремонта шин в полевых условиях:

1) ремкомплекты, состоящие из жгутов из сырой резины;

2) герметик-балончик;

3) заплатка-«грибок»;

4) резиновая автомобильная камера.

Все покрышки для упрощения процедуры пробивались вручную с рабочей стороны протектора — сначала шилом, а затем отверткой, толщина которой сопоставима со среднестатистическим гвоздем. Соответственно, для большей реалистичности мы давали шинам спуститься до того состояния, чтобы это стало заметно визуально.

Ремкомплекты-жгуты

В магазине мы обнаружили целых три варианта ремкомплекта отечественной фирмы Airline, в которых на первый взгляд предлагалось плюс-минус одно и то же, но за разные деньги. Ради интереса мы купили все три, чтобы заодно понять, чем они друг от друга отличаются.

ATRK‑2 (131 рубль) и ATRK‑3 (165 рублей) на вид почти одинаковые, разве что в более дорогом помимо шила с игольчатым наконечником, напильника для зачистки повреждения и жгутов присутствовал тюбик клея-активатора. Самый дорогой набор ATRK‑4 за 705 рублей вдобавок включал удобный футляр-органайзер, запасной игольчатый наконечник, двукратный запас жгутов и складное лезвие.

По инструкции перед установкой жгута место прокола необходимо зачистить специальным напильником, который входит во все комплекты. Беда в том, что его толщина — добрые полсантиметра, так что протиснуть его в стандартный прокол от гвоздя оказалось серьезной проблемой: пробить насквозь несколько слоев покрышки так, чтобы напильник более-менее свободно ходил в отверстии, очень непросто. В этом плане лучшим оказался инструмент из самого дешевого набора за 131 рубль, где напильник был винтовым и вкручивался в покрышку как саморез. А вот c напильниками-терками из наборов ATRK‑3 и ATRK‑4 мы намучились.

Дальше предстояла процедура насаживания жгута на игольчатый наконечник и втискивания его в зачищенное отверстие. К нашему большому удивлению, полностью металлический инструмент из самого дорогого набора не выдержал испытания — обломалась губка наконечника. Самое интересное, что проблемой это не стало: в наборе нашелся запасной наконечник. Получается, производитель знает о слабости металла инструмента?!

С наконечниками из наборов ATRK‑2 и ATRK‑3 трудностей не возникло. Более того, пластиковые ручки под хват оказались удобнее прямого железного «штопора» из набора ATRK‑4.

Надо сказать, что вдавливание наконечника со жгутом даже в прочищенное и расширенное отверстие требует немалой физической силы. Причем это нужно успеть сделать на еще не полностью спущенной шине, иначе она будет продавливаться под нажимом.

Что касается клея-активатора из набора ATRK‑3, то он используется как растворитель жгута для окончательного закупоривания прокола с внешней стороны. Его нужно наносить не на весь жгут, а только на кончики, иначе жгут расплавится целиком и воткнуть его в прокол уже не получится.

Результат ремонта ремкомплектами Airline мы признаем положительным. Отремонтированное колесо, накачанное до двух атмосфер, за сутки так и не спустило. Однако возни и физической нагрузки при таком способе ремонта немало. Кроме того, из трех разных наборов лучше всего собрать один — с инструментом из ATRK‑2, клеем из ATRK‑3, боксом, ножом и запасом жгутов из ATRK‑4.

Баллончик с герметиком

Следующий способ ремонта проколов — баллончик со специальным раствором, который впрыскивается прямо через ниппель в пробитое колесо. Некоторые автопроизводители используют этот способ даже штатно (вместо запаски), однако отечественные автомобилисты в целом относятся к подобному «ремонту» скептически.

Мы купили первый попавшийся баллон — Runway за 400 рублей. Все, что необходимо в таком случае сделать, — присоединить штуцер баллончика к ниппелю колеса и нажать на клапан. Очень удобно, что вместе с впрыскиванием клеящего раствора происходит и подкачка колеса: баллончик вкачивает целую атмосферу воздуха.

Однако процедура требует дополнительных условий. Во-первых, ниппель обязательно должен быть сверху, чтобы раствор растекся по всей шине. Во-вторых, после впрыскивания нужно аккуратно проехать небольшое расстояние, чтобы состав еще более равномерно распределился по колесу, и только после этого накачать его до конца.

Единственный нюанс: после процедуры желательно продуть (очистить) ниппель, поскольку образовавшаяся на воздухе пена забивает его клапан и колесо может чуть травить. Ну и не совсем понятно, нужно ли затем как-то избавляться от герметика и ремонтировать колесо полноценно.

В целом, скепсис убираем. Заделанное герметиком Runway колесо также за сутки не спустило. Учитывая простоту использования и то, что в колесо без использования насоса закачивается столько воздуха, что давление увеличивается на целую атмосферу, – признаем способ действенным.

Заплатка-«грибок»

Сразу же предупредим, что этот и последующий способ самостоятельного ремонта пробитого колеса потребуют его разбортировки, так что назвать их простыми никак не получится. Если быть еще точнее, это скорее пригодится в безвыходной ситуации с большим запасом времени, поскольку ручная разбортировка колеса подручными средствами потребует немалых мучений и сил, — занятие не для всех. Нашей же главной задачей является проверка самого пластыря-«грибка», так что с позволения читателя и для ускорения теста мы все-таки воспользуемся помощью шиномонтажа.

Цена заплатки копеечная — от 20 до 50 рублей за штуку. Правда, поштучно они продаются редко: основные покупатели таких вещей — шиномонтажи и автосервисы, так что обычно пластыри-«грибки» реализуются мелким и средним оптом в комплекте от 15 штук.

Принцип работы «грибков» примерно такой же, как и у любой резиновой заплатки. Металлическая «ножка» в резиновой обертке вытаскивается изнутри через прокол, запечатывая собой отверстие и заклеивая «шляпкой» всю окружность вокруг пробоя.

Проблема в том, что предназначена заплатка-«грибок», как и жгут, для немалой дырки в колесе. Толщина «ножки» такова, что протискивается она в отверстие диаметром не менее 3–4 мм, иначе резиновая оболочка «ножки» просто съезжает. Расковыривать прокол от гвоздя до такого размера нет смысла, а потому «ножку» можно срезать и приклеить только заплатку.

Однако и тут все не так просто: клеевая основа заплатки сама по себе очень слабая и просто так не приклеится. На шиномонтажах с шины счищают внешний слой, обезжиривают поверхность, наносят клей-активатор и на шину, и на «ножку грибка» и только потом устанавливают заплатку, прижимая ее специальным ручным катком.

Имитируя полевые условия, мы протерли место прокола салфеткой, намазали заплатку клеем-активатором из набора ATRK‑3 и придавили место прокола ногой на несколько минут. Как оказалось, этого тоже было достаточно. Собранная шина ни за несколько часов, ни за сутки не спустила.

Камера

Дедовский метод ремонта колеса, который, например, использовали герои фильма «Бумер», когда волей случая попали в глухую деревню. Собственно, обстоятельства при таком способе должны быть схожие, поскольку колесо вновь потребует разбортировки, а значит, немалых заморочек и сил.

Главное преимущество перед предыдущим способом — необязательность каких-либо дополнительных средств подготовки шины. Нужна только камера, причем практически любая: относительно размера колеса можно брать разброс плюс-минус один-два размера по диаметру.

Соответственно, главная задача — достаточно аккуратно и равномерно внедрить камеру в покрышку и выдернуть штатный ниппель, вместо которого вытянуть ниппель камеры. Все это далеко непросто и требует существенных физических затрат в полевых условиях, а потому мы снова доверили дело профессионалу. Однако если сама камера целая, то и эффективность такого метода максимальная: на отремонтированном подобным способом колесе можно смело ездить до следующего пробоя.

Каков итог?

На удивление, абсолютно все способы ремонта шин показали себя эффективными и надежными — ни одно из колес так и не спустило. А поскольку ни один из методов ремонта не является финансово затратным, решающими параметрами стали простота использования и трудозатраты.

1) Итак, самым оперативным и простым способом в полевой починке пробитого колеса журнал «Движок» признает баллончик с герметиком. На ремонт уходит буквально несколько минут. В определенных ситуациях нет необходимости даже использовать насос. Цена в 400 рублей неразорительна. К тому же починить колесо таким способом способен даже ребенок. Срок годности 5 лет превращает баллончик с герметиком в крайне полезную составляющую набора автомобилиста. Единственный нюанс — не совсем ясная перспектива дальнейшей жизни колеса с герметиком внутри.

2) На втором месте — ремкомплекты со жгутами. Причем, как показала практика, самый дорогой набор не обязательно самый удобный. Два главных преимущества — невысокая цена и возможность починить колесо, не снимая его с машины. Причем способ является капитальным, то есть дальнейший профессиональный ремонт, скорее всего, уже не потребуется. Однако возни и физических усилий предстоит немало.

Оставшиеся два метода ремонта шин, повторимся, исключительно на экстремальный случай, когда другого выхода нет, поскольку требуют разбортировки колеса.

3) Дедовский вариант с установкой камеры в бескамерную шину, во‑первых, проще, во‑вторых, надежнее заплатки. Главная задача — найти в округе хоть какую-нибудь целую камеру, что на самом деле может оказаться гораздо проще, чем поиск работающего деревенского шиномонтажа или автомагазина с ремкомплектами шин. Кроме того, установка камеры способна вернуть к жизни не просто пробитую шину, а даже порезанную или разорванную.

4) Последнее место занимает установка заплатки-«грибка», которая, будем откровенны, распространена как профессиональный ремонт проколов. Обязательная разбортировка колеса и необходимость использования дополнительных инструментов и химических средств никак не стыкуются с полевыми условиями работы при пробое шины. Процесс ремонта представляет собой слишком сложную процедуру, чтобы считать его удобным.