Раздаточная коробка. Раздатка. Независимый привод колес. Принцип действия. Устройство. Достоинства, недостатки.

Раздаточная коробка и независимый привод колес. (10+)

Трансмиссия. Коробка передач. Дифференциал. Сцепление. Шрус. Раздатка. Независимый привод — Раздаточная коробка. Независимый привод колес

Дополнительно в раздаточную коробку может устанавливаться понижающая передача или даже передачи. Необходимы они для того, чтобы передавать максимальный крутящий момент на колеса при минимальной частоте вращения. Используется этот режим в основном для тяжелого бездорожья. Если вы никогда не использовали такой режим, рассказываю, как это работает с блокировкой всех дифференциалов: вы давите на газ, обороты двигателя могут быть очень высоки, а все колеса вашего автомобиля крутятся очень медленно и синхронно. Позволяет ‘вытянуть’ автомобиль, если хотя бы одно колесо имеет хорошее сцепление с поверхностью.

Раздаточная коробка может иметь ручное и автоматическое управление. Ручное позволяет иметь полный контроль над раздаваемым моментом и применяется в основном в тяжелых внедорожниках. В ручном режиме вы можете, например, выбрать следующие режимы:

- включен задний мост

- включены оба моста

- включены оба моста при блокировке межосевого дифференциала

- включены оба моста на понижающей передаче при блокировке дифференциала

- включены оба моста при автоматической блокировке дифференциала

Таким образом, в сочетании с межколесными дифференциалами вы получаете полный контроль над распределением крутящего момента от двигателя к каждому колесу.

Кстати, многие спортивные автомобили именно полноприводные. Почему? Судите сами — если весь момент мощного двигателя передать на 2 колеса они попросту могут проскальзывать. Сила их сцепления с асфальтом невелика и двигатель просто провернет их. А теперь передадим половину момента на другие 2 колеса. Ситуация улучшится. Большая мощность уйдет непосредственно в движение автомобиля. Проскальзывание колес уменьшится. Обеспечится более плавный и мощный старт, а в процессе движения более эффективное использование мощности двигателя.

Независимый привод колес

Бывает еще и независимый привод колес. Зачем он нужен? Например, у погрузчиков, косилок, тракторов. Надо понимать, что независимый он у них от другого вала, который предназначен для выполнения другой работы. Может быть установлено 2 коробки передач. Одна будет отвечать за правую пару колес, другая за левую. Тогда машина может крутиться на месте, если с одной стороны колеса будут вращаться в одну, а с другой стороны в другую сторону.

Иногда делают мотор-колеса. Например, на огромных самосвалах. Вот где на самом деле независимый привод каждого колеса. Основной двигатель внутреннего сгорания вырабатывает мощность, которая преобразуется в электричество, и оно, в свою очередь, питает 4 электродвигателя, установленные по одному на каждое колесо. Каждый со своим редуктором. Таким образом, можно осуществлять любой алгоритм движения колес. И мощность с колеса уже никогда не денется.

Вот мы и завершили с вами весь путь от двигателя к колесу по дорожке, которая называется трансмиссия. Я надеюсь, оно получилось интересным для вас.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Узлы инжекторного двигателя внутреннего сгорания. Датчик Холла. Неиспр.

Устройство инжекторного двигателя. Общий принцип работы. Обзор узлов и неисправн.

Детонация и октановое число. Влияние присадок.

Датчик детонации. Принцип работы. Угол опережения зажигания. Октановые присадки.

Неисправен мотор автомобиля? Найти неработающий цилиндр. .

Обзор неисправностей автомобильного двигателя. Троит / двоит. Падение мощности. .

Что такое зависимая и независимая подвеска, и какая из них лучше

Современные тест-драйвы приучили нас к понятиям «зависимая и независимая подвеска», и вторая в большинстве случаев не остается без своей доли похвалы, а первая – без тени упрека. В отдельных случаях – например, у Renault Duster – она и вовсе может разниться даже у одной модели в разных исполнениях. Что же такое зависимая и независимая подвеска, чем они отличаются, каковы их достоинства и недостатки, и стоит ли уделять им такое внимание при выборе нового автомобиля?

Для начала, говоря о типах подвески, стоит понять, о какой «зависимости» и «независимости» идет речь. А речь в них идет прежде всего о зависимости друг от друга колес одной оси при прохождении неровностей. Соответственно, зависимая подвеска – это такая подвеска, в которой ось жестко связывает между собой два колеса.

Из конструкции зависимой подвески напрямую следуют одновременно ее главный недостаток и некоторое преимущество: недостаток заключается в том, что при наезде одного колеса оси на неровность наклоняется и другое колесо оси, что снижает комфорт передвижения и равномерность сцепления колес с поверхностью, а преимущество – в том, что при движении по ровной дороге колеса, жестко закрепленные на оси, не меняют своего вертикального положения при прохождении поворотов, что обеспечивает равномерное и постоянное сцепление с поверхностью.

Однако недостатки зависимой подвески на этом не заканчиваются. Кроме зависимости колес друг от друга, распространение такой подвески в современных легковых автомобилях было сведено к нулю из-за больших неподрессоренных масс, а также необходимости сильно поднимать пол автомобиля для обеспечения полноценной артикуляции подвески, особенно в случае с ведущим мостом.

Говоря о зависимой подвеске, стоит отметить несколько важных фактов. Во-первых, зависимая подвеска в современных автомобилях практически не встречается на передней оси – там ее вытеснила более совершенная, легкая и удобная схема МакФерсон. На улицах еще можно встретить автомобили с мостом спереди – но это либо старые полноприводные внедорожники с двумя ведущими мостами, либо грузовики и автобусы. Таким образом, говоря о зависимой подвеске при выборе современного автомобиля, мы имеем в виду ее применение на задней оси.

Во-вторых, зависимая подвеска может быть разной конструкционно и присутствовать как на ведущей, так и на ведомой задней оси. В первом случае это мост, подвешенный на продольных рессорах или продольных направляющих рычагах: такая схема еще встречается на некоторых современных внедорожниках и пикапах. Во втором случае – это задняя балка, которая применяется на недорогих переднеприводных автомобилях. Иногда в конструкции такой балки применены торсионы, работающие на скручивание, и речь идет о так называемой полузависимой балке – но конструктивно это все та же зависимая подвеска с несколько иным принципом работы.

Независимая подвеска – это такая подвеска, в которой колеса одной оси не связаны друг с другом, и изменение положения одного колеса не оказывает влияния на другое.

В противовес зависимой подвеске, одним из основных преимуществ независимой является именно то, что при наезде одного колеса на неровность другое не меняет своего положения. Эта независимость работы подвесок на разных сторонах оси обеспечивает больший комфорт и более равномерное сцепление с поверхностью при прохождении неровностей. Кроме того, независимая подвеска обеспечивает меньшие неподрессоренные массы, а также позволяет работать над их уменьшением за счет изменения конфигурации и материалов изготовления элементов подвески – к примеру, алюминиевые рычаги на сегодняшний день являются довольно популярным способом снижения неподрессоренных масс у дорогих автомобилей. Один из недостатков – то, что параметры положения колеса вроде развала, схождения и ширины колеи могут меняться при работе подвески.

Конструктивных вариаций независимых подвесок существует намного больше, чем зависимых – за многие годы были разработаны схемы на продольных, косых и поперечных рычагах, многорычажные, пневматические, гидропневматические и активные подвески, и даже вариации с магнитореологическими амортизаторами, заполненными ферромагнитной жидкостью, изменяющей свои свойства под воздействием магнитного поля. Однако принципиальные цели разработки всех этих конструкций остались теми же, что и раньше: это обеспечение максимального комфорта при передвижении, стабильности в поведении автомобиля и улучшения его управляемости.

При выборе автомобиля стоит учитывать потенциальные сценарии его эксплуатации и собственные пожелания к стоимости его обслуживания. В целом здесь работает простой принцип «чем сложнее, тем дороже».

Зависимая подвеска более проста по конструкции и, соответственно, ее обслуживание будет более простым и дешевым, а ремонт ей, скорее всего, потребуется позже, чем независимой у автомобилей в одной ценовой категории. Однако, выбирая простоту и надежность, придется смириться с чуть меньшими комфортом и управляемостью. Отдельно стоит упомянуть внедорожники: в случае выбора автомобиля высокой проходимости зависимая мостовая подвеска (как минимум, сзади) является практически безальтернативным выбором.

Независимая подвеска имеет более сложную конструкцию – это означает, что с одной стороны, она обеспечит больший комфорт и более азартную управляемость, но при этом ее ресурс, скорее всего, окажется пониже, а ремонт не ограничится заменой пары сайлентблоков. Но, справедливости ради, стоит отметить, что ремонт и обслуживание многорычажных подвесок популярных автомобилей в настоящее время не является чем-то запредельно сложным или дорогим.

Таким образом, если вы готовы немного переплатить за больший комфорт, а сценарий использования автомобиля – преимущественно городской или по хорошим дорогам, то оптимальным выбором станет независимая подвеска. Если же при выборе машины вы стремитесь к максимальной экономичности в ремонте и обслуживании, или автомобиль будет эксплуатироваться в жестких условиях, где ресурс подвески приоритетнее комфорта и управляемости, то стоит предпочесть более простую зависимую подвеску.

Самый полный привод

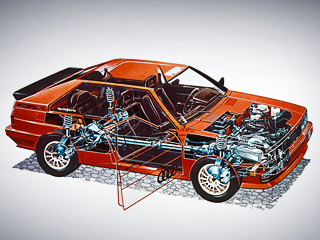

Купе Audi quatrro в сыграло ключевую роль в популяризации легковых автомобилей со всеми ведущими колёсами. Но немецкую фирму ни в коем случае нельзя назвать пионерами полного привода.

Этот материал мы задумывали как типичный «ликбез» из серии «Всё, что вы хотели знать о полном приводе, но не знали, у кого спросить». Чем дифференциальный привод отличается от подключаемого с помощью вискомуфт или агрегатов типа Haldex, для чего нужны самоблокирующиеся дифференциалы. Но чем больше мы изучали историческую сторону вопроса, тем больше удивлялись. Оказывается, первый легковой автомобиль с постоянным полным приводом был сделан в Голландии ещё сто лет назад! А в 1935 году, например, полноприводный американский гоночный автомобиль чуть было не спас человечество от Второй мировой войны.

Зачем легковому автомобилю полный привод? Сейчас, в начале XXI века, этот вопрос кажется риторическим. Конечно же, для лучшей реализации тяговых сил двигателя. Для того чтобы колёса при разгоне на скользком покрытии как можно меньше буксовали вхолостую. Четыре ведущих колеса лучше, чем два! Но человечество долго постигало эту азбучную истину. Спросите любого автознатока — и он вам ответит, что эра полного привода на массовых легковых автомобилях началась только в с появлением Audi Quattro. Назовёт он и редких предшественников — например, английский суперкар Jensen FF 1966 года и Subaru Leone 4WD 1972 года. Впрочем, настоящий знаток тут же оговорится: первые полноприводные автомобили Subaru не имели постоянного полного привода — он был подключаемым. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Паллиатив

Подключаемый привод на одну из пар колёс — решение на легковых автомобилях паллиативное. Такую трансмиссию в англоязычном мире часто называют Part-Time 4WD, «временный полный привод», и пришла она из мира внедорожников и грузовой техники повышенной проходимости. Такой автомобиль, у которого одна из осей постоянно ведущая, а другая жёстко подключается в случае необходимости, способен проявить свои полноприводные качества только на время преодоления бездорожья. А для движения по дорогам с твёрдым покрытием жёсткий полный привод приходится отключать. Почему? Причина — в так называемой циркуляции мощности. Ведь в повороте передние колёса проходят больший путь, двигаясь по дугам большего радиуса, а значит, и вращаются быстрее задних. Причём чем круче поворот, тем разница больше. И на автомобилях с таким типом привода тяга на передних колёсах падает, а на задних — наоборот, растёт. В некоторых случаях тяговый момент может смениться тормозным, то есть передние колёса будут увеличивать сопротивление движению автомобиля. Когда под колёсами грязь или снег, в этом нет ничего страшного — разве что автомобиль станет хуже слушаться руля и пойдёт наружу «плугом» с вывернутыми колёсами.

Тем не менее блокированный полный привод на легковых дорожных автомобилях применяли. Правда, это были скорее легковушки повышенной проходимости. Например, в СССР ещё в 1938 году небольшими партиями начали выпускать ГАЗ-61 — полноприводную «эмку» с шестицилиндровым мотором и с подключаемым передним мостом. После войны делали и «внедорожный» вариант «Победы», , и с аналогичной трансмиссией. Да и Subaru Leone 4WD 1972 года, кстати, тоже делали для преодоления внедорожья — клиренс у машин с подключаемым задним мостом был выше, чем у обычных переднеприводных Subaru.

Итак, на дорогах с твёрдым покрытием, где легковые автомобили проводят большую часть времени, подключаемый привод бесполезен — он лишь утяжеляет автомобиль. Ведь всё это время машине приходится «возить с собой» раздаточную коробку, в которой происходит отбор мощности к «временно ведущей» второй оси, ещё один карданный вал, главную передачу второго моста.

Меж тем превратить «временный» полный привод в постоянный, , очень просто. Нужно лишь добавить в раздаточную коробку межосевой дифференциал.

Постоянный полный

Зачем нужен межосевой дифференциал? Два межколёсных дифференциала, передний и задний, позволяют каждой паре колёс в поворотах вращаться с разными скоростями. А межосевой выполняет эту работу для обоих ведущих мостов. Поэтому автомобиль с тремя дифференциалами легко может двигаться с постоянным полным приводом по любым дорогам!

Элементарно? Меж тем до начала годов считалось, что постоянный полный привод дорожным автомобилям не нужен. Мол, к чему двигателю на сухом асфальте постоянно вращать вторую пару колёс и соответствующие детали трансмиссии — это и шум, и повышенный расход топлива. И лишь после появления Audi Quattro общественное мнение стало меняться в сторону постоянного полного привода. Ведь тяга двигателя при этом постоянно распределяется не на два, а на все четыре колеса, оставляя больший запас по сцеплению для восприятия боковых сил. И в повороте такой автомобиль оказывается намного более устойчивым при разгоне или при торможении двигателем.

Кстати, первыми массовыми автомобилями с межосевыми дифференциалами в трансмиссии считаются Range Rover (1970) и наша «Нива» (1976). Но так как обе эти машины всё-таки принадлежат к внедорожному племени, то лавры первопроходца среди легковушек пожинает Audi Quattro.

А что же конструкторы гоночных автомобилей — неужели они не применили постоянный полный привод раньше? Мы знали, что попытки сделать полноприводные гоночные машины предпринимались и до эпохи Quattro. Например, первым послевоенным проектом Фердинанда Порше был полноприводный гоночный болид Cisitalia 360 среднемоторной компоновки с полуторалитровым двигателем. Но доподлинно известно, что привод на передние колёса у этого чуда техники был отключаемым — гонщик должен был задействовать его только на прямых участках трассы, а перед поворотом вновь переходить на задний привод.

А были ли предшественники у Чизиталии? Оказалось, например, что тот же Фердинанд Порше ещё в 1900 году построил электромобиль с четырьмя ведущими мотор-колёсами. Но настоящий шок у автознатока вызовет гоночный автомобиль голландской фирмы Spyker образца 1902 года. В те дремучие времена, когда даже тормоза делали только на задних колёсах, у этого автомобиля был самый что ни на есть постоянный полный привод — с межосевым дифференциалом!

Так что можно смело заявлять, что нынче схема 4WD справляет своё столетие. Полноприводных Спайкеров было выпущено немного — они стоили сумасшедших денег и по разным причинам не смогли добиться успеха в гонках. Не намного удачнее оказались и другие полноприводные гоночные автомобили — Bugatti Tipo 53 и Miller FWD начала годов. Что касается Bugatti, то инициатива принадлежала фиатовскому инженеру Антонио Пикетто, который в 1930 году предложил Этторе Бугатти построить гоночную машину с колёсной формулой 4×4. И в 1932 году были сделаны три полноприводных Bugatti Tipo 53 — с мощными компрессорными трёхсотсильными моторами, с постоянным полным приводом и с тремя дифференциалами.

Интересно, что перед созданием полноприводного Bugatti итальянцы тщательно изучили приобретённый специально под разборку переднеприводный американский гоночный Miller. В свою очередь американец Гарри Миллер заинтересовался затеей Бугатти и тоже решил построить полноприводную версию своего автомобиля, заручившись спонсорством фирмы FWD (Four Wheel Drive — «Четыре ведущих колеса»), выпускавшей грузовики с колёсной формулой 4×4. Так появились полноприводные гоночные болиды Miller FWD.

Именно с этими машинами связан любопытный эпизод: во время гонки на берлинском треке Avus в 1935 году полноприводный Miller шёл третьим, когда его рядная «восьмёрка» не выдержала и буквально взорвалась. При этом куски мотора лишь немного не долетели до трибуны, на которой среди прочих важных персон из национал-социалистической партии сидел сам Гитлер! Право, редкий случай, когда об отсутствии человеческих жертв стоит пожалеть. Прилетел бы осколок поршня в голову одного человека — и ход мировой истории был бы совсем другим.

Но Bugatti Т53 и Miller FWD не получили должной оценки — подвели «сырая» конструкция и постоянные поломки. Зато следующий эпизод в истории легковых машин с постоянным полным приводом оказался воистину судьбоносным.

Формула Фергюсона

Чтобы оценить всю важность того, что происходило в Англии на рубеже годов, вернёмся к теории. Межосевой дифференциал создан для того, чтобы «развязать» обе ведущие оси. Например, задние колёса бешено буксуют, а передние стоят на месте. И дифференциал этому никак не препятствует!

Лекарство от этого недуга впервые придумали конструкторы внедорожников — это принудительная блокировка. В нужный момент водитель дёргает за рычаг, механизм намертво фиксирует шестерни межосевого дифференциала — и трансмиссия из дифференциальной, «свободной», становится жёстко замкнутой. Именно по этой схеме были сделаны и первые поколения автомобилей Range Rover, и наша «Нива», и множество других внедорожников. И, кстати, первые автомобили Audi Quattro тоже — в этих машинах до 1984 года водителю приходилось самостоятельно включать блокировку межосевого дифференциала.

Но это решение опять-таки паллиативное: блокировку на дорожной машине можно задействовать только на бездорожье. А на асфальте её нужно выключать. И если автомобиль внезапно попадёт на скользкий участок, колёса одной из осей при подаче тяги начнут буксовать раньше других.

А можно ли сделать так, чтобы дифференциал при пробуксовке блокировался сам, автоматически? Внедрение самоблокирующегося межосевого дифференциала связано с именем англичанина Тони Ролта, гонщика и конструктора. Он и его друг Фред Диксон, тоже гонщик и страстный любитель повозиться с автомобильными железками, ещё до войны открыли собственное бюро Rolt/Dixon Developments по подготовке гоночных автомобилей. После войны два друга увлеклись идеей постоянного полного привода. Построив экспериментальную полноприводную «тележку» под названием «Краб», Ролт и Диксон в 1950 году перешли под крыло Гарри Фергюсона, преуспевающего тракторного фабриканта. Так возникла фирма Harry Ferguson Research.

Фергюсона мало интересовали гоночные болиды, зато он мечтал о безопасном дорожном автомобиле, колёса которого не буксовали бы при разгоне и не блокировались при торможении. И Ролт с Диксоном решили спроектировать такую машину «с нуля» — полностью, включая кузов, трансмиссию и силовой агрегат!

Знаний друзьям не хватало, и на должность компетентного главного конструктора пригласили Клода Хилла, который ради столь интересной работы покинул Aston Martin. Но несмотря на финансы Фергюсона, работа шла неспешно — экспериментальный седан Ferguson R4 был готов только через шесть лет. Зато какой: полноприводный, с оппозитной «четвёркой», с дисковыми тормозами на всех колёсах и с электромеханической антиблокировочной системой Dunlop MaxaRet, позаимствованной из авиации!

Но самое интересное для нас заключалось внутри раздаточной коробки прототипа. Разобрав её, помимо дифференциала мы бы увидели ещё дополнительный «набор» шестерёнок, две шариковые обгонные муфты и два пакета фрикционов. Пока колёса не скользили, всё это хозяйство мирно вращалось вхолостую. Но когда начиналась пробуксовка колёс одной из осей и разность частот вращения выходных валов достигала определенной величины, одна из муфт срабатывала, сжимала «свой» пакет фрикционов — и те тормозили шестерни дифференциала, моментально блокируя его и превращая дифференциальный привод в жёсткий!

Следующий прототип Ferguson R5 1962 года, на подготовку которого снова ушло шесть лет, оказался ещё интереснее — это был легковой полноприводный универсал. Эксперты журнала Autocar, которые позже испытывали Ferguson R5, делились впечатлениями: «Автомобиль достигает предела скольжений на невероятно высоких скоростях!»

Но никто из автомобилестроителей так и не взялся за выпуск первого в мире полноприводного универсала с межосевым самоблокирующимся дифференциалом и с АБС — слишком сложным и дорогим получился бы серийный Ferguson. Однако в 1962 году Ролту всё-таки удалось заинтересовать руководство компании Jensen — он предложил адаптировать полноприводную трансмиссию для купе Jensen CV8 с трёхсотсильным крайслеровским мотором V8, которое тогда готовили к серийному производству. Полный привод оказался мощному и скоростному купе как нельзя кстати!

Через три года был построен экспериментальный полноприводный Jensen FF. А в 1966 году появилась следующая модель — Jensen Interceptor, с ещё более мощной «восьмёркой». Кроме заднеприводного купе предлагался и вариант со скромным шильдиком JFF. Это был знаменитый Jensen FF — первый в мире полноприводный серийный автомобиль с самоблокирующимся межосевым дифференциалом и с АБС! Буквы FF — это Formula Ferguson, обозначение запатентованной Ролтом и коллегами трансмиссии.

Все без исключения автомобильные журналисты того времени упоминали выдающуюся устойчивость полноприводных Дженсенов и «практически неограниченный запас тяги на мокром асфальте». Жаль, что самого Фергюсона к тому времени уже не было в живых — он умер в

Почему мы столь подробно рассказываем о Формуле Фергюсона? Да потому, что именно фирма Harry Ferguson Research впервые в мире уделила столь серьёзное внимание полному приводу как средству повышения активной безопасности!

Мы уже говорили, что привод на четыре колеса оставляет больший запас по сцеплению для восприятия боковых сил. И это плюс. Но есть и минус — теряется однозначность реакций на подачу топлива. Если на мощном заднеприводном автомобиле в скользком повороте резко нажать на газ, это вызовет занос задней оси. На переднеприводной машине, наоборот, при подаче тяги в скольжение сорвутся передние колёса. Хорошо это или плохо — не в том дело. Главное, что водитель всегда знает, как поведёт себя автомобиль в таком случае.

А какая ось сорвётся в скольжение на полноприводном автомобиле? На этот вопрос ответить непросто. Если в данный момент больше разгружен передок или под передними колёсами более скользкое покрытие, то начнётся снос. А если худшие условия по сцеплению имеют задние колёса, то машина уйдёт в занос. Реакция может быть неоднозначной! И это небезопасно.

К счастью, Тони Ролт сам был гонщиком, причём очень хорошим — однажды, в начале он даже выиграл гонку в Ле-Мане. Поэтому Ролт с коллегами с самого начала попытались избежать неоднозначности полного привода, применив несимметричный межосевой дифференциал. На задние колёса всех машин с фергюсоновскими трансмиссиями подавалось 63% крутящего момента, на передок — 37%. Таким образом реакция на увеличение тяги была приближена к заднеприводной.

Самоблокирующийся дифференциал позволил Дженсену взять лучшее от обоих типов трансмиссий. Лёгкий вход в поворот и отсутствие циркуляции мощности в штатных режимах движения без пробуксовки — от дифференциального привода. А лучшую реализацию тяги двигателя при пробуксовке — от жёсткого.

Но обгонные муфты механизма блокировки работали жёстко, в пульсирующем режиме, моментально превращая несимметричный дифференциальный привод в блокированный и обратно. Поэтому при пробуксовке неоднозначность увеличивалась! Был нужен механизм, который бы более гибко и плавно изменял степень блокировки межосевого дифференциала. И в конце годов Тони Ролт вместе с Дереком Гарднером, который позже был главным конструктором болидов Tyrrell, занялись странными, на первый взгляд, экспериментами с силиконовой жидкостью, что использовалась в муфтах привода вентиляторов радиаторов. Да-да, именно Ролт с Гарднером вошли в историю как изобретатели вискомуфты!

Самоблокирующиеся развиваются

Цилиндр с пакетами фрикционов внутри, заполненный силиконовой жидкостью, отлично подходил для намеченной Ролтом цели — тормозить шестерни межосевого дифференциала при пробуксовке колёс. Пока скорости вращения всех колёс примерно равны, вискомуфта никак не вмешивается в работу межосевого дифференциала. Но вот колёса одной из осей забуксовали. Шестерёнки межосевого дифференциала тут же начинают раскручиваться, связанные с ним пакеты фрикционов вискомуфты «взбивают» силиконовую жидкость, и муфта «схватывается», блокируя межосевой дифференциал частично или полностью.

Такое устройство блокировало дифференциал плавнее и мягче, что положительно сказывалось на управляемости. После оформления патентов на вискомуфту Тони Ролт в 1971 году образовал фирму FF Developments — специально для того чтобы оснащать автомобили полноприводными трансмиссиями своей разработки. Например, среди первых заказов фирмы были полноприводные версии фургончиков Bedford для английских лесничеств, партия автомобилей Ford Zephyr FF для полиции или седаны Opel Senator 4×4 для британской военной миссии в Берлине. Но самым главным достижением FFD стала трансмиссия для американского автомобиля AMC Eagle, который выпускался с 1979 по 1988 год. Это был обычный легковой AMC Concord, но с поднятым на 75 мм кузовом и с увеличенными «внедорожными» шинами. И конечно же, с полноприводной трансмиссией. Причём впервые в мире серийный автомобиль был оснащён межосевым дифференциалом, блокирующимся вискомуфтой!

Конечно, создавался AMC Eagle главным образом для тех, кто периодически штурмует бездорожье, — полный привод появился на этих машинах не из-за желания добиться более уверенного разгона или лучшей устойчивости и управляемости, как в случае с суперкаром Jensen FF или с Audi Quattro. Но с трансмиссионной точки зрения прямыми наследниками AMC Eagle стали такие драйверские автомобили, как Subaru Impreza Turbo или Mitsubishi Lancer Evo с первого по шестое поколения. Ведь их межосевые дифференциалы тоже блокируются встроенными вискомуфтами.

Серийное купе Audi Quattro, которое появилось в 1981 году, через два года после дебюта AMC Eagle, оснащалось обычным «свободным» межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Правда, Фердинанд Пьех, который в начале был начальником инженерного департамента Audi, выбрал для Quattro очень изящную схему, отлично подходившую для компоновки ингольштадтских машин. Продольно расположенный силовой агрегат переднеприводного автомобиля прямо-таки указывал торцом коробки передач на задние колёса — осталось лишь встроить в корпус трансмиссии межосевой дифференциал. Но для привода на передние колёса конструкторы Пьеха не стали городить традиционный для полноприводников огород с отдельной «раздаткой». Немцы сделали вторичный вал коробки полым — и сквозь него пропустили приводной вал передних колёс. Воистину, всё гениальное просто.

С самого начала на Audi, в отличие от FFD, выбрали симметричное распределение крутящего момента по осям — . А в 1984 году из салонов полноприводных Audi наконец-то исчезли архаичные ручки принудительной блокировки «центра» — в трансмиссиях Quattro появился привычный нам самоблокирующийся дифференциал Torsen. Название Torsen происходит от английских слов torque sensing и отражает способность этого чисто механического устройства мгновенно и плавно увеличивать степень своей блокировки в ответ на изменение крутящего момента на выходных валах. Поэтому Торсену не нужна вискомуфта — он блокируется сам. Причём срабатывает не от разности скоростей вращения уже после начала пробуксовки, а ещё до начала скольжения: Torsen способен реагировать на изменение сцепных условий в пятне контакта шин с дорогой!

Кстати, когда в последнее время конструкторы больших внедорожников стали задумываться о достижении «легковой» управляемости, они тоже вспомнили про Torsen — он используется в трансмиссиях таких автомобилей, как новый Range Rover, VW Touareg/Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser Prado.

Но вернёмся в Триумфальный выход Audi Quattro на раллийную сцену послужил началом полноприводного бума — все раллийные команды группы В бросились создавать версии 4×4. Один за другим появились Peugeot 205 T16, Metro 6R4, Lancia Delta S4, Ford RS200. Все как один — с вискомуфтами в самоблокирующихся дифференциалах разработки FFD. За работу с раллийными командами на FFD отвечал Стюарт Ролт, сын Тони.

В начале годов обращался к FFD и завод АЗЛК, когда было решено проектировать раллийную полноприводную модификацию «Москвича»-2141 . С помощью англичан была создана трансмиссия с тремя самоблокирующимися дифференциалами — передним, задним и межосевым (точь-в-точь как на болидах Ford RS200). Управляемость экспериментальных полноприводных «Москвичей» в предельных режимах заслуживала самых лестных оценок — поведение машин в скольжении было предсказуемым и удобным для гонщиков. Оказалось, что, подбирая «жёсткость» блокирующих вискомуфт во всех трёх дифференциалах, можно в широком диапазоне настраивать управляемость автомобиля. Например, более «строгая» блокировка заднего межколёсного дифференциала повышает склонность автомобиля к заносу задней оси. Увеличение коэффициента блокировки переднего или межосевого дифференциала, наоборот, повышает запас устойчивости — автомобиль менее охотно заезжает в поворот из-за проскальзывания и сноса передних колёс.

Однако такая настройка актуальна только в одном случае — при раллийном стиле езды со скольжениями. Поэтому три самоблокирующихся дифференциала — это прерогатива болидов группы WRC. Причём на этих машинах, как правило, внутрь дифференциалов встроены уже не вискомуфты, а пакеты многодисковых фрикционов с гидроприводом и с электронным управлением. Таким образом конструкторы получают широчайшие возможности по настройке управляемости в режиме реального времени. Например, при входе в поворот бортовой компьютер может «распустить» муфты во всех трёх дифференциалах, превратив их в «свободные» — чтобы автомобиль легче заходил в вираж. А когда пилот начнёт ускоряться при выходе на прямую, электроника даст команду, и сервопривод «зажмёт» муфты в дифференциалах таким образом, чтобы добиться минимальной пробуксовки всех колёс и в то же время не перейти грань приемлемой недостаточной поворачиваемости, за которой болид вынесет наружу виража.

Кстати, первыми применили управляемые муфты в Daimler-Benz — в трансмиссии автомобиля Mercedes-Benz 4Matic с кузовом W124 образца 1986 года. Причём муфт там было три — при необходимости электроника сперва подключала привод на передние колёса, а потом последовательно задействовала блокировки межосевого и заднего межколёсного дифференциалов. Но такая трансмиссия оказалась неоправданно сложной. Кроме того, на нестабильном покрытии электроника то подключала передние колёса, то отключала.

Ещё одним пионером применения электронноуправляемых муфт в скоростных автомобилях стала фирма Porsche — на модели Porsche 959 1986 года было две муфты, а электроника работала в четырёх режимах, которые мог выбирать водитель. Позже серийные автомобили с трансмиссиями подобной сложности начали выпускать японцы — это, например, Mitsubishi Lancer Evo, наиболее совершенный полноприводный дорожный автомобиль из всех, что когда-либо проходили испытания Авторевю. Эволюция с межосевым управляемым дифференциалом ACD и задним дифференциалом с активным распределением крутящего момента AYC способна творить чудеса.

Вместо дифференциала

Пока раллийные инженеры колдовали с механизмами самоблокировки, конструкторы массовых легковушек, наоборот, пошли по пути упрощения — и вообще отказались от межосевого дифференциала, заменив его вискомуфтой. Первым европейским легковым автомобилем с такой трансмиссией стал Volkswagen Golf II Syncro 1985 года — его трансмиссию разрабатывали инженеры фирмы GKN, которая ещё в 1969 году приобрела FFD. Преимуществами такой схемы были простота и унификация полноприводной модели с базовой. В нормальных условиях автомобиль сохранял характеристики и управляемость переднеприводного, а при пробуксовке передних колёс уже через 0,2 секунды срабатывала вискомуфта, способная подавать назад до 70% крутящего момента.

Но такой «упрощенный» привод задних колёс обладал существенным недостатком — даже небольшая задержка в срабатывании вискомуфты усугубляла неоднозначность реакций. При подаче газа в скользком повороте автомобиль сначала сносило наружу, как переднеприводный, а потом, с подключением задних колёс, он резко менял характер — и мог уйти в занос.

Здесь отличились японцы — они неоднократно пытались сгладить этот недостаток, подбирая характеристики вискомуфт и используя их не только для включения привода на задние колёса, но и для блокировки межколёсных дифференциалов. На некоторых моделях (например Nissan Sunny/Pulsar 1988 года) было аж три вискомуфты: одна включала привод на задние колёса, а две другие служили для блокировки межколёсных дифференциалов. В автомобилях Ноnda Concerto 4WD вискомуфты заменяли не только межосевой, но и задний межколёсный дифференциал.

Но потом оказалось, что вместо вискомуфты в приводе задних колёс гораздо удобнее использовать просто фрикционную муфту, пакеты которой сжимаются гидроприводом. А управлять сжатием фрикционов и, соответственно, регулировать величину подаваемого к задним колёсам крутящего момента отлично может электроника.

Нынче большинство легковых полноприводников и паркетников имеют в приводе одной из осей управляемую муфту — будь то Haldex на автомобилях гольф-платформы концерна VW, система фирмы Honda или xDrive на BMW. Причём быстродействие современных муфт сделало задержку в подключении колёс практически незаметной — теперь всё зависит только от того, как настроена управляющая электроника. Например, трансмиссии автомобилей Golf 4Motion и Audi A3 Quattro совершенно идентичны конструктивно. Но разное программное обеспечение позволяет фольксвагеновцам выбирать симметричное распределение момента по осям, а инженеры Audi предпочитают подавать назад только 40% тяги, придавая своим машинам более переднеприводный характер. Дело вкуса.

А какие из этих схем предпочитаем мы? Легковые дорожные автомобили с подключаемым вручную приводом на вторую ось ныне, слава богу, не выпускаются. А что касается остальных трёх схем.

Конечно же, самые интересные, с нашей точки зрения, автомобили — это наследники Формулы Фергюсона, в трансмиссиях которых есть самоблокирующийся межосевой дифференциал. И неважно, какими путями осуществляется блокировка — вискомуфтой, как на автомобилях Subaru, механическим дифференциалом Torsen, как на моделях Audi Quattro, VW Phaeton, или электронноуправляемыми муфтами (Mitsubishi Lancer Evo). Главное, что автоматически блокирующийся «центр» при грамотной настройке может значительно улучшить управляемость автомобиля — сделать его более безопасным и приятным для искушённого водителя.

Но машины с автоматически подключаемым приводом на задние колёса мы тоже не сбрасываем со счетов — их становится всё больше. Муфту Haldex в последнее время активно используют Volvo и Saab. Трансмиссии со «свободными» межосевыми дифференциалами тоже находят своё применение — причём на таких скоростных автомобилях, как Мерседесы 4Matic всех классов. Но на этих машинах вместе с дифференциальным полным приводом в обязательном порядке «работает» неотключаемая антипробуксовочная электроника, которая в какой-то мере компенсирует отсутствие механизма самоблокировки.

Однако в последнее время мы замечаем, что по реальным ездовым свойствам автомобили с разными полноприводными трансмиссиями становятся все ближе друг к другу — естественно, при движении по дорогам общего пользования, а не на раллийных трассах. И чем более совершенными будут становиться электронные антипробуксовочные системы и программы управления муфтами типа Haldex, тем меньше будет различаться управляемость оснащённых ими автомобилей. Очевидно, это и есть прогресс.

Материал адаптирован к публикации с разрешения ООО «Газета «Авторевю». Все права на перепечатку принадлежат Авторевю.