Аксиально-поршневые насосы: устройство, принцип работы, плюсы и минусы

Насос аксиально-поршневой – это техническое устройство, относящееся к категории гидравлических машин, механическая энергия рабочего органа которых преобразуется в энергию движущегося потока жидкости. Если такие машины совершают обратное действие (другими словами, энергия потока жидкости преобразуется в механическую), они называются гидромоторами. Использоваться как гидромоторы, так и гидравлические насосы стали достаточно давно, а сегодня они активно применяются практически везде.

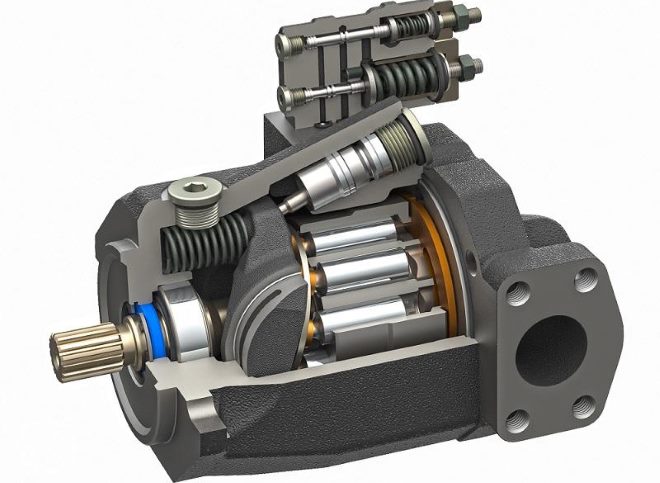

Аксиально-поршневые насосы устанавливаются на самосвалах, бункеровозах, мультилифтах и другой технике

Что собой представляет гидронасос аксиально-поршневого типа

Насос гидравлический аксиально-поршневой, как и радиально-поршневой, является устройством объемного типа, которое функционирует за счет изменения объема рабочих камер. В гидравлических насосах аксиально-поршневой группы такие рабочие камеры сформированы расточками, которые выполнены в цилиндрическом блоке. В отличие от радиально-поршневых насосов, у аксиально-поршневых машин внутренние рабочие камеры располагаются параллельно по отношению к поршням и оси самого устройства. В ходе перемещения поршней такого насоса при вращении цилиндрического блока происходит увеличение или уменьшение объема рабочих камер, что и позволяет устройству всасывать и отдавать перекачиваемую им жидкость.

Аксиально-поршневой насос в разрезе

Как и у радиально-поршневых насосов, рабочие камеры аксиально-поршневых устройств соединены с всасывающим и нагнетательным патрубками, через которые и осуществляются забор и отдача перекачиваемой воды. Процесс соединения рабочих камер с всасывающим и нагнетательным патрубками насосов, относящихся к аксиально-поршневой группе, происходит поэтапно. По тому, как работает гидравлический насос, относящийся к аксиально-поршневому типу, он схож с паровыми и радиально-поршневыми насосами.

Конструктивные особенности и принцип действия

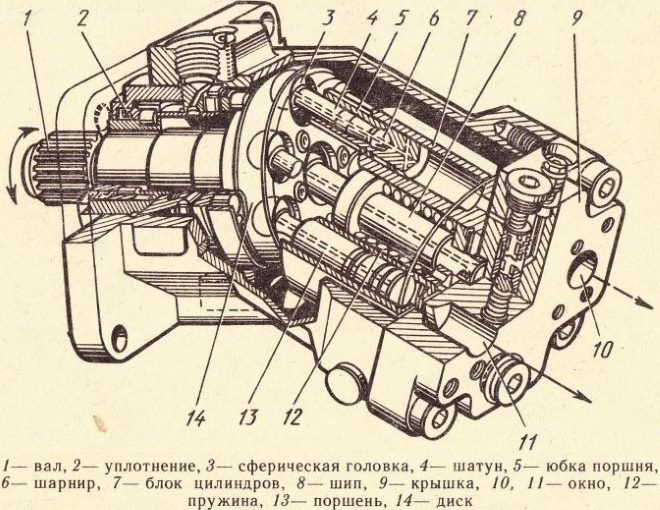

Гидронасос аксиально-поршневого типа состоит из следующих элементов:

- поршней, также называемых плунжерами, которые входят в состав блока цилиндров;

- элементов шатунного типа;

- ведущего вала, который также называется основным;

- механизма, который выполняет распределительные функции.

Устройство аксиально-поршневого насоса с наклонным блоком

Принцип, по которому работает поршневой гидронасос аксиального типа, основывается на том, что его основной вал, вращаясь, сообщает движение элементам блока цилиндров. Вращение основного вала насосов аксиально-поршневого типа преобразуется в возвратно-поступательное перемещение поршней, совершаемое параллельно оси блока цилиндров. Именно благодаря характеру таких движений поршня, которые являются аксиальными, насос и получил свое название.

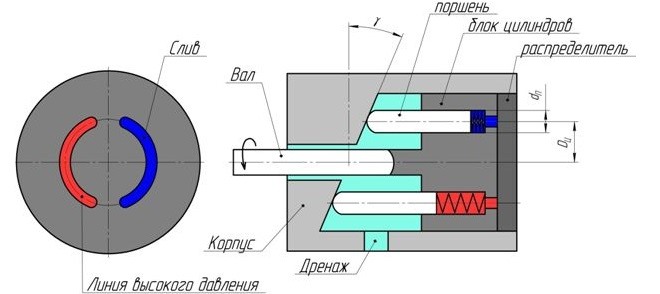

Принцип работы аксиально-поршневого гидронасоса

В результате движения, совершаемого поршнями в цилиндрах аксиально- плунжерного насоса, происходит попеременное всасывание и последующее нагнетание жидкости через соответствующие патрубки. Соединение рабочей камеры насоса с его всасывающими и нагнетающими линиями происходит последовательно, при помощи специальных окон, выполненных в распределительном механизме. Чтобы минимизировать риск возникновения неисправностей при работе блока цилиндров гидронасосов аксиально-поршневого типа, а также обеспечить надежную эксплуатацию такого устройства, его распределительный механизм максимально плотно прижимается к блоку цилиндров, а окна такого блока разделяются между собой специальными уплотнительными прокладками. На внутренней поверхности окон распределительного механизма выполнены дроссельные канавки, наличие которых позволяет уменьшить величину гидравлических ударов, возникающих в трубопроводной системе при работе насоса. Наличие таких канавок на внутренней поверхности окон распределительного механизма помогает максимально плавно повышать давление рабочей жидкости, создаваемое в цилиндрах.

Как становится понятно из вышеописанной конструкции аксиально-поршневого гидравлического насоса, его рабочими камерами являются цилиндры, расположенные параллельно (аксиально) оси его ротора, а вытеснение жидкости из таких цилиндров осуществляется за счет возвратно-поступательных движений поршня.

Основные разновидности

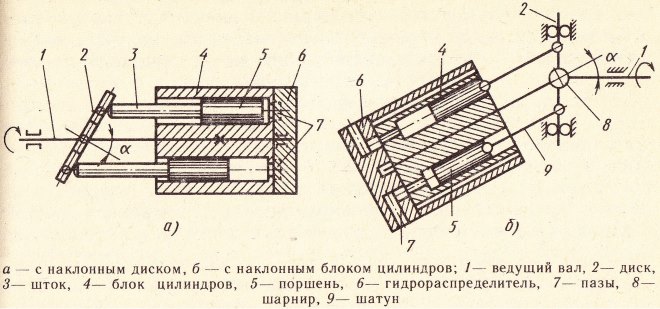

По своему конструктивному исполнению поршневой гидронасос, как и гидромотор аксиально-поршневого типа, может относиться к одной из следующих категорий:

- устройства с шайбой, устанавливаемой под определенным углом;

- аксиально-поршневые насосы или гидромоторы, оснащенные блоком цилиндров наклонного типа.

Блок цилиндров гидромоторов и гидравлических насосов аксиально-поршневого типа, оснащенных наклонной шайбой, установлен соосно по отношению к приводному валу и при этом жестко связан с ним. Поршни, перемещающиеся в проточках рабочей камеры, опираются своей торцевой поверхностью на шайбу, которая устанавливается под углом к оси приводного вала. Принцип работы такого аксиально-поршневого насоса заключается в том, что при совместном вращении соединенных между собой приводного вала и наклонной шайбы поршни устройства начинают двигаться возвратно-поступательно, уменьшая или увеличивая таким образом объем рабочих камер.

Когда же объем рабочих камер начинает изменяться, осуществляется всасывание и выталкивание перекачиваемой через насос жидкости. Устройства с наклонной шайбой относятся к регулируемым гидронасосам, так как, изменяя угол, под которым расположена рабочая поверхность наклонной шайбы, можно менять и параметры потока перекачиваемой жидкости. Более того, при помощи такого насосного устройства можно осуществлять реверсирование подачи воды, изменяя направление угла наклона шайбы к оси приводного вала на противоположное. Насосы аксиально-поршневого вида, оснащенные наклонной шайбой, устанавливаются в гидравлических системах, работающих под средними и высокими нагрузками.

Принципиальные схемы аксиально-поршневых гидромашин

Корпус аксиально-поршневых гидравлических насосов, оснащенных блоком цилиндров наклонного типа, имеет V-образную конфигурацию, а их приводной вал выполнен в виде буквы Т. Угол, под которым блок цилиндров рассматриваемого аксиального насоса расположен к оси приводного вала, может составлять от 26 до 40°, а количество поршней доходит до 7 штук. Принцип работы такого аксиально-поршневого насоса состоит в следующем: когда начинает вращаться приводной вал, соединенный с поршнями посредством шатунных механизмов, приводится во вращение и наклонный блок цилиндров, а поршни, расположенные в аксиальных проточках, начинают совершать движения возвратно-поступательного типа, тем самым уменьшая или увеличивая объем рабочих камер.

Процесс всасывания и нагнетания перекачиваемой рабочей среды в аксиально-поршневых насосах такого вида осуществляется через специальные отверстия-окна, выполненные в распределительном устройстве, которое располагается неподвижно относительно вращающегося наклонного блока цилиндров. В отличие от паровых и радиально-поршневых насосов, в устройствах данного типа можно регулировать объем рабочей камеры. Решается такая задача регулировкой угла наклона блока цилиндров по отношению к оси приводного вала при помощи специальных механизмов.

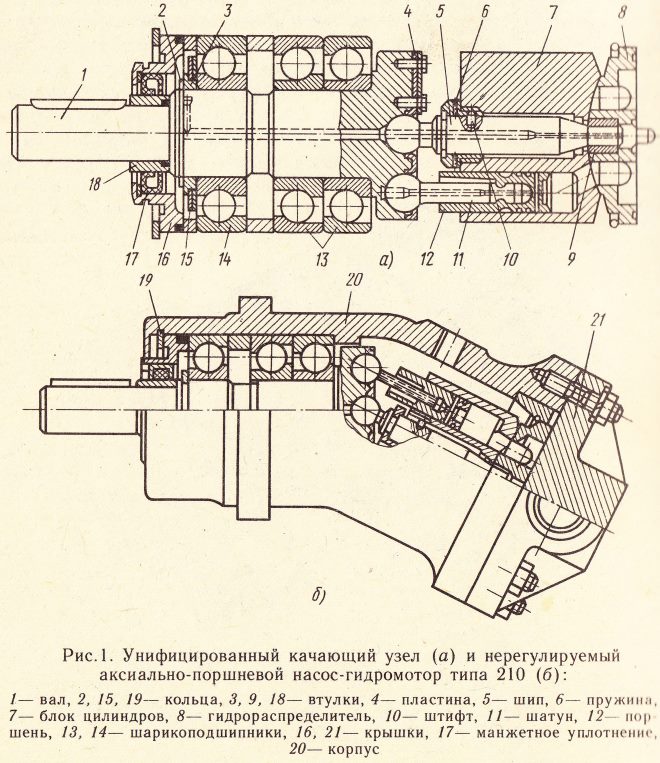

В аксиально-поршневых насосах применяется унифицированный качающийся узел

В зависимости от того, как реализована конструктивная схема плунжерного насоса аксиального типа, он может относиться к одному из двух видов:

- В устройствах, оснащенных двойным несиловым карданом, достигается полное соответствие углов, измеряемых между промежуточным, ведущим и ведомым валами. При работе гидравлических насосов данной категории их валы (ведущий и ведомый) двигаются синхронно, что позволяет снизить нагрузку на карданный вал, который, взаимодействуя с диском, передает крутящий момент.

- Насосы аксиально-поршневого типа имеют конструкцию, в которой реализована схема точечного касания поршней с поверхностью наклонного диска. В таком устройстве отсутствуют карданные и шатунные механизмы, что упрощает его конструкцию. Наиболее значимым недостатком аксиально-поршневых насосов данной категории является то, что для их запуска необходимо принудительно выдвинуть поршневые элементы из рабочих камер и затем прижать их торцевую часть к поверхности наклонного диска. Между тем за счет простоты конструкции регулярное техническое обслуживание и ремонт гидронасосов данного типа не представляет больших сложностей.

Достоинства и недостатки

Аксиально-поршневой гидромотор и гидравлический насос данного типа при сравнении с радиальными и паровыми устройствами отличаются следующими достоинствами:

- При достаточно компактных размерах и небольшом весе такие устройства обладают внушительной мощностью и достойной производительностью.

- За счет компактных размеров и небольшого веса насосы, относящиеся к аксиально-поршневому типу, при работе создают небольшой момент инерции.

- Частоту вращения выходного вала аксиально-поршневого гидромотора регулировать очень легко.

- Данные устройства эффективно функционируют даже при достаточно высоком давлении рабочей среды и при этом создают соответствующий крутящий момент выходного вала.

- В таких установках можно изменять объем рабочей камеры, чего не удается достичь при использовании гидронасосов и гидромоторов радиально-поршневых.

- Частота, с которой вращается выходной вал гидромоторов данного типа, в зависимости от модели может находиться в диапазоне 500–4000 об/мин.

- В отличие от насосов радиально-поршневых, которые могут работать при давлении рабочей жидкости, не превышающем значение 30 мПа, аксиальные установки способны функционировать при давлении, доходящем до 35–40 мПа. При этом потери величины такого давления будут составлять всего 3–5%.

- Поскольку поршни аксиальных насосов устанавливаются в рабочих камерах с минимальными зазорами, достигается высокая герметичность таких установок.

- При использовании насосов данного типа можно регулировать как направление подачи, так и давление рабочей жидкости.

Регулируемый аксиально-поршневой гидромотор применяется на погрузчиках, экскаваторах и автокранах

Как и у любых других технических устройств, у аксиально-поршневых насосов есть недостатки:

- Такие насосы стоят достаточно дорого.

- Сложность конструктивной схемы значительно затрудняет ремонт аксиально-поршневых гидронасосов.

- Из-за не слишком высокой надежности эксплуатировать гидравлические механизмы данного типа следует только согласно инструкции, иначе можно столкнуться не только с невысокой эффективностью работы такого устройства, но и с его частыми поломками.

- При использовании насосного оборудования данного типа жидкость в гидравлическую систему подается с большой пульсацией и, соответственно, расходуется неравномерно.

- Из-за высокой пульсации, характерной для функционирования таких насосов, гидравлика, которой оснащена трубопроводная система, может работать некорректно.

- Гидравлические механизмы аксиально-поршневого типа очень критично реагируют на загрязненную рабочую среду, поэтому использовать их можно только с фильтрами, размер ячеек которых не превышает 10 мкм.

- Аксиально-поршневые гидравлические устройства из-за особенностей своей конструкции издают при работе значительно больше шума, чем модели насосов и гидравлических моторов пластинчатого и шестеренного типа.

К аксиально-поршневому типу, как упомянуто выше, могут относиться не только гидравлические насосы, но и гидромоторы. Принцип работы гидромотора практически идентичен принципу действия аксиально-поршневого насоса. Основная разница состоит в том, что совершается такая работа в обратной последовательности: в устройство под определенным давлением подается жидкость, которая и заставляет двигаться поршни гидромотора, приводящие во вращение его выходной вал.

Аксиальный двигатель внутреннего сгорания Г.Л.Ф. Треберта (США)

В начале десятых годов прошлого века возникла новая тенденция в двигателестроении. Инженеры нескольких стран занялись созданием т.н. аксиальных двигателей внутреннего сгорания. Компоновка мотора с параллельным размещением цилиндров и главного вала позволяла уменьшить габариты конструкции с сохранением приемлемой мощности. Ввиду отсутствия устоявшихся альтернатив силовые установки этого класса представляли большой интерес и регулярно становились предметами новых патентов.

В 1911 году к работам по тематике аксиальных двигателей подключился американский конструктор Генри Л.Ф. Треберт. Работая в собственной мастерской в Рочестере (штат Нью-Йорк), он разработал свой вариант перспективного двигателя, который, в первую очередь, предназначался для самолетов. Предполагаемая сфера применения сказалась на основных требованиях к конструкции. Новый двигатель должен был иметь минимально возможные габариты и вес. Анализ перспектив различных идей и решений привел к уже известным выводам: одно из самых лучших соотношений размеров, веса и мощности дает аксиальная компоновка.

Проект Треберта был готов к осени 1911 года. В октябре инженер подал заявку в патентное бюро, но ее одобрения пришлось ждать несколько лет. Патент был выдан только в ноябре 1917 года – через шесть лет после подачи документов. Тем не менее, конструктор получил все необходимые документы, которые, в частности, позволили ему остаться в истории как создателю интересного проекта.

Г.Л.Ф. Треберт решил строить новый авиационный двигатель по аксиальной схеме с воздушным охлаждением цилиндров. С целью улучшения охлаждения, подобно другим разработкам того времени, новый мотор планировалось делать ротативным с поворачивающимся блоков цилиндров. Кроме того, автор проекта предложил использовать новый механизм преобразования движения цилиндров во вращение вала. Предыдущие аксиальные двигатели для этого использовали шайбовый механизм. В проекте Треберта для этих целей предлагалось использовать коническую зубчатую передачу.

Основной деталью двигателя Треберта был цилиндрический картер, состоящий из крупной «банки» и крышки с болтовым соединением. Внутри картера размещался основной механизм. Поскольку двигатель был ротативным, на донной части картера предусматривались жесткие крепления для вала, на котором должен был устанавливаться воздушный винт. Кроме того, внутри картера предусматривались подшипники для главного вала, который предлагалось жестко закреплять на мотораме самолета.

В крышке предусматривались отверстия для установки литых цилиндров. Известно о существовании двух вариантов двигателя Треберта. В первом применялись четыре цилиндра, во втором – шесть. Патент 1917 года был выдан на шестицилиндровый двигатель. Следует отметить, количество цилиндров не сказывалось на общей компоновке двигателя и влияло только на размещение конкретных агрегатов. Общая структура двигателя и принцип его работы не зависели от числа цилиндров.

Внутри цилиндров размещались поршни с шатунами. Ввиду использования сравнительно простого механизма передачи Треберт использовал качающееся крепление шатунов, которые могли двигаться только в одной плоскости. В верхней части цилиндра предусматривался патрубок для подачи бензовоздушной смеси от карбюратора. Патрубок имел Г-образную форму и своим верхним концом соприкасался со специальным полым барабаном на главном валу двигателя. В стенке барабана предусматривалось окно для подачи смеси. При вращении подвижного блока двигателя впускные патрубки последовательно соединялись с окном барабана и подавали смесь в цилиндр. Кроме того, имелись клапаны для сброса выхлопных газов. Отдельный выхлопной коллектор не предусматривался, газы выбрасывались через патрубок цилиндра. Зажигание производилось свечами, соединенными с магнето. Последнее, согласно патенту, размещалось рядом с валом воздушного винта.

Более ранние аксиальные двигатели Смоллбоуна и Макомбера имели в своем составе механизм «планшайба-стержни». Такая система обеспечивала требуемые характеристики, но была сложной с точки зрения конструкции, эксплуатации и обслуживания. Генри Л.Ф. Треберт предложил использовать для тех же целей коническую зубчатую передачу. На жестко закрепленном главном валу размещалось зубчатое колесо, которое отвечало за поворот всей конструкции двигателя. С ним контактировали 4 или 6 зубчатых колес (по числу цилиндров) меньшего диаметра. Эти шестерни были связаны с кривошипами и шатунами поршней.

Во время работы двигателя поршни, двигаясь вниз и вверх относительно цилиндра, через шатуны и кривошипы должны были вращать малые шестерни. Последние, находясь в сцеплении с жестко закрепленным главным зубчатым колесом, заставляли блок цилиндров и картер вращаться вокруг главного вала. Вместе с ними должен был вращаться и воздушный винт, жестко закрепленный на картере. За счет вращения предполагалось улучшить обдув головок цилиндров с целью более эффективного охлаждения.

Запатентованный вариант двигателя Треберта имел цилиндры с внутренним диаметром 3,75 дюйма (9,52 см) и ходом поршня длиной 4,25 дюйма (10,79 см). Общий рабочий объем двигателя составлял 282 куб. дюйма (4,62 л). В составе двигателя планировалось использовать карбюратор фирмы Panhard и магнето компании Mea. Предлагаемый двигатель, по расчетам, мог развивать мощность до 60 л.с.

Характерной особенностью аксиальных двигателей внутреннего сгорания являются сравнительно малые габариты и вес конструкции. Двигатель Треберта не стал исключением из этого правила. Он имел максимальный диаметр 15,5 дюйма (менее 40 см) и общую длину 22 дюйма (55,9 см). Общий вес двигателя со всеми агрегатами составлял 230 фунтов (менее 105 кг). Таким образом, удельная мощность составляла 1,75 л.с. на килограмм веса. Для авиационных двигателей того времени это было неплохим достижением.

Аксиальный авиационный двигатель конструкции Г.Л.Ф. Треберта стал предметом патента, выданного в ноябре 1917 года. Дальнейшая судьба проекта достоверно неизвестна. В некоторых источниках упоминается, что Треберт смог начать серийное производство изделий собственной разработки, но подробности этого отсутствуют. Дефицит информации позволяет предполагать, что двигатели Треберта не заинтересовали потенциальных покупателей. В противном случае история сохранила бы информацию об использовании таких моторов в качестве силовой установки каких-либо самолетов. Вероятно, ввиду позднего получения патента конструктор не успел представить свою разработку в то время, когда она была актуальна и представляла интерес. Как результат, двигатели, если и производились серийно, не имели большого успеха.